لم يكن واضحاً في 1972 ما إذا كان الإمام الصدر قد حسم أمره في صدد السياسة المباشرة. تجربته في 1969 و1970 ربّما أقنعته بأنّ النزاعات يمكن حلّها سلماً، ولو بعد قدر من الشدّ والتصلّب: في 1969 نجح في إنشاء “المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى”. في 1970 نجح إضراب اليوم الواحد من أجل الجنوب. المناطق اللبنانيّة تضامنت معه، وأقيم “مجلس الجنوب” في النهاية.

لكنْ في 1973 بدأت مرحلة جديدة في لبنان وفي المنطقة لم يكن الصدر مهيّأً لها. هكذا رأيناه في العامين التاليين يترجّح بين السياسة والعنف فيما تتراجع سيطرته على ضبط التوازن بينهما: لقد فضّل السياسة، وكان يعرف أنّها الوسيلة التي قد تُكسبه ما يسعى إلى كسبه، إلاّ أنّه عرف أيضاً أنّ النظام في تخبّطه وانسداده يقلّص احتمالاتها. النظام كان له في إعدام السياسة شركاء كثيرون، من خصومه وخصوم الصدر، يتشوّقون إلى حمل السلاح أو إلى إخضاع “عدوّ” ما. بدوره راح العنف يضغط بإلحاح وتواتُر: مواجهة أيّار 1973 بين الجيش اللبنانيّ والمقاومة الفلسطينيّة، ثمّ حرب تشرين العربيّة – الإسرائيليّة بعد أشهر قليلة، أضافا مزيداً من الاحتقان إلى احتقان قائم أصلاً بين الإمام وثنائيّ فرنجيّة والأسعد.

إلى ذلك كانت إسرائيل، بضرباتها الموجعة في الجنوب منذ 1968، وخصوصاً بعد اتّفاق القاهرة في 1969، تهدم قرى وتهجّر أعداداً متعاظمة من الجنوبيّين إلى العراء البيروتيّ. “العلاج” المارونيّ كان التخلّص من المقاومة الفلسطينيّة التي تتسبّب أعمالها بالمأساة. “العلاج” الدرزيّ – اليساريّ كان الالتحام بها. السنّة في أكثريّتهم مالوا إلى الاقتراح الأخير، فيما مالت بورجوازيّتهم المدينيّة إلى المواربة. الشيعة بدوا ضائعين حيال العلاجات، يأخذون شيئاً من هذا ويلصقونه بشيء من ذاك.

على العموم، صيرَ إلى توليف خلطة عجيبة من المطالب جمعت بين إنماء قرى الجنوب بما يعزّز صمودها على أرضها، وبين تحصينها وتسليحها اللذين يستدعيهما التصدّي لإسرائيل. هذا ما كان بمثابة دعوة غريبة للجنوبيّين: تمتّعوا بالإنماء فيما أنتم مكدّسون في أنفاقكم مقطوعو الأنفاس. الكلام المتناقض هذا نفى بعضُه بعضَه وتحوّل إلى تهافت في القول وفي السلوك.

طور السياسة

لقد بدا أنّ لسان الصدر في موضوع الجنوب، الذي هو موضوعه، مؤلّفٌ من ألسنةٍ عدّة لا يقوى على رفض أيٍّ منها، خصوصاً “المقاومة” التي اصطلح الجميع، وهو في عدادهم، على وصفها بالقداسة. ومن لسانه المرتبك جُرّ الإمام إلى مواقف مرتبكة كثيرة. لكنّ شيئاً آخر كان يضغط إذّاك ويحزّ في نفسه: ففي الانقسام العريض الذي استدعته مسألة المقاومة الفلسطينيّة، ومعها تصدّع الأمن وانتشار الفوضى على نطاق وطنيّ، لُخّص الوضع اللبنانيّ إلى طرفين، واحد درزيّ – يساريّ مقرّب من الفلسطينيّين، يفاوِض ويُفاوَض نيابةً عن الجنوب، وآخر مسيحيّ يتزعّمه حزب الكتائب وحلفاؤه. أهل المعاناة المباشرون سُرق صوتهم وغُيّب تمثيلهم.

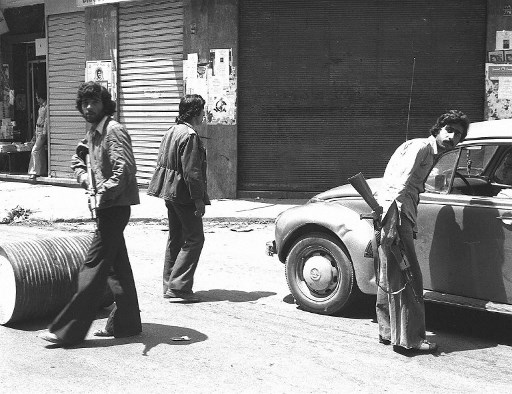

أغلب الظنّ أنّ قرار الدخول المباشر في السياسة اتُّخذ حينذاك، في مطالع 1974: في آذار، أقيم مهرجان شعبيّ غير مسبوق في بعلبك، ذكّر فيه الإمام بمطالب “المحرومين” ونطق بعبارته الشهيرة: “السلاح زينة الرجال”. المهرجان كان ودستوك الطائفة الشيعيّة في البقاع، لكنّ عشرات آلاف الحاضرين لم يغنّوا ولم يلحّنوا، وطبعاً لم يمارسوا الحبّ، بل لوّحوا بالبنادق غاضبين. في أيّار، كان مهرجان مماثل في صور لشيعة الجنوب، حيث تجلّى السحر الإماميّ في مظهره الأشدّ سطوعاً، راسماً الطريق إلى خلاص لم يشكّ أصحابه بانبلاجه.

اختيار المدينتين هاتين لم يكن عشوائيّاً: فيهما يقيم التجمّعان الأكبر للشيعة اللبنانيّين، لكنّهما أيضاً مدينتا نزوح ريفيّ انتقل بفعله النازحون إلى جوار مسيحيّ وسنّيّ عريق تاريخيّاً. إذاً، من بعلبك الداخليّة ومن صور الساحليّة، خوطب الشيعة وخوطب سواهم أيضاً، لا سيّما طائفتي رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.

حدث آخر مهمّ خُتم به ذاك العام: ففي 8 تشرين الأوّل توفّي نائب النبطيّة فهمي شاهين، الذي كان قد انتُخب قبل سنتين على لائحةٍ تحالف فيها كامل الأسعد وعبد اللطيف الزين. هكذا حُدّد الثامن من كانون الأوّل موعداً لاختيار خلف للراحل. الأسعد استعدّ للمواجهة مُرشِّحاً المهاجر كامل علي أحمد. كمال جنبلاط، بوصفه بطريرك اليسار، حاول جمع فصائل ذاك اليسار المتحالفة مع المقاومة الفلسطينيّة حول مرشّح واحد، لكنّ محاولته باءت بالفشل. الشيوعيّون رشّحوا عادل الصبّاح. البعثيّون (العراقيّون) موسى شعيب. الصدر رشّح نائباً ووزيراً سابقاً، وأحد تقليديّي الصفّ الثاني الطامحين للارتقاء إلى الصفّ الأوّل: رفيق شاهين. النتيجة جاءت صاعقة: مرشّح الصدر فاز بـ 11633 صوتاً. مرشّح الأسعد انهزم بـ 6416 صوتاً. مرشّح الشيوعيّين نال 1974 صوتاً. مرشّح البعث 1200 صوت. الانتماء الحزبيّ والهوى العقائديّ في تلك المعركة كانا صارخين لا يقبلان التمويه. الصدر أنهى اللعب في الوقت الضائع. بكفّه صفع الأسعد وبقدمه ركل اليسار. “الأمر لي في الجنوب”، قال “السيّد موسى”. الأمر كان له حقّاً.

لقد حاول “السيّد موسى” أن يلوّح بالسلاح كي لا يستعمله. لكنّ كثيرين، ممّن اجتمعت فيهم طفولة شريرة وكهولة متخشّبة، راحوا يشدّونه من ثوبه إلى الحرب. أمّا الزمن فكانت تحتشد في سمائه غيوم كثيرة كما تهبّ عواصف سوداء لا يقوى الحالمون على مواجهتها. الحسم، لا الحيرة، بدا سيّد المواقف.

زمن الحيرة والارتباك

شيئان دلّ إليهما ذاك الحدث الانتخابيّ في النبطيّة: أنّ صوت الطائفة ممثّلاً بالإمام بات يعلو فوق كلّ صوت آخر في الطائفة، وأنّ الإمام يستطيع أن يكسب معاركه بالسياسة حيث يفضّل أن يكسب. لكنّ النتيجتين قد تنطويان على شيء من التناقض. فالطائفة، كلّ طائفة، أفقُها مُشرَع، في أزمنة التوتّر، على العنف. هذا ما يحول تعريفاً دون السياسة، وهو من طبيعة الطوائف بالتعريف. الصدر لم يكن غافلاً عن ذلك، سيّما وأنّ أحوال الدولة والمجتمع اللبنانيّين ومواقف الرئيسين فرنجيّة والأسعد كانت كلّها تدفع في الوجهة هذه.

هكذا، ومن قبيل الاحتياط، وضع رِجلاً في السلم ورِجلاً في الحرب، والتزاماً بنصيحة إمامه الأكبر، عمل لدنياه كأنّه يعيش أبداً ولآخرته كأنّه يموت غداً.

هذا النهج كان يستدعي توثيق العلاقة بآلهتي الحرب السوريّة والفلسطينيّة في لبنان، وهما حتّى ذاك الحين لم تكونا متخاصمتين، وإن تبادلتا التوجّس. لقد طالبه حافظ الأسد، فيما كان يستعدّ لحرب تشرين، بـ “خدمة” هي فتوى تفيد أنّ العلويّين فرع من فروع الشيعة الإماميّة. الصدر أسدى له هذه “الخدمة” في تمّوز 1973، مستعيناً بسابقة حصلت عام 1959. حينذاك، ومع احتدام الصراع القوميّ – الشيوعيّ في العراق، وبهدف محاصرة الشيوعيّين ونفوذهم بين شيعته، أصدر شيخ الأزهر محمود شلتوت فتوى تجيز التعبّد على المذهبين الإثني عشريّ والزيديّ، كما تسمح بتدريس المذهب الشيعيّ في الأزهر.

“خدمة” الصدر للأسد أسّست صداقة سوف تتحوّل لاحقاً عنصر تنغيص للبنانيّين وسوريّين كثيرين.

فلسطينيّاً، طُوّرت العلاقة مع حركة “فتح” وقائدها ياسر عرفات. فهي أكبر الفصائل المسلّحة الفلسطينيّة، كما أنّها، بفعل الأصول الدينيّة لمؤسّسيها، أوثقُها صلة بالمؤمنين واحتراماً لهم. لكنّها، فوق ذلك، تتمتّع بميزتين لا تتمتّع بهما باقي الفصائل الفلسطينيّة، لا سيّما تلك التي تنسب نفسها إلى يسار ما: فـ “فتح” تعلن أنّها “لا تتدخّل في الشؤون اللبنانيّة”، وهي، من خلال شبّان ماويّين وشعبويّين انضمّوا إليها عبر قطبها الثاني خليل الوزير (أبو جهاد)، تُعنى بالأديان والطوائف أكثر ممّا بالطبقات الاجتماعيّة، وبـ “الشعب” أكثر ممّا بـ “الأفكار الغربيّة المستوردة”. لقد بدا العداء للشيوعيّة جامعاً بين الطرفين.

كائناً ما كان الأمر فإنّ ما يحسم هو السلاح والتدريب. هذا هو الطلب الشيعيّ، وهذا ما تتشوّق دمشق و”فتح” إلى عرضه.

75: الاستحقاق الصعب

عام 1975 كان عام الاستحقاق. لقد انفجر الوضع في 23 نيسان فيما الصدر لا يزال حائراً بين استعداده المفضّل للسلام واستعداده الاضطراريّ للحرب. قبل شهرين على الانفجار نقلت الصحف في صفحاتها الأولى صورة له صدمت كثيرين: لقد ألقى محاضرة في إحدى كنائس بيروت حيث ظهر جالساً تحت صليب الكنيسة الكبير. ومع الانفجار، بدأ صيامَه احتجاجاً على العنف، معلناً أنّه سيموت إن لم يتوقّف، وإن لم تتشكّل “حكومة وحدة وطنيّة” تتولّى “إنقاذ الوطن”. زعماء لبنانيّون وقادة فلسطينيّون جعلوا يتوافدون إلى العامليّة، حيث اعتكف، طالبين إليه وقف صيامه. وفود شعبيّة، شيعيّة وغير شيعيّة، زارته كذلك. في 1 تمّوز أنهى إضرابه إثر تشكيل “حكومة الوحدة الوطنيّة”.

الصيام، الذي أُريد له أن يبدو موقفاً لاعنفيّاً، كانت تخرقه إشارات مُربكة وغير مشجّعة: فبعض الذين زاروا العامليّة متضامنين كانوا هم أنفسهم مدجّجين بالسلاح، وبعضهم اضطُرّ الصدر لأن يطالبهم بالمغادرة لأنّ “سلاحنا هو اللاعنف وكلام الله”. الأسوأ كان يحصل خارج العامليّة: جريدة “السفير” ذكّرتْه بعبارته “السلاح زينة الرجال”، مضيفةً أنّ هذا الوقت وقتها، لا وقت الصيام واللاعنف. كمال جنبلاط و”الحركة الوطنيّة” طرحا ردّاً على مقتلة عين الرمّانة شعار “عزل الكتائب” الذي فُهم عزلاً للمسيحيّين. حسين القوّتلي، المدير العامّ لدار الفتوى، ما لبث أن نشر مقالة في “السفير” اعتُبرت صياغة لموقف الإفتاء السنّيّ. تقول المقالة بالحرف: “إمّا أن يكون الحاكم مسلماً والحكم إسلاميّاً فيرضى عنه [المسلم] ويؤيّده، وإمّا أن يكون الحاكم غير مسلم والحكم غير إسلاميّ فيرفضه ويعارضه ويعمل على إلغائه باللين أو بالقوّة، بالعلن أو بالسرّ. هذا موقف واضح (…) في أساس عقيدة المسلم، وإنّ أيّ تنازل من المسلم عن هذا الموقف أو عن جزء منه، إنّما هو بالضرورة تنازل عن إسلامه ومعتقده”.

الضغط لامتشاق السلاح كان هائلاً، ترفده حقيقة مُرّة هي أنّ معظم المقاتلين في صفوف التنظيمات الناصريّة واليساريّة كانوا من شبّان الطائفة الشيعيّة. هؤلاء، الذين صنعتهم الهجرة والتهجير وقلق الانتقال واضطرابه، تسرّبوا من بين أصابع الإمام الذي راح يحاول أن يواكب ويفرمل. لقد بدا بوضوح أنّ ما يكسبه في السياسة قد يخسره في الحرب إن لم يحارب. الأحزاب، التي أهينتْ في النبطيّة، وجدت فرصتها سانحة للردّ: من خلال التصعيد العنفيّ ضدّ “المارونيّة السياسيّة” التي توالي الهبوط، نقضي أيضاً على “الشيعيّة السياسيّة” التي توالي الصعود.

لكنْ في هذه الغضون اتّخذت الحيرة الصدريّة شكل الفضيحة: في 5 تمّوز، أي بعد أربعة أيّام على إنهاء الصيام والاعتصام اللاعنفيّ، انفجر لغم في مخزن للسلاح في قرية عين البنية البقاعيّة، فقُتل قرابة الثلاثين وجُرح نحو من خمسين. تبيّن أنّ هؤلاء الشبّان يتبعون الإمام. تبيّن أيضاً، بجريرة المناسبة إيّاها، أنّ “فتح” وتنظيمات موالية لدمشق تدرّب شبّاناً شيعة منذ منتصف 1974. كان لا بدّ حينذاك، وسط حرج كبير، من إعلان الصدر عن تأسيس “أفواج المقاومة اللبنانيّة” أو “أمل”. لكنّه فيما كان يعلن ذلك، دعا اللبنانيّين “كافّة” إلى الانضواء في تنظيمه هذا.

لقد حاول “السيّد موسى” أن يلوّح بالسلاح كي لا يستعمله. لكنّ كثيرين، ممّن اجتمعت فيهم طفولة شريرة وكهولة متخشّبة، راحوا يشدّونه من ثوبه إلى الحرب. أمّا الزمن فكانت تحتشد في سمائه غيوم كثيرة كما تهبّ عواصف سوداء لا يقوى الحالمون على مواجهتها. الحسم، لا الحيرة، بدا سيّد المواقف.

إقرأ أيضاً: