هنا نص شخصي بامتياز وغير شخصي بامتياز آخر.

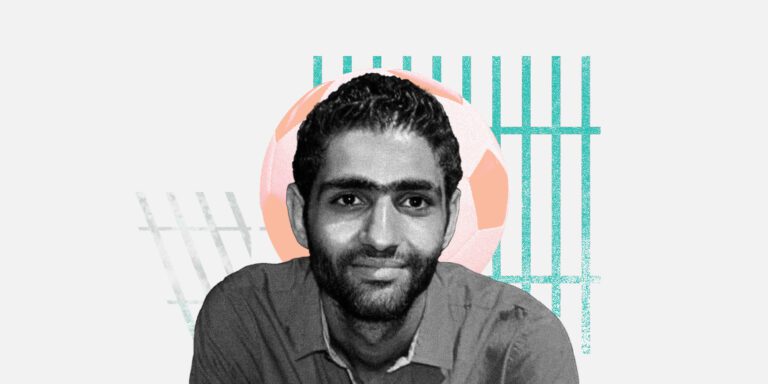

إنه محاولة لِوصف مشاهد حدثت لي في السنوات الماضية، كنا أمي وأنا بطليها ومن بيننا وأمامنا ومن ورائِنا، أي من حولِنا “السُلطة”. وأخصُ أمي تحديداً، لأنها بطلة رئيسية في حكايتي. اعتدت ألّا أكتُب تدوينات ذاتية، برغم أن معظم المقالات والأبحاث أو حتى التحقيقات الصحافية، والنصوص الأدبية، ومنها رواية قصيرة بعنوان “أجساد راقصة” (Swaying Bodies)، وهى تجربتي داخل السِجن، لكن لم أقل أنّها تجربتي، قلت تجربتنا، أجسادنا.

كل ما كُتب ونُشرَ، كان محل الرؤية أمامي، أي كانت ملاحظتي الشخصية للممارسة (الظاهرة باختلاف نسبيّتها)، والتي كانت تدفعني إلى البحث والتحليل عمّا وراءها. كتبتُ عن السجن والجسد والسُلطة، وفي كل مرّة لا أقول، أن هذا (أنا)، هذا التحليل والبحث يخُصَّني، أنا الممارسة، والثانية قد مُورستْ علي أو حتى اقتربتْ مني. كنت السَّجين والمُرحّل والمَنفي والمُطارد والفقير والمَجروح والمُستهلِك والمُستهلَك وغير ذلك. وكنت من تُمارس عليه السُلطة أدواتها، وأيضاً كنت أقاوم بأدواتي…

لطالما شعرت بالفشل عند سرد معاناتي، ربما ينجح الأمر حين أتحدث عن الآخرين، أو بتعبير أصدق، عندما لا يعرف القارئ أنّها مُعاناتي. عندما تكون مُعاناتي، أكره أن أظهر “دراماتيكيّا”، أكره الشفقة، ولو كانت شفقة مَمزوجة بالحب… يؤلمني أن أبدو مستضعفاً.

28 كانون الأول 2014: دموع بداية السجن

“وابعد عن السياسة، ملناش دعوة. بياخدوا كُل الناس، وإحنا مش قد التعب والبهدلة”، وجُمل أُخرى كثيرة، قيلت لي على مدار شهورٍ قبل اعتقالي، لكنها استُرجعتْ في دقائق، وأخذتْ تتردد في أذني، مُستحضرةً معها صورة وجه قائلها، أمي.

حصل هذا أثناء التحقيق معي في ساعات اعتقالي الأولى. اليوم التالي، هو اللقاء بينِي وبينَها، عرضي على النيابة (جهة تحقيق) وعَرضي عليها. عيناها كانتا مجهدتين وغارقتين بالدموع، التي تلومني لأنني لم أبتعد، مشفقة على جسدي “المُكلّبَشة” يداه. حضنتها وقُلتْ لها “متزعليش مني“. كان أول حُضن في السجن، وللمُفارقة كان هذا أول يوم لي وكان أصعب يوم مرّ علي، في سجن مُدّته 735 يوماً. هذا اللقاء، عِناق واحد ودموع كثيرة، بمثابة تمهيد للمزيد، مَشهدٌ صَنعته السلطة وتُشاهده عبر رجالها، منفذي رغباتها، المسؤولين عن سجني وسجن أهلي بداخلي، وسجني أكثر في مُعاناتهم خلال فترة حبسي.

2 كانون الثاني 2017 : دموع نهاية السجن

جسدي في المَكتب الذي حققوا معي بداخله في بدايات الاعتقال، انتظر مُقابلة ضابط الأمن الوطني، كي يسمح لي بالخروج من السِجن، وأُفَكر بأمّي، وكأنني سأقول لها “خرجت أهو، لن أُعتقل بعد الآن، وَألومها سائلاً، لماذا كنت تبكين طيلة العامين الماضيين، لي كبَّرتي الموضوع؟“. وبعد ساعاتٍ، كان جسدي داخل سيارة لقَريبي، كلما مشتْ عجلات السيارة، أرى عُمراناً ووُجوهاً وأصواتاً حُجبتْ عني لمدة عامين. الشارع شارعي، البيت بيتي، والسلالم كانت تقف في أعلاها، أمي.

بضعة سلالم بيننا، أصعدها وأراها، وأرى في وجهها المتعب وشعرها الأبيض، إجابة تقول: “نعم السجن شيّبها”، ولم ألاحظ هذا إلّا في نور صالة بيتنا، وكأن السجن بالفعل كان ظلاماً لا يجعلنا نرى آلام الوجوه، حقيقة التَعب، الذي يأكُلنا (نحن وذوينا) ولا نعرف كيف نَهضمَه.

حضن وداع السِجن يختلف عن حُضن مَجيئه، الثاني هو تلاحم أجساد قاومتْ، أما الأول فهو تلاحُم أجساد تائهة لا تعرف كيف ستُقاوم ولماذا.

بضعة سلالم بيننا، أصعدها وأراها، وأرى في وجهها المتعب وشعرها الأبيض، إجابة تقول: “نعم السجن شيّبها”، ولم ألاحظ هذا إلّا في نور صالة بيتنا، وكأن السجن بالفعل كان ظلاماً لا يجعلنا نرى آلام الوجوه، حقيقة التَعب، الذي يأكُلنا (نحن وذوينا) ولا نعرف كيف نَهضمَه.

25 تشرين الأول 2019 : في اللامكان

قلت لأخي “لا تقل لها حتى لا تقلق، عندما أعود سَأخبرها”، وهذا لم يحدثْ. كان هذا عندما رفض أمن مطار الملكة علياء بالأردن، دخولي البلاد بحُجَّة أنّني مُستبعد من الدخول، لسبب لا أحد يَعلمَه على الأرض وفوقها- على ارتفاعٍ مُعين- غير السُلطة. جلست ساعات في مطار “علياء” في انتظار ترحيلي إلى مصر مرةً أُخرى. لا أعرف أي شيء، قلِق جداً، قلق ومُقاوم، أُكرر أنا أرفض “التراجيديا”، رفضت أن يدخلوني مقر حجز للمُرَحلين، ورفضت محلولة إذلالي، لا أُهان إلّا من المصريين فقط، هذا مبدئي (على سبيل الهزل) الذي لا أتركُه يفارقني أبداً حتى في أشدِّ المواقف. أمي، أين أحمد الآن؟ أي، ما مُشكلته، هل سَتَترُكه السُلطة يعود سالماً آمناً، هو الآن وحيد بين سُلطتَين. هل ستعود دموع السجن؟ أم أن الله أعلم بالحال.

في كل حال، عُدت إلى وطني، وللمُفارقة بلا سجن، وبعد الإجراءات اللازمة، تركوني، لأَدور مرةً أُخرى بجسدي في “فلكة الأمنَنة”، حتى إقلاع آخر. حُضن ثالث من أمي، كان الدفء يملأه، يُريد أن يُكسِّر العَظم، وربما فعل من فرط الاشتياق…

20 كانون الثاني 2021: سأوصلك الى القطار

“طيب تعالى أوصّلك إلى محطة القطر”، قالت أمي ذلك وكأنني يافع أسافر للمرة الأولى لوحدي… أنا الذي سافرت، بين السجون والمدن والبلاد. قالتها في حين، عندما رَجِعتْ مِن عملها، ورأتني أحضر حقيبة ملابسي، فسألتني، وأجبتها بهدوء: “هروح القاهرة، هنا في موجة اعتقالات كبيرة، وأنا خايف، هَاقعد هناك مع أصحابي كم أُسبوع وارجع”. فردت بأول جملة كَتَبتُها. الغريب أنّني لم أقل لها أي شيء، الطبيعي أن أعترض وأسخر كعادتي قائلاً، “وأنا صغير حتى تُوصليني للمحطة!”، وأضحك وأحضُنها وأمشِي. لكنني كنت أريدها معي، لطمأنة نفسي التي كانت تُهرول من هذا الكابوس المُتعِب. جاءت معي، ركبنا “تاكسي” وذهبنا وانتظرنا القطار لحين انطلاقه، وحضنتها جيداً، ورافقني أمانها طوال الطريق. ركبت القطار، وذهبت وعدتْ بعد أسابيع. وكالعادة عِناق عَودة، لكنه كان فاتِراً بعض الشيء. هي للحقِّ ملّت منّي، ومن كواليس مشاهدي أنا والسُلطة وهي تقف وسطنا، تقف معي، تارةً تُخلّصني وأُخرى تطمئنني، وأخرى… تنتظر.

16 تشرين الثاني 2021 : ليس الحضن الأخير

بعيداً من الدراما ومُفرداتها التراجيديّة، أنا مُتأكد أنّه لن يكون الحُضن الأخير. “أي نعم”، كان حُضناً غريباً، مُتكرراً، وفي كل مرة كان يزداد دفئا وَتشبثاً. هذه المرة، كانت أمام محطة “أتوبيس” مدينتي، مُتجهاً إلى القاهرة، ومن القاهرة سأركب طائرةً إلى بلد آخر. سبب السفر هذه المرة، لم يتغير عن سبب السفر الأول الذي لم يكتمل، وهو الهروب من كابوس السُلطة (السِجن). قُلت لرفيقتي، ستُوصليني فقط إلى محطة “الأتوبيس”، وفي القاهرة سأجلس مع أصدقائي وهم بدورِهم سيُوصلونني إلى المطار. كان هذا حلاً رائعاً بالفعل.

وصلنا قبل موعد انطلاق الحافلة بما يقرُب من الساعة إلا ربعها، تناولنا بعض الطعام وكَوبين من الشاي. كلما كان يمرُّ الوقت، كانت مهارتي في عدم إظهار الحُزن الشديد الذي تمَلّكني تَختفي، أمي خائبة في هذا، وُجهها كان مُتجعداً بالحزن، لكنني لم أستسلم، استعدت كُل النكات والمواقف. “هتبعد يا أحمد”، كنت أرد عليها، “هَيرحلوني يا ستّي، بكرا الصبح هكون عندك” واضحك على أساس أن أسفاري تُفسد دائماً ولا تكتمل. أيضاً في بالي، ألّا أصعد “الأتوبيس” إلا قبل انطلاقه ببرهة، حتى لا تنتظر أمي على المقعد وهو لم ينطلق بعد. وبالفعل حضنُ متكرر وأخير هذه المرة، مع أكثر من صورةٍ، نحاول فيها الابتسام فاشلين، صعدت وَأوصيتها بأن تمشي نحو مكان عَملِها مباشرةً وألا تَنتظر.

في مِقعدي المُحدَد، جلست وشربت الماء، نظرت حولي، ذهبتُ بتفكيري بعيداً من أي شيء يجعلني درامياً. أخذت الحافلة تلفُّ في عَرض الشارع، كي تخرج من بوابة المَحطة، وكُل الاتجاهات تُريني صوراً للسُلطة ومُمَثلها، كانا شاهدين على الوداع. استغرقت هذه العملية (اللّفة) مع بعض أحاديث السائق، عشر دقائق تقريباً. وخرجنا من البوابة مُتجهين إلى الطريق، وفوجئت عندما رأيتها، لم تذهب بعد، بل كانت جالسة على مقعد بعيد عند البوابة الأخرى، كي تلتقط آخر نظراتها نحو الأتوبيس الذي يُخفيني والذي اختفى هو أيضاً. رأيتها وهى لم ترنِي، سَاعتها فقط، رأيتها بشكلٍ مُختلف، وتَيقنتْ أنني تركتها وحيدة، وسقطتْ دموعي خِفية بين الأنظار على زجاج النافذة، وربما تيقنت أن هذه المرّة لن أَعود (أقصد لن أُرحّل، وسأصل وجهَتِي، وهذا ما حدث).

هذه بضعة مشاهد شخصية حدثت، ضمن كواليس كثيرة، كانت أهون وأشدّ. هي للقارئ تعبير عني وتعبير مني له، لأن حكاياتي هي حكاياته في أمكنة وأزمنة أخرى، باختلاف الأسماء والأجساد.

إقرأوا أيضاً: