“أحبكم وأشتاق إليكم، أرجو أن تكونوا بخير”

تمنح رسل رفعت (34 عاما) صوتها إلى الفراغ والظلام اللذين يحيطان بها، تتحدث بينما تطالع كل زوايا الملجأ الخاوي إلا من أرواح الضحايا، لعلّ صوتها يصل إلى شقيقيها اللذين قضيا داخل الملجأ.

لم تعلم رسل، أن صراخها غير المبرر تلك الليلة، سيدفع بها نحو حياة جديدة، كانت تصرخ حين حملتها أمها وهي تبلغ الثلاث سنوات فقط، متّجهة نحو الملجأ هرباً من القصف الأميركي، حينها كان العراق يواجه حرب الخليج الثانية عام 1991، وكانت الطائرات الأميركية تقصف، من دون تركيز، جميع المواقع والمراكز الحيوية.

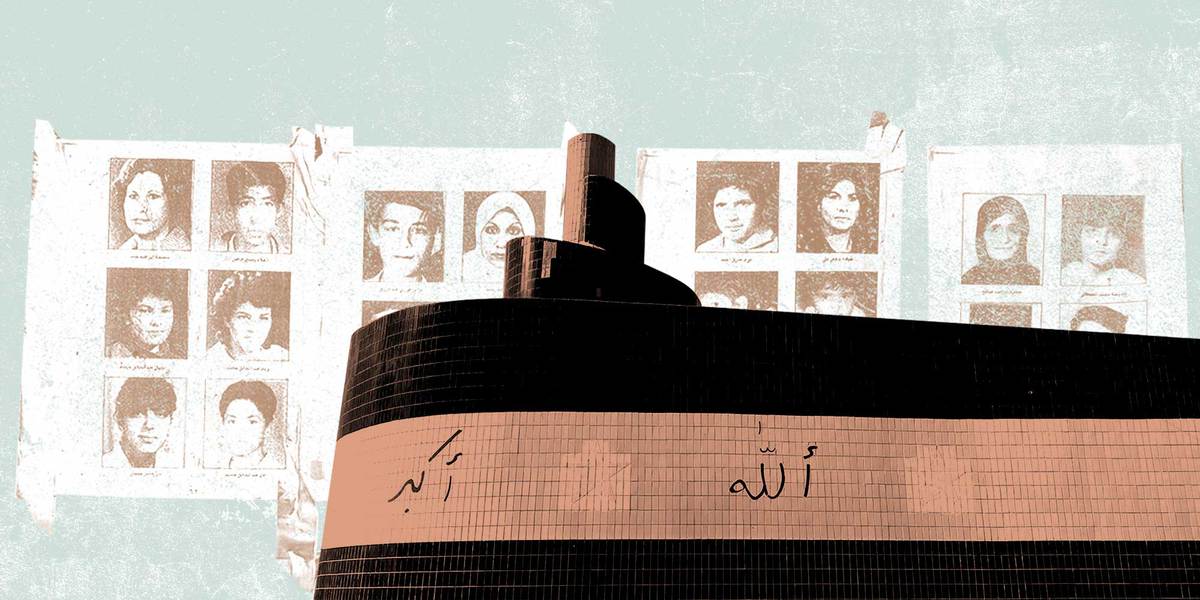

توجّه العراقيون هرباً من القصف ووحشة الليل وانقطاع الكهرباء، نحو الملاجئ للتجمّع، وكان ملجأ العامرية أو “ملجأ 25″، أحد الأماكن التي يمضي فيها العراقيون أيامهم تحت القصف، في حيّ العامرية/ غرب بغداد، قبل أن تقصفه الطائرات الأميركيّة ليلة 13 شباط/ فبراير 1991، إذ أصيب بقنبلتين صُنعتا خصيصاً لقصفه، ما خلف أكثر من 480 ضحية، معظمهم من النساء والأطفال.

حياة جديدة بعد موت

“كانت والدتي تخبرني، أنني وشقيقتي رفل كنا نبكي من دون وعي، شعرت أمي بالخجل من صوت صراخنا المستمر داخل الملجأ المزدحم بمئات الجيران، فأخبرت جدتي أنها ستخرج بنا تلك الليلة من دون غيرها، وتركت شقيقيَّ، وسام ووسن، مع جدتي وزوجة خالي وأولادها الثلاثة ورابع في بطن أمه -كما قال خالي -. لم يمضِ على خروجنا من الملجأ سوى ساعتين، قبل أن يختفي شقيقاي وعائلة أمي إلى الأبد”.

توضح رسل، أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي جثة من جثث شقيقيها وعائلة أمها المكوّنة من 7 أفراد. أصبحوا رماداً، وضعوا جثثاً عدة في قبر واحد، وخمّنوا أن هذا الرماد لعائلة من دون غيرها بناء على تقسيم الملجأ، وكانت عائلة رسل تجلس في موقع القصف تحديداً، والرماد الناتج من تفحّم الموجودين في تلك البقعة، جزء منه كان حصة عائلتها.

“كان عمر شقيقيّ وأولاد خالي صغيراً جداً، أجزم أنهم لم يشعروا بالألم عند اقتراب النيران منهم، أحياناً أشعر بذنب كبير لأنّي صرخت ليلتها وخرجت فنجوت، أفكر لو أني قضيت معهم لما عشت على ذكراهم هذه السنين كلها”.

خسرت والدة رسل، أمها واثنين من أولادها، وزوجة أخيها وأولاده، كانت تقسّم حزناً وحيداً ضخماً على أرواح لم تملك منها حتى أصبع. تقول رسل، إن أمها أصيبت بنوبات انهيار متكررة، كانت ترى ابنيها أمامها في الغرفة، ثم فجأة يختفيان. كبرت رسل مع حكاية “ذوبان” أخويها، تذهب الى الملجأ باستمرار حتى تطمئن عليهما، تؤكد أنها تشعر بروحيهما تحومان في باحة الملجأ مع مئات آخرين.

“أشعر بذنب كبير لأنّي صرخت ليلتها وخرجت فنجوت، أفكر لو أني قضيت معهم لما عشت على ذكراهم هذه السنين كلها”.

كيف قُصف “ملجأ منيع”؟

صمّمت قوات التحالف الأميركي صواريخ خاصة لاختراق الملجأ، إذ اعتمدت منفذ التهوئة ليكون هدف الصاروخ الأول، ما أدى إلى ما يشبه العاصفة، أُغلقت بسببها الأبواب وحاصرت المواطنين، ليأتي وبعد دقيقتين مباشرة، صاروخ آخر تمكّن من إحداث هوّة هائلة منعت المواطنين من الهروب بسبب انغلاق الأبواب، فاحترقوا وذابوا في مكانهم.

كان الملجأ مُصمماً لحماية الأفراد من الانفجارات والصواريخ وحتى أصوات الغارات، كان منيعاً أيضاً ضد الأسلحة غير المرخصة كالأسلحة الكيماوية، لكن لم ينجُ من المدنيين سوى أفراد عدة فقط، أصيبوا بحروق وندوب نفسية لا تلتئم.

هل يمكننا أن نسأل؟

“لماذا قُتل أولادي الأربعة؟ منذ 32 عاماً، أسأل ولم يجبني أحد، كانوا يملأون المنزل بضحكاتهم وحبهم وحنّيتهم، في الصباح اختفوا جميعاً من حياتي، لماذا لم أحصل على جثثهم؟ عشت الموت والعذاب لسنوات ولا أحد يشعر بي، نسيهم الجميع، لكني ما زلت أدخل غرفهم وأرتدي ثيابهم وأحسب في خيالي أعمارهم”.

أم حسين التي كانت ترعى زوجها القادم من الكويت بعد حادث سيارة تعرض له، قررت مع اشتداد القصف تأمين أولادها الأربعة مع جارتها والتوجه الى الملجأ، تقول إن ابنتها شيماء نظرت إليها من دون كلام مطول قبل أن تذهب نحو حتفها، فيما كان حسين يردد أغنية “يالعزيز شلون أودعك” لكاظم الساهر.

تقول أم حسين: “حين علمنا أن الملجأ قُصف، هرعت مع زوجي الذي كان في الأساس مصاباً، حفاة وبيدينا فوانيس، إذ لا كهرباء حينها، كانت الساعة الرابعة فجراً، وواجهتني فتاة بمقدمة باب الملجأ، كنت أظن أنها لعبة، لكنها وقعت، حينها تيقنت أن أولادي في الداخل وقعوا أيضاً”.

حياة ثكلى لا نعلم عنها شيئاً

لم يتبقَّ لأم حسين من أولادها الأربعة سوى جثة ابنها البكر ذي الـ16 عاماً، عرفت في ما بعد أنه توفي نتيجة الضغط المنخفض بينما كان يحاول إنقاذ أخوته والآخرين. تركت جثته يوماً كاملاً في المنزل، بقيت تنظر إليه مطولاً وتسأله عن أخوته وحلمه بأن يُصبح طياراً.

“لم أتخطّ فكرة رحيلهم حتى اليوم، ولم أستوعب ذلك، كنت أغمرهم بالدلال، وأجمعهم حولي للنوم، جُننت وحاولت حرق المنزل مرتين، أخرجت أثاث البيت الى الشارع وطلبت من الناس أخذها، امتنعت حتى عن ارتداء الثياب الجديدة، كنت أصرخ وأدعو أن يزوروني في المنام، أتوسل الله أن يأتيني بهم في أحلامي، أتحدث معهم في غرفهم، عاشت في رأسي وجسدي الحشرات، أصبت بعد قتلهم بسنة بسرطان في الثدي أدى استئصاله، كأن الثدي يخبرني أني لن أصبح أماً بعد الآن”.

تسير أم حسين بشكل مستمر من منزلها نحو المقبرة، تبكي وتقول:”كيف أذهب بالسيارة مرفهةً بينما رماد أولادي تحت الأرض؟ مرة ولشدة اشتياقي إليهم، حملت مجرفة واتجهت الى المقبرة، وبدأت بحفر قبر لي بجوارهم، تناسى الناس أن العراقيين يفقدون أولادهم بالجملة، ويكملون حياتهم، لكن من رحلوا يعيشون معنا حتى آخر يوم في حياتنا”.

إقرأوا أيضاً:

من يشفي حروق القلب؟

ما زالت أم حسين تشعر بأن شيماء حية. فأثناء حديث عابر، ذكر أحد الأشخاص إشاعة مفادها أن القوات الأميركية سحبت 13 فتاة وفتى من الملجأ لتُجري لهم جراحات تجميل في أميركا. تقول أم حسين، “عشت على هذه الكلمة، بنيت الآمال طابوقة فوق طابوقة وأنا أتخيل أن ابنتي ما زالت حية. بحثت عنها هل تصدقون؟ في عز الحصار، أجمع الأموال وأحاول الهرب من بلد الى آخر بحثاً عنها، أسألهم أين أميركا؟ أين شيماء؟ أريد أن أصل إليها، أريد أن أقتل الأميركيين، ثم أستغفر الله وأسألهم: لماذا قتلوا أولادي؟ لا أريد تعويضات ولا اعتذار، ولا عودة الزمن. أجيبوا أماً محروقة القلب، لماذا قتلتم أولادي؟ هل للطيار الذي قصف الملجأ أولاد؟ هل يعرف شعور أن يكون أحدهم مريضاً؟ كيف لو علم أنهم تحت التراب؟”.

مبررات القصف المبتذلة

ما زال الملجأ مليئاً بأرواح قضت من دون سبب، أو هناك أسباب سياسيّة أقل ما توصف به هو الابتذال، فأحد التقارير التي نُشرت في الـ”واشنطن بوست” بعد يوم واحد من كارثة الملجأ، يشير إلى أن الملجأ كان خاصاً بأبناء كبار مسؤولي الدولة وعوائلهم، وعوائل الوزراء، لكن الذين قُتلوا كانوا جميعهم مدنيين. حجة وجود “أبناء المسؤولين” ليست مبرراً لصُنع صاروخ مخصص لقصف الملاجئ واختراقها.

يقول أبناء حي العامرية، إنهم لا يعلمون إن زار صدام الملجأ قبيل قصفه أو لا، كانت زياراته لجميع الأماكن أمراً اعتاده العراقيون بخاصة في الحروب، تقول إحدى نساء الحي التي شهدت الواقعة، “ما أذكره هو أنه زار الملجأ بعد الحادث، واجتمع الناس حوله وأغدقوه بالشتائم، وألقوا اللوم عليه محمّلينه مسؤولية القصف، قالوا له، اسحب قواتك من الكويت ودعنا نعيش، حرام عليك”.

رفضت من أخبرتنا عن زيارة صدام أن تشاركنا حكايتها، واكتفت بحقيقة أنها فقدت عشرة أفراد من عائلتها وأقاربها. لكنها ختمت حديثها معنا بقولها: “ما زالت ذكرياتهم تطاردني، وما زلت أشاهدهم كلما دخلت الملجأ وأشعر بلمساتهم على كتفي، ودموعي تنهمر، أحياناً قبل دخولي باحة المكان الذي تعرض للقصف، أشاهدهم واقفين، أشعر بهم وهم ينظرون إلي، أرواحهم ما زالت هنا ويتساءلون: لمَ قُتلنا في مكان هروبنا من الموت؟ لم قُتلنا في أشد لحظة نشعر بها بالأمان من الصواريخ الأميركية؟”.

ما هو شكل الملجأ اليوم؟

ما آلمني كثيراً وأثار غضبي، هو حجم الإهمال الذي طاول مكاناً يعدّ بمثابة شاهد على فظاعة الحرب وقباحتها، تستقبلك النفايات المرمية هنا وهناك، والأتربة، والكلاب سائبة، حتى شواهد القبور الرمزية لم تسلم من التخريب، لا صورة تذكارية للشهداء، باستثناء بعض الصور الملصقة على الجدران، وضعها أب أحد الشهداء، جمع صوراً لبعض من يعرفهم ولا يعرفهم، ولصقها على الحائط، فيما تعاني باحة الملجأ من الظلام الدامس، مهجوراً ومحطماً، ليس هنالك أي تعديل أو ترميم، سوى شيء واحد عمدت الحكومة العراقية إلى فعله، وهو صبغ النجوم البارزة على العلم العراقي القديم. هذا كل ما تم إنجازه لملجأ كان الأجدر أن يكون صرحاً يحمل صور الشهداء وذكرياتهم، ومكاناً يمكن فيه تقديم باقة ورد تكريماً لذكرى من قضوا، ومناجاة أرواحهم قليلاً، لكن عوضاً عن ذلك، يحتار من يزور الملجأ أمام سؤال، أين يمكن أن تضع شمعة والأرض مليئة بالتراب والنفايات؟.