على قاب قوسين من ساحة اﻷمير عبد القادر، لا بدّ أن يلفت انتباه زائر الجزائر مبنى “المتحف العمومي الوطني للفنّ الحديث والمعاصر”. فممّا لا شك فيه أنّ يُبدي هذا الزائر إعجابه بالمزيج بين دقّة الزخارف ورحابة الفناء الداخلي ذي العلوّ الشاهق. إلاّ أنّه قد يستغرب وجود سلسلة المربّعات المتعدّدة الألوان والمُعلَّقة أعلى الواجهة الخارجية.

وإذا كان حشريًّا بعض الشيء واقترب من المبنى، رافعاً رأسه ومحدّقاً نظره في المجال الضيّق نسبيًّا والفاصل بين تلك المربّعات وجدار الواجهة المزخرف بشكل رائع، سوف يقع على عبارة Galeries de France” “، أي “مخازن فرنسا”، وهو الإسم السابق لهذا المبنى الذي كان مُخَصّصاً، إبّان حقبة الاستعمار، لبيع المنتجات النفيسة. وعلى الرغم من تحوّل اسمه إلى “المخازن الجزائرية” بعد استقلال البلاد في بداية الستينات، حافظ المبنى على تلك الوظيفة حتى نهاية الثمانينات، لحظة إفلاس الشركة العامة التي كانت تديره.

يندرج سَتْر الاسم اﻷصلي للمبنى، الذي أصبح متحفاً منذ نهاية العشرية اﻷولى من قرننا هذا، في سياق عملية منطقية بدأت منذ عقود وقضت باستبدال الأسماء الفرنسية للشوارع العريضة والساحات بأسماء عربية، ما خلا بعض الاستثناءات كشارع فيكتور هوغو. أقول “العريضة” تحديداً، ﻷنّه تمّ الحفاظ عموماً على اﻷسماء الفرنسية للشوارع الضيّقة كبرليوز وروكلو وريير ودوبوسي و داغير، على سبيل المثال لا الحصر. أمّا ساحة موريس أودان ذات الموقع المحوري، فموضوعٌ آخر، إذ إنّ تسمية هذا الشارع على هذا النحو جاءت بعد استقلال الجزائر لا قبله، وذلك تقديراً لأستاذ الرياضيات الشيوعي الذي ساند الثورة ومات تحت التعذيب على يد السلطات الفرنسية.

وتبلغ تلك المسافة الرسمية من فرنسا ذروتها حين يردّد تلامذة المدارس كلّ صباح يوم أحد النشيد الوطني كاملاً والمُتضمّن فقرة هذا مطلعها: “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطوَيْناه كما يُطوى الكتاب”… أقول “الرسمية” ﻷنّ الواقع الملموس والشفهي يناقض ذلك إذ يقرّب تلك المسافة بشكل فادح، لا بل فاضح.

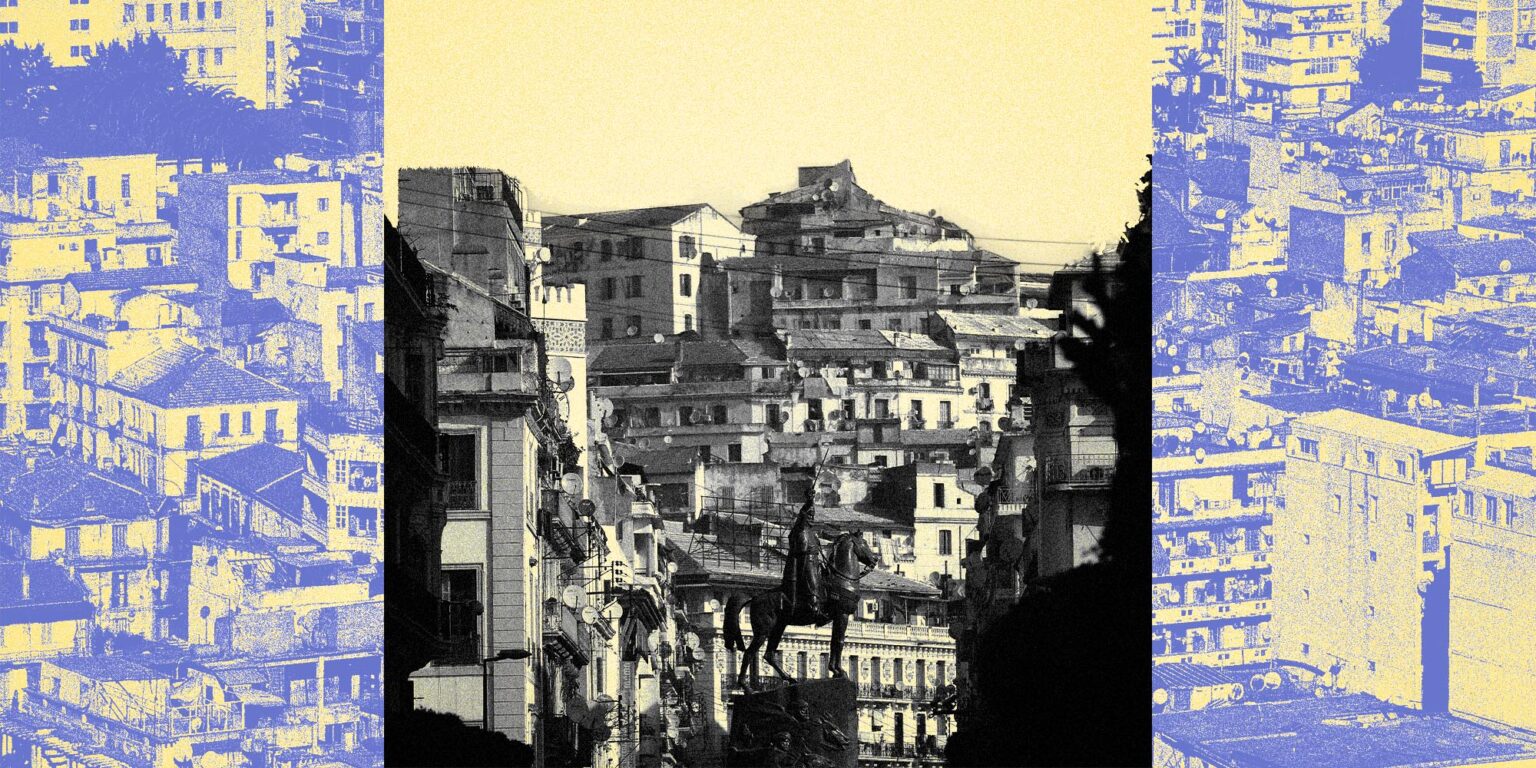

بالفعل، فإذا سألتَ اليوم أحد قاطني الجزائر العاصمة عن شارع “العربي بن مهيدي” المُسمّى باسم أحد أبرز مُطْلقي حرب الاستقلال والذي مات تحت التعذيب، فَمِن المحتمل أن يُجيبك أنّه لم يسمع به. وعندما تُقدِّم له بعض التفاصيل حول موقع هذا الشارع، يستدرك قائلاً: آه تقصد “لا رو ديسلي” أي “شارع إيسلي” و هو الاسم الذي حمله الشارع أياّم الاستعمار. ويرتبط هذا الاسم بمعركة وقعت في واد إسلي على “الحدود” المغربية-الجزائرية بين سلطان المغرب والماريشال بوجو الذي ما لبث بعدها بسنوات قليلة أن انتصر نهائياً على اﻷمير عبد القادر. و”الطريف” في اﻷمر أن شارع إيسلي هذا يؤدّي إلى الساحة التي تحمل اسم اﻷمير عبد القادر نفسه ويتوسّطها تمثال للأخير مُمْطتياً جواده ورافعاً سيفه، في تناقض نوعاً ما مع تواضع مطلع قوله المحفور على قاعدة التمثال: “إنني لم أصنع اﻷحداث بل هي التي صنعتني”. وقد يفسّر وجود هذا التمثال عدم استبدال الجزائريين اسم هذه الساحة شفهياً باسمها القديم، أي ساحة… بوجو. وكذلك، قد تفسّر أسبقيّة مراد ديدوش في الاستشهاد ومركزيّة الشارع الطويل المنسوب إليه، عدم استعادة الإسم الفرنسي السابق لهذا الشارع شفهيًّا.

في سياق هذا التعيين الشفهي للأماكن، تجري استعادة العديد من الأسماء الفرنسية السابقة للأحياء كسان أوجان (بدلاً من بولوغين) وللشوارع كشاراس (بدلاً من حماّني) وللأسواق ككلوزيل (بدلاً من رضا حوحو). لست هنا بصدد إعطاء تفاصيل حول كلّ هذه اﻷسماء إلّا أنني أكتفي بالإشارة إلى أنّ كلوزيل اشْتُهِرَ بِحَرْق بلدة مَعَسْكَر، معقل اﻷمير عبد القادر، وشاراس كان عسكريًّا تألّق في عدّة معارك ضدّ ضبّاط اﻷمير نفسه.

بالإضافة إلى كلام الناس، نقع على أسماء اﻷماكن الفرسية السابقة على جدران بعض المطاعم ومحلّات اﻷلبسة وحتى بعض الصيدليات، وذلك على شكل صوَرٍ مُعَلَّقة للجزائر العاصمة تحتوي في هوامشها على أسماء الشوارع والساحات كما كانت عليه إبّان حقبة الاستعمار.

طبعاً لا يسعى الذين يستعيدون أسماء اﻷماكن الفرنسية إلى استحضار الاستعمار مُجدَّداً. فمعظمهم لا يبالي بالتاريخ ولا يعرف من هم اﻷشخاص الآنفي الذكر. ولكن ما دلالة هذه الاستعادة موضوعيًّا؟ هل تعبّر بشكل غير واعٍ عن اعتراف رمزي بأن وسط الجزائر العاصمة كما نعرفه اليوم هو، باستثناء حيّ القصبة، من صناعة عمرانية فرنسية خالصة وأنّه لا بدّ للحقيقة أن تنجلي بعد فشل سياسات التعريب؟ أم أنّ هذه الاستعادة تندرج في إطار التمايز الاجتماعي الذي يبقى مدى القُرب الرمزي من فرنسا معياره اﻷساس، بعد أكثر من نصف قرن على استقلال البلاد؟

مهما يكن من أمر تلك الدلالة، ينبغي التمييز بين استعادة شفهية لأسماء فرنسيين مرتبطين بحقبة الاستعمار واستعادة رسمية لأسماء فرنسيين ساندوا الجزائريين في حرب استقلالهم. فقبل أكثر من سنتين و بمناسبة “اليوم الوطني للشهيد”، جرى مثلاً تدشين ساحة باسم هنري مايّو في حيّ المُرادية القريب من وسط العاصمة. وكان مايّو هذا عضواً في الحزب الشيوعي الجزائري قام، أثناء تأديته خدمة العلم، بتهريب شاحنة سلاح إلى الثوّار وَقُتِل بعدها بوقتٍ قصير.

لقد أضْفَت مشاركة شيوعيين من أصول أوروبية في الثورة وكذلك أشخاص من وراء المحيطات كالطبيب النفساني والكاتب فرانز فانون، طابعاً أمميًّا عليها. وقد استمرّ هذا الطابع اﻷممي مع انخراط الجزائر المستقلّة على وجهٍ فعّال في الحركة العالمثالثية. وما زالت آثار تلك المرحلة واضحة في المشهد العمراني للعاصمة إذ نقع مثلاً على ساحة “ألييندي” وعلى بولفار “تشي غيفارا” (نهج شيقيفارة). والطريف أنّ هذا البولفار الكائن على الكورنيش يؤدّي إلى ساحة الشهداء التي يتوسّطها مسجد تاريخي يُدعى “الجامع الجديد”، فكأنّ تلك الصورة تختصر تحوُّل الجزائر من مرحلة الانفتاح النسبي على العالم في سبعيناتها العالمثالثية إلى مرحلة الانغلاق المؤكَّد في تسعيناتها المتزمّة والدامية والمتعارف على تسميتها بـ “العشرية السوداء”.

في الثمانينات، لم تترافق اللَبْرَلة الاقتصادية مع لَبْرَلة ثقافية، لا بل بلغت سياسات التعريب أوجها وبات من الصعب التمييز بين إسلامٍ سياسي وإسلام رسمي أقرّ أسرة مُجْحِف بحقّ المرأة الجزائرية

على الرغم من طابعه الشمولي، لم يَمْحُ التشدّد الديني، الناتج جزئيًّا عن السياسة الرسمية الدينية المُتَّبَعة في الثمانينات مِن قِبَل سلطةٍ لم تكن يوماً علمانية، بعض المفارقات الشكلية في المشهد العمراني بوسط العاصمة. فإذا أُتيح لمارٍّ بساحة الشهداء أنّ يُطِلّ على المستوى السفليّ نسبيًّا من “الجامع الجديد”، وأن يُمْعِن النظر قليلاً في الباب المزخرف، سيَلفت انتباهه حتماً وجود نجمتين سُداسيتين تُحيطان عبارة “اللّه أكبر”عند أعلى الباب. وبغضّ النظر عمّا إذا كانت تلك النجمة هي نجمة داوود أم لا، وبغضّ النظر، في حال اﻹيجاب، عمّا إذا كان ذلك يدخل ضمن إطار الموروث العمراني المغاربي-اﻷندلسي، فَمِن شِبْه المُؤَكَّد أنّ ذهنيّة بعض المتزمّتين لا تترك مجالاً للتمييز أو للفهم السِياقي: عندهم أنّ اللّه أكبر فحسب، لا يحدّه أيّ شيء، فكيف إذا تعلّق اﻷمر بنجمتين سُداسيّتَين! إلاّ أنّ العامل الحضاري صمد هنا أمام العامل الايديولوجي وخير مثال على ذلك، سلسلة النجمات السُداسيات اﻷخرى التي تزيّن أعلى الرواق الخارجي لـ “الجامع الكبير” المجاور.

مفارقةٌ أخرى يقع عليها عابر سبيل، حين يقف أمام المدخل الخلفي (لكن غير الثانوي) لجامع اﻹمام الشيخ عبدالحميد ابن باديس. فبالإضافة إلى ارتكاز تلك الواجهة الخلفية للمبنى على مطعم ومحلاّت عطور ومستحضرات تجميل ومجوهرات، ثمّة كشكٌ لبيع الجوارب والملابس الداخلية على الرصيف، يبعد بضعة أمتار قليلة عن المدخل وتُظلّله من زاوية البناية الخلفية منحوتتان من فصيلة الكارياتيد ذوات النهدين البارزين… وقد يُفَسَّر وجود بعض تلك العناصر من باب “النظافة من اﻹيمان”…

ولئن كان من السهل تخيّل عدم رضا رائد تيّار الإصلاح الديني بالجزائر في عشرينات القرن المنصرم وثلاثيناته عن “الديكور” الذي يُحيط الجامع المُسَمّى باسمه، فمن اﻷسهل تصوّر ردّة فعله على تضمّن خيمة “دار الباديسية”، في إطار معرضٍ صغيرٍ مُتَنَقِّلٍ على مدى عدّة أسابيع في العاصمة، كتاباً بالفرنسية عنوانه “في مديح السُكر، من أناكريون إلى غي دوبور” وعلى غلافه رسمٌ لباخوس، إله الخمر عند الرومان.

طبعاً لم يقصد المسؤولون عن الدار الترويج لكتابٍ كهذا، فقسمٌ كبيرٌ من الكتب اﻷخرى المعروضة للبيع كانت تتعلّق بالعلوم الدينية الاسلامية. إلاّ أنّ رقابتهم على بضاعتهم لم تكن مشدّدة، وهذا أمرٌ يحسب لهم لا عليهم.

وعدم الاكتراث الإيجابي هذا أمرٌ غير معزول وإن يكن غير معمّم. فالمساجد المحافظة على شكلها الكنسي السابق بشكلٍ أخّاذ، كمسجد الشيخ الفضيل الورتلاني أو مسجد الرحمة، لم تتعرّض إلى عمليّة تغيير مَعالِم نوعية.

ومن المفارقات اﻹيجابية أيضاً، رواج إسم “كاهنة” وهو إسمٌ منسوبٌ إلى لقب “ملكة” أمازيغية، قد تكون يهودية أو لا، قاومت “الفتح” العربي بجبال اﻷوراس في نهاية القرن السابع. وإذا أمّن عدم الاكتراث الايديولوجي سلامة مبنى مدرسة تحمل هذا الاسم في حيّ التيليملي بوسط العاصمة، فالقليل من الاكتراث أدّى إلى حرق تمثال لها في ولاية خنشلة شرق البلاد، وذلك قبل أكثر من عامين.

بالنسبة إلى موضوع اليهود، فلا تحول النظرة السلبية والحادّة تجاههم دون بعض الاستثناءات. بالفعل، رغم رواج انعدام الحدّ اﻷدنى من التمييز بين اليهودية والصهيونية في كلام الناس العاديين وعلى لسان معظم السياسيين، ورغم استغراب الكثيرين من أنّ تعاطي السلطات الفرنسية اﻹداري مع اليهود المحليين طوال السنوات اﻷربعين اﻷولى من الاستعمار كان مشابهاً إلى حدٍّ بعيد لتعاطيها مع المسلمين، ورغم تناسي البعض مشاركة جزائريين من أصل يهودي في الثورة، لم يُحْدِث تعليق مُلْصَق يتضمّن رسماً لشخصية جزائرية يهودية على واجهة إحدى المكتبات أيّة ضجّة، ولحسن الحظّ. هذا الملصق الذي بقي مُبْرَزاً لمدّة زمنية طويلة هو في الواقع نسخة مُكَبَّرة عن غلاف كتاب لمؤرّخ فرنسي شاب يحمل عنوان “وليام سبورتيس، مسيرة شيوعي جزائري”. وسبورتيس الذي شارك في الثورة وسُجن بعد انقلاب بومدين على بن بلّة ثمّ بقي بعد إطلاق سراحه في البلاد وذلك حتى أواسط التسعينات، هو من أصل يهودي كما يدلّ على ذلك تصريحه الذي انتقاه المشرفون الماركسيون اﻷقحاح على مكتبة “الاجتهاد” ووضعوه أسفل الملصق. ومفاد قول سبورتيس أنّه كان يطرح مشاكله من زاوية موقعه الطبقي لا من زاوية أصله الديني.

استثناءٌ آخر وذو دلالة أكبر يكمن في تضمّن الواجهة الخارجية لمكتبة “شايب دزاير” نسخةً من كتاب عيسى شنّوف المُعَنْوَن” يهود الجزائر: 2000 سنة من الوجود”. فتلك المكتبة الحديثة النشأة والكائنة على مقربة من إحدى أكبر ساحات العاصمة، مرتبطة بـ”الوكالة الوطنية للإتصال والنشر واﻹشهار”، أي بجهة رسمية. إنّه ﻷمرٌ يستحقّ التنويه أن لا يُبالي المسؤولون الرسميون بإبراز عنوان كهذا يُعيد النظر موضوعياً – ومهما كان غرض الكاتب الفعلي- باختزال تاريخ هويّة البلاد الدينية في الاسلام.

غير أنّ إعادة النظر بهذا الاختزال أمرٌ شبه مستحيل في بلد لا يزال معظم تلامذته يردّدون مطلع قصيدة ابن باديس: “شعب الجزائر مسلمٌ وإلى العروبة ينتسب”، كما لا يتوانى أحد فنّانيه أو إحدى فنّاناته عن تخصيص جزء من لوحة جدارية كبرى في بولفار “محمد الخامس” لامرأةٍ ذات حجاب أصفر ولثام أبيض ذُيِّلَ رسمها بعبارة “أصالة وطني”.

هذا الجوّ المحافظ لا يكسره قطّ متجر لحوم – أو “مجزرة” كما يقال في منطقة المغرب عامّةً – يحمل إسم “La boucherie universelle” أي “الملحمة الكونية”. فكونية تلك الملحمة الواقعة بشارع “الدكتور سعدان” أمرٌ مشكوكٌ فيه حتى ولو تمّ وضع الاسم بالفرنسية، إذ يحتكر اللحم الحلال مجمل البضائع المعروضة. ولئن عانى هذا المثل من طبيعته الدُعابية، فلا تلبث واجهة مقرّ الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، الواقعة على قاب قوسين من تلك الملحمة، أنّ تؤمّن بعض الجدّ.

فلمدّة ليست بقصيرة كان بالامكان العثور على صُوَر للرئيس الراحل هوّاري بومدين يُذَيِّلها قولٌ منسوبٌ له ومفاده أنّ “الجزائر مع فلسطين ظالمةً كانت أم مظلومة”. هنا، يأخذ التضامن مع القضية الفلسطينية طابعاً قبليًّا – حتى ولو كان صَوْغه مُسْتوحًى من حديث نبوي أكثر دقّة – يطرد أي بُعد كوني في التعاطي مع هذه المسألة المُحِقّة. ولمّا كان معروفاً أنّ لبومدين أقوالاً أقلّ قبليّة وأكثر تسييساً في هذا الموضوع، ومن بينها خطاب في بداية حرب يونيو 1967 بين العرب وإسرائيل، صار وقوع خيار المسؤولين عن الشبيبة الجزائرية عام 2016 على الشعار القبلي المذكور، وحده دون سواه، بليغ الدلالة، إذ يعكس الذهنية السائدة عموماً في البلاد اليوم، وهي ذهنية بدأت طلائعها في الثمانينات مع عهد الشاذلي بن جديد حيث لم تترافق اللَبْرَلة الاقتصادية مع لَبْرَلة ثقافية، لا بل بلغت سياسات التعريب أوجها وبات من الصعب التمييز بين إسلامٍ سياسي، أخذ يفرض وجوده وإن بشكل غير مُمَأْسَس، وإسلام رسمي أقرّ، من بين جملة أمور أخرى، قانون أسرة مُجْحِف بحقّ المرأة الجزائرية.

فخلافاً لفكرة متداولة، ورغم الشعار اﻵنف الذكر، كانت أيّام بومدين أكثر انفتاحاً على المستوى الثقافي حتى ولو كان النظام الاقتصادي مُوَجَّهاً. وإذا أضفنا إلى ذلك حضور الجزائر البارز على الساحة الدولية آنذاك، فهمنا ميل البعض إلى الحنين لذلك العهد. ولكم تتجسّد تلك النوستالجيا في صاحب كشك يقع على مقربة من مبنى البريد الكبير ويحتوي على صُوَر تذكارية وبطاقات وشارات معروضة تعلوها صورتان كبيرتا الحجم للرئيس الراحل. وفي إحدى الصورالصغيرة، نجد اﻷخير يُداعب كلباً، ممّا يخفّف من مظهره المُفْرِط في الجدّية عادةً ومن تديّنه أيضاً. ولئن طغى حضور بومدين على الكشك، فذلك لا يمنع العثور على ستّ أو سبع صور لمصالي الحاج. وهذا أمرٌ يستحق الوقوف عنده قليلاً، إذ إنّ هذا الوجه اﻷبرز للحركة الاستقلالية الجزائرية من أواسط عشرينات القرن المنصرم إلى أواسط خمسيناته عانى من تغييبٍ شبه تام بعد استقلال البلاد وحتى انتهاء العشرية السوداء. في الواقع، كان مصالي الحاج بمنزلة “اﻷب الضال” الذي انقلب عليه أبناؤه وتفرّقوا على عدّة هيئات ما لبثت أن اتّحدت في جبهة تحريرٍ وطني.

ومع أنّ عبد العزيز بوتفليقة قام عقب تولّيه مقاليد السلطة نهاية التسعينات بتشجيع رفع الحظر عن وجوه وطنية مغضوبٌ عليها تاريخيًّا من قِبَل الجبهة ومن ضمنها مصالي الحاج (الذي أُعْطِيَ اسمه لمطار تلمسان بغرب البلاد، وهي المنطقة التي يشترك مع بوتفليقة في التحدّر منها)، يبقى اﻹتيان على ذكره في إطار النقاشات العامة أمراً مُحْرِجاً بعض الشيء.

أمّا بالنسبة إلى جبهة التحرير الوطني نفسها، فلا تفلت الصراعات بين وجوهها التاريخية من الانعكاس في المشهد العمراني بوسط العاصمة. وإذا قدّر لأحد رواد مقهى لو طانطونفيل ذي الكراسي الزرقاء الجميلة المنتشرة على رصيف فسيح أنّ يهّم بالخروج من جهة اليمين، فقد تستوقفه مفارقةٌ وهو على مفترق الشارعين المؤديين إلى ذلك المقهى.

خلال حرب الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، عام 1960ففي حين حمل الشارع اﻷوّل إسم “الشهيد علي بومنجل”، سُمِّيَ الثاني “شارع عَبان رمْضان”، من دون أيّة إشارة إلى أنّ المعنيّ قُتِلَ أيضاً. وفيما تاريخ الوفاة المذكور على لوحة الشارع اﻷوّل صحيح، أي عام 1957، فإنّ تاريخ الوفاة الوارد على لوحة الشارع الثاني ،أي 1958، خاطئ. هويّة القاتل هي التي تفسّر على اﻷرجح هذا اﻻختلاف في التعاطي العُمراني مع هذين الرجلين. إنّ تمتُّع المحامي الليبرالي ثم القومي علي بومنجل بلقب “شهيد” ناتجٌ عن وضوح الجهة التي اغتالته، أي السلطات الاستعمارية الفرنسية، و هي التي عذّبته و رمت به من سطح أحد مباني حي “اﻷبيار” محاولةً تصوير اﻷمر على أنّه انتحارٌ. أماّ حرمان عبان رمضان من اللقب المذكور فمردّه التردّد في الاعتراف الصريح بتحديد الجهة الفعلية التي اغتالته. فخلافاً لبيان النعي الصادر في 29 أيار (مايو) 1958 في جريدة “المجاهد”، لسان حال جبهة التحرير الوطني، و الذي يتحدّث عن وفاة “اﻷخ” عبان رمضان متأثراً بجروحٍ أصيب بها أثناء معركة مع مجموعة آليّة من الجيش الفرنسي داخل الجزائر، تكمن الحقيقة في تصفيةٍ للمعنيّ جرت أواخر كانون الأول (ديسمبر) 1957 بعد عملية استدراج من تونس إلى المغرب قام بها أعضاء في “هيئة التنسيق والتنفيذ”، أي قيادة الثورة آنذاك. في نظر العديد من المراقبين، يشكّل اغتيال واضع اﻷُطر المُنَظِّمة لحرب التحرير “الخطيئة اﻷصليّة” للثورة الجزائرية، إذ أباح موضوعيًّا سلسلة طويلة ومعقّدة من التصفيات بين رفاق السلاح قبل استقلال البلاد وبعده

هذا الاضطراب في التعاطي العمراني مع أحداث مهمّة في تاريخ الجزائر المعاصر لا ينجح القيّمون على “المتحف الوطني للمجاهد” في تغييبه تماماً، إذ لا بدّ لزائرٍ فضوليٍّ أنّ يلاحظ هنا أيضاً بعض المفارقات. ففي أعلى الحائط الكبير وشبه الدائري المواجِه لبوّابة الدخول، عُلِّقَت صُوَر أفراد “مجموعة الـ 22″، التي بادر محمد بوضياف إلى تنظيم لقاءٍ لها في حزيران (يونيو) 1954 حيث تمّ اتخاذ إجراءات أسهمت في إطلاق حرب الاستقلال بعد بضعة أشهر. ولئن سبق إسم بعض هؤلاء “المجاهدين” اﻹثني و عشرين لقب “الشهيد الرمز”، فإنّ إسم بوضياف سبقه لقب “المرحوم” على ذلك الحائط، كما نُعِتَ بـ”الرئيس الراحل” على حائط آخر مُخَصّص لرؤساء الدولة، وذلك على الرغم من اغتياله المفضوح أثناء إلقائه خطاباً ضمن إطار مؤتمر كوادر بمدينة عنّابة، جرى بثّه مباشرةً على التلفزيون الجزائري الرسمي… لكن القاتل يومذاك (29 حزيران/ يونيو 1992) لم يكن فرنسيًّا، إنّما عسكريٌّ جزائريٌّ يُرَجَّح ارتباطه بضبّاط كبار لم يرُق لهم مَيْل بوضياف إلى الاستقلالية، وهم الذين أتوا به من منفاه المزمن في المغرب ووضعوه على رأس السلطة ليُشَرْعِنوا رمزيًّا إيقاف المسار الانتخابي الذي كاد أن يجعل من الجبهة الاسلامية للانقاذ الحزب اﻷوّل في البرلمان الجزائري.

إلاّ أنّ ظاهرة احتكار الاستعمار الفرنسي لمنح لقب الشهادة، تعتريها بعض الاستثناءات يُرَجَّح أن لا تكون مقصودة . فلئن حَظِيَ بلقاسم كْريم، وهو الذي اغتيل في منفاه اﻷلماني عام 1970 على يد أجهزة هوّاري بومدين، بهذه الشهادة على لوحة تتضمّن رسماً له وتمّ تعليقها على الجدار المقابل للزاوية المخصّصة لرؤساء البلاد، فإنّه لا يلبث أن يفقد الشهادة إيّاها لصالح عبارة “المرحوم” في مكان آخر من المتحف نفسه، وتحديداً على المخطط المخصّص لقادة الولايات أثناء حرب الاستقلال.

ولسوف “يفيد” هذا الرجل من الحُكم العابِر لبوضياف عام 1992، حليفه السابق في “مجموعة تيزي وزو” التي هُزِمَت من طرف “مجموعة تلمسان” (تحالف بن بلّة – بومدين) في مواجهات صيف 1962 الدامية، لكي “يرى” اسمه يُدَشِّن أحد أهمّ شوارع العاصمة وأجملها في حيّ التيليملي… ولكن من دون لقب شهيد. ولسوف “يَفيد” أيضاً هذا الرجل من حُكم بوتفليقة المديد لكي “يرى” نفسه على شكل تمثالٍ يقع على مستوى مُحَوِّل طُرُق بالقرب من مدينة دِلِّس، شرق العاصمة. وهو تمثال مُستوحًى من دور كْريم الرئيسي في مفاوضات إيفيان التي أدّت إلى استقلال البلاد، إذ يحمل بِيَدٍ حقيبةً ويرفع اليد اﻷخرى عالياً.

طبعاً، كان بالإمكان اﻹتيان على ذكر مُفارقاتٍ إضافية تتعلّق بوجوهٍ تاريخية أخرى، إلاّ أنّ ذلك قد يُطيل المقال أكثر ممّا يتحملّه هذا المقام. بطبيعة الحال، لا يختزل وسط العاصمة البلد برمّته كما لا تدّعي تلك المشاهدات التي سجّلها كاتب هذه السطور، طوال اﻷشهر العشرة التي أقام خلالها في الجزائر قبل أكثر من عامين، تقديم صورة نهائية عن الموضوع. ثمّة تغيّرات قد تطرأ على بعض المشاهد العمرانية المذكورة. مع ذلك، تسهم تلك المشاهدات في إعطاء فكرة عن الجوانب الرمزيّة في علاقة هذا البلد بفرنسا وبالدين وبالتاريخ السياسي الداخلي. ويعود فضل تلك المساهمة بشكل رئيسي للجولات المتكرّرة والممتعة في شوارع مدينةٍ تبقى جغرافيتها أنعم وأصفى وأهدأ من تاريخها، وذلك رغم الهزّات اﻷرضية شبه اليومية.

إقرأ أيضاً:

أسبوعين أو أقل في باكستان: ليست بلاد حروب

سيد أحمد غزالي “الجزائريون قلقون على مستقبل بلدهم”

البقاء أو الهجرة إلى فرنسا: معضلةٌ تواجه الأطباء الجزائريّين