في مادة “إدارة وسياسات الأراضي” في جامعة أكسفورد بروكس حيث كنت أدرس التخطيط العمراني، طرح البروفسور روجر زتر الذي كان يدرّسنا المادة العلمية، فكرةً فيها تحدٍّ لنا كطلاب، وهي أن نقوم في بداية كل حصة دراسية بعرضٍ يُقدّم موضوع اليوم بطريقة بسيطة وعميقة خلال خمس دقائق لا تزيد قيْدَ بُرهةٍ. وترك لنا حرية اختيار طريقة التقديم. وهكذا، وزّع مواضيع المحاضرات على الفصل الدراسي وتراتبت المضامين باتساق لتعرّف ببنية التفكير التحليلي لتخطيط المدن وتقسيم أراضيها، بما في ذلك من معايير اقتصادية واجتماعية، عامة أو محلية.

أما عن طرائق العرض، فمنّا من اختار عرضاً تقديمياً على الحاسوب، ومنّا من أبهرَ المجموعة بوسائل تفاعل انطباعية ومنّا من استحضر مقولات وحكايات في سياق الموضوع، إلى ما هنالك من أساليب تناور المفهوم المطروح على عجالة تسبق التعرّف إليه أكاديمياً.

أول المفاهيم التي وقع على عاتقنا التعريف بها هو “الوطن” إذ يتضمن معناه في الإنكليزية كلمة الأرض Homeland، ببعديها الجغرافي والثقافي، بما يعكس أبعاداً ضمنية على محتوى المقرّر الدراسي. وقد اتفّق أن وقع الاختيار عليّ لتقديمه. فشرعت، كباحثة دؤوبة، أنبش الشبكة العنكبوتية وأقلّب كتباً شتى انتهت يدي إلى تعقّبها من مكتبة الجامعة، لأحيك توليفة ذات مغزى تُعرّف بـ”الوطن”، فهو بسيط في خاطري: إنه بلدتي الصغيرة مصياف في بلدي الأكبر سوريا. لكن اختباري الحقيقي هو في شحن تلك التوليفة أكاديمياً وفي إيجازها وقوتها.

لفتت نظري في بحثي نقطتان جوهريتان:

البعد الموضوعي، لما يشار إليه تاريخياً، بتطور مفهوم الوطن على أساس الانتماءات العرقية والإثنية والدينية والعقائدية المختلفة والأيديولوجيات، والذي يرتبط بتأسيس الدول وجنسياتها. وهو بعدٌ لا تصيب الخمس دقائق منه مقتلاً لأن هناك منظرين وفلاسفة كثراً قد قاربوه، كذلك فإن صلافته تقترح تجنّب الخوض في غماره. فجلّ ما سيُميز تقديمي، هو أن يكون جذاباً.

والبعد الإنساني الذاتي الذي يحمل ألواناً متفردة ، تتمازج أحياناً، مشكَلة لوحات لا نهائية من الهُويّات والتصورات والمفاهيم تترجم الوطن إلى معانٍ لا كلام يأتي على بيانها، وقد لا يتشابه ابني آدم استدراكاً لها.

لقد هداني البحث، إلى معاجم اللغة العربية، وإلى تطور أصول الكلمة ومشتقاتها عبر التاريخ.

فمن معجم لسان العرب، الذي وضعه ابن منظور عام 711 هـ:

الوطن: “المَنزل الذي يُقيمُ الفرد به، وهو محل الإنسان وموطنه، وجمعُ وطن أوطان، ويُقال أوطان الغنم والبقر أي الأماكن التي تأوي إليها، ويُقال وَطَنَ بالمكان أي أقام فيه، وأوطن فلان أرض كذا وكذا أي اتخذ منها مسكناً ومقاماً“.

في المعاجم الجديدة، التي تنزع إلى الاختصار والتكثيف في معظم ما تحويه مقارنةً بأمهات المعاجم، تدخل مدار الكلمة، معانٍ أخرى، وتتسع دائرة اشتقاقاتها، بحيث تعطي أبعاداً “معنواتية” لكلمات مشتقة لم تكن موجودة لغوياً من قبيل الصفة “وطنيّ” والاشتقاقات “مواطن” و”مواطنة” التي حُمِّلت أبعاداً سياسية واجتماعية ومدنية تُحدَّد من خلالها علاقة الفرد بالبلد الذي ينتمي إليه بجنسيته، وهي تهتم بكل ما يُشبع شعور الفرد بالانتماء إلى البلد (من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية الأساسية إلى تلك السياسية في المشاركة والتعبير)، كما تصوغ واجباته. أما المصدر “الوطنية” فهو أخلاقي السياق، يعكس تركيبة نفسية واجتماعية معقدة، تدور على التعلق بالجماعة الوطنية وأرضها ومصلحتها وتراثها والاندماج في مصيرها. لا يكتفي اتساع المعنى بإضافة أحرف الزيادة لجذر الفعل، وإنما يُنشئ “الوطن” علاقات بكلمات وأفعال أخرى وتُستوثق عرى تلك العلاقة، حتى يبدو أحياناً أن الوطن لا يأتي “مستقلاً” من دون تداعٍ لبقيةٍ من متعلقاته. على سبيل المثال، من متعلقات الوطن: “أمن الوطن” “حدود الوطن” “الحنين إلى الوطن” “الدفاع عن الوطن” “الموت في سبيل الوطن” و”الذود عن حياضه”. إن إعطاء الوطن صفة القداسة، هو عرفٌ قديم في واقع الأمر، حتى أنّ “الأديان” المختلفة تحث عليه. ما يعنينا لغوياً، هو كيف يتمنهج نسق ارتباطات تلك الكلمات ببعضها، كالعلاقة بين حب الوطن والموت في سبيله لتُكتب فيه رسائل فقهٍ وبيان لا حصر لها، تبارك هذه العلاقة “المميتة” وترتقي بها باستنهاض مشاعر العز والفخر والشرف (الوطنية وعلاقتها الجدلية بالأخلاق) معتمدةً على ذلك الارتباط. إن ما يُريب جدلية علاقة الوطن بتلك الكلمات ووثوق ارتباطه بها (بالنسبة إلي كباحثة) هو كيف تتفاعل تلك الكلمات لتساهم في تكوين “هويات” حامليها الجمعية والفردية بما يتجاوز الجغرافية الثقافية التي يمكن الاستناد إليها كمنهجية بحثية لتكوين فكرة عن المفهوم أكاديمياً.

نعود إلى محاولات الباحثة مقاربة الوطن، في منحاهُ الذاتي، الذي يجعل البحث أكثر متعةً، والذي غذّته الفنون والآداب المختلفة، وبلغ فيه البيان أوجَهُ في الأدب العربي مستزيداً من التفاعل مع تجارب إنسانية فردية وعامة. كذلك، جاء الدفق من أدب المهجر متزامناً مع صعود “الوطنية” كمصدر مُلهم للتغني والحنين والشحن العاطفي لتفاصيل صغيرة وكبيرة في الوطن. وكذلك في الفنون الأخرى.

ضمن هذا المنحى، كانت مقولة رسول حمزاتوف تُقرئني سلامها:

نجومٌ كثيرة وقمرٌ واحد

نساءٌ كثيرات وأمٌ واحدة

بلادٌ كثيرة ووطنٌ واحد

حقاً، فردانية التجربة “الوطنية” تجعل تناولها يبدو أقل إشكالية منهجياً لأنها مفتوحة على الاحتمالات اللامتعددة وأكثر جمالاً، وهو بلا شك يربطها بالمنحى الموضوعي بطريقة أو بأخرى، لكنه يحافظ على توازن التعدّد ويحتفي بالتفرّد.

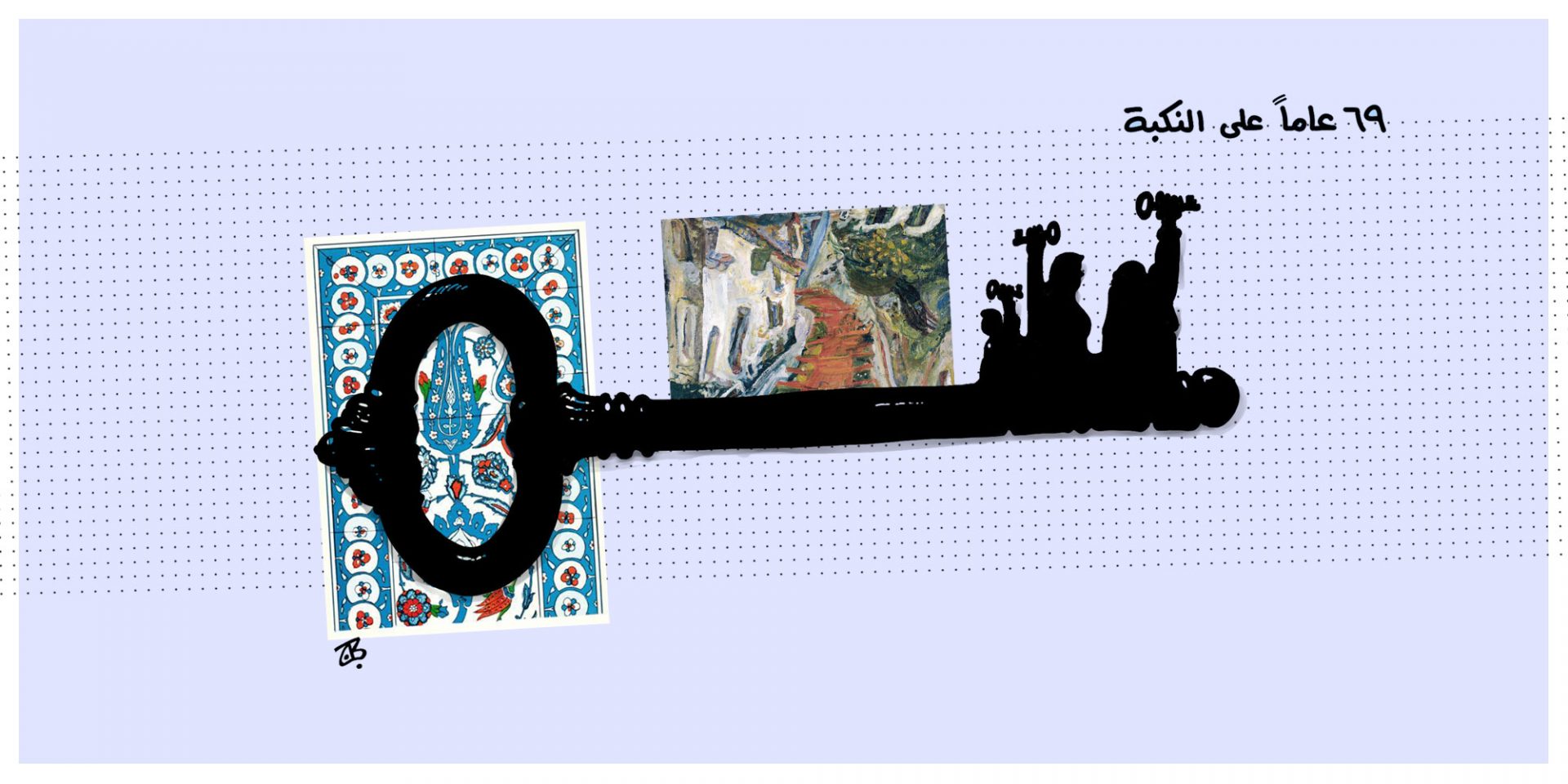

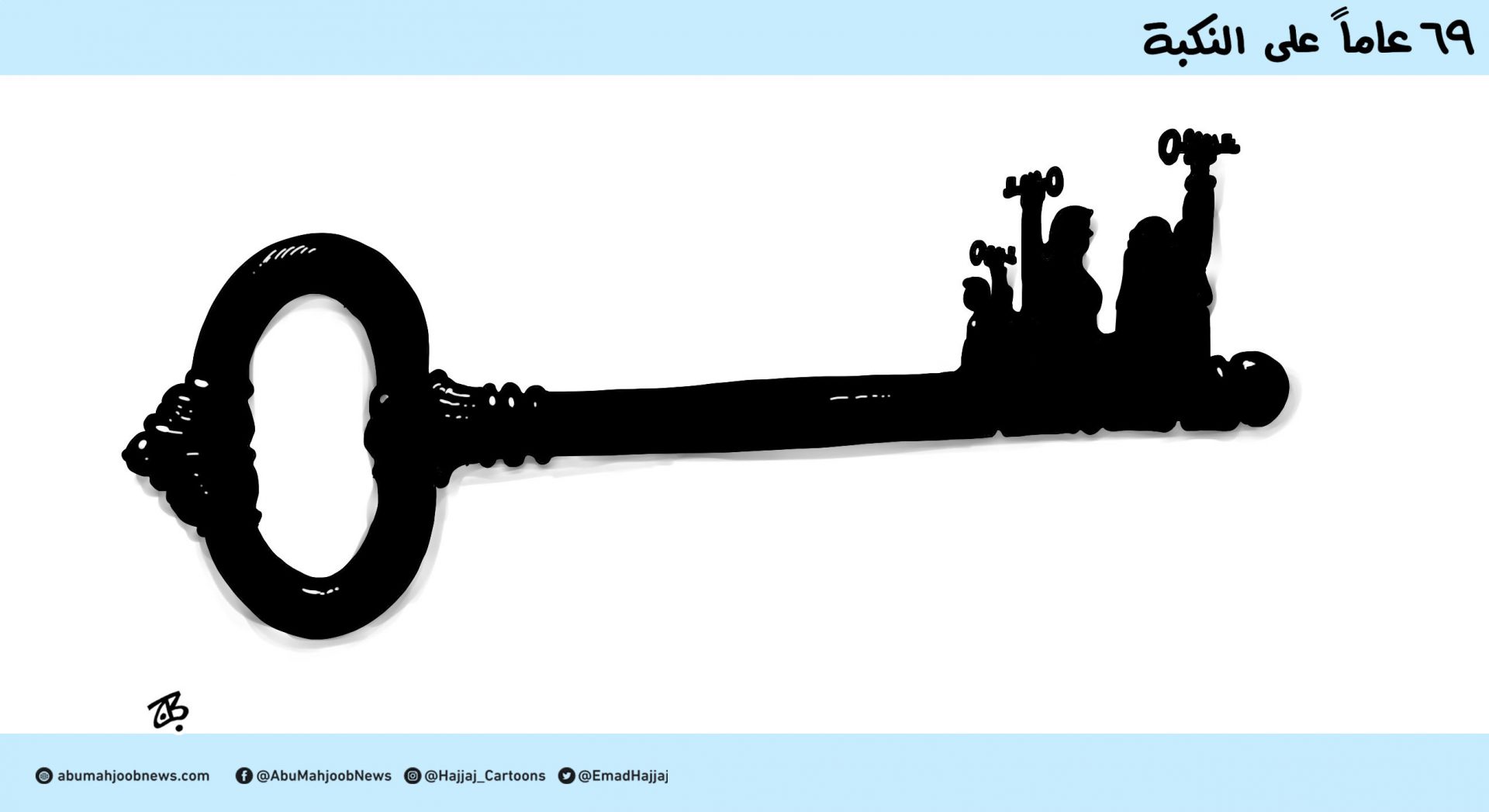

من هنا، بدأت جولتي في رصد الانطباعات الفردية حول ما يعنيه الوطن، لكثيرين حولي، ومن استطعت مراسلتهم، وحاولت استذكار تجربتي الخاصة في تصوّر الوطن. جالت في خاطري بدايةً مواجهتي الأولى مع “الآخر” الذي يعتبر الوطن مكاناً آخر غير ما كنت اعتبره حينها وطني (بلدتي الصغيرة مصياف). تذكرت بقوة صديقة طفولتي المبكرة الفلسطينية “فريزة” التي قطنت وعائلتها في مصياف والتي كانت تغني لنا في خواتم الحصص الدراسية أغاني عن فلسطين وتصور لنا مفتاحَ بيتٍ ما برح ينتظرها وعائلتها في ترشيحا. كانت مصياف مكاناً تحبه لكنه ليس الوحيد الذي يعبّر عن وعيها الوطني.

إذ كبرنا، قطنت البلدة أسرة أرمنية من ريف حمص لفترة قصيرة. كانت ابنتهم “سوسو كيتجليان” معنا في فرقة الفنون الشعبية. مارست تطفلي البريء على ضيوف البلدة، وعلى عاداتهم وتقاليدهم ورائحة بيتهم التي لا تشبه روائح بيوت البلدة (مزيج من البخور والبهارات المختلفة ومساحيق التنظيف)، وأمعنت الإنصات إلى لغةٍ لا يفهمها سواهم. قالت لي ندى (وهي صديقة مشتركة لي ولسوسو) إنها استطاعت اشتمام رائحة بيت سوسو مرة ثانية، أخيراً، عندما دخلت بيتاً أرمنياً في القامشلي بعد عشرين عاماً، وتذكرت حينئذ أرمينيا التي حضرت إلينا في مصياف مع سوسو وأهلها.

لقد منحتني نشأتي في بيئة عروبية الكثيرَ من الأدب والقصص والتاريخ، كانت كذلك تحثني على التفاخر بما يمتاز به العرب عن غيرهم من خصالٍ راقية، وعلى النزوع إلى الانتماء إلى الوطن العربي الكبير. كان يضمر ذلك النزوع استعلاء يأتي المرء على إدراكه لاحقاً وفيه الكثير من نفخٍ للأنا لكنه أيضاً جاء بتقدير كبير للشهامة والفروسية وسمات النفس الكريمة (العربية). مع ذهابي إلى الجامعة في حلب، سكنت في السنة الأولى مع صديقتي ليلى وهي من أكراد دير الزور، وكانت أحاديثنا الوجدانية تمتلئ بحكاياتها عن كردستان بلدها الأم. تعرفت من خلالها إلى كثيرين من أكراد ريف حلب الشمالي، الذين كانوا ينزعون إلى وطنهم المماثل جغرافياً إلى المكان الذي يقطنون فيه، لكن الفارق الكبير كان في الحوكمة، والتي يجب أن يستلمها من هم من المجموعة نفسها، وأن تكون اللغة الرسمية لبلدهم الكردية. كان هذا جديداً على ريفيتي العروبية وقد رضّني بلا شك، أهدتني صديقتي كتاب “ممو زين” الملحمة الكردية التي تشكل وجدانياً تصوراً لقصة حب في ذاك الوطن. شكلّت تلك القصة جزءاً مهماً من وعيها بوطنها، إضافةً إلى قصص الاضطهاد والنضال التي تلامس كل العوائل الكردية، بانقساماتها الايديولوجية.

حلب، طبعاً، كانت حاضنةً للهويات المختلفة في جامعتها وحياتها، يكبر فيها عالم “الريفية” ليرى الأرمن والكرد والشركس والمحلمية والمردلية والسريان والآشور والحضر والـ “شوايا” والتركمستان وغيرها من الإثنيات والانتماءات المختلفة. تتسع حدقة السؤال في ذاك الوطن خصوصاً، ومع اختبارات التنقل التي يعيشها الرحّل بحيث يظهر التغيّر جزءاً من هويتهم “الوطنية”.

بدأت أسأل أصدقائي المحيطين بي، عما يعنيه الوطن لهم. جاءت الإجابات مختلفة تماماً، فمنهم من اعتبر الجغرافية مهمة في تصوره، ومنهم من تركها مفتوحةً، وكان من تلك الإجابات: وطني حيث يكون لي أصدقاء أحبهم، حيث أشعر بالانتماء، حيث يكون شريك حياتي، حيث أحب، حيث أهلي، حيث أكون حراً، إلى ما هنالك. وكان البعض انطباعياً وتشكيلياً إذ أرسلت لي صديقة رسمة زخرفة مكررة، وقالت لي إنها تلامس قلبها بما لا يمكن تفسيره بكلام. هذا التكرار اللانهائي يذكرها بالوطن، بالاحتمالات المفتوحة للجمال بكل الاتجاهات.

من بين الإجابات التي توقفت عندها، إجابة صديقتي بيرناديت، التي تتّخذ أي مكان موطناً حالما تحصل على بطاقة عضوية في المكتبة العامة، فهي قارئة نهمة، والمكتبة أينما كانت ورائحة الكتب، تعني لها الوطن. انطباعياً، هناك مواد كثيرة تحاول مقاربة الوطن، فنية كانت أم أدبية أو وجدانية، ولا حصر لأشكالها. يتكرّر في بيئتي الجغرافية حديث استحضار (الوطن) بعد شمّ رائحة التراب لاحقاً للمطر وقد يستحضر الوطن بطرائق حسيّة موازية في أماكن مختلفة من على سطح هذه البسيطة.

إن قصتي لم تنتهِ مع البحث ذي الخمس دقائق، فقد اتفقَ أن انتقلت صديقة طفولتي الفلسطينية للسكن في القاهرة (حيث أقطن الآن)، بعد الأزمة السورية وتجددت صداقتنا بعد أكثر من 20 عاماً من البعد الجغرافي. وما انفككت أردّد أغاني فلسطين كلما قابلتها. إلا أنّ أساريرها لم تعد تعكس إشراقةً للوطن الرابض على روابي الانتظار، والذي جُرِّعت حنيناً إليه. بادرتني بسؤال كبير عن “الوطن” الذي قد غيّر ملامحه في وجدانها، فهي تنوء بحنينها إلى سوريا حيث عاشت كل حياتها. يُثقل فؤادها تناقضُ “افتراضيةالأوطان ” و”حقيقيتها” من ناحية تجاربية، وتنأى روحها بحملٍ كبير مع تزاحم الأسئلة الأخلاقية، في خضّم الغربات المختلطة. خيرُ ما يُقرأ مشاعرها هي جملة نقلتها لي بعد أن قالتها لصديقها الذي قرّر الهجرة من سوريا وعرضَ بيته للبيع:

“ليش بدّك تبيع البيت؟ أنت بتعرف أنو بيتك بيعيني أكثر مما بتعنيني فلسطين”.

يتزايد السؤال عن مفهوم الوطن في سنيننا العجاف هذه مع الأزمات المتوالية وموجات الشتات المتلاطمة. يأتي بثُّ صورة الوطن مشّوشاً في وسائل التواصل الاجتماعي التي تواتر حدة الأسئلة، من خلال دفقٍ من الحنين والتصورات والأعمال الانطباعية، المباشرة منها وغير المباشرة مستفهمةً ماهيته، ومزلزلة الصور النمطية عنه.

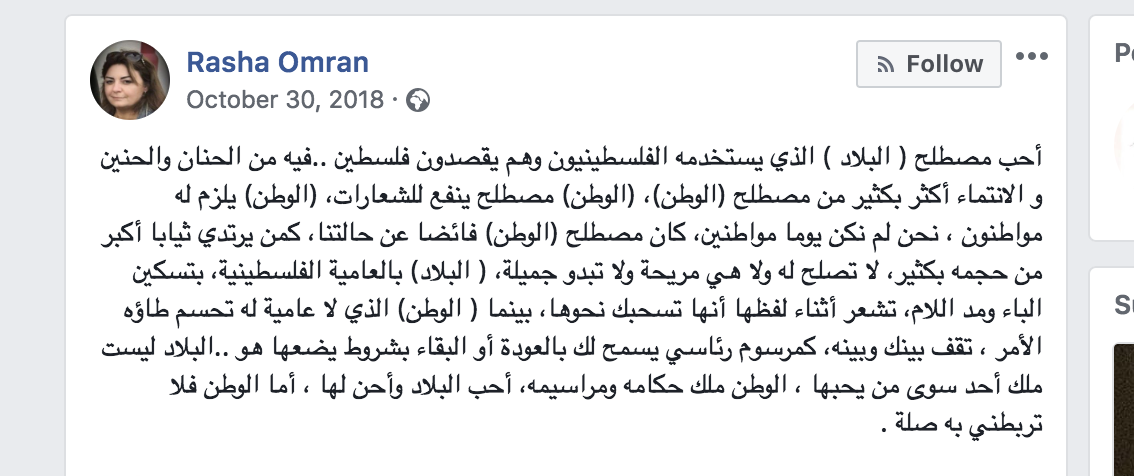

تقول الشاعرة السورية رشا عمران في منشور لها على “فيسبوك“:

يعكس منشور رشا شعوراً ناقماً على البنى الاجتماعية والسياسية والمدنية التي يُعنى “الوطن” بتنظيمها ويُعنى أيضاً بصونها، فهي تبحث عن كلمة أخرى تختزل بها ذاتية الوطن وموضوعيته في بالها. يبدو أن الصور التي استجلبها الوطن في محاولاتي تشكيله حتى الآن تواري خلفها بؤساً وقهراً وازدراء، ما يكدّس نقمة كبيرةً في خبايا الوطن الجميل. لا مندوحة من القول، إن تجربة الوطن ليست رومانسيةً كما ننزع إلى استرسامها. ومن المنصف أن أذكر أن سؤالي عن الوطن لأستاذتي الألمانية نينا، بعد سنين من عرضي التقديمي ذاك، لم ينزل في قرارتها منزل ارتياح. لقد عكس انتماؤها لألمانيا الغربية استنكاراً أصيلاً لتاريخ بلدها العنيف. تُعلقم تلك التجربة الجماعية طعم الوطن في حلقها.

ولكن لماذا تثير الأوطان فينا كل تلك الأسئلة ولماذا تبرحُ الإجابات، إن وُجدت، في خفايا تجربتنا الذاتية؟ هل الشعور بالانتماء هو طريقنا للخلاص أم هو هدفنا في آخر الطريق؟ لمَ يعكسُ الوطن الكثيرَ على خفايانا اللاوعية ويناغمنا مع ذواتنا وبيئاتنا إن كان متسّعاً ومشجعاً ورصيناً؟ هل نصنع أوطاننا أم تصنعنا؟ وهل الوطن خارج ذواتنا ضحل أم عميق؟ متحولٌ أم ساكن؟

تبقى الأسئلة في الوطن وحبه وفي الانتماء ما يحلّل مقاربته! فلعلّ الوطن يكون السؤالَ عينَه!

بين شجرتي حورٍ باسقتين

قطعة أرض صغيرة،

مرّت على محياها ضحكاتُ السماء،

ورسمت شقائقُ النعمان شفاهاً لمبسمها،

أما الطيّون،

فقد نثر فوقها رشّةً من الظلال المتحركة.

دودُ الأرض والرمّان،

حبّات الجوز المتساقطة وزيت الزيتون المندلق، فوق مسطاح التين

يفرشُ جماله على الأرض الممتدة في روحي،

وتسري لسواقيه روافدُ في جسدي،

كل ما بين شجرتي الحور،

المقلّمتين كثيراً، “بينما تدقّق النظر فيهما”

يشكّل مشهداً مهيباً، لجنّةٍ مهدورة

تتلاعب بها ريحُ حبات الطلع،

وتنفخُ في وجهها “أم عميمير” هواءً أصفر،

لتقنع زارعيها بالطمأنينة.

كلما نفخت ريحَها الصفراء،

تراءت قلعة مصياف برجاً ناتئاً على أكتاف الصخور

في صرير الريح عبر ثقوب الذاكرة.

لعلّ البحر النحاسي الممتد خلف الجبال،

الجبالِ البعيدة التي تغادرها الشمس للتو بين شجرتين

يُطلُّ على تلال وطني!

هناك، على عتبة أبواب الهوا، تقف “أم عميمير”

حارسةً أمينةً لصمتي وخوفي.

رشا عروس – باحثة سورية درست الهندسة والعمران والعمارة والتنمية في جامعات عدة.