في موضوعة الجنس والجنسانية والجندر، يمكن أن نقول بوضوح إن هناك رؤيتين أساسيتين ما زالتا تتصارعان، ويعود النقاش إليهما، كلّما فُتح النقاش حول هذه الموضوعات. التيار الأول يعتبر أن هويّتي الذكورة والأنوثة، أو هوية الرجل والمرأة، أساس جيني في الجسم البشري. إنها الرؤية التي تبرر التمييز على أساس الاختلاف البيولوجي- الجنسي، لذلك تسمى تمييزية جنسية أو تمييزاً مبنياً على أساس الجنس. التيار المقابل يدرك أن كل شيء متعلق بدور الثقافة، وليس بالعامل البيولوجي، مثل معاني الرجولة ومعاني الأنوثة، وطباعهما، وقدراتهما. هذه الرؤية تدرك أن للثقافة دوراً أكثر من البيولوجيا.

تبدو الصعوبة دائماً في إقناع التيار البيولوجي بقوة الثقافة وتأثيرها، وتفكيك آلياتها في تشكيل الهويات النمطية الجامدة. لذلك، فإن البحث في العوامل التي تشكل هذه الثقافة التمييزية في مرحلة الطفولة، يكتسب أهمية استثنائية، أولاً: لأنه يضيء على الممارسات والقيم التي يجب تغييرها، وثانياً: لأنه يبين للبالغين كيف تسللت الهويات النمطية الجنسية إلى أذهانهم وفكرهم وسلوكياتهم.

الصفات المفروضة على الجنين

كي يثبت لنا الطبيب النفسي سيرج هيفز دور الثقافة في فرض الصورة النمطية على البشر حتى قبل الولادة، عرض على مجموعة من البالغين فيديو يظهر جنيناً يبكي، وغير واضح الجنس، يتحرك بتشنج في الحاضنة. فحين يسأل الطبيب، مشاهدي الفيديو: “انظروا إلى هذا المولود، كيف هو؟” فتأتي أغلب الإجابات: “آه، إنه يبدو صبياً قوياً، نزقاً، عصبياً”، وحين يغير الطبيب من جنس الجنين في سؤاله، فيقول: “انظروا إلى هذه المولودة في الفيديو، كيف هي؟”، فإن الإجابات تأتي مختلفة على الفيديو ذاته: “آه إنها فتاة ضعيفة، مريضة أو متألمة”. بمجرد تغيير جنس الجنين في عبارة السؤال، يتغير رد فعل الناس المأخوذين كعيّنة ورأيهم. فالجنين المتشنج إن كان ذكراً فهو قوي، والجنين المتشنج نفسه وبالحركات نفسها، إذا كان أنثى فتكون مريضة ومنطوية.

وبالتالي، فإن الجنين قبل أن يولد، محكوم بما تراه الثقافة عن جنسه، فينما تلصق بالصبي صفات النزق، تُفرض على الأنثى صفات الألم والضعف. هكذا تثبت هذه التجربة أن السمات المرتبطة بالعضو الجنسي بين الذكورة والأنوثة مفروضة مسبقاً على الجميع، بسبب الثقافة.

في العالم العربي، وحالما يحدد جنس الجنين في رحم المرأة الحامل، تبدأ التحضيرات لشراء الملابس وتنظيم المكان له. عادات شراء الملابس للمواليد الجدد أيضاً تبنى على أساس الجنس. ففي حال كان الولد ذكراً يتم اختيار اللون الأزرق للملابس أو لون غرفة الطفل، أما في حال المولودة الأنثى فيفرض الزهري على الملابس وشراشف السرير. في لبنان، درجت الأسر التي استقبلت مولوداً جديداً وضع وردة صناعية على باب المنزل من الخارج، وهي حتماً باللون الأزرق في حال كان المولود ذكراً، وباللون الزهري للمولودة الأنثى. هكذا تفرض الهوية البصرية والذائقة والحساسية كاملةً في ما يتعلق بالذكورة والأنوثة قبل الولادة، من دون أن ننسى أن الملابس هي أول ما يكسو جسد الجنين المولود، وأن غرفة الطفل مصغر عن عالمه الكامل.

“لو أنني صبي”

من قيود ما قبل الولادة، إلى قيود الملبس والمكان، وقبل الانتقال إلى الفضاء العام، ومناهج التعليم، فإن الطفل يمر بمرحلة التعلم في إطار العائلة – الأسرة. فيلم “لو أنني صبي”، نورا المير علي، نموذج في توضيح دور التربية العائلية في تكريس التمييز. يروي حكاية الطفلة، سيدرا، التي ولدت وحيدة مع خمسة أخوة ذكور، ربما هذا السبب الذي أدى إلى أن تشكل طفلة بعمرها، درجة الوعي هذه بالتمييز بين الذكور والإناث. تعي سيدرا الفروق في تعامل العائلة، وفي طريقة التربية المطبقة عليها بالمقارنة مع أخوتها الذكور. تقول: “الصبي له حرية التنقل، حرية الخروج من المنزل، التدخين. آه لو أني أخي محمد”. تشارك سيدرا أخوتها الذكور التحلق حول التلفاز لمشاهدة أفلام العنف الأميركية، وهي تحلم أن تركب الموتور الخاص بها يوماً ما. يفاجأ مشاهد الفيلم بمقدار الوعي، والإشارات النقدية التي يمكن أن توجهها طفلة بعمر 12 سنة، إلى الثقافة والتمييز بين الذكر والأنثى، ومن هنا يأتي عنوان الفيلم، بأمنيتها أن تكون ذكراً.

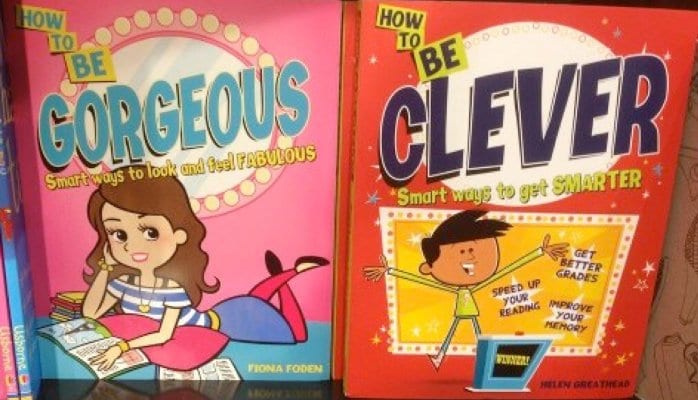

ألعاب محفزة للخيال وألعاب مفخخة بالطاعة

تُقسم أماكن بيع ألعاب الأطفال في أنحاء العالم إلى القسم الخاص بالصبيان، والآخر الخاص بألعاب الفتيات. يقول مدير أحد محلات بيع الأطفال فيليب روجييه: “بينما نجد ألعاب الصبيان مملوءة بالخيال والتخيل، بالفانتازيا كسوبرمان وباتمان، وكذلك بالطائرات والسيارات والمركبات المعقدة، تقتصر ألعاب البنات على مفهوم وحيد هو التقليد، تقليد دور الأم في المنزل، من مكنسة، عربة طفل، أو فرن غاز”. ما يحاول روجييه قوله هو أنه لا خيال في الألعاب المصنفة للإناث، وهي عبارة عن أدوات منزلية، والباربي في أفضل الأحوال هي مجرد أنثى، لا تتطلب خيالاً كما هي الحال مع سوبرمان وباتمان وغيرهما من الذكور بقوى خارقة وعوالم خيالية فانتازية تحفر الخيال. إن مقارنة بسيطة بين قسم الملابس التنكرية المخصص للصبيان وتلك المخصصة للبنات في محلات بيع ألعاب الأطفال تظهر مقدار التمييز الفادح: “في قسم الملابس التنكرية للصبيان، نعثر على هويات مختلفة مطروحة من أبطال خارقين إلى ملابس المهن كالبناء والإطفائي والطبيب والجندي، أما الهوية الوحيدة التي نعثر عليها في قسم الفتيات فهي هوية الأميرة، ورداء التنكر الوحيد هو فستان الأميرة”، ينطبق ما يقوله فيليب روجييه على محلات الأطفال في معظم أنحاء العالم.

قبل التطرق إلى النصوص فإن المواد البصرية تفرض أدواراً لأفراد العائلة بحتمية تلغي أي إمكان للتغيير والخيال

التعليم قناع الخلاص المزيف

إن عامل التعليم الذي يتوجب أن يكون الحل الفعال في عملية إلغاء التمييز، وتوسيع مدارك حرية الفرد، هي نفسه يظهر مفخخاً بالمعضلات الأعمق التي تكرس التمييز في الثقافة. فكم الدراسات النظرية التي تتناول التمييز الجندري في مناهج التعليم العربية تبين الحال الذي كانت تعانيه هذه المناهج، وحجم الإشكاليات المكتشفة في كل مرة يعاد فيها النظر إلى محتوى المواد التعليمية وما تتضمنه من تمييز جندري، وفرض هوية ثقافية على أساس العضو الجنسي. وعلى رغم الجهود المبذولة لتوعية القائمين على مناهج التعليم الرسمي أو الخاص على هذه الإشكاليات، فإن المختصة في مجال تصميم مناهج التعليم ماسا المفتي تؤكد أن التغيير المنشود ما زال بعيداً، وتكاد مناهجنا لم تقم بالخطوة العملية التي تمكننا من تجاوز هذه المشكلة.

الصور في كتب القراءة والكتابة

إن المناهج التعليمية التي يفترض أن تبني الثقافة، مصابة بالوباء نفسه. كتبت أديلا تورين عن الصور المرافقة للنصوص في دروس القراءة. “إن أغلب صور الصبيان في كتب القراءة تظهرهم خارج المنزل، في الحديقة، أو على الدراجة الهوائية، وبحال من الفاعلية الديناميكية، بينما إذا نظرنا إلى صور الفتيات في كتاب اللغة أو القراءة فتظهر صورهن وهن داخل المنزل، تحديداً خلف زجاج النافذة ينظرن في حالة تأمل، يحلمن بالخارج كعالم هن محجوبات عنه، تطبع ملامحهن نظرة ميلانكولية، فبينما الصبيان في الخارج في حالة ديناميكية، الفتيات في الداخل في حالة تأملية، هن بانتظار الفارس الذي سيغير مصيرهن”.

أما المختصة التربوية أديث هال فبينت أن كتب مناهج التعليم للقراءة والكتابة ما زالت مملوءة بالصور والرسومات التمييزية، بطريقة مضمرة وعصية على الاكتشاف: “مثلاً في درس اللغة حين نرغب بتعليم الطفل كلمتي “داخل” و”خارج”، فتأتي العبارة كالآتي: “بابا في الخارج، ماما في الداخل”، ترافق العباريتن صور تظهر الأب في حديقة المنزل يعمل على تشجذيب النباتات، بينما الأم بين جدران المنزل الأربعة تغسل الصحون، أو تنظر إلى الأب وهو يعمل”. وبينما غاية هذه الحصة هي تعليم مفردتين متعلقتين بالمكان، وباللغة فقط، فإننا نتلمس كيف تتسرب من خلالها مفاهيم تمييزية عدة، فتتسرب إلى وعي الطفل منظومة ثقافية كاملة، وقائمة بمتانة على تقسيم أدوار جندرية صارمة وكأنها بدهيات.

حتى في رسومات قصص الحيوانات، تختلف الشخصيات الذكورية عن الأنثوية. نرى أب أرنب وأم أرنبة، إن التقسيم الذي أقامته الثقافة الإنسانية بين نوعيها الذكر والأنثى، تطبقه أيضاً على عالم الحيوان، على رغم أن هذا غير دقيق علمياً فليس كل ذكور الكائنات الحية متشابهون في الصفات، ولا الإناث عند الحيوان متماثلون في المهمات والدور ولخواص. فقد أثبتت الدراسات البيولوجية وعلم الحيوان أن للإناث خصوصيات بين نوع وآخر وبين حيوان وآخر، إضافة إلى مفهوم الرجل والمرأة، وهما مفهومان إنسانيان، والبحث عنها في عالم الحيوان، ما هو إلا رغبة الإنسان في نسخ العالم على شاكلة قواعد الثقافة التي يعتقدها تحميه، أو تحمي استمرارية نوعه. إذاً نرى في كتب للأطفال عائلة من الأرانب، أو عائلة من الجرذان اللطفيفة، أو عائلات حيوانات أبطال ديزني، وعلى رغم أنها بهيئات مختلفة إلا أنها كلها تعيد الأدوار النمطية بين الأبوة، الأمومة، الذكورة والأنوثة.

إن ما كتب هنا عن مناهج التعليم في كيبك- كندا وفرنسا، ينطبق على العالم أجمع، وبالطبع تعاني منه الكتب التعليمية العربية كما العالمية. إذاً، وقبل التطرق إلى النصوص فإن المواد البصرية تفرض أدواراً لأفراد العائلة بحتمية تلغي أي إمكان للتغيير والخيال. الأب يتمتع بالتفوق على الأم. هو يقرأ الجريدة أو يشاهد التلفزيون، والأم تحضر أطباق الطعام، ترتب المائدة. فبينما يقوم الأب بفعل فكري، فإنه يرمق الأم باستعلاء وهي التي تقوم بالجهد العضلي الخاص بخدمة العائلة. هي مبتسمة بسعادة، تجلي الصحون. هي تخدم المجموعة، بينما هو يستمتع بالقوة الفكرية للقراءة أو متابعة الأخبار. هذا النوع من الصور يعتبر ركيزة أساسية من مناهج التعليم العربية.

المهن المحرمة

تنقلنا د. ديونيا إلياس إلى كتاب اللغة في المدارس الفرنسية، إلى الأقسام الخاصة بتعليم التلاميذ أسماء المهن: “المعماري، المهندس، الطبيب، المخترع، المحافظ، الرئيس، كلها مهن مرسومة مع هيئات ذكورية. بينما مهن من قبيل الممرضة، النادلة، المعلمة على أحسن الأحوال، بهيئات أنثوية”. هذا ما يفسر لاحقاً تسيد الرجال في قطاعات مهنية محددة، بينما تحظى قطاعات أخرى أقل أهمية حضوراً نسائياً أكثر.

كما أن كلاً من اللغتين الفرنسية والعربية تميز في تأنيث المهن. مثل: المحافظ، الرئيس، النائب، الدكتور، التي تستعمل بصيغتها الذكورية في معظم الأحيان للدلالة على شاغل المهنة أو المنصب سواء كان رجلاً أو امرأة. يظهر ذلك جلياً في الرتب والمناصب العسكرية يقال، ضابط، عقيد، عميد، لواء، حتى لو كانت صاحبة الرتبة امرأة، فهي مهن مقدرة في الثقافة ولا يمكن تخيل تأنيثها!

هذا التنميط لأدوار المهن بين الذكورة والأنوثة منذ الطفولة، والذي يعبر إلى ذهن الأجيال عبر كتب مناهج التعليم نفسها، ينتج لدينا تقسيم قطاعات مهنية قاسياً، بين مهن وقطاعات تركن إليها النساء: الممرضة، الخادمة، النادلة، ويستبعدن بالتالي من المهن والقطاعات المخصصة للرجال. وقد نتج عن هذا النوع من الثقافة إقصاء المرأة عن المناصب الإدراية، وأماكن اتخاذ القرار في كلا المجالين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي لن نفصله، لتركيز هذه المادة على المؤثرات الثقافية التمييزية على الطفولة.

تحليل د. إيرينا إلياس عن تقديم المهن للتلاميذ وللتلميذات في المنهاج التربوي يكشف لنا كيف يتشرب الطفل أو التلميذ وهو يتعلم النطق والقراءة نظاماً سياسياً واقتصادياً صارماً، قائماً على التمييز على أساس الجنس، يستقبلها التلميذ في الطفولة كبدهية، ويطبقها في مستقبل سلوكه كقانون حتمي، غير قابل للنقد. بينت الإحصائيات أخيراً أن 60 إلى 80 في المئة من الشعب الأميركي يرفضون أن تتقلد امرأة منصب رئاسة البلاد، ما يعني أنها مهنة محفوظة للرجال في الخيال الجمعي.

حوار عفوي طفولي

أخيراً، في فيلمه “السيطرة الذكورية”، يصور المخرج باتريك جان بالكاميرا حديثاً عفوياً بين ثلاثة أطفال يلعبون بالدمى ويتحدثون معاً. هذا الحوار العفوي بين هؤلاء الأطفال الثلاثة يحمل ما هو غاية في الأهمية:

تسأل الطفلة (ماتيلد): هل أحد ما قرر أن الفتيات يقمن بالغسيل أم أنه القانون؟

الطفل 1 (إلياس): اعتقد، ربما، أنه قرار متخذ، وليس قانوناً.

الطفل 2 (نينو): أنا اعتقد أنه في الزمان كان الصبيان أكثر ذكاء من البنات.

الطفلة (ماتيلد): صحيح، أنا أعرف، أنا الرجل يربح المال، والمرأة تهتم بترتيب المنزل.

هذا الحوار الثلاثي يثبت أن فكر الأطفال يحاول التأقلم، وإيجاد المبررات والأسباب التي جعلت التمييز الجنسي موجوداً في الثقافة. يحاول العقل الطفولي تبرير التمييز بين دور الأب ودور الأم وتفسيره، والعقل الطفولي مجبر أو بحاجة للعثور على إجابات أو تفسيرات، إلى حد أن يبتكرها ليقنع نفسه، أو يسكت تساؤله النبيه. تبدأ الرغبة في الفهم مع سؤال ماتيلد “أهو قرار أم قانون؟”، وتنتهي حين يبرر نينو أن الرجال أكثر ذكاء من النساء، وبهذا يقدم تفسيراً لذهنه على الأقل. وفي النهاية، ترضى ماتيلد بالواقع، وتكرر أن أباها يجلب المال وأمها تنظم المنزل، ليموت فضول الشك والتساؤل بداخلها أمام الواقع الممارس يومياً، إنها تضطر إلى تثبت معرفتها بتقسيم الأدوار بقبول هذا التقسيم، وتموت أسئلة طفولية بإمكانها أن تغير ثقافة العالم.