- (تعليقٌ على النقاش الدائر على صفحات جريدة الشروق المصرية)

عبر الأسابيع الماضية دار نقاشٌ على صفحات جريدة “الشروق” المصرية عن البحثِ عن زعامةٍ جديدة للعالم العربي، ومن ثم نفخ الروح في ما بدا ميتاً منذ زمن: العروبة السياسية.

لكن لِمَ الحديث عن العروبة الآن، ناهيك عن زعامتها؟

أليس ما عرفنا وجرّعنا مراراً مرارات الانكسارات جديرٌ بمقبرةٍ عليها أقفالٌ مؤصدة؟ اللهم إلا استثناءات يجهد المرء ليتذكرها؛ “العروبة” التي عرفنا حتى الآن قرينة الخيبة. مثلاً لا حصراً، يدور هذا النقاش والإسرائيليون “يتشاورون” علنا في الضم النهائي لمزيدٍ من الأرض المغتصبة وما من صوت عربيٍ عالٍ ضدهم سوى من المملكة الأردنية، بينما، كما أشار أحد المشاركين في الحوار، لم تخرج تظاهرةٌ واحدة تندد بما يهدد ما تبقى من فلسطين في أي بلدٍ عربي، بل تُهرول دولٌ عربية، من الخليج تحديداً الذي تحدث أحد المشاركين عن ساعة قيادته التي دقت، إلى فتح أفاق التعاون مع إسرائيل.

في الوقت نفسه تتمتع إيران “الجمهورية الإسلامية” بنفوذٍ قوي في العراق ولبنان واليمن يلامس أحياناً السيطرة الكاملة وتأثيرٍ ووجود عسكري في سوريا لا يستهان به، بينما أصبحت تركيا طرفاً رئيسياً في المشهد السوري وها هي تمد نفوذها على الساحة الليبية المشتعلة. ألم تلعب العروبة التي عرفنا عبر قرنٍ ونصف القرن، دوراً أساساً في إيصالنا ها هنا؟ أم أن هناك عروبةً جديدة يمكننا استيلادها؟

السلطوية الحاكمة في أكثر من بلد عربي، تلك التي لا تتحمل مظاهرةً لا لفلسطين ولا لغير فلسطين، أسس لها “زعماء” العروبة الأشاوس. “الجيل المؤسس” هذا كان قوامه درجات متفاوتة من الشعبوية، في زمنٍ كانت تمكن فيه السيطرة على الإعلام وكان الوضع الاقتصادي أقل صعوبة وبدا فيه أن نماذج جمعت صورة النمو الاقتصادي بالسلطوية (“الكتلة الشرقية” السابقة) ناجحة، ومن ثم كانت قدرات العمل السياسي أوسع (تلك التي يحتاجها أي حاكم شاء أم أبى، ديموقراطياً كان أم سلطوياً)، هؤلاء ورّثوا سُلطويتهم، بكل ما جلبته، لخلفٍ مساحة المناورة السياسية أمامه أضيق ويملك قدرات سياسية أقل (أنى لهذه بالنمو والعمل السياسي مقيد؟).

ومن بقي منذ زمن الستينات (السحيق بمقاييس اليوم) قابل النهاية بنفسه، كما رأينا في القذافي الذي يحكى أن “الزعيم الخالد” جمال عبد الناصر قال له يوماً “أرى فيك شبابي”. ألم تكن “العروبة” ركناً أساساً لبناء الطغيان الذي أدى بنا إلى السيولة السياسية وعدم الاستقرار المخيف الذي نعيش اليوم؟

ولدت العروبة كمشروعٍ سياسي في كنف الإمبراطورية العثمانية المتهاوية وتزامن صعودها مع صراع رعايا ما تبقى من السلطنة، من عربٍ وغير عرب، لتكوين بنية ديموقراطية ودستورية، ثم ما كان من تاريخٍ معروف من سلطوية عبد الحميد الثاني وعدائه للبرلمان والدستور، ثم الانقلاب الذي أطاح به (1908). لكن العروبة السياسية انتهت قريناً للدكتاتورية والقمع، وقبل ذلك ومعه، عانت الهزيمة تلو الأخرى. بعد انكسارات “الثورة العربية الكبرى”، بما في ذلك الاندحار أمام الفرنسيين في سوريا، وبعد حكمٍ هاشمي قصير في العراق انتهى بانقلابٍ دموي استلهم ما حصل في مصر عام 1952، تلته انقلابات واغتيالات أخرى، وبعد قلاقل مماثلة في سوريا مرت بمشروع وحدة فاشلة مع مصر-عبد الناصر، رأينا “البعثين” العراقي والسوري اللذين خاضا في بحار دمٍ ثمنها الباهظ باق معنا لعقودٍ مقبلة.

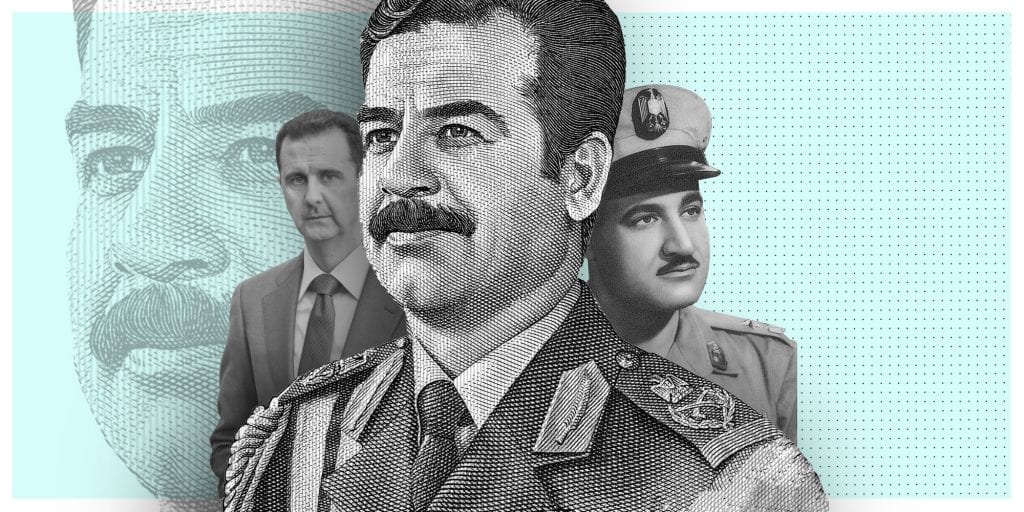

“حارس البوابة الشرقية”، البعثي صدام حسين، مع قمعه البشع، جر العراق إلى حروبٍ كارثية محصلتها ما نعرف ونرى (ثانيهما كان غزو الكويت بعدما “استدرج” إليه بحسب أحد المشاركين في النقاش، كم هم سذج طغاتنا المساكين هؤلاء!).

الضابط المحترف حافظ الأسد لم تعرف له انتصارات مؤزرة لكن قمعه ومجازره، ناهيك عن إرثه، لا تعوزها إشارة. في مصر، حيث جاءت العروبة متأخرة عن جيرانها، دخل “الزعيم الخالد” عبد الناصر، وهو العسكري، ثلاث حروب خسرها جميعاً، على رغم ذلك يبقى بيننا، كما يرينا هذا النقاش وغيره، من يرى في زعامته الشعبوية (قبل أن تكون شعبية) عصراً مجيداً.

جردة حساب عبد الناصر ونموذجه “الملهم”، حسابهما الختامي، اختصرته كلماته هو عن كارثة يونيو 1967: “أنا أتحمل المسؤولية كاملةً”. لو كان عبد الناصر حوسب على حرب 1956 لما وصلنا إلى حرب اليمن (1956 عسكرياً، كانت هزيمةً كاملة أنقذ مصر منها ضغط الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق ضد الدول الغازية، أما إسرائيل فنالت من هذه الحرب حق الملاحة في خليج العقبة)، ولو كان قد حوسب على حرب اليمن (حيث قاتل عربٌ عرباً) لما وصلنا إلى كبرى الكوارث في يونيو 1967.

أستغربُ أن يناقش أي شخص إرث العروبة من دون أن يدرس كيف أدار بلادنا من حكموا باسمها، أو ما هو أسوأ: مواصلة التبرير وإيجاد الأعذار أو تهوين الأخطاء الكارثية.

لكن “زعامة” مصر السابقة ودورها “الريادي” أتيا قبل عبد الناصر. قبل النفط لم تكن مصر فقط أغنى الدول العربية (أو للدقة أقلها فقراً)، بل، وهذا أهم، صاحبة تجربةٍ تحديثية رائدة عمرها قرن ونصف القرن، انتهت إلى تجربةٍ ليبرالية- ديموقراطية، تعثرت كثيراً، لكنها على علاتها قدمت درجة من مؤسساتية الدولة ومساحةً من الانفتاح والحرية قل نظيرها في منطقتنا.

بالإرث هذا كان لعبد الناصر أن يخلق وسائل إعلام تُسمع العربَ كلهم وأن يستخدم وزن البلاد الثقافي عموماً. لكن عداء عبد الناصر للديموقراطية، وهو الآتي، كما زملاء وتلاميذ له في العروبة السياسية، إلى سُدة الحكم عبر انقلابٍ عسكري (كان اسمه أولاً “الحركة المباركة” ثم اصبح “ثورة يوليو”)، إضافة إلى أنه انتهى إلى خلق بيئة، الحرية الفكرية فيها تتراوح بين المحدود والمعدوم، ومن ثم حجّم وزن مصر الثقافي (لا العكس كما يدعي محازبوه)، بنى (أي عبد الناصر) حُكماً لا يسائل وثقافةً سياسية، في مصر والمنطقة كلها، يبقى فيها كثيرون ممن يحلمون بـ”مستبدٍ عادل” من دون أن يروا تناقض المصطلح. هذا تراث من حكموا باسم العروبة.

إذا قبلنا أن تغييب الديموقراطية والتعددية والمساءلة سبب أساس في ما آلت إليه أمورنا من تردٍ، فسبيل الخروج حُكماً عكس ما سلف، من ثم الحاجة لسياقٍ لا تكون العروبة فيه سوى أحد الخيارات، لا قداسة مطلقة لا له ولأي معتقدٍ سياسي آخر، اللهم إلا حرية الاختيار والتعددية، وهذا بدوره طريقه الوحيد هو تقديس حريات الأفراد وحقهم في اختيار معتقداتهم وأيضاً هوياتهم. على النقيض مما تربينا عليه من شعبويات تعود جذورها إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، الحرية قد تكون سبيلاً للوحدة. بيننا أكثر كثيراً مما يجمع دول الاتحاد الأوروبي، بل ليس بيننا ما عرفت أوروبا من تاريخ دموي كانت آخر فصوله الحرب العالمية الثانية. لكن سلاسل من الاستفتاءات شكلت هذا الكيان، كل منها اقتضى تسويقاً لخياراتٍ مبنيةٍ على حرية الدخول والخروج، بل ومعايير مشتركة للحريات وحكم القانون والحفاظ على البيئة. أبعد من ذلك، في أوروبا أيضاً، وداخل حدود دولها، يحكم اسكتلندا حزب هدفه المعلن الخروج من المملكة المتحدة، وكاد ينال مرامه في استفتاء أجري منذ بضع سنوات لولا فارق ضئيل، واليوم يتحدث علانية عن تكرار المحاولة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي عارضه أغلب الاسكتلنديين.

بنى (أي عبد الناصر) حُكماً لا يسائل وثقافةً سياسية، في مصر والمنطقة كلها، يبقى فيها كثيرون ممن يحلمون بـ”مستبدٍ عادل” من دون أن يروا تناقض المصطلح. هذا تراث من حكموا باسم العروبة.

في بلجيكا حركة تهدف إلى استقلال إقليم الفلاندرز الناطق بالـ”الفلمنكية” (القريبة جداً من الهولندية)، وهي قانونية معترف بها. وحتى في إسبانيا حيث شهدنا خلافات ضروس حول استقلال كاتالونيا والاستفتاء عليه، وأدى ذلك إلى سجن سياسيين من دعاة الاستقلال على خلفية مخالفات إجرائية، عاد الداعون إلى الاستقلال للسيطرة على برلمان الإقليم. تُرى، أوحدة سلمية بالإقناع مع احتمال الفيدرالية أو الكونفديرالية أو حتى الانفصال أفضل؟ أم بحار دم باسم الوحدة والعروبة؟ أليس الفرض بالشدة والقهر هو ما أوصل كياناتٍ حديثةٍ هشة (تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى) كسوريا والعراق إلى حيث هي الآن؟ أما تحالفات الحكام- الأفراد في منطقتنا، لا الشعوب، فأين نجحت؟ حتى مجلس التعاون الخليجي الذي كان نموذجاً مفضلاً لنجاح التعاون الإقليمي يبدو اليوم جزءاً من التاريخ.

قبل السياسة والقومية، العروبة ظاهرة ثقافية قوامها، لا العرق ولا الأصل القبلي، بل اللغة العربية، وهذه تعاني الأمرّين في بلاد تحكمها أنظمة إما التعليم والثقافة عموما لم يكونا يوماً من أولوياتها، أو إن أنفقت ما تستطيع لا تفعل ما يكفي لوقف تهميش لغة الضاد وتدهور المعرفة بها. أنى لنا أي حديثٍ عن العروبة، بأي صيغةٍ عرفناها، ونحن نواصل ذبح العربية بأنظمة تعليمٍ متردية وسياقات ثقافية الحرية فيها ما بين المحدود والغائب عادةً، ومن ثم الإبداع فيها مخنوق؟

وإن كان الابداع ومن ثم الإثراء الثقافي يتطلبان حرياتٍ كتلك التي قمعتها وعادتها الأنظمة العروبية عادةً، فلا بد من مساحةٍ للعمل لتوسيع تلك الحريات (إن وُجد بعضها)، وهذه مكانها الطبيعي الكيانات السياسية القائمة، محورها حريات الأفراد ونقيضها قمع الفرد ومجتمعه تحت مسمى وحدات مزعومة لم يعرفها التاريخ اللهم إلا وهماً معاصراً أو مشروعاً فاشلاً. هل تتذكرون عودة “غصن” الكويت إلى “فرع” العراق عام 1990 وما استجلب من خراب؟ أو “شعب واحد في بلدين” التي استخدمها آل الأسد عن لبنان وسوريا؟ لِمَ يوجد كيان اسمه “الجيش العربي السوري”؟ ما العيب أن تكون سورياً أو عراقياً أو غير ذلك؟ وأنى لكيانٍ حديث هش كسوريا بالاستقرار إن كان الافتراض المؤسس أن وجوده جرم في حق الوحدة المزعومة؟ ألم يئنُ أوان دفن أساطير من قبيل “تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ”؟

لم يتفق المسلمون، عرباً وغير عرب، على خليفة واحد منذ زمن عمر بن الخطاب، ولم تقم لهم دولة واحدة مستقرة منذ ساعتها، فمتى نرتاح من الانتقائي الموهوم من التاريخ؟

لكن الانتقائي الموهوم هذا موجود وأثره بعيد. من طريف تراث العروبة علاقتها الملتبسة بـ”غريمها”: الإسلام السياسي السني. “الثورة العربية الكبرى” رمت إلى إحلال خلافةٍ عربية محل آل عثمان، علماً أن هؤلاء لم يستخدموا الخلافة إلا استثناء ثم بصورة أكبر قبيل السقوط في وجه القوى الغربية. “نسخة” التاريخ العروبية هي نفسها ما أصبح اليوم النسخة السنية “الرسمية” للتاريخ، قراءة منتقاة “معقمة” تتجاهل الكم الهائل من الاضطرابات والحروب التي عرفها الإسلام المبكر والتي أنتجت فرقه الثلاث الكبرى (سنة، شيعة، خوارج)، اللهم إلا برد أسبابها، حين تذكر، لـ”أغيارٍ” من غير العرب والمسلمين. ليس غريباً إذاً أن ينتهي المسيحي المؤسس للبعث ميشيل عفلق مسلماً (بحسب الروايات العراقية عند وفاته)، اسمه “أحمد ميشيل عفلق” (الذي يبقى من يستلهم لغته (أي عفلق) حيث أدان أحد من شاركوا في النقاش على صفحات جريدة الشروق “الشعوبية الكردية”)، وليس غريباً أيضاً غرام أتباع للإسلام السياسي بصدام حسين. أين تقف الأقليات، مسلمةٍ وغير مسلمة، من مشروع كهذا؟ وهل البنية الفكرية لمشاريع العروبة وما أنتجته من سلطوياتٍ وقمع يسمح بمساءلة هذه القراءات الساذجة للتاريخ؟ والتي يجد البعثي كما الداعشي فيها أساساً لمنهجه؟

وإن سلمنا أن أساس ما عانيناه لعقود وما وصلنا إليه نتاج ثقافة سياسية سلطوية، ألا يستتبع ذلك فهماً مختلفاً للقضية الفلسطينية؟ على عظم مأساتها، لم تظُلم فلسطين فقط باحتلالها وتشريد أهلها، بل وباستخدامها عذراً حاضراً دوماً للقمع وكل ما يجلبه. “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” بينما خسارة المعارك هي العادة، وإن وفقنا الله وغابت الهزيمة حل محلها تضخيم الانتصارات إن لم يكن اختلاقها اختلاقاً. قبل أن تكون عربيةً أو إسلامية، فلسطين همٌّ إنساني عادل محوره شعب هو فلسطيني قبل أي أية هوية أخرى. ليست صدفة أن الاسم الإسرائيلي الرسمي لمواطنيها الفلسطينين هو “العرب”، كأن هذا البلد الذي احتلوه لم يوجد يوماً وكأن وطن أهله المشردين هو مع “العرب” حيثما كانوا.

كون القضية خاسرة حتى الآن (كما أشار أحد من كتبوا ممن دعا إلى زعامة الخليج) لا ينفي مظلومية الفلسطيني، إنما يسأل عنه من دخل حروباً خاسرة ومن يصر على أن سبيل المقاومة الوحيد هو صراع عسكري أمام عدو يملك تفوقاً كاسحاً وكذلك من قيد أو قمع حراكاً شعبياً من أجل فلسطين. أليس من الأفضل تفعيل كل وسيلة ممكنة للمقاومة السلمية؟ أم سنبقى في كنف القمع والهزيمة أبد الدهر؟ إن كانت القضية إنسانية- شعبية قبل أن تصبح حكومية، والعدو متفوقٌ عسكرياً، فلِمَ لا تترك للمجتمع المدني؟ لِمَ لا يصبح الغضب في الشارع من أجل فلسطين سلاحاً للتفاوض كما المقاطعة الاقتصادية التي أميتت؟ لكن من مصلحة القامع أن يقنعك، لا فقط بالتهديد الداهم والعدو الحاضر، لكن بأنه ما من سبيل لمواجهة هذا الخطر إلا بالاصطفاف وراء القائد، من ثم “من تحزّب خان” كما قيل في مصر عبد الناصر. تكلفة هذا المنطق الباهظة دفعناها جميعاً، لكن ما من أحد خسر ويواصل الخسارة بقدر الفلسطينيين أنفسهم.

“جلد الذات” لا يكفي هنا، بل المطلوب سلخها سلخاً بحثاً عن جوهرٍ جديد. اقتران العروبة بالتعددية وحرية الخيارات لا يتطلب أقل من عروبة جديدة كلياً، وفي سياق يناقض ما عهدناه. إذا قبلنا الحاجة لحرياتنا قبل كل شيء، ولمجتمعٍ مدني قوي يقوم قبل غيره بقضية فلسطين، وإلى نظرةٍ جديدةٍ لتاريخنا وإلى تعددية تشمل حرية الهوية وعروبة ثقافية لا قداسة لها، ومن ثم حكماً، لا قمع باسمها، ألا يعني ذلك نقض كل ما فات وبناء ثقافة سياسية جديدة؟ أم نلزم بإصرار تعريف “أينشتاين” للغباء: تكرار التجربة بالعناصر ذاتها وتوقع نتائج مختلفة؟