- |في هذه الحلقة من سلسلة تروي حقبات من تاريخ اليسار السوري يسترجع الكاتب وائل السوّاح الصراعات الداخلية في رابطة العمل قبيل المؤتمر الأول في آب 1981 بينما كان العالم يتغيّر من حولها.

عموماً، كنا في تلك الأيام، مستغرقين بأفكارنا وهمومنا، إذ كنا نغفل في أحيان كثيرة عمّا يحصل حولنا في العالم. كان عام 1979 عاماً مفصلياً في تاريخ المنطقة، ففيه وصل آية الله الخميني إلى طهران وأطاح بحكم الشاه وطرد رئيس الوزراء شهبور بختيار، ولاحقه إلى باريس حيث قتله، والتفت إلى زملائه الذين رفعوه إلى السلطة فتخلص منهم بالقتل أو الحبس أو التهجير، وفرض الحجاب على النساء ومنع الموسيقى والكحول، وبدأ يفكر في تصدير الثورة.

في العام ذاته، أعدم الجنرال الباكستاني الأصولي ضياء الحق الذي اغتصب السلطة الرئيسَ الباكستاني المنتخب ذو الفقار على بوتو ضارباً بعرض الحائط بمناشدة عدد هائل من زعماء العالم الإبقاء على حياته. ثم بدأ بعد ذلك بأسلمة الحياة في باكستان، وعلى خطى الخميني منع الموسيقى والفنون وحرّم الكحول وفرض الحجاب. وحصل مباشرة على مباركة العاهل السعودي الملك خالد والرئيس الأميركي المنتخب رونالد ريغان، ودفع الثلاثة بالجنود والأموال إلى أفغانستان فخلقوا بذلك حركة طالبان وساعدوا على تأسيس القاعدة. وبدأ ضياء الحق أول حرب سنية- شيعية في القرن العشرين، حين أطلق دكتاتور الباكستان يد المتطرفين السنّة للعيث فساداً في القرى الشيعية، وسمح لهم بارتكاب أول مجزرة طائفية في التاريخ منذ 1801، عندما شنّ الوهابيون حملتهم سيئة الصيت على كربلاء.

28 قتيلاً و17 جريحاً

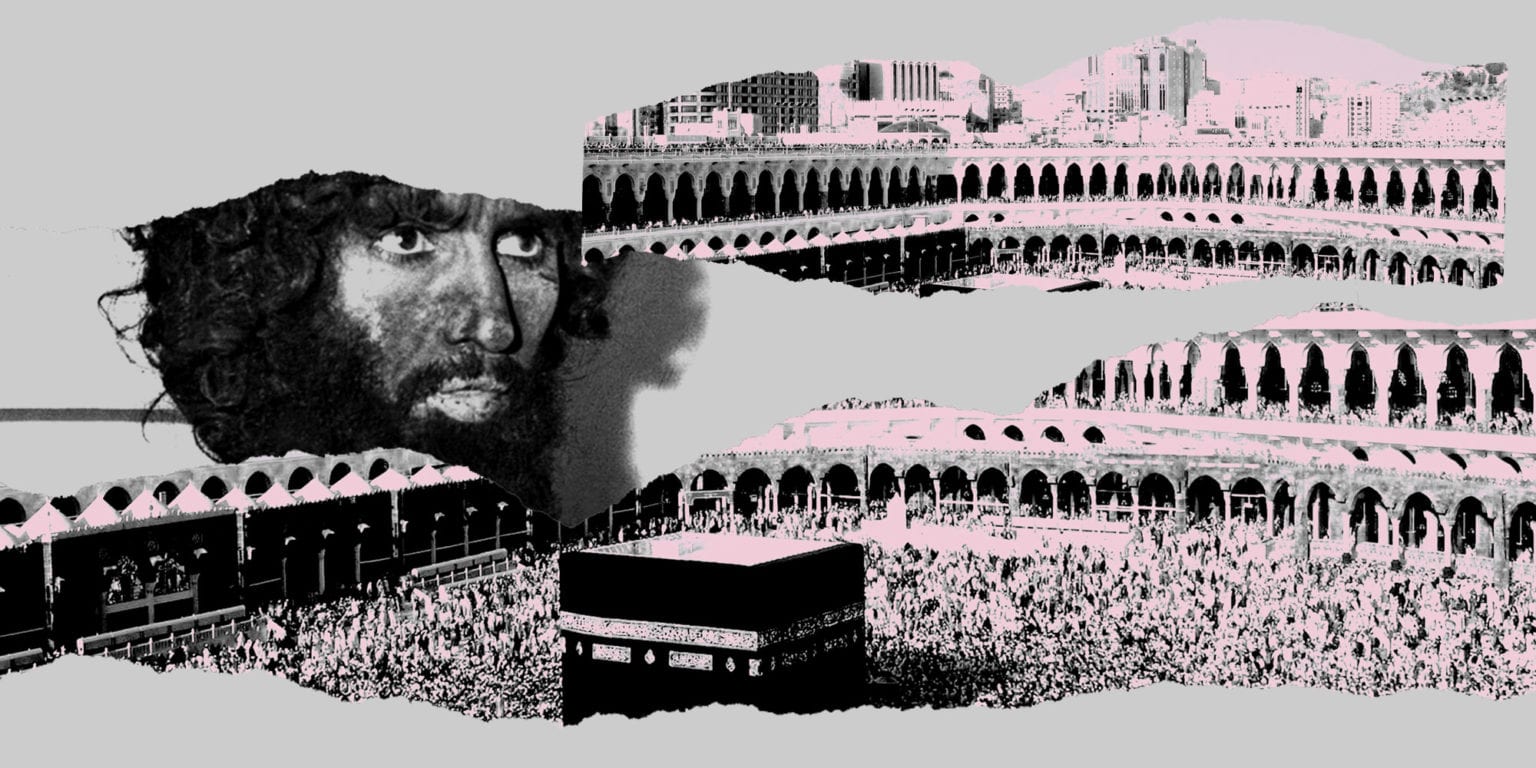

في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، تجمّع حوالى 50 ألف مسلم من أرجاء العالم لصلاة الفجر في ساحة الكعبة بالمسجد الحرام. وكان من بينهم 200 رجل يقودهم داعية أربعيني يُدعى جهيمان العتيبي. أعلن جهيمان ظهور المهدي المنتظر الذي سيحكم الأرض بالعدل بعدما ملأها الظلم والقمع، واحتل المسجد، وصار ينشر أفكاره بين المعتمرين والمصلّين، متّهماً آل سعود بالفساد والإفساد وممالأة الغرب وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. احتاج آل سعود إلى أسبوعين قبل أن يعدّوا العدّة لتحرير المسجد والرهائن، مستعينين – إذا صدّقنا الرواية غير الرسمية – بوحدات خاصّة فرنسية أشرفت على الهجوم، الذي انتهى بـ28 قتيلاً و17 جريحاً، وإعدام أعضاء المجموعة جميعاً. وجدت الحكومة السعودية نفسها محرجة ومكبلة في مواجهة العملية، وبدت مصابة بالشلل. وقال محللون إنها تعاملت مع حادثة الحرم على أنها محاولة انقلابية تستهدف الإطاحة بالنظام السعودي بأسره، ما خلق جواً عاماً من الريبة في أنحاء المملكة. وكان لا بد قبل الشروع في أي عمل عسكري من استصدار فتوى تبيح التدخل بالقوة وإدخال الأسلحة إلى داخل الحرم المكي لإنهاء الحصار، وتمكنت السلطات، بحسب بعض المصادر، من الحصول “على أصوات 32 من كبار العلماء لاستخدام القوة ضد حركة جهيمان”.

ستغيّر حادثة الحرم وجه السعودية لعقود، فلتبرير الهجوم احتاجت الحكومة السعودية إلى عقد صفقة مع رجال الدين السعودي، الذين وجدوا الفرصة المناسبة لتعزيز سلطتهم الدينية ووجهة نظرهم الأحادية. لقد سمح رجال الدين للسياسيين باستخدام القوّة في المسجد الحرام، وبالمقابل أفلت السياسيون يدهم في شؤون الدين والحياة والمجتمع والتعليم والثقافة. وعلى الرغم من أن آل سعود ردّوا لى التمرّد بحزم، إلا أنهم انتهوا بتبني أفكار جهيمان الأكثر انغلاقا وتعصّبا، وباتت الشخصيات الدينية السعودية تحتلّ مواقع اجتماعية وثقافية متقدّمة، فأُغلقت دور السينما والمسارح القليلة التي كانت موجودة في المملكة، وتمّ تضييق الخناق على المرأة والرياضة والفنون. وتعززت في السنوات التالية قبضة السلطات الدينية، بما في ذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تولّت مهام الشرطي والداعية والفقيه والقاضي في وقت واحد. لقد قضى آل سعود على جهيمان ولكن جهيمان انتصر عليهم فكريا.

قبل ذاك بأشهر، جمع نقيب سوري في مدرسة المدفعية في حلب اسمه إبراهيم اليوسف نحو 300 طالب ضابط، ثمّ فرزهم وفق انتمائهم الطائفي، واضعاً الطلاب العلويين في زاوية القاعة، ثم بدأ وجماعته يطلقون الرصاص عليهم كالمطر. سنعرف لاحقاً أن من قام بهذه المجزرة المقيتة هم جماعة الطليعة المقاتلة المنشقّة عن الإخوان المسلمين، التي كان أسسها المقاتل الإسلامي المتشدّد مروان حديد. قبل 15 سنة كان مروان قاد استعصاءً في مدينتي حماة وحمص، قضت عليه حكومة البعث الوليدة آنذاك بعنف غير مبرّر. وكان خلاف قد برز داخل جماعة الإخوان في حماة بين نهج الإخوان المسلمين بطابعه الصوفي التقليدي المتداخل بالحركية الدَّعوية وبين مروان حديد الذي كان ينادي بالعمل المسلّح لإسقاط حكومة البعث. في النهاية، انفصل حديد عن التنظيم، وأسّس جماعة ذات توجّه جهادي صارخ، ستطلق على نفسها لاحقا اسم “الطليعة المقاتلة”. اعتقل حديد في دمشق في عام 1975 ومات في سجنه في العام الذي تلاه.

قصة ابراهيم اليوسف

ولد إبراهيم اليوسف عام 1950 في ريف حلب، ونشأ في أسرة فقيرة، لأب كان يعمل في بقالية وأمّ لا تحسن القراءة والكتابة. ويبدو أن هزيمة 1967 التي نقلت كثيرا منا إلى الفكر اليساري عموما قادت إبراهيم لتبني فكر إسلامي جهادي، فأغرم بسيد قطب. وحين لم يستطع الالتحاق بالجامعة، التحق بالكلية الحربية، وبعد تخرجه شارك في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 وانتسب ككل الضباط إلى حزب البعث، ولكنه كان دائماً يحلم بشيء آخر. في حلب، التقى زميلاً قديماً له في المدرسة، أصبح لاحقاً زعيم جماعة الطليعة المقاتلة. عرض عدنان عقلة على إبراهيم الانضمام لمجموعة مروان حديد، ووافق إبراهيم مطلع 1977. وفي حزيران/ يونيو 1979، كانت العملية قد نضجت في خيالهم، ونفذها بكلّ وحشية، من دون أن يدرك أنه سوف يغيّر وجه سوريا إلى الأبد.

هذه الأحداث كانت تمرّ قربنا، تحاذينا، وننظر إليها كأنها لا تعنينا، ودون أن نوليها ما يستحقّ من الاهتمام. والحقيقة أن مشاغلنا كانت في مكان آخر. في تلك السنة كان شباب الرابطة يطوّرون مواقفهم الأيديولوجية في اتجاهين مختلفين. أحدهما كان يقترب شيئاً فشيئاً من الموقف الرسمي للقيادة السوفياتية، بينما كان الآخر يسير في الاتجاه المعاكس لها. الاتجاه الأول كان يؤسّس على مفهوم لوحة الصراع الطبقي العالمية، ويعتقد أن الحركة الشيوعية العالمية لا يمكن أن تحقّق انتصارات حقيقية إذا هي وقفت في مواجهة موسكو. التيار الآخر، كان يتبنى أي موقف يخالف التوجه السوفياتي، ولئن كان التيار التروتسكي هو الأقوى فيه، فإن نزعات أخرى يسارية كانت ترفد هذا التيار.

كان في واجهة التيار الأول الرجل الذي لا يعرف المهادنة والمراوغة. قبل رأس سنة 1980 بأيام، احتلّ نحو 700 جندي سوفياتي كانوا يرتدون ملابس الجيش الأفغاني المباني الحكومية والعسكرية والإعلامية الرئيسية في كابول، بما في ذلك هدفهم الأساسي – قصر الشعب الرئاسي، مقرّ إقامة الرئيس حفيظ الله أمين. وخلال ثلاث ساعات، استولت القوّات السوفييتية على القصر ووسائل الإعلام والوحدات العسكرية، وقتلت حفيظ الله أمين، وتمّ تعيين دمية موسكو، بابراك كارمال، في سدّة الحكم في كابول. وليلة رأس السنة، كنا نحتفل باستقبال عام 1980 مع مجموعة من الأصدقاء والرفاق، وقبيل دقائق من منتصف الليل، وقف أصلان عبد الكريم في منتصف الغرفة ورفع كأسه عاليا، وهتف:

“نخب الرفيق بابراك كارمال: نخب الرفاق السوفيات”.

كنت أرى في أي شيء يقوله أصلان سحراً وجمالاً ومنطقاً متماسكاً. كان للرجل قدرة هائلة على وضع الأفكار في كلمات، يحكي بثقة ويستشهد بحوادث من التاريخ أكثر من استشهاده بنصوص من الكتب. وأعترف أن تأثيره علي كان كبيراً. ولكن سؤالاً كان يفور في صدري بعنف: أين نذهب إذن بكل أدبياتنا في نقد الاتحاد السوفياتي؟ كان أحد عوامل مشروعيتنا كفصيل شيوعي هو اختلافنا مع الحزب الشيوعي السوري بقيادة خالد بكداش في موقفه التبعي المهين من القيادة السوفياتية. وكذلك كنا نختلف مع فصيل المكتب السياسي بقيادة رياض الترك، الذي كان يأخذ موقفاً عدائياً من “الرفاق السوفيات”. موقفنا نحن كان “النقد بدون عداء والتأييد بدون تبعية”. ولئن كان نقدنا بدون عداء، فقد كان أيضاً بدون مهادنة. وقد رفض السوفيات الحديث إلينا، ولم يكن ذلك يزعجنا كثيراً، بل لعله كان يعطينا بعض الرضا عن الذات. وكنا نشعر بالفخر ونعلن ذلك في أدبياتنا: في حين سعى البعض لكسب الشرعية من السوفيات، فإن شرعيتنا نحن “هي شرعية مختلفة تماماً. هي تلك المنبثقة من قوّة المنظّمة على أرضها وبين جماهير شعبها وفي قلب طبقتها العاملة”. هذا الشعور بالفخر والاستقلالية بدأ يخفت تدريجاً لصالح رؤية عملية واقعية، ترى أن العلاقة مع “الرفاق السوفيات” ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. ومع زيادة خطر الإخوان المسلمين في العام التالي، ومع إطلاق سراح رفاقنا في 4 شباط/ فبرابر، ومع توجهنا نحو تقرير آب/ أغسطس الذي جعلنا نجمّد شعار إسقاط السلطة ونحوّل البندقية من كتف لكتف، كان الاقتراب من الخط السوفياتي يتعمق لدينا، بجهد خاص ودؤوب من أصلان عبد الكريم. وبينما كان خط تقرير آب يتبلور، صرت أحس بنوع التراخي الداخلي التنظيمي والنفسي يتسلّل إلى عملنا التنظيمي. صار خروجنا العلني أكثر من السابق، ونحن متخفّون وملاحقون.

وبدأنا نعدّ العدّة لعقد مؤتمر للرابطة أو الحزب. وكانت تلك نقطة حاسمة أخرى كانت تجعلني أحس بالغربة عن التنظيم الذي اعتبرت نفسي جزءا منه وكان هو جزءا من روحي. ستضاف قضية تحول الرابطة إلى حزب إلى النقاط المفصلية التي كانت تباعد بيني وبين الجسم الرئيس للتنظيم. النقطة الأولى كانت تحوّل فهمنا لطبيعة الثورة القادم من ثورة ديمقراطية إلى ثورة اشتراكية. كان فهمنا الأساسي في الحلقات الماركسية وفي الرابطة أن البورجوازية السورية لم تنجح في إتمام ثورتها الديمقراطية، وكنا أقرب إلى فهم إنغلز العجوز في أن من واجب الطبقة العاملة أن تنجز أولاً مهام الثورة الديمقراطية قبل انتقالها إلى الثورة الاشتراكية. وهذا يفرض علينا التحالف مع أطياف من البورجوازية الوطنية. على أنني لا أدري كيف أفقت ذات يوم فوجدت القيادة وقد غيّرت رأيها، وأقرّت بأن الثورة المقبلة هي ثورة اشتراكية، بمعنى أنها ثورة البروليتاريا السورية لتحقيق الاشتراكية. لم يعنِ الكثير لرفاقنا أن البروليتاريا في سوريا ضعيفة وهشّة ومستلبة، وهي منقسمة بين البعث الحاكم والإسلاميين، ولم يعنِ الكثير لهم أن شركاءهم الفلاحين لا يريدون سوفخوزات اشتراكية، بل يريدون الانتقال إلى المدينة والالتحاق بوظيفة في الجيش أو الأمن أو الإذاعة والتلفزيون.

من الرابطة إلى الحزب

النقطة الثانية التي كنت أحس بافتراق حولها بيني وبين التنظيم هي إعطاء المرأة دوراً قيادياً في التنظيم. كنت أشعر بنوع من الفصام ونحن نتحدّث عن المساواة التامة بين النساء والرجال، ثمّ أنظر حولي فلا أرى في الهيئة المركزية أي امرأة، ولا أرى رفاقي في الهيئة ولا أنا نفسي أفضل من صبايا كنّ يسرحن في الشوارع يوزّعن البيانات أو يبحثن عن مشاريع رفاق ورفيقات جدد.

ولكن النقطة الثالثة كانت أكثرها إيلاماً لدي. فكرة الانتقال من الرابطة إلى الحزب طرحها أول مرّة فاتح جاموس، ولم يأخذها في تلك الفترة أحد على محمل الجد. ففي الوقت الذي كان فيه البعض يدعو إلى العودة إلى الحلقات الماركسية، كان فاتح كالعادة يقفز إلى الأمام. لقد كان تحول الحلقات على رابطة عملية قيصرية، جاءت باعترافنا إثر دخول القوات السورية إلى لبنان. وجعلنا ذلك نخسر عدداً من الحلقات والرفاق. ومع ذلك فإن طرح الرابطة نفسها كـ”فصيل شيوعي” يطمح إلى تشكيل “الحزب الشيوعي في سوريا”، بالحوار مع فصائل ثورية أخرى بينها المكتب السياسي (نواة ذلك الحزب) وقواعد الحزب الشيوعي البكداشي والفصائل الشيوعية اليسارية الصغيرة، خفّف من تخوّفي وتخوّف الرفاق الذين نتشابه في التفكير.

اعتمد فاتح في طرحه على مسائل صحيحة. الفصائل الماركسية الصغيرة، كاتحاد الشغيلة والفصيل الشيوعي، اختفت بعد حملة 1978. المكتب السياسي اختط لنفسه مساراً ابتعد به قليلاً من الخطاب الماركسي، وهو لا يريد أساساً الحوار معنا، أما قواعد الحزب الشيوعي البكداشي فلا يبدو أنها تهتم أساساً بفكرة حزب موحد جديد لا يقوده خالد بكداش.

وكنت أدفع برؤية رومانسية أكثر، فرأيت أن “منظمات القاعدة” بقيادة مراد اليوسف وحركة اتحاد الشيوعيين بقيادة يوسف نمر لا تزالان موجودتين على الساحة ويمكن الحوار معهما. وكنت فعلاً على تواصل مع نايف بلّوز المقرّب من يوسف نمر ومع بعض قيادات “منظّمات القاعدة”. وبدأت استشعر تقارباً معهم في كثير من القضايا. وكان لنايف بلّوز خصوصاً حضور آسر، يتكلّم ببطء، ليتأكد من أن مستمعه يتابعه في كلّ ما يقول، وربما جاء ذلك من وظيفته كأستاذ جامعي، ولكنه حين يناقش في السياسة كان يغضب أحياناً ويتكلّم بعصبية واضحة. لم يكن نايف يقبل مساومة ولا يقف عند حدود وسطى. ولم يكن لديه أي أوهام حول طبيعة النظام الدكتاتورية، ولكنه كان يركّز على مسألة أساسية هي التنمية.

“لا تضحكوا على أنفسكم”، قال لي مرّة في بيته الأرضي الذي تحيط به حديقة صغيرة. “التنمية هي الأساس، من دونها لا رأسمالية ومن دون الرأسمالية لا يوجد شيوعية”.

كان بيته القريب من باب توما محجّاً لي كلّما أردت أن أستمع إلى نقاش جادّ وعميق، لا يعتبر الشتائم والشعارات سياسة. مثل أنطون مقدسي، وقبلهما سقراط، كان نايف فيلسوفاً شفوياً، ترك أفكاره بين تلامذته وأصدقائه، ولم يخلّف إلا القليل من النصوص المطبوعة. وكان كريماً معي في فكره كما كانت زوجته الألمانية الراقية كريمة في لطفها وضيافتها. قال لها نايف مرة، وهو يبتسم ابتسامته المحبّبة:

“وائل ملاحق من المخابرات. يريدون أن يسجنوه”، فلم تسمح لي بعدها بأن أغادر بيتها من دون أن أتعشّى مع الكأس التي كان نايف يقدّمها لي. في الثمانينات أصيب نايف بإحباط كبير حين طلب منه حافظ الأسد مقابلته، وجلس معه أربع ساعات. بعدها قال لأصدقائه: “لا أمل في التغيير، لا تغيير في سياسته تجاه الداخل ولا تجاه لبنان ولا تجاه الفلسطينيين”. وبعد ذلك سيموت وهو يسبح في بحر اللاذقية، ميتة فيها رمزية ساخرة سوداء.

لم نحمل طرح فاتح على محمل الجدّ إذاً، وبقي أصلان صامتاً صمتَ أبي الهول. ولكن الأقلية التروتسكية في التنظيم ستروق لها الفكرة، وستبدأ تبشّر بها بين الرفاق. وأصلان الذي كان يعمل على خطّ تقريب وجهة نظر الرابطة من السوفيات، لم يرَ بأساً في مقايضة فاتح بذلك، فصمت فاتح عن التوجه السوفياتي، وصمت أصلان عن تحوّل الرابطة إلى حزب.

بالنسبة إلي كانت فكرة تحوّل الرابطة إلى حزب تخلياً عن رومانسية الرابطة ورومانسية الثورة. ما كنت أحبه في الرابطة وشبابها هو حلمهم الدائم: حلم بالثورة والمستقبل والديموقراطية والحرية والمساواة بين الجنسين. وعلى رغم تفاؤلي الثوري، كنت أدرك أننا لن نحقّق الثورة فعلاً، ولكننا نمشي على الطريق. لم يكن الوصول غايتي وإنما السير نفسه. أحد هذه الأحلام كان تأسيس الحزب الشيوعي السوري الموحد، المستقلّ عن حركة التحرّر الوطني وعن التطوّر اللارأسمالي وعن السوفييت، المرتبط بماركس الشاب وإنغلز الناضج، وليس بستالين وبريجنيف، حزب يحمل طموح غيفارا من دون طفولته، ويحمل عملية لينين دون صلفه، ويحمل طوباوية تروتسكي من دون دوغمائيته. وكانت فكرة تحوّلنا إلى حزب هي وأدٌ لذلك كلّه. ولذلك كان قلبي مثقلا وحزينا.

“ما بكَ” سألتني غادة في إحدى الأمسيات، وكنا نسترخي بعد عناء يوم طويل على الكنبة الوحيدة في غرفتي في بيت المزّة.

نظرت في عينيها الرماديتين كلون البحر المتوسط الذي قضى فيه أستاذي وصديقي نايف بلوز، وقلت:

“أشعر أن الأرض تميل من تحتي، يا غادة”.

فأحاطتني بذراعيها، وقالت:

“تعال ننسى الأرض إذاً”.