ورَدَ في الموسم الأول من مسلسل Westworld عبارة جميلة تقول: إن العقل البشري أشبه ما يكون بريش الطاووس، إنه عَرْض مُتكلّف للتزاوج؛ وإن كل الفنون والآداب، موتسارت، وليام شكسبير، مايكل أنجلو، مبنى إمباير ستيت، كلها مجرّد طقس مفصَّل للتزاوج … إن الطاووس رغم كل شيء لا يستطيع الطيران، إنه يعيش فوق التراب، يُهاجم الحشرات، ويُواسي نفسه بعد ذلك بالجمال العظيم.

لم يستطع “الإنسان الأوّل” أن ينكر دهشته من مشاهدة الشمس تُشرق كل يوم، ولا أن يتلافى جهله بذاك النجم العملاق وشعاعه الحارق، ولا أن يتحاشى خوفه منه، لذا فقد أكَنَّ له جليل المهابة والاحترام، ثمّ عبَدَهُ خوفاً وأمَلاً وطمعاً، مثلما عبَدَ القمرَ والكواكبَ والنجوم.

ولعلّ صاحِبَنا كان ذاتَ مساءٍ جالساً على ضفّة أحد الأنهر القديمة، يتأمّل السماءَ والنجوم برفقة أحد أقرانه (على الأرجح الأنثى الأولى) حين اعتَرَتْهُ تلك الحاجة الملحّة المُبهَمة للتعبير عن الذات؛ ولأن اللغة لم تكن مُبتكرة وقتها فقدْ خطَّ بغصنِ شجرة يَحمله بِضعة خطوطٍ على الأرض، أرادَ من خلالِ رَسمها أن يُعبّر لشريكته عن شيءٍ ما يُخالج سِرّه، أن يقول شيئاً ما عن نفسه وعن هذا العالم.

وهكذا ظهَرَ التجريد، وظهَر الدين، والرسم، والكلمات، واللغة، وأشكال الخطاب وأساليبه، وهكذا بدأ كل شيء من حاجة الإنسان للتعبير عن الذات.

ولعلّه بالطريقة نفسها، طمعاً وأملاً، قد أعاد رسْم خطوطه تلك بين يدي قائد المجموعة التي ينتمي إليها، فلم يتبادر فهمها إلى ذهنه، لكنه على الأرجح خالَفَه، وذاك لسبب وجيه، ألا وهو عدم قدرة هذا الأخير على التعبير والفهم خارج سياق معرفة استعراض القوة واستخدامها.

ولأن قائد المجموعة لا يعرف إلا استعراض القوة واستخدامها، ما لبثَ أنْ غضِب (وهو دائماً ما يفعل ذلك، ولا يُجيد غير ذلك)، بدأ بالصراخ، ثم اتجه مُسرعاً نحو شجرة قريبة، واقتطع منها عصاً، وصار يضرب بها الأرض مُحدثاً ذاك الدويّ الكتوم… حينها فهم القرينان المتَّفِقان في بداية هذه الحكاية أنَّ قائد المجموعة يُهدّدهما، وأن لا مَكان لهما بعد اليوم فيها، ولهذا قررا الانعتاق عن سُلطته، والرحيلَ بعيداً.

لكن، ولأنه أحسّ بالتخلّي والتهديد، فقد ارتأى القائد الغاضب أنه لكي يُحافظ على ضمان انصياع الأفراد داخل مؤسسته، ولكي يُحافظ على مركزه في السلطة فهو مضطرٌ إلى الإتيان بما لم يستطع أن يأتي به ذاك الغريب الذي ارتحل برفقة خليله، وأنه مُطالَب منذ اليوم، وابتداءً من هذه اللحظة، بأن يستعرض معارفه وقدراته، ويأتي بشيء جديد، معرفة جديدة، دين جديد، أو حتى أن يستعين بـ”الشيطان” شرط أن يضمن له ذلك الغلَبَة في الصراع، والبقاء في السلطة.

إنّ الكائنات الحيّة الأخرى كلها تُعبِّر عن ذاتها (عبر خبراتها المعرفيّة) لتحصيل أكثر كفاءة على مستوى الغذاء، التكاثر، توفير الحماية، وممارسة السلطة.

لا يستطيع الكائن الحيّ أن (يستمرّ) من دون أن تكون لديه معرفة ما. فالطاووس يُعبّر عن ذاته (بطريقة معيّنة) لتحصيل الغذاء والتكاثر لأنّ لديه (معرفة معيّنة) تمكّنه من فعل ذلك، وقائد المجموعة في القصة ما كان لِيَكون قائداً لولا معرفته طريقة ينالُ من خلالها استحسان أفراد مجموعته وانصياعهم، بمعنى أنه لكي يستمر عليه أن يعرف شيئاً.

هذا يعني أنّ المقصود بكلمة “معرفة” هو كل نسق أُسلوبي تعريفي كلّي ونهائي، وذاك بالمعنى الواسع حُدوداً ومَدلولاً وشمولاً وامتداداً.

أي أنّ المعرفة، أياً كانت، غريزية أم مكتسبة، عِلمية أو غير عِلميّة، محقّة أم مخطئة، صادقة أو كاذبة، تظلّ قادرة على أن تلعب الدور الحاسم لتحصيل أكثر كفاءة على مستوى الغذاء، التكاثر، توفير الحماية، ومنح القوّة لتطويع الواقع والطبيعة والإنسان، وممارسة السلطة.

ووفق ذلك فإنّ ما نُطلق عليه لفظ “الجهل” مثلاً، هو في الأصل “معرفة”، وبشكل أدق فإن كلمة “الجهل” هي وصف لمعرفة إنسانية بأنها معرفة قاصرة. كذلك الحال مع “الكذب”، فمعرفة “كيف نكذب”، هي معرفة نستطيع أن نلاحظ مدى القوة التي تمنحها للسلطة في كل مكان في العالم كي تُسخّر هذه الأخيرة الواقع الإنساني لمصلحتها.

وبناءً عليه فإن معرفتَنا ليست مُحايدة، ولا هيَ بمنأى عن الحياة التي نعيشها، إنما هي سبيل التعبير عن الذات، وهي أساس استراتيجيات الصراع للحصول على الغذاء والتكاثر وتوفير الحماية وممارسة السلطة.

في البدء كان الجهل … في البدء كانت الأسطورة

لآلاف السنين، كانت الأديان قد أخذت على عاتقها الإجابة عن الأسئلة الأولى التي كان يطرحها الإنسان على نفسه، وكانت تلك التفسيرات الميثولوجيّة تنتقل من جيل إلى آخر على شكل أساطير.

والأسطورة هي قصة موضوعها الآلهة والقوّة اللامتناهية، قصّة تُحاول أن تفسّر الظواهر الطبيعية والإنسانية.

طوال آلاف السنين شهد العالم كله ازدهار التفسيرات الأسطورية لمسائل الحياة والطبيعة، كان الناس، بسبب قصور معارفهم/ جهلهم، يُفسّرون الصاعقة والبرق والرعد والمطر وتعاقُب الفصول على أنها تجلّيات للقوة المُطلقة، بأنّ الإله “ثور” مثلاً (إله الخصب عند الشماليين) كان يدقّ بمطرقته السماء فيثير العاصفة والصاعقة ويُرسل المطر. وكان العالم وفق الأساطير مُهدَّداً باستمرار من قبل آلهة السوء أو “الشيطان” الذين يريدون بالبشر سوءاً، وقوى الشر تلك هي التي تمنع المطر في الصيف، وتُرسل الصقيع في الشتاء فتقتل النبات، وكان على الناس أن يُقرّوا بالضعف أمام الإله والسلطة الحاكمة باسمه، وأن يقدّموا الأضاحي خوفاً وطمعاً وأملاً واستسقاءً…

وهكذا اخترع الناس الأسطورة حين لم يكن العِلم موجوداً، وهكذا كانت الأسطورة هي النسق المعرفي الإنساني القديم، وعَبْر هذه المعرفة/ الأسطورة كانت المجموعة البشريّة ولا تزال حتى اليوم تُعبّر عن ذاتها وتصوّراتها، تتطلّع للبقاء، وتخضع للسلطة.

إقرأوا أيضاً:

المجد للعقل … المجد للفلسفة

ظلّ هذا الحال على ما هو عليه (أي تفسير العالم بالأسطورة) إلى أن جاء الفلاسفة الإغريق يحاولون برهنة أنّ على البشر ألا يثقوا بهذه الأساطير، وأنها موضع سخرية، وأنها من صنيعة الإنسان. (راجع الكتاب)

وقد ذهبَ بعضهم إلى القول مثلاً بأنّ “الشعوب مِن بيض البشرة يدّعون أنّ آلهتهم شقر بعيون زرق، بينما يدّعي سود البشرة أنّ آلهتهم ذات شعر مجعّد وأنف أفطس”، وأنه “حتى لو امتلكت الأحصنة والأسود والفيلة القدرة على الرسم، لرسمت آلهة على شكل حصان أو أسد أو فيل”.

ولعلّ أكثر أولئك الفلاسفة الإغريق شهرة في تلك الفترة كان يُدعى “بارمينيدس” (حوالي عام 480 ق.م).

كان بارمينيدس يرى أنّ كل ما هو موجود قد وُجد منذ الأبد، بمعنى أنه لا يُمكن أن يُولد شيء جديد من لا شيء في الطبيعة، وأنّ كل ما هو غير موجود لا يُمكن أن يصبح في نهاية المطاف شيئاً.

بارمينيدس، وهو أحد الفلاسفة الأوائل الذي عكفوا على سؤال الطبيعة واستجوابها، كان يعتقد أن الأشياء لا تتحوّل إلى أشياء أخرى، وذلك لأنه ما مِن شيء يستطيع أن يصبح شيئاً آخر غير الذي هو عليه، فالماء لا يمكن أن يصير سمكة. كان يُلاحظ مثلاً بعينيه كيفيّة تحوّل الأشياء، كيف يصير الماء بخاراً مثلاً، لكنّ عقله كان يُقدّم له خطاباً آخر، وهو أن هذا البخار لا بدّ أن يكون موجوداً منذ الأبد، وأنه لم يأتِ من عالم آخر، ولم يوجد في اللحظة التي تحوّل فيها عن الماء، وأنّه موجود أصلاً في العالم… وأمامَ اضطراره للاختيار بين الحواس والعقل، (أي بين ما يراه بعينيه من تبخّر للماء، وبين عقله الذي يقول إن كل شيء موجود منذ الأبد) كان بارمينيدس يفضّل الركون إلى عقله.

إن الحواس بالنسبة إلى بارمينيدس لا تعطي إلا صورة كاذبة عن العالم، صورة لا تتّفق أبداً مع ما يقوله العقل، وهكذا ركّز عمله كفيلسوف على تأكيد خيانة الحواس بكل أشكالها؛ وهذا الإيمان الوطيد بالعقل عنده هو ما يُسمّى العقلانية، والعقلاني هو الذي يؤمن بأن العقل هو مصدر كل معرفة في العالم.

هكذا درَجَ الفلاسفة الإغريق -قبل بارمينيدس وبعده- على محاولات تفسير العالم بعيداً من الخرافات والأساطير، ومع محاولاتهم تلك كان السؤال قد بدأ، وبدأ مع السؤالِ البحثُ في علوم الطب والهندسة والرياضيات والفيزياء وغيرها… وهكذا بدأت القصة الطويلة للفلسفة التي أفرزت من بين ما أفرزت: اللائكية الفرنسيّة.

اللائكية ضميراً عالميّاً

قبل أن تكون اللائكية مفهوماً سياسياً، هي أصلاً موقِف نابع عن ضمير عقلاني، نَقدي، وحُرّ، يتّخذ لنفسه مساحة تنتصر للشكّ والسؤال إزاء كل القناعات والحقائق والرؤى في العالم.

اللائكية هي ديكارت حين يقول: “أنا أشكّ إذاً أنا أفكّر” و “أنا أفكّر إذاً أنا موجود”.

وبهذا المعنى فإن اللائكية هي “لاوتزه” (604 ق.م) حين يقول: “طريق الحِكمة ليس وَحده الطريق نحو الفضيلة”، بمعنى أنّ ما تقول عنه الجماعة البشريّة إنه “الحكمة”، لا يمكن أن يكون الكلمة الأخيرة في الحقيقة والعالم، وبمعنى أنّ لاوتزه نفسه يوضح عن نفسه أن ما يقوله لا يمكن أن يكون ذاك الطريق الوحيد، وأنّه نفسه يشكّ في ما يَعرفه.

واللائكية أيضاً هي “سقراط” (470 ق.م) حين يقول: “حياة لا تخضع للتمحيص، لا تستحقّ أن نحياها”، وحين يقول: “إنني أعرف شيئاً واحداً وهو أنني لا أعرف”، فالمعرفة عند سقراط هي معرفة أننا لا نعرف. (شاهد السلسلة الوثائقيّة).

واللائكية هي “ابن رشد” (1126 م) الذي نقل الفلسفة اليونانية إلى العالم العربي، والذي عابَ على علماء اللاهوت المسلمين ارتهانهم وخضوعهم للنصّ، وعابَ على النصّ تذبذبه، ودعا إلى “إخضاعه” للعقل، اللائكية هي ثقة ابن رشد بالعقل حين يقول: “الحسَن ما حَسّنه العقل، والقبيح ما قَبَّحَه”، ويُعد ابن رشد أحد الآباء المؤسسين للائكية.

كذلك، اللائكية هي ديكارت حين يقول: “أنا أشكّ إذاً أنا أفكّر” و “أنا أفكّر إذاً أنا موجود”.

وهكذا فإن اللائكية ليست فرنسيّة فحسب، إنما هي صينية، إغريقية، وأندلسيّة، إنها شرقيّة وغربيّة، إنها عالمّية لمواطن عالمي مُرتبط بالعالم، وينتمي إليه.

إقرأوا أيضاً:

اللائكية موقفاً سياسياً

في البدء، يَجدر بنا أن نتّفق (ولو إلى حدّ ما) على أن:

١- المعرفة (بغضّ النظر عن ماهيّتها) هي أساس استراتيجيات الصراع على الغذاء والتكاثر والحماية وتحصيل السلطة.

٢- المعرفة – لأنها الأُسّ الاستراتيجي للبقاء والصراع- فهذا يعني أنها خَطِرة بالضرورة، أي أنها تنطوي دائماً على مجازفة، كأيّ اختيار نتّخذه، فمجموع معارِفنا ومَداركنا هو ما يَلعب الدور الحاسم في قراراتنا، وقصور معرفتنا (أي جهلنا) هو المسؤول الأول عن اتّخاذنا كل قرار مُهلك في حياتنا. يقول سقراط: “مَن يعرف كيف يكون سعيداً يَفعل كل شيء ليكونه، مَن يعرف الصواب يفعل الصواب”. أي أنّ الذي لا يفعل الصواب لا يَعرف أصلاً كيف يفعله… لكن، كيف للمرء أن يَعرف من دون أن يَعقل؟! وكيف يَعقل من دون أن يَعرف عقله أولاً؟!

٣- المعارِف جميعها قابلة للاستغلال من قِبل السياسي لتحصيل السلطة، وقادرة على منحه القوّة لابتلاع الدولة والمجتمع كله.

٤- المعارف تزداد خطورة وحساسيّة بازدياد قدرتها على التأثير بالجماهير وإقناعها واستمالتها.

٥- المعارف تزداد خطورة أكثر بازدياد قُربها من السياسي في رحلة بحثه عن السلطة؛ فالسينما مثلاً، أو وسائل التواصل الاجتماعي، كلاهما (معرفة) قد تبدو حياديّة وبريئة، لكن في اللحظة التي تصير فيها تلك المعرفة السينمائية أو معرفة آليات وسائل التواصل الاجتماعي وأبعادها، أو حتى علم النفس، أو معرفة آليات الدعاية والعلاقات العامة مثلاً… في تلك اللحظة التي تصير فيها المعرفة قادرة على التأثير بالجماهير، وقابلة للاستغلال من قبل السياسي، تصير معرفة خطرة جداً، ولأنها قادرة دائماً، وقابلة دائماً، فهي حسّاسة وخطيرة دائماً.

٦- مَن يريد السلطة لا يَكترث إنْ كانت إرادته لها ستعتمد على معرفة عقلانية، تصف الحقيقة والواقع، أو معرفة غير عقلانية، تُزيّف الحقيقة والواقع، وأنّ ما يَكترث به السياسي حقّاً هو أنه يريد السلطة، وأنه بحاجة لمعرفة كيف يمكن تحقيق ذلك.

إنْ كان عبرَ معرفة عرض المزايا أو القوّة (مثلما تفعل بعض الحيوانات) واستعراضها، أو من خلال معرفة النقاط المشتركة التي تَجمع أفراد المجموعة التي يُريد ممارسة السلطة عليها واستغلالها (كالقوميّة)، أو من خلالِ معرفةٍ تُمكّنُهُ من ابتكار نقاط مشتركة جديدة كي تجتمع المجموعة حولها وحول السلطة التي تتبنّاها (كالحلم الأمريكي)، أو حتى من خلال الادّعاء (عبر معرفة دينية ما) بأن السُلطة مُرسَلة من قوّة عُليا ربوبيّة، ومُشكَّلة بأمرٍ منه، وتحت رعايته ورقابته كـ النظام الإيراني، أو السعودي… إلخ.

وهكذا فإنّ السلطة لا تكترث إن كانت تلجأ إلى معرفة تصفُ الواقع أو تُزيّفُه، ولا تميّز في ممارستها بين الكذب والحقيقة، طالما أن الجماهير تُصدّق و تثق وتقدّس.

وهنا تكمن المعضلة الكبيرة، وهي أن المعرفة الإنسانية تزداد عِلماً بالإنسان والطبيعة والعالم، وتزداد قدرةً على التأثير بالجماهير وحشدها وتعبئتها، وتزداد خطورةً بازدياد قربها من السياسي، وتزدادُ -يوماً بعد يوم- معرفةُ السياسي بآليات تطويعِها وتسخيرها.

والآن، كيف يمكن حلّ هذه المعضلة؟ كيف يمكن تحجيم قدرة السياسي والسلطة وتحديدها؟ كيف يمكن تحديد صلاحيات السلطة ونوع المعارف التي تسخّرها؟ كيف يمكن إلزام السلطة بألا تلجأ إلّا إلى معرفة يَنتصر فيها العقل، والواقع، والحقيقة على العاطفة، وما وراء الواقع، والأسطورة، والخيال؟ كيف يُمكن فعل ذلك؟

بالتأكيد، إن الدستور الذي يوثّق شكل علاقة القوّة بين الحاكم والمحكومين هو الوحيد القادر على ضمان عدم ابتلاع السلطة للدولة والمجتمع.

لهذا يتطلّع الديكتاتور في كل مكان في العالم، أول ما يتطلّع ،إلى امتلاك “المعرفة” التي تُمكّنه من تجاوز الدستور، تحديداً الفقرات التي تتناول شكل السلطة وصلاحياتها ومُدّة حكمها، يُعينه على ذلك عِلمه بآليات تحصيل السلطة، وقدرته على الوصول إلى سبل تطبيقها، ويُعينه على ذلك جهلُ المحكومينَ وغفلتهم.

من هنا تنطلق اللائكية كموقف سياسي، من هذه النقطة، بمعنى أنه يجب سدّ الطريق أمام السلطة كي لا تُسخّر المعرفة لغرض ابتلاع الدولة والمجتمع، وأنه يجب إلزام تلك السلطة بألّا تلجأ (إلا) إلى معرفة ينتصر فيها الشكّ، والعقل، والبرهان، والواقع، والحقيقة، على القطعيّة، والثبوت، والعاطفة، وما وراء الطبيعة، والخيال.

تنطلق اللائكية من مبدأ أن ممارسة السلطة يجب أن تلتزم باحترام العقل والتجربة وقوانين العِلم والمنطق، وأن تلتزم بألا تستغفل الجماهير فلا تلجأنَّ إلى التكهّن والأسطورة.

تُخاطِب اللائكيّةُ السياسيَّ: نحترم تطلّعك نحو السلطة، لكنّك إن كنتَ تريدها فعليك الإتيان بمعرفة تنتصر للحجّة والبرهان العقلاني، لا أن تَسحَرنا باللغة، والسرد الحكائي، وتعدَنا بهما جنّة لا نستطيع تصوّرها، ولا الشكّ فيها، ولا البرهنة عليها.

اللائكيّة والدين

تقف اللائكية من دين الأفراد على الحياد، فتَرى فيه حرية شخصية مُحتَرَمة ومَصونة، وذلك من مبدأ مساواتها بين جميع المواطنين بلا تمييز، فلا تفرّق بينهم بحسب العِرق ولا اللون ولا الدين.

وتتعهّد اللائكية بأن يستظل أولئك المواطنون المتساوون بظلّها شرط أن يتعهّدوا بالحياد في الفضاء العام أيضاً، ليتمتّعوا بحمايتها من كل أشكال التعدّي الممثَّل بخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وذلك من مُنطلق واجباتها في احترام حرّية المعتقد، وحريّة الرأي، وحرية التعبير وحمايتها.

وهكذا فإن اللائكية تتعهّد باحترام هذه الحرية ثلاثية الأبعاد وحمايتها، مقابل أن تتعهّد الحرية من جانبها بأن تتجنّب التعدّي عبر الكراهية أو العنف، وأن تَحترم حدّ الممارسة الإنسانية الخيّرة، وحدّ الخير في هذا العالم.

إلا أنّ اللائكية في الوقت ذاته تعتبر الدين خصماً سياسياً، إذ تُدرِك فيه مدى القوّة التي يتمتّع بها في حشد الأنصار وإدارة القوة والصراع، وتعي في المقابل أن السياسي لا يتورّع أن يستعين بـ”القرود الزرق” للحصول على السلطة، لهذا تخشى اللائكية من الدين أن يتّصل بالسياسة فينقلب على الدولة ويغرق المجتمع، ولهذا تؤمن بضرورة القطع الحاسم بين السياسي والديني، وبين الديني والسياسي.

ترى اللائكية أنه نَظراً إلى كون الدين قادراً على حشد الجماهير، وصوغ تصوّراتها، وجملة اعتقاداتها وقناعاتها، والتأثير والسيطرة المُطلقة عليها؛ ونظراً لكونه قادراً على أن يُحرّض الجماهير على الكراهية واستخدام العنف، ونظراً لكونه قابلاً ليتم استغلاله سياسياً فيَنقلبَ على الجماهير والدولة، ويتخطى تأثيره الحدود والقارات… ترى اللائكية أنه على الدين -نظراً إلى هذه الأسباب الحسّاسة جداً- ألا يمارس السياسة، وأن يَقطع علاقته بها. وذاك، لأنّ انخراطه في اللعبة السياسية يَنطوي على مجازفات خطِرة من شأنها أن تُهدّد تماسك النسيج الاجتماعي، وتُعرّض الشعب والدولة لخطر الحرب الداخلية والخارجية.

إذاً، تدعو اللائكية الدين إلى البقاء مُعزّزّاً مُكرّماً في دور العبادة والمنازل والقلوب، وأن يبتعد من المؤسسة التربويّة والمدرسة والجامعة والعمل والرابطة والنقابة والحزب.

لكن، لماذا كل هذه الشِدّة والصرامة؟ على ماذا اعتمدت اللائكية في تحديدها أنّ تَورُّط الدين في السياسة يَنطوي على مُجازفة؟ وما مآخذ اللائكية على الدين؟

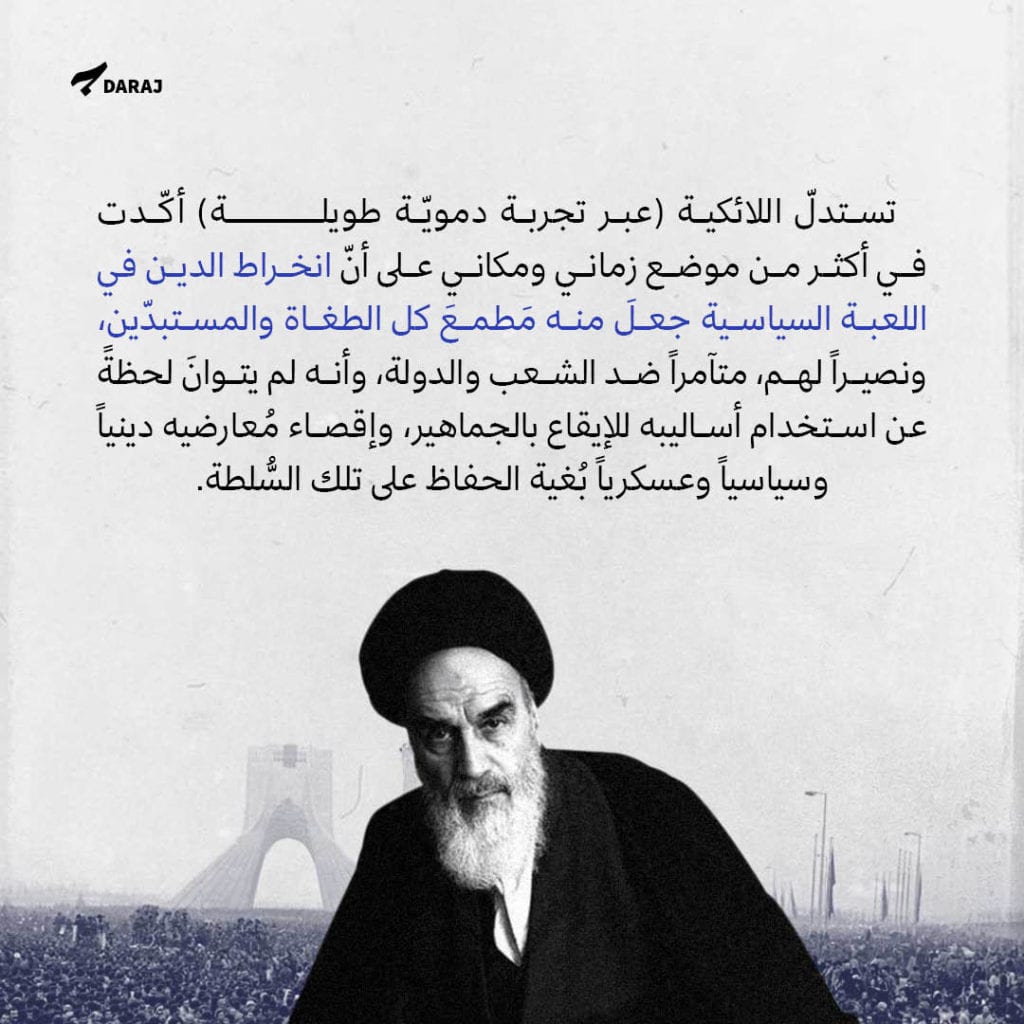

تستدلّ اللائكية عبر (تجربة دمويّة طويلة) أكّدت في أكثر من موضع زماني ومكاني أنّ انخراط الدين في اللعبة السياسية جعلَ منه مَطمعَ كل الطغاة والمستبدّين، ونصيراً لهم، متآمراً ضد الشعب والدولة، وأنه لم يتوانَ لحظةً عن استخدام أساليبه للإيقاع بالجماهير، وإقصاء مُعارضيه دينياً وسياسياً وعسكرياً بُغية الحفاظ على تلك السُّلطة.

وأوّل مآخذ اللائكية على الدين هو عداوة هذا الأخير للشكّ والفلسفة والعِلم، إذ تَتذكَّرُ اللائكيّة وتُذكّر نفسها باستمرار بأن الدِّين كان أدانَ ذات يومٍ عالِم فلكٍ شهيراً لدعمه نظرية حول الأجرام السماوية، واتّهَمَهُ بالهرطقة والكفر.

كما ترى اللائكية أنّ الدين بحيازته السلطة السياسية كان أخضعَ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لإرادته، ما يجعله قادراً بشكل مُطلق على ابتلاع المواطنين وإغراقهم في “الجهل”، وذلك من خلال “عُلومهِ”، و”معارفهِ” التي يَفرضها على الثقافة والمجتمع من خلال سلطته، التي تُكرّسُ نمطاً أحاديّاً من أنماط التفكير المنفصِم المنفصل عن الواقع والوجود، نمطاً غير منطقي، ولا يُمكن إخضاعه لمعايير العقل والفيزياء والطبيعة.

إنّ الدين يَخلب ألبابَ الجماهير بالقصة والسرد الحكائي عن عوالم لم يرها أحد، عوالم من المتعة الأبديّة للأتباع، أو السقوط الجهنّمي للمخالفين، عوالم تتخطى قدراتهم السمعية والبصرية والإدراكية. إنّه يسعى إلى تخدير الجماهير حتى يستحوذ عليهم كلّياً، يَعِدهُم بالسعادة والأمان الأبدي إنْ هُم أطاعوا، وذلك كي يثقوا به، ويتَخلّوا لهُ عن قرارهم وحرّيتهم؛ وحِين يَقبلون، ويُقرّون له بالوِصاية عليهم، ويَستأمنونَه على عُقولهم وأجسادهم، وأرواحهم ونفوسهم، وقرارهم واختيارهم، وحاضرهم ومُستقبلهم، يكون قد استعبدهم، ثم يبدأ فيَعزلهم عن العلوم والمعارف، ويُشوّه منطق الحسّ الفطري السليم بالعالم في عقولهم، ويَقتل فيهم إدراكهم للواقع والزمن والتجربة، فيعزلهم وقتها عن الإحساس بذواتهم، وعن إدراك مدى سطوة قوانين الطبيعة والمنطق والحقيقة على حياتهم، وهكذا يشل حركتهم كلّياً، ويُوقعهم في مأزق التورُّط به، والعمل لمصلحته… وما إن يتم له ذلك حتى يبدأ فيُحذّرهم من أنّ أي محاولة منهم للتخلّي عنه هي بمثابة جريمة يُعاقَبون عليها بالموت والعذاب اللانهائي السرمدي.

أي أن المأخذ الأول للائكية على الدين هو صناعته الجهل عبرَ الدعوة إلى التبعيّة.

يُقال: أطفئ سِراج عقلك واتبعني!

إقرأوا أيضاً: