بعد انقطاع الكهرباء لأكثر من ست ساعات، وتعطّل موّلد الحي، حاولتُ في الظلام أن ألقي بجسدي على أرضية السطح، كما تفعل معظم العائلات العراقية للهرب من الحرّ، مستعينة بهواء الرب. لكنني أشعر بأنّ شيئاً ما تغير، حتى السطح صار حاراً جداً، ولا هواء. ما الذي يحصل؟

كان شعوراً غريباً وأنا أحاول تبريد جسدي بقطعة من الكارتون المقوى بعدما حوّلتها إلى مروحة يدوية. كانت درجة الحرارة كفيلة بأن تجعلني اكره حياتي كلها هنا، لان السطح قرر أن يكون لاهباً، هو أيضاً.

كان العراقيون قبل الحرب وبعدها بسنوات قليلة، يعتمدون على سطوح المنازل، مهرباً من انقطاع الكهرباء. في المساء، نقوم بتجهيز حاجياتنا والعشاء، ونصعد إلى السطح لعدّ النجوم والاستماع الى الراديو، فيبقى الفانوس النفطي، هو حارس المنزل المظلم، واحيانا نتبادل أواني الطعام مع جيراننا عبر السطوح، ونقف طويلاً للحديث معهم. أمي تحديداً كانت تحب فعل ذلك مع جارتنا، ذلك أن حديث السطح كان خليطاً من الشكوى وتفريغ القهر: “نفدت الحصة التموينية، الطحين خلص، لا وجود للنفط، الماء مقطوع ولم اتمكن من تخزين المياه ليوم غد…”. لكنهما بالطبع وان لم تجدا الماء، ستتدبران امرهما، فيما يرفع والدي صوت ماجدة الرومي كلما تسلل من ثقوب الراديو وهي تغني “انا عم بحلم، ليل نهار بالورد المليان زرار”. وأحياناً يخفض صوت الراديو ليقرأ لنا قصصاً من “مجلتي” و”المزمار”، تحت ضوء القمر. لا يستطيع رؤية الكلمات جيداً، فيحاول تقريب المجلة الى السماء اكثر، يقرأ وقوفاً، وننام من دون أن ننتبه، وتوقظنا الشمس القاسية في الصباح.

اعتاد العراقيون على التأقلم بما يتاح لهم من حلول، فبعد 2003 استمر نوم العائلات فوق السطوح، حتى بداية الحرب الطائفية، ذلك أن الكثير منهم استيقظوا ووجدوا احبتهم النائمين بقربهم، قد ناموا إلى الأبد برصاص طائش. كانت المواجهات تتكرر وتستمر ويزداد زخمها في الليل. ثم جاء زمن المولّدات الصغيرة، التي تساعد في تشغيل أجهزة التبريد، لكن البنزين كان أغلى من حياة كثيرين. ولم يستطع كثيرون شراء المولدات ولا البنزين، فاضطروا دائماً إلى اعتماد السطوح مجبرين، حتى ظهور المولّدات الكبيرة، التي أصبحت في ما بعد- وعلى رغم جشع اصحابها- ملاذاً وبديلاً أساسياً من الكهرباء.

حتى 2010، كنا ننام على السطح مع عائلتي، عند الفجر، نسمع صوت رصاص كثيف. نركض حفاة الى السلم، يهدأ الصوت، ونعود الى السطح، وهكذا، كانت عملية معقدة، وسباقاً مع الرشاش مثل لعبة “الغميضة” تماماً. لكن الرصاص الطائش عثر على ابن الجيران المختبئ من الموت. قبضت رصاصة على روحه بعدما أتعبه النعاس. وقيل إن الشاب تحوّل إلى نجمة، ولم نجرؤ، من يومها على النوم تحت السماء لعدّ النجوم.

اكتب، وتعمل الكهرباء لعبة الاستفزاز معنا، تأتي وتذهب بلحظات، مثل إشارة مرور، سيخبرنا صاحب المولّد في ما بعد أن عطلاً ما أصابه، بسبب الحرارة العالية، و ستستمر هذه المعاناة بين “المولد” و”الوطنية”، ولا أعلم من الذي أطلق صفة “الوطنية” على الكهرباء. يصرخ العراقيون بفرح لا مثيل له عندما تأتي “الوطنية”. تخبرني زميلتي في العمل، أن محطة الكهرباء التي تعرضت للقصف عام 1991، عادت بعد ستة أشهر إلى العمل بعد انقطاع كامل، اعتاد العراقيون خلاله على ضوء الفوانيس طوال تلك الفترة. وقتها لم تكن المولدات موجودة، اما الكهرباء “الوطنية” المقدمة من “القائد”، فكانت فانوسنا “النفطي”.

ولأننا بالطبع لا نملك سوى النفط، كان النفط للفانوس، وللمدفأة، والنفط للطبخ في الحصار، ولكيّ الثياب، وللانتحار! كان المتوفر الوحيد، ولن يكون متوفراً في يوم ما في المستقبل.

وأنا أسحب “المهفة” المصنوعة من سعف النخيل لتهوئة وجهي، أفكر، ما الذي يريده العراقيون؟ أو بتعبير أصحّ: ما الذي يتمنونه؟ لأن العراقيين لا يملكون ترف الإرادة. بل التمني. وعلى الله وحده يقع تحقيق الأمنيات.

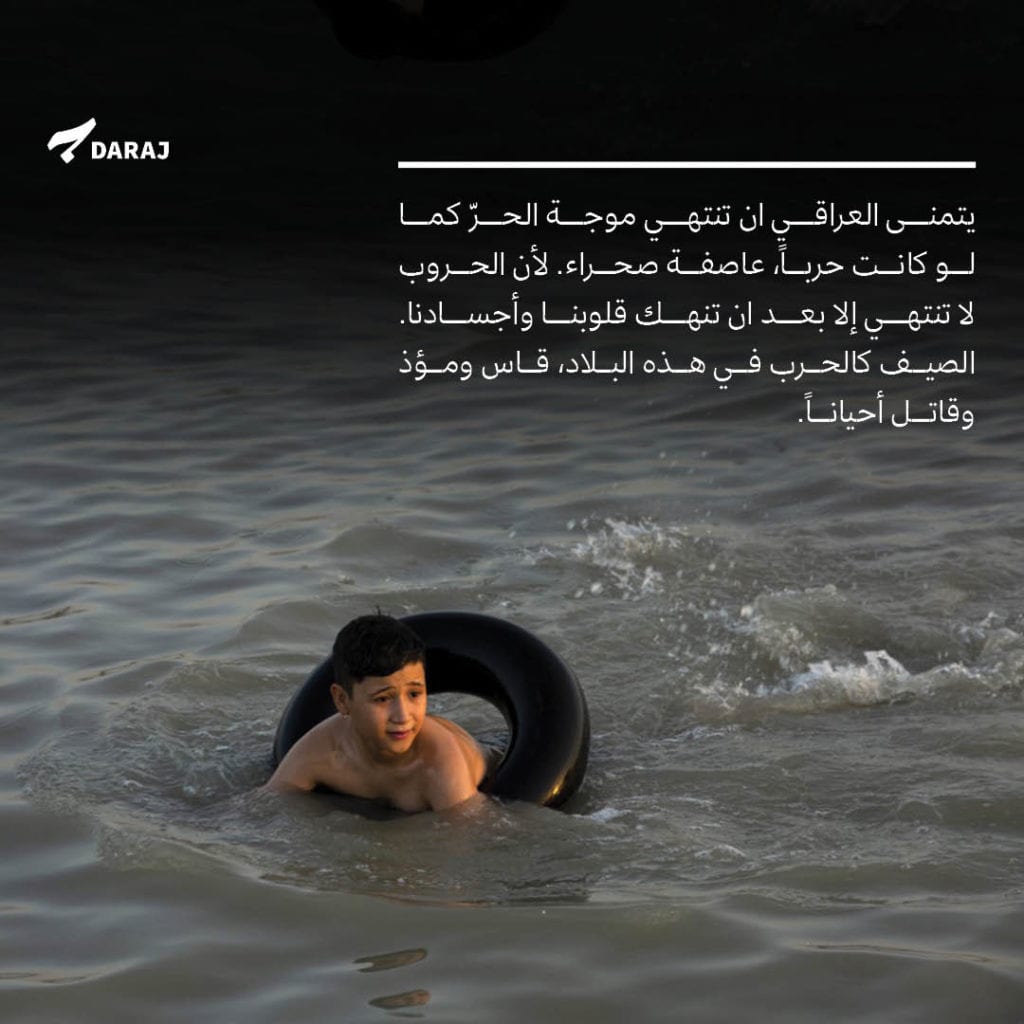

يتمنى العراقي ان تنتهي موجة الحرّ كما لو كانت حرباً، عاصفة صحراء. لأن الحروب لا تنتهي إلا بعد أن تنهك قلوبنا وأجسادنا. الصيف كالحرب في هذه البلاد، قاس ومؤذ وقاتل أحياناً. العراقي يتمنى بقاء الكهرباء لساعة إضافية، يتمكن فيها من شرب الشاي بهدوء لا أكثر. يحلم بالنوم المتواصل، بدل أن توقظه “لعبة” الكهرباء، أو يجد نفسه سابحاً بعرقه. الحياة في العراق صعبة في الصيف، لأن العراقيين يستعيدون معه تحلّل الدولة التي “تذوب” بفعل الحرارة. الشتاء قادر على ستر التفكّك وقادر على “تخدير” الناس بالبرد.

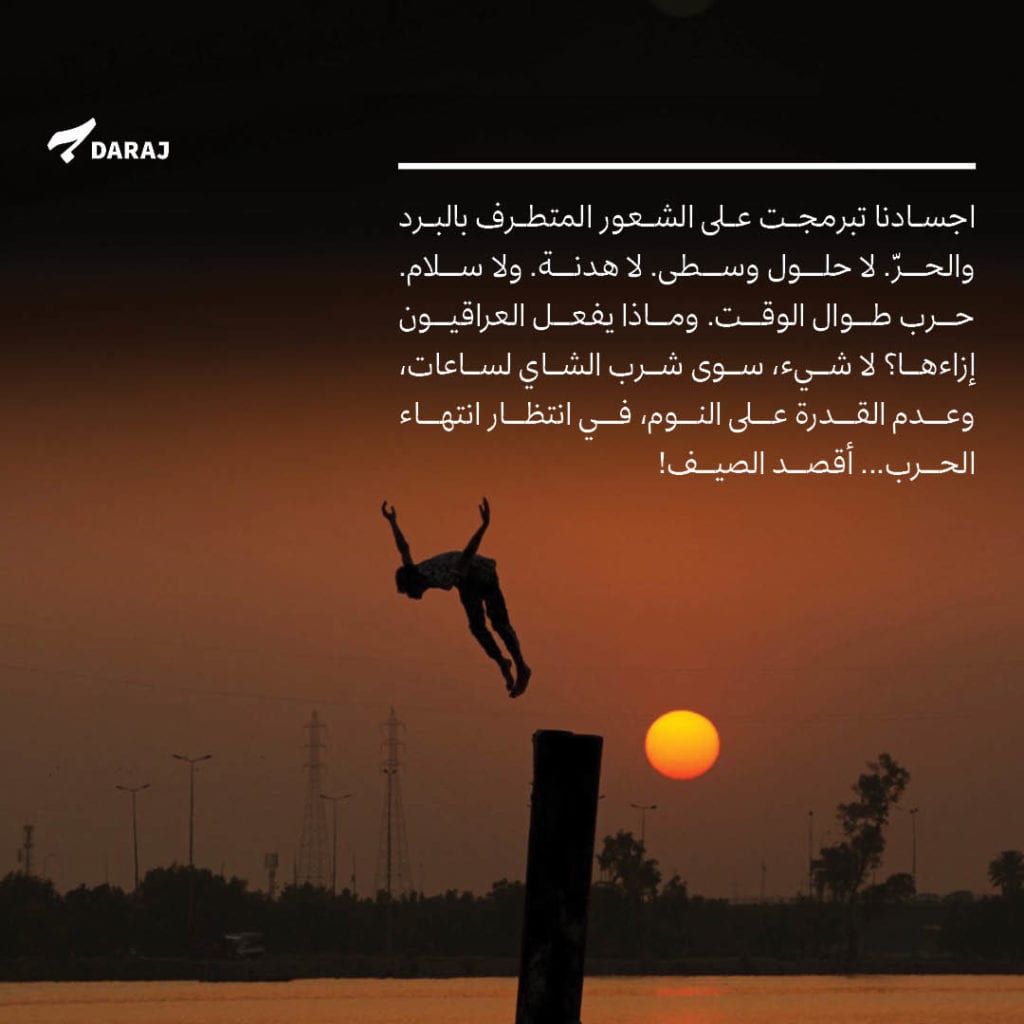

صار الصيف رديفاً لما يشبه “جهنّم”. صرت أخاف من الشمس حتى حينما أكون في إجازة خارج العراق في بلاد معتدلة المناخ، حيث تبدو درجات الحرارة رائعة ومنعشة ورقيقة، لكنني اخشاها. في نيس الفرنسية مثلاً، في جو ربيعي منعش، كنت أشعر بأنني أعيش الشتاء بسبب الفارق في درجات الحرارة والبرودة، مقارنة مع ما أعيشه من صيف العراق الحارق. كنت ألبس ثياباً شتوية وانا أتنزه على الكورنيش البحري، وأراقب الناس كيف يهبون أجسادهم بثياب البحر، للشمس والرمال. يومها، لشدة صدمتي، أرسلت صوراً لاختي: “الحقي تبارك، الحقي، هناك أناس يسبحون في هذا الوقت من السنة”، تجيبني اختي بضحكة طويلة وتقول: “خل يجون للعراق”. مشهد الناس وهم يسبحون في الربيع، جعلني أدرك حجم الهوة بيننا وبين العالمين، حتى بالفصول، وكأن أجسادنا تبرمجت على الشعور المتطرف بالبرد والحرّ. لا حلول وسطى. لا هدنة. ولا سلام. حرب طوال الوقت. وماذا يفعل العراقيون إزاءها؟ لا شيء، سوى شرب الشاي لساعات، وعدم القدرة على النوم، في انتظار انتهاء الحرب… أقصد الصيف!

إقرأوا أيضاً: