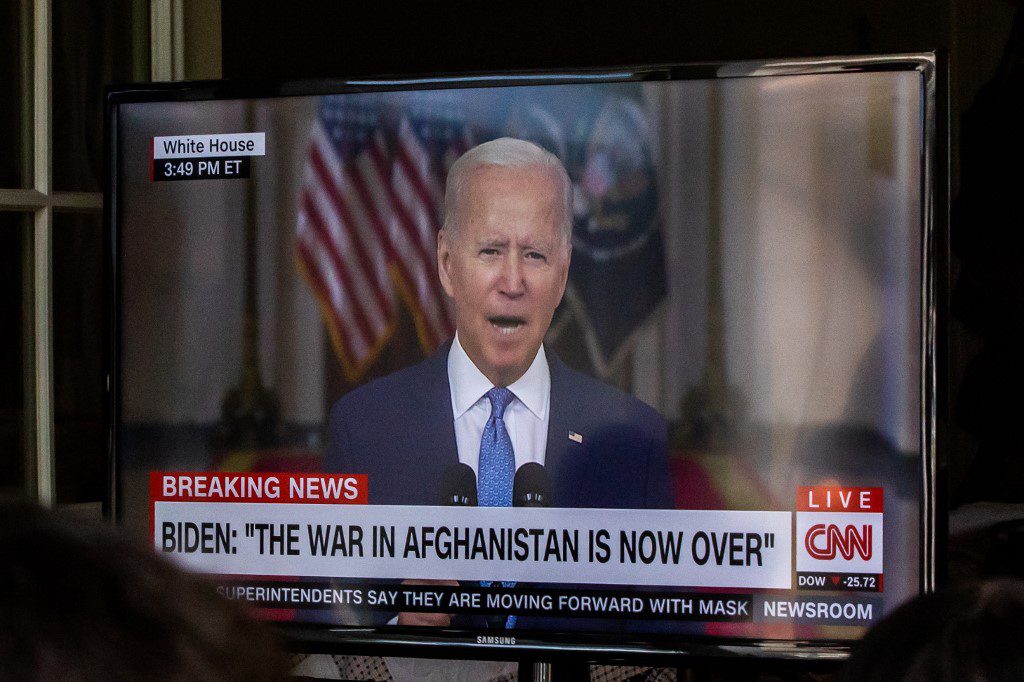

غادرت آخر طائرة أميركية أفغانستان قبل حلول منتصف الليل في كابول بعد مرور أكثر من عقد على إفساح منتجي الاخبار الكسالى المنابر الإعلامية لمن يدعون الخبرة بالاستمرار في الترويج لكيفية إحراز الحكومة الأفغانية تقدماً، وقيام قوات الأمن ببناء القدرات وتأمين البلاد.

الآن يتضح أن ما كنّا ندعوها بـ”أفغانستان”، كانت مجرد خرافة وأنها دولة خاضعة للولايات المتحدة، معتمدة على قواتنا العسكرية ومحكوم عليها بالفشل من دونها.

ونظراً إلى أن العرض حقق أعلى نسب المشاهدات مجدداً، ولو لفترة وجيزة وبصعوبة، تنتهي الحرب مع قيام نفس هؤلاء الخبراء الذين يظهرون باستمرار على المنابر الإعلامية بنشر الحماقات، بما أنهم الوحيدين الذين يعرف محررو برامج الأخبار الاتصال بهم. فقد حاولوا أن ينددوا بطريقة الانسحاب، لإخماد غضبهم وإخفاء إحراجهم لأنهم كانوا مخطئين لمدة طويلة بترويجهم لأنصاف الحقائق السافرة والأكاذيب الصريحة.

تمثل الهدف العام في إرهاق المواطنين الأميركيين، ودفع المشاهدين للاستسلام من الإنهاك، وحرمان الرئيس جو بايدن وكل من يؤيد الانسحاب أي نوع من الرضا من أجل مصلحة مطلقة للبلاد وما ينطوي على ذلك من آفاق السياسة الخارجية على المدى البعيد. وللقيام بذلك، اعتمدوا على جهل الأميركيين بأفغانستان وعدم اهتمامهم بتاريخ البلاد خلال وقت احتلالنا لها. فقد اقتصرت الحرب على شاشات التلفزيون الأميركي على قصة واحدة فقط من بين العديد مما كان عليه برنامج بوش، ثم برنامج أوباما، وبعد ذلك برنامج ترامب، وأخيراً الآن برنامج بايدن.

بيد أن هذه ليست مجرد قصة. إذ إن الأحداث التي يشهدها العالم الحقيقي والتفاصيل على قدر من الأهمية، ولكن المسألة تتعلق بالعثور على تلك التفاصيل المهمة حقاً. فمن الجيد إجراء عملية تقييم للوضع بعد وقوع الكارثة. وأعلم من تجربتي الشخصية أثناء خدمتي في بعثتين عسكريتين كضابط مشاة في أفغانستان، أن السؤال المطروح هو ما إذا كنا سنتعلم أشياء قد تساعد على منع حدوث كوارث في المستقبل أو تكرار الأكاذيب التي قادتنا إلى هذه الكارثة.

لنأخذ على سبيل المثال، قاعدة “باغرام”، التي كانت حتى وقت الانسحاب في الشهر الحالي، المقر الرئيسي لنشاط الولايات المتحدة في أفغانستان لعقدين من الزمان، والطريق البالغ 8 أميال المحيط بها. قد يستغرق هذا الطريق حوالي ساعة لإكماله على مهل. تمهل لبرهة وفكر فيما سيتطلبه الأمر فعلياً لحماية وتأمين نطاق بمساحة 8 أميال، فضلاً عن حدوث ذلك وسط جهود عملية الإخلاء ودون وجود داعي للسيطرة على المناطق المحيطة.

على النقيض من ذلك، تألفت قاعدة العمليات الأمامية (قاعدة بيرميل العسكرية الأفغانية، ولاحقاً قاعدة بوريس العسكرية) التي قضيت فيها معظم الوقت خلال فترة خدمتي أول مرة في أفغانستان، من مسار طوله 400 متر تتخلله الحُفر التي استخدمت لحرق النفايات والفضلات البشرية. يقع الطريق الترابي خارج بوابات قاعدة العمليات الأمامية، ولكن داخل الأسلاك. في حين مثلت مجموعات الكلاب البرية تهديدا جدياً، لذلك كان يمضي المارون أحياناً حاملين معهم مسدساً للدفاع عن النفس.

تطلبت قاعدة بوريس العسكرية أكثر قليلاً من مجرد فصيلة مشاة يعملون في مناوبات لتأمينها جيداً. وإذا أخذنا بعين الاعتبار المواقع القتالية في الشمال والشرق التي كان كل منها كبيراً بما يكفي لاستيعاب فصيلة، وكان لها دور هام في تأمين قاعدة بوريس العسكرية، يمكننا القول بأن متطلبات تأمين القاعدة لن تزيد عن ثلاث فصائل. تمركزت مجموعة من ست فصائل هناك، إلى جانب فصيلة من جنود المدفعية، وكتيبة من الطهاة، ومتخصصين في الإتصالات، بالإضافة إلى فرقة مثقلة بالعمل من الميكانيكيين العسكريين. في حين قامت فصيلة من الجيش الوطني الأفغاني، والشرطة الوطنية الأفغانية، بتأمين قاعدة للجيش الوطني الأفغاني، تبعد عن قاعدتنا بقليل ولكن يفصلها عنا بوابة، ولذا يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار أيضاً.

من المهم تحديد هذه التفاصيل، لأن هذه الأشياء التي يتغاضى عنها الناس عند وصف ما أصبح واحداً من أشهر الانتقادات لانسحاب بايدن من أفغانستان: وهي أنه سمح للجيش “بالتخلي” عن قاعدة “باغرام”، أو أنه كان من الممكن أو قابل للتنفيذ بطريقة ما، القيام بعملية إخلاء مدروسة من قاعدة “باغرام” بدلاً من مطار حامد كرزاي الدولي. وهذا التصور خاطئ. إذ إن العدد اللازم من الأشخاص لتأمين قاعدة “باغرام” ومحيطها البالغ 8 أميال في عام 2021، سيتطلب إرسال قوات جديدة تماماً يبلغ عددها الآلاف. وعندما نأخذ بعين الاعتبار الأمور اللوجيستية المتعلقة بهذا الأمر، وعدد الجنود، ومشاة البحرية، والطيارين، يمكن أن يزداد العدد بالتأكيد عن العدد المتوفر لهذه المهمة بالفعل.

علاوة على أن ذلك سيتطلب الاستعانة بقوات الأمن الأفغانية لتأمين المحيط الخارجي. فقبل عدة أشهر، لم يكن من المتصور أنه من الممكن تنفيذ عملية أحادية الجانب. إذ إن مثل هذه الخيارات قد تؤثر في تحديد وحدات قوات الأمن الأفغانية المتاحة لتأمين مكان آخر. ويجب علينا أيضاً الأخذ في الاعتبار عند التفكير بما حدث أن قيام قوات الأمن الأفغانية بالتأمين كان سيتطلب على الأرجح الدعم من النظام اللوجستي في القاعدة الأميركية.

لقد أظهر انهيار أفغانستان أن البلد الذي تصورته عندما تم إرسالي إلى هنا كان أيضاً كذبة، فقط مجرد قصة أخرى. لقد كان من الغريب خلال الأسابيع المتتالية، مشاهدة كيف بذل تقريباً كل شخص مسؤول عن هذه الفوضى كل ما في وسعه لإلقاء اللوم على جهات أخرى، بدلاً من مواجهة الوهم الذي انغمسنا فيه لمدة 20 عاماً. لا شك أن بعض القادة كانوا قادرين على التفكير ملياً في خطورة الانهيار شبه الفوري في أفغانستان. فعلى سبيل المثال، لم يتهرب الأدميرال مايك مولن، من الحقيقة. ولكن لم يشارك كثيرون الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الأميركي نفس الشعور. فقد انغمس معظم الأشخاص الآخرون الذين قادوا الحرب وقاموا بالترويج لها، في التبرير والمواساة من خلال الافتراضات المنافية للواقع، بل وحتى الأكاذيب السافرة.

القول بأن الإخلاء كان من الممكن توقعه هو أحد الأكاذيب التي يلزم الاعتراف بها. أو بأنه كان من الممكن أن يتم على نحو أكثر تنظيماً، أما القول إنه كان من الممكن أن يتم بطريقة أكثر فاعلية إذا احتفظنا بقاعدة “باغرام”، فهو كذبة أخرى. تبدو قصص الواقع البديل هذه، أشبه بقراءة الروايات الخيالية التي تستكشف مجموعة من الاحتمالات على مر التاريخ العالمي. ماذا لو انتصر هتلر في معركة دنكيرك؟ ماذا لو انتصر نابليون في معركة واترلو؟ ما الذي يهم؟ فهم لم ينتصروا.

تنبع كذبة قاعدة “باغرام” من الرغبة الإنسانية في إيجاد تفسير لتلك المأساة. فقد كانت عملية الإخلاء كارثية، وكان يتعين التعامل معها بطريقة مختلفة. ومن هذا المنطلق، من المعقول أن نقول إنه كان ينبغي لنا أن نديرها في قاعدة “باغرام”، كما ينبغي أن نقول إن الرئيس كان عليه أن ينتدب المزيد من الأشخاص الإضافيين إلى وزارة الخارجية لقراءة ومراجعة وثائق تأشيرات الهجرة الخاصة.

بيد أن ذلك هو مكمن الخلل في الافتراضات المنافية للواقع: فلو كنا نعلم أن الانسحاب سيكون كارثياً على هذا النحو، لما انسحبنا على الأرجح، وليس في ظل هذه الظروف بكل تأكيد.

وبالرغم من أن جميع الاعتراضات المتأخرة التي تفيد بعكس ذلك، لم يكن معروفاً أن الانسحاب سيعجل بانهيار أفغانستان. فقد كان من المعروف أن الحكومة الأفغانية ضعيفة، وأنه سيكون من الصعب عليها البقاء دون مساعدة أميركية. في حين توقع المتشائمون أن تسقط الحكومة بعد نحو عام من القتال. بينما أعرب المتفائلون مثلي أن الحكومة لديها فرصة للصمود والتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة.

ولو كانت الحقيقة معروفة على نطاق واسع -أنه بعد مضي 20 عاماً، صارت الدولة التي نُطلق عليها أفغانستان تعتمد اعتماداً كلياً وأساسياً على القوات الأميركية، ولا تستطيع الصمود لمدة شهر واحد بدونها- لكان ذلك دافعاً إلى وقفة جادة لمحاسبة النفس وبعض الدعوات المعقولة للمساءلة. ولكان من المفترض أن تثور وسائل الإعلام غضباً. ودعونا لا ننسى، أنه حتى وقت قريب للغاية، التزمت وسائل الإعلام الصمت تقريباً حول هذا الموضوع. وانصب تركيز الكُتاب والباحثين والمحققين على توضيح تفاصيل الفساد الحكومي الأفغاني، واستعراض السبل التي تُنتهك من خلالها حقوق المرأة. وبعبارة أخرى، فقد كانت الفرضية التي انتشرت في وسائل الإعلام الشهيرة (عندما غطت الأحداث التي تحدث في أفغانستان في مجملها، الأمر الذي نادراً ما فعلته شبكات الأخبار)، وفي دوائر الأمن القومي، هي أن أفغانستان دولة نامية، بالكاد يُمكنها أن تتماسك، وهي دولة أوصالها بالية متصلة معاً بشكل عشوائي، تتنفس الصعداء، وتشهد تحسناً بطيئاً.

بيد أنها لم تكن كذلك. إذ إن الطريقة التي كنا ننظر بها إلى أفغانستان كانت مغايرة للواقع تماماً.

تتجلى أبرز الأمثلة على ذلك في الكيفية التي خدع بها الأفغان المتمرسين والمفكرون الخبراء أنفسهم لكي يروا شيئاً لم يكن موجوداً من الأساس، عندما اجتاحهم غضب عارم بسبب قوائم المهاجرين الأفغان (وليس اللاجئين من الناحية الفنية) التي أُعطيت لطالبان لتسهيل التنقل عبر الطوق الأمني في طريقهم إلى المطار. فقد قارن البعض ذلك بالقوائم التي استخدمها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية لتحديد هوية الأشخاص من أصول يهودية. وهذا يُعد سوء فهم عميق وأساسي للثقافة الأفغانية، والسبب الذي دفع هؤلاء الأفغان إلى محاولة الهجرة في المقام الأول.

يعتمد الألمان، مثلنا، على القوائم، والأسماء الموجودة في جداول البيانات التي توضح من قد يستطيع تلبية نداء الوطن، إذا استُدعى إلى الخدمة العسكرية، ومن الذي يتعين عليه تسديد أموال ضريبية ولأي جهة، ومن هو الشخص الذي يرتبط اسمه بلوحة السيارة التي شوهدت وهي تمر عبر جسر ويتستون في ليلة الجمعة بدون بطاقة تحصيل رسوم العبور، وعليه أن يدفع الآن عشرة دولارات. إذ يتألف المجتمع في أفغانستان من مجموعة من الأصدقاء، وأبناء العم وأبناء الإخوة والأخوات، وتماماً مثلما تعلم الدولة عندما يتهرب أحد الأشخاص من دفع الأموال التي يدين بها إلى الدولة، ففي أفغانستان، إذا خرج أحد الأشخاص ليلاً ليتمشى بمفرده، أو مع امرأة لا تجمعه بها صلة قرابة، فمن المؤكد أن هذا الأمر سينتشر بسرعة وسيعلمه الجميع.

من ناحية، ثمة أشخاص يعملون لصالح الحكومة أو قوات الأمن الوطنية الأفغانية لديهم أقارب أو معارف يعملون لصالح طالبان؛ وفي المقابل، ثمة أشخاص يعملون لصالح طالبان لديهم أقارب أو معارف يعملون لصالح الحكومة أو قوات الأمن الوطنية الأفغانية. ولذا ليس هناك حاجة إلى القوائم. وليست هذه هي الطريقة التي تُسجل من خلالها المعلومات الهامة أو تُحفظ. إذ إن النظام في أفغانستان مختلف تمام الاختلاف. وطالبان ليسوا مثل النازيين، على الرغم من أنه يمكن أن يغفر للشخص الذي أتى بذلك الاستنتاج بعد قراءة رواية “عداء الطائرة الورقية” أو الجزء الثاني منها.

كل من يغادر أفغانستان ويترك ورائه أجيالاً من الحياة والذكريات يفعل ذلك، لأنهم معروفون بالفعل لدى طالبان. يُمكن أن تكون أسماؤهم على إحدى القوائم، أو مئات القوائم، أو لا تكون مذكورة في أي قوائم على الإطلاق، ولن يُحدث ذلك أي فرق. بيد أن ذلك من الممكن أن يُحدث فرقاً بالنسبة لنا، ولكن باستثناء الخيارات الشكلية الأخيرة، إذ لا يجمع بين نظام طالبان ونظامنا الكثير من الأمور المشتركة.

إقرأوا أيضاً:

إليكم بعض الأكاذيب الأخرى التي شاهدتها.

1) الانسحاب أدى إلى الإضرار بمصداقية الولايات المتحدة مع حلفائها. لا، لم يفعل. إذ لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بنفس القدر من المصداقية مع حلفائها مثلما كان قبل أن تنسحب من أفغانستان. بيد أن الانسحاب ربما قد أضر بسمعة بعض الأفراد الذين لم يتوقعوا من الرئيس بايدن أن ينفذ هذا القرار، ولكن هذا أمر آخر مختلف.

2)الخسائر في الأرواح بين صفوف المدنيين الناجمة عن العمليات العسكرية للولايات المتحدة كانت مُكافأة للإرهابيين الذين قتلوا أو اعتقلوا نتيجة لهذه العمليات. لا، الغاية لا تبرر الوسيلة.

3) كان من الممكن القيام بنوع من السرد أو الدعاية أو الإجراءات بطريقة مختلفة لمواجهة دعاية طالبان. افتراض منافي للواقع، وغير مجدي، مجرد هراء عديم الفائدة.

بيد أن أسوأ كذبة من وجهة نظري -وهي الكذبة التي توضح أن مؤيديها يعيشون حقاً في عالم خيالي، وليس عالم مبني بإتقان- هي أن الوضع الراهن كان مستقراً. ولم يكن هناك داعي لحدوث كل ذلك، وأن الولايات المتحدة كان بوسعها أن تحافظ على موطئ قدم ولو صغير في أفغانستان لسنوات أو عقود، أو “إلى أجل غير مسمى”.

هذه كذبة يستخدمها الناس العاديون كل يوم لدرء خوفهم من الموت، ويمكن فهمها على هذا المستوى. ولكن عندما يستخدم السفراء السابقون على المنابر الإعلامية الرئيسية، والمفكرين البارزين في المؤسسات البحثية، وخبراء الأمن القومي على منصات التواصل الاجتماعي، أسطورة التواجد الدائم في أفغانستان، ليجادلوا بأن الوضع الراهن الأفغاني الذي فرضه العنف الأميركي كان قابلاً للاستمرار حتى على المدى القريب؛ مع وجود طالبان التي من الواضح أنها أكثر قدرة وثقة بكثير مما تصورنا، وحكومة لم يكن لها تأثير على أرض الواقع، يجعل المرء يستشيط غضباً.

تعتمد كذبة “الوضع الراهن” على عدم اهتمام القراء بالشأن في أفغانستان. وقد يبدو منطقياً إذا كان أول مرة يطلع فيها الشخص على الوضع في أفغانستان من خلال التغطية الإعلامية لانسحاب الولايات المتحدة. فقد ضمت هذه التغطية حشودا من المترجمين الفوريين السابقين والأجانب الذين تقطعت بهم السبل ويخشون طالبان، ويفترض أنهم أيدوا الوضع الراهن من قبل. بيد أن ما لا تعرضه هذه التغطية هو التقدم المستمر لطالبان في المناطق الريفية في أفغانستان، والشهور والسنوات التي شهدت سحق القدرات العسكرية والإدارية الأفغانية حتى في ظل الوجود الأميركي. ولا يستطيع أنصار الوضع الراهن لأي سبب من الأسباب أن يواجهوا حقيقة أن أفغانستان التي يصفونها لم تكن موجودة منذ سنوات، بل وربما لم تكن موجودة على الإطلاق.

تُعبر هذه الأوهام كلها عن رغبة صريحة أو لاشعورية في عدم رؤية الواقع على حقيقته. وثمة نوع آخر من الأكاذيب، كان الغرض منها الاحتيال أو الخداع، استخدمته إدارة بايدن باستمرار. فمن خلال البيانات التي تتناقض مع الحقائق الواردة في التقارير أو تقديم تقييمات وردية، تمكنت الإدارة من خداع المراسلين والقراء المطلعين حول الوضع على أرض الواقع، مما أدى إلى زعزعة الثقة، وتسببت في فرض سوء النية دون هدف واضح.

لقد كان من المحرج مشاهدة الإدارة تحاول التنصل من المسؤولية مثلما فعل بايدن عندما اتهم قوات الأمن الوطنية الأفغانية بالجُبن. ثمة الكثير من اللوم الذي يجب أن يوجه فيما يتعلق بإخلاء الحلفاء الأفغان. وإذا أراد بايدن أن يستحق التقدير من أجل الانسحاب -وهو أمر طيب- يتعين عليه أن يعترف بمسؤولية إدارته عن الطريقة التي حدثت من خلالها عمليات الإخلاء المتتالية، بما في ذلك المشاهد الفوضوية التي رأينها على مدى الأسبوعين الماضيين.

لقد كان الانسحاب الأميركي كارثياً بالنسبة لمئات الآلاف من الحلفاء الأميركيين الذين وجدوا أنفسهم على نحو غير متوقع في بلد آخر في وقت سابق من هذا الشهر. لقد كنا نعتقد أن الحكومة الأفغانية مجهزة وممولة على نحو ملائم لتخوض حربا من أجل تقرير المصير ضد طالبان. ولم نكن نتوقع أنه ليس هناك حكومة، وأنه لن تكون هناك حرب. ولم نكن نتصور أننا خدعنا أنفسنا لرؤية مخرج بينما ليس هناك مخرج، وأن هناك وطن بينما في الحقيقة ليس هناك شيء.

ثمة أمر وحيد يبعث على الراحة بين كل هذه المآسي. فقد عملت حشود من المحاربين القدامى، والعسكريين الذين لا يزالوا في الخدمة، والدبلوماسيين، بلا هوادة للترحيب بهؤلاء المهاجرين الأفغان غير المتوقعين إلى الولايات المتحدة. لقد أصبح من الشائع أن يوجه النقد إلى البلاد باعتبارها دولة متعصبة للبيض، أو منعزلة، أو معادية للأشخاص من خلفيات مختلفة. لذا عند رؤية تلك الجهود الشعبية الكبيرة لاحتضان الأفغان في الولايات المتحدة وتمهيد الطريق أمامهم للنجاح، من الجميل أن ندرك أن هذه الانتقادات هي في حد ذاتها نوع من الأكاذيب، وأنها ليست سوى نوبة عصبية من العداء للولايات المتحدة، لا تصمد عند إمعان النظر فيها. ففي نهاية المطاف، لا تزال أميركا ملاذاً لأولئك الفارين من الاستبداد. وهذه هي الحقيقة.

أدريان بونينبيرجر

هذا المقال مترجم عن thedailybeast.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.

إقرأوا أيضاً: