عندما تخاف ينزلق قلبك من قفصك الصدري صوب المعدة، فيجوع عوض أن ينبض فقط. بعد كل خوف أُصبح نهماً للعناق!

لا أتحدث هنا عن الخوف الطبيعي كأن أخاف نتيجة امتحان، أو خسارة حبيب بعد خيانة، بل عن ذاك الذي يأتيك وأنت على تماس مباشر مع الموت. ذات يوم قبل تسع سنوات في دمشق، طريق العودة من المدرسة إلى البيت حيث كنت أعمل معلماً في مدرسة ابتدائية أسمع صوت قذيفة الهاون، أْخفض رأسي تلقائياً بين كتفي، أريد أن أحميه. أنتظر، أجمد في مكاني منصتاً لزفيرها، إن سمعته يعني أنها لن تسقط فوقي، وأنني سأعيش ليوم آخر أو ربما ساعة إضافية جديدة فقط.

استغرقني الأمر سنوات حتى أدرك خطورة ما مررت به، وأفهم سبب الانحناءة في ظهري، حدبة الخوف تلك كلفتني ساعات وساعات ألهث فيها خلف الآلات الرياضية، بينما كل ما كنت أحتاجه لأحظى بظهرٍ مستقيم هو الطمأنينة!

قالوا انتهت الحرب، لكنني ما زلت أخفض رأسي بين كتفيّ بين حين وآخر، اكتشفت أن هناك نوعاً آخر من الرصاص لا يكون نحاسياً. وبصفتي لاجئاً، فأنا معرض دائماً لأكون هدفاً صالحاً ليُطلق علي، لا يكون ذلك بالضرورة من بندقية. أحياناً تخرج النار من قاعة برلمان أو من مكتب سفارة. حين تعيش في خيمة أنت لا تملك نفسك، يتحول اسمك إلى رقمٍ في سجل مكتب الهجرة في دولة لا يموت الناس فيها بالجملة، تمتص كل ما فيك لتمنحك الحماية.

هل نجونا؟

وأنا أكتب قطةٌ أمامي خلف النافذة تحاول السير فوق سور الحديقة، تتحرك بحذر شديد وعيناها مسمرتان إلى الأمام وأذناها ترتقبان أي خطر يهدد حياتها. كلنا قطط على خط الحدود!

أمام السور، شارع فرعي وإشارة مرور تذكرني بصديقة التقيتها في سنتي الأولى في السويد. كنا في طريق عودتنا من جلسة الألعاب (كمتطوعين في الصليب الأحمر) لأطفال عائلات رُفضت طلبات لجوئهم وتنتظر دورها للترحيل. يقع المخيم في منطقة لا سكن فيها على أطراف المدينة، قبل موقف الحافلة بقليل إشارة المرور تصبح حمراء. فتقف صديقتي ولا تقطع الطريق الخالي تماماً إلا منا. وحين أسألها: المكان ناءٍ، لم تمر سيارة منذ ساعات فلماذا تقفين؟ تجيب بأن الإشارة حمراء و أن القانون هو القانون! كيف أفهم الالتزام بقانون سير أنا الذي لم يلتزم بي قانون دول، وتُركت لسنوات من دون حل لقضيتي أو توضيح مصيري واكتفت تلك القوانين بإرسال حصص المعونة الغذائية وبعض علب الدواء؟

راهناً، وُضع قانون اللجوء الجديد في السويد والذي يُلزم طالب اللجوء بتحقيق شروط ليست بالسهلة للحصول على الإقامة الدائمة فيها.

إذاً علي أن أسلم المدينة نفسي لتأكلني وتجعل روحي حديدية، أن أنسى ما مررتُ به وأن أتجاهل اغترابي عن والدي وأنني أكبر بعيداً من، وأيضاً خسارتي أصدقائي. أن أتقن اللغة الجديدة وأبحث عن عمل أو ربما عملين لأتمكن من تحقيق الحد الأدنى من الدخل ودفع الضريبة. علي أن أعرف قوانين المجتمع وأثبت حسن سلوكي، الحصول على سكن ودفع التأمين والالتزام بالفواتير… كل هذا حتى أتمكن من التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة كلاجئ للمرةً الثانية في بلد جديد بعد هذه السنين كلها!

وصلت أوروبا وأنا في الثلاثين، وعلي أن أركض وأركض لأعوض تأخري. أن أضع مشاعري في مغارة لا تُفتح مهما عصف بها الحنين. في الواقع هذا ما حاولت فعله في سنواتي الخمس الأولى، لكن جبل الذكريات ذاك كبر على غفلةٍ مني وصار أكبر من أن التف حوله. والحنين امتدت مخالبه وصارت تمزق السؤال فأشمه أحياناً مع قهوة الصباح أو صوت المطر.

الآن أصبح بإمكان الجميع أن ينظروا إلى الوراء. أو على الأقل أن ينظروا أين تقف أقدامهم! أصدقائي الموزعون في بلاد الأرض بعدما كانت مدينة واحدة تجمعنا. ركبنا قوارب مطاطية وأحذية تصلح للخوض وسط الطين وركضنا في الجهات الأربع فمن نحن بعد هذا الرحيل؟

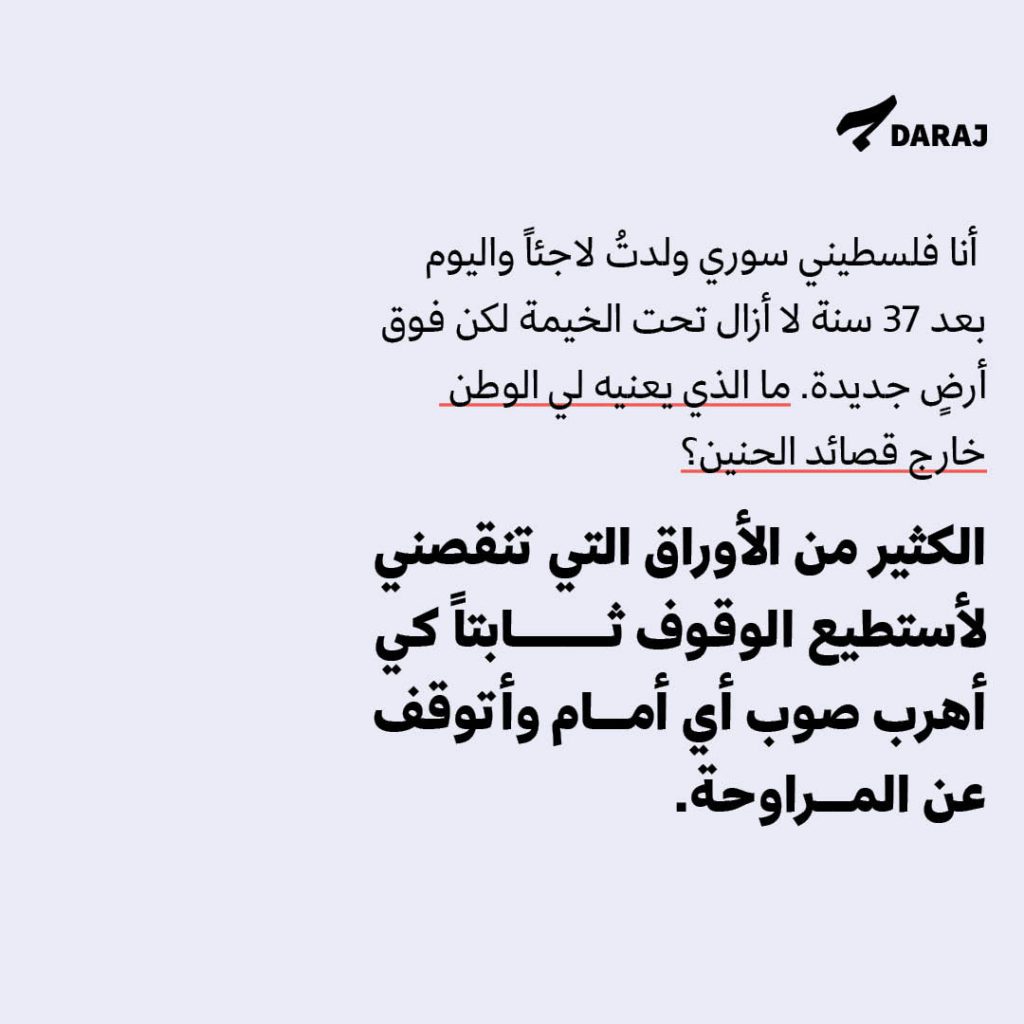

بعد أن أُنهي مكالمتي مع أمي أفكر بجدي ماذا فعل من دون انترنت عندما غادر البلاد؟ وأفهم جيداً كيف خبأ حزنه في الأغاني وحكايات المساء أمام قنديل الكاز في سهرات المخيم . أنا فلسطيني سوري ولدتُ لاجئاً واليوم بعد 37 سنة لا أزال تحت الخيمة لكن فوق أرضٍ جديدة. ما الذي يعنيه لي الوطن خارج قصائد الحنين؟ الكثير من الأوراق التي تنقصني لأستطيع الوقوف ثابتاً كي أهرب صوب أي أمام وأتوقف عن المراوحة. لا أنا وحدي بل كل من هم مثلي، أقصد هنا فلسطينيي سوريا. فعندما اشتعلت الحرب كانت الصفعة القوية لتوقظنا، لم يكن لنا من منفذ واحد للهروب سوى الركض عبر الحدود مهددين بالموت بأي لحظة. استطاع السوري السفر إلى لبنان والأردن أو تركيا، بينما لم يُسمح للفلسطيني المقيم في سوريا بذلك. في شتاء 2015 كنا نركض بين رصاص الاشتباك بعد القصف، خارجين من مخيم اليرموك، فيما كان محمود عباس متحمساً يشاهد “أرب آيدول” مشجعاً محمد عساف للفوز! حتى هذه السلطة العاجزة لا تعترف بنا!

كانت أوروبا هي الوجهة والمكان الوحيد الذي قد يمنحني مواطنة وأوراقاً ثبوتية بعدما أغلقت كل الدول الممانعة والداعمة للقضية الفلسطينية حدودها في وجهي أنا الفلسطيني!

كم مرةً علي أن أشارك ألمي لأحمي الآخرين؟ كم مرةً أعيد نبش الجرح وتنظيفه ليبقى الألم طازجاً ويخرج صراخي مقنعاً لتعديل القوانين؟ هذا لسان حالي وأنا أكتب مقالاً كهذا أو أشارك في معرضٍ للرسم يحكي قصصنا نحن اللاجئين. أفقد في كل مرة كلمات جديدة، ككلمة “بلادي” مثلاً، حين أقرأها أو أقولها لا أشعر بشيء كما لو أنها بلغة لا أفهمها، حروف مجموعة تشكل صوتاً أضعف من أن يثقب قلبي.

صار عندي قاموس جديد للمعاني يصلح لمن يعيش بين زمنين كنصفين، نصف في كل قارة. جواز السفر يعني ورقة نجاة أخيرة لم أكتشف بدوري أنني لا أملكها إلا بعدما سافرت. حينها كانت المرة الأولى التي أدرك فيها الفرق بين وثيقة السفر وجواز السفر. إذاً غير مسموح لي بالنجاة! أو أن أقول مثلاً “قارب”، وأتحول في لحظة لنقطة برتقالية بين ثلاثين آخرين وسط الماء، على جلدة منفوخة تبحر ليلاً بين دولتين… من دون صوت… هناك من يصرخ في داخلي لكن، بلا صوت.

إقرأوا أيضاً: