يعيش سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، البالغ عددهم 4.8 مليون شخص، في واقعين متزامنين لكنهما مختلفان للغاية. فعلى أرض الواقع، يعيش الفلسطينيون إما كأسرى في قطاع غزة المكتظ، حيث تحكمهم حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية، أو معزولين ومحاصرين وسط الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية الخاضعة منذ 12 عاماً لسيطرة حكومة السلطة الفلسطينية غير المنتخبة، والتي تواصل إحكام قبضتها على السلطة من خلال ترهيب نشطاء الديمقراطية. وفي كلتا الحالتين، يمثل الفلسطينيون في نهاية المطاف أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية ، التي تمنع المدعى عليهم من الاستعانة بمحامٍ خلال التحقيق، والتي تصل نسبة الإدانة بها إلى 100% تقريباً.

تختفي تلك الحواجز على الإنترنت، حيث يمكن للفلسطينيين التحدث مع عائلاتهم بحرية متجاوزين الأسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة التي تفصلهم عنها. وحيث يمكنهم مشاركة قصصهم مع المراقبين الدوليين والمتعاطفين معهم من جميع أنحاء العالم. وبفعل الفلسطينيين ذلك، يستطيعون القول إنهم مواطنو دولة فلسطين ذات السيادة: التي تعترف بها 138 دولة والتي مُنحت في عام 2012 صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. تعد دولة فلسطين الثانية هذه على الإنترنت بمثابة الإيفاء بوعد الإنترنت المتفائل -الذي غالباً ما يُنسى- بمنح صوتٍ لمن لا صوت لهم وتسليط الضوء على أكثر مناطق العالم ظُلمةً.

لكن هذه الدولة مهددة أيضاً بالاندثار. يعزى ذلك إلى تضافر ثلاثة قوى رئيسية. أولها أجهزة الشرطة والمراقبة الإسرائيلية واسعة النطاق، التي تُستخدم لتعقب وترهيب وسجن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بسبب منشوراتهم على الإنترنت. أما الثانية فهي شبكة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لاستهداف الخطابات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أرجاء العالم. وتتمثل القوة الأخيرة -الأكثر إثارة للدهشة- في شبكات التواصل الاجتماعي الأميركية التي أبدت استعدادها لإسكات الأصوات الفلسطينية في سبيل تجنب أي جدل سياسي أو ضغط محتمل من الحكومة الإسرائيلية.

توضح هذه القوى مجتمعةً كيف يمكن لحكومة ديمقراطية ظاهرياً أن تقمع حركة شعبية على الإنترنت بموافقة ضمنية من الرؤساء التنفيذيين الذين يدَّعون الليبرالية في وادي السيليكون. هذا السيناريو التجريبي الذي يُحاك ضد الفلسطينيين لن يبقى في الشرق الأوسط إلى الأبد. فمع الوقت، ربما يُستخدم هذا المخطط لمواجهة مختلف النشطاء حول العالم.

ما لم تُتّخذ خطوة جذرية، فإن المشهد يبدو قاتماً. فلطالما كان من البديهي أن الإنترنت حليف النشطاء والمستضعفين. بالنسبة لقضية تقرير المصير الفلسطيني، يبدو أن العكس صار هو الصحيح. فقد أقامت الحكومة الإسرائيلية سلسلة فعالة بشكل ملحوظ من الأنظمة المختصّة بقمع الخطاب الفلسطيني.

كان الفلسطينيون في طليعة مستخدمي الإنترنت وأكثرهم حماسة له. فعلى الرغم من أن 2% فقط منهم كان بإمكانهم الوصول إلى الإنترنت في 2001، زادت هذه النسبة لتصل إلى 41% بحلول 2011، وهو ما يجعلهم ضمن قائمة البلدان الأكثر اتصالاً بالإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وقد نجحوا في تحقيق ذلك رغماً عن الضوابط الصارمة المفروضة على الواردات والحصارات المتكررة التي تقيد الحياة اليومية، إضافةً إلى التحكم الإسرائيلي شبه الكامل في الهياكل المادية الأساسية الخاصة بالإنترنت في فلسطين. منحت منصات التواصل الاجتماعي وسيلة للشباب الفلسطيني لإبراز هويتهم الثقافية وتاريخهم المشترك الذي تصدع قبل أن يولدوا. ومكَّنتهم أيضاً من تنظيم الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على الأضرار الناجمة عن الرصاص والقنابل الإسرائيلية.

بعدما وجد الفلسطينيون وسيلة للتعبير عن أنفسهم رقمياً في منتصف العقد الأول من الألفية، بدأت مخاوف الحكومة الإسرائيلية حول روايتها الرقمية الخاصة في الازدياد. ولذا، استثمر جيش الدفاع الإسرائيلي بكثرة في تطوير وسائل تأثيره الرقمية، من خلال تجنيد مدونين ومصممين جرافيك وإرساء حضور قوي على منصات “فيسبوك وتويتر ويوتيوب”. وفي أوقات النزاعات يجتمع طلاب الجامعات الإسرائيليين في غرف الدردشة المسماة “حسْبَرا” (كلمة عبرية تعني شرح أو توضيح)، من أجل إنتاج محتوى موالي لإسرائيل والتصدي للتحيز المزعوم ضد إسرائيل في وسائل الإعلام الدولية.

لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير الرأي العام العالمي، الذي انتقد إسرائيل بشدة خلال حربيها على غزة في 2012 و2014. فقد أدت منظومة الدفاع الجديدة وقتها، المعروفة باسم “القبة الحديدية”، إلى وجود تفاوت كبير في أعداد القتلى المدنيين خلال هذه الحروب: إذ قُتل تسعة إسرائيليين أثناء المعارك مقابل 800 قتيل فلسطيني (وفقاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية) أو 1,800 قتيل (حسب تقديرات حماس)، كان معظمهم من الأطفال. وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي تضج بالدليل القاطع على معاناة الفلسطينيين.

في 2015، اكتسب العنصر الرقمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني بُعداً جديداً هائلاً. إذ بدأ الشباب الفلسطينيون، الذين تم استقطابهم من خلال الحملات الدعائية لحركة حماس وغيرها من الحركات الإسلامية إضافة إلى مقاطع الفيديو واسعة الانتشار للقتلى والمصابين جرَّاء الاحتلال الإسرائيلي، في شن حملة إرهابية عشوائية وغير موجهة في معظمها. ونتيجة لذلك، شهدت “انتفاضة السكاكين” أكثر من 300 عملية تشتمل على محاولات الطعن أو الدهس أو إطلاق النار في إسرائيل وفلسطين على مدار عام، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل 34 مدنياً: 31 إسرائيلياً وثلاثة من الرعايا الأجانب، إضافة إلى خمسة أفراد أمن إسرائيليين. ردت أجهزة الشرطة والجيش الإسرائيلية بقتل أكثر من 150 فلسطيني يشتبه في محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، إضافة إلى قتل العشرات من المحتجين والمتظاهرين.

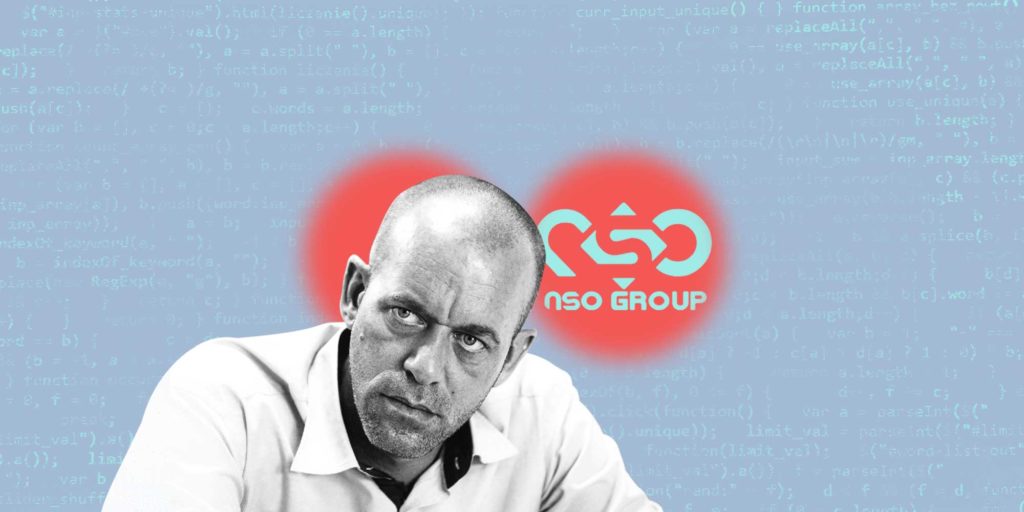

فيما بعد، حوّلت قوات الأمن الإسرائيلية تركيزها إلى منصات التواصل الاجتماعي، وأسست شبكة من الحسابات الشخصية المزيفة على موقع “فيسبوك” لتسهيل عمليات المراقبة، واعتقلت أكثر من 300 فلسطيني بسبب نشاطاتهم على “فيسبوك” التي قالت إنها تظهر “تحريضاً على العنف والإرهاب”. وفي 2016، سنت إسرائيل قانوناً جديداً صارماً لمكافحة الإرهاب وسَّع تعريف “التحريض” ليشمل أي شكل من أشكال التعبير عن “التضامن” مع الإرهاب أو المنظمات الإرهابية. لذا، وبسبب صلاحياته الواسعة فيما يتعلق بتعريف تلك المنظمات الإرهابية، فإن القانون يُجرِّم بالفعل الثناء العلني أو الدعم أو حتى رفع الأعلام المرتبطة بحركات الاستقلال أو التضامن مع الشعب الفلسطيني. مكَّن القانون أيضاً الجيش الإسرائيلي من اعتقال الفلسطينيين بسبب المحتوى المنشور على الإنترنت — حتى لو كانوا يعيشون في المناطق “أ” و”ب” من الضفة الغربية، وهي مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.

وحتى عندما هدأت حدة “انتفاضة السكاكين”، لم تتوقف الاعتقالات. فوفقاً لإحصاءات مركز “حملة” الفلسطيني المعني بالحقوق الرقمية، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية ألفي فلسطيني تقريباً منذ 2017 بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول السلطات الإسرائيلية أن هذه الاعتقالات تأتي نتيجة تفعيل برامج الشرطة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تستخدم التنميط النفسي والديموغرافي لاحتجاز من يُشتبه في ارتكابهم أعمال عنف يوماً ما. وتصر الشرطة أن تلك التكنولوجيا حالت دون وقوع مئات الهجمات الإرهابية، لكن من المستحيل التحقق من مدى صحة هذه الادعاءات. وبسبب منطق الاحتلال المريع والعقيم -الذي يضع أمن مواطني إسرائيل مقابل حقوق الفلسطينيين الذين يرون أنهم غرباء ينفذون أعمال عدائية- لا تزال أجهزة الأمن الإسرائيلية تُصر على تعقب واعتقال أكبر قدر ممكن من الأشخاص.

حتى مع اتصال مزيد من الفلسطينيين بالإنترنت أكثر من ذي قبل، فإن مساحاتهم الرقمية لم تكن أبداً بهذا الصغَر.

تؤثر دورة المراقبة والاستجواب والسجن هذه تأثيراً سلبياً واضحاً على التعبير الرقمي الفلسطيني. إذ لا يدري الفلسطينيون متى ستُصنِف الخوارزميات التنبؤية دعواتهم للتضامن الوطني باعتبارها تحريض. ولا ما إذا كان وضع علامة “أعجبني” على المنشورات الخاصة بأيّ عدد من الكيانات السياسية الفلسطينية في موقع “فيسبوك” قد يفسر على أنه دعم للإرهاب، أو متى قد تُصنف تلك المجموعة الجديدة على أنها كيان إرهابي. (في أكتوبر/تشرين الأول، صنفت الحكومة الإسرائيلية ست منظمات حقوقية فلسطينية كبيرة على أنها منظمات إرهابية، معرضةً بشكل مفاجئ آلاف العاملين في مجال الإغاثة والمستفيدين منها للمساءلة القانونية). لكن ما يعرفه الفلسطينيون تمام المعرفة هو أنه في حال اعتقالهم فإنهم سيُبعدون عن عائلاتهم وسيُسجنون لشهور أو لسنوات.

تتجاوز جهود إسرائيل لحظر الخطاب المؤيد للفلسطينيين منطقة الشرق الأوسط بكثير. فخلال السنوات الأخيرة، مارست الحكومة الإسرائيلية والمنظمات التابعة لها ضغوطات هائلة على شركة “فيسبوك” (التي أصبحت شركتها الأم تسمى الآن ميتا) وغيرها من شركات التكنولوجيا من أجل اعتماد تعريف جديد وموسع للمقصود بمعاداة السامية. يرى هذا التعريف، الذي نشره “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” في 2016، أن انتقاد إسرائيل هو بمثابة خطاب كراهية معادٍ لليهود، بما في ذلك الهجوم على حق الأمة في “تقرير مصيرها” وأيّ محاولات لتطبيق “المعايير المزدوجة” على الحكومة الإسرائيلية. وإذا اعتمدت منصات التواصل الاجتماعي مثل هذا التعريف الموسع فإن من شأن هذا أن يقيد بشدة الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة الإسرائيلية على الإنترنت.

أثار تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست جدلاً كبيراً داخل المجتمع اليهودي نفسه. يبدو جلياً أن شركات التكنولوجيا لم تقدم الكثير فيما يتعلق بالحد من إنكار الهولوكوست والتعصب ضد اليهود، يشهد بذلك الارتفاع الحاد في أعمال العنف والإرهاب المعادية للسامية خلال السنوات الأخيرة. لكن في الوقت ذاته، اعترض بعض اليهود على تعريف التحالف وذلك لربطه الوثيق بين الصهيونية -تلك الحركة القومية اليهودية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، والتي تمثل العقيدة التي تأسست بموجبها إسرائيل- وبين اليهودية ككل. ففي يونيو/حزيران، وقَّع أكثر من مائتي أكاديمي يهودي على “إعلان القدس حول معاداة السامية”، والذي يهدف إلى تنقيح تعريف التحالف وتقديم توجه بديل له من خلال التمييز بين الانتقادات الموجهة لإسرائيل والصهيونية وبين الهجوم على اليهود. وكتب الباحثون أن التصدي لِمعاداة السامية أمر ضروري، لكن لا بد في الوقت نفسه من “عقد نقاش مفتوح بشأن المسألة المعقدة المتعلقة بمستقبل” إسرائيل وفلسطين.

بالنسبة للفلسطينيين، تنطوي نتائج هذا الجدل على عواقب وخيمة محتملة. وذلك لأن التوسع في اعتماد تعريف التحالف ربما يؤدي إلى عرقلة النقاشات الدائرة حول التاريخ الفلسطيني، الذي تعود جذوره إلى عمليات التهجير القسري لأكثر من 700 ألف فلسطيني من بيوتهم على أيدي العصابات الصهيونية في أواخر الأربعينيات، وجانب كبير أيضاً من الثقافة الفلسطينية الحديثة، المرتبطة بمعاناة الفلسطينيين من الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة الممتد منذ 53 عاماً. وحتماً سيؤدي حظر بعض الانتقادات الموجهة لإسرائيل إلى تضييق الحيز المتاح للمرء من أجل التعبير عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وبينما تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة صياغة مواثيق التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أنشأت أيضاً مؤسسات لمراقبة المنصات بشكل مباشر. فمنذ العام 2015، أدارت وزارة العدل الإسرائيلية ”الوحدة الرقمية“ التي قدمت إلى “فيسبوك وتويتر ويوتيوب” عشرات الآلاف من طلبات إزالة المحتوى، زاعمةً في الغالب أن ذلك المحتوى يحض على العنف أو يدعم الإرهاب. وتأتي هذه الطلبات طوعاً، من الناحية الفنية، فهي ليست إلزامية، قانونياً، وبالتالي لا تظهر في تقارير الشفافية التي تستخدمها شركات التكنولوجيا للكشف عن أوامر الرقابة الحكومية. ومع ذلك، التزمت شبكات التواصل الاجتماعي بطلبات ”الوحدة الرقمية“ بنسبة تقترب من 90٪.

في الواقع، تمتلك ”الوحدة الرقمية“ الإسرائيلية قدر كبير من النفوذ. فعلى الرغم من أنها تعمل باسم الحكومة الإسرائيلية، تظل غير مُلزَمة بالقوانين الدستورية الإسرائيلية التي تضمن حرية التعبير والمرور بالإجراءات القانونية الواجبة. فيمكنها استهداف أيّ مستخدم للإنترنت -سواء مواطن إسرائيلي أم مقيم فلسطيني أم حتى أي طرف ثالث محايد في أي مكان بالعالم- وشن حملة قمع تظل في الواقع غير مرئية للمراقبين في الخارج. ففي أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بأن ممارَسات الوحدة لا تخالف القانون الإسرائيلي، مُشيرةً إلى الامتياز التنفيذي والطبيعة ”الطوعية“ لهذه الطلبات. وقد مهَّد هذا القرار الطريقَ أمام توسيع نطاق هذه الجهود الرقابية الخفية مستقبلاً.

ومع تبني الفلسطينيين الناشطية الرقمية واعتمادهم عليها للدعاية لقضيتهم، واعتبار الحكومة الإسرائيلية ذلك تهديداً لأمنها، فشلت شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد بعيد في تحديد مسار وسط. فالحكومة الإسرائيلية تمارس حملة منسقة من الضغوط القانونية وغير القانونية، لا يمكن لمديري شركات التكنولوجيا تجاهلها.

في المقابل، فإن الطبيعة المنقسمة للسيادة الفلسطينية -ما بين حماس والسلطة الفلسطينية، وفي ظل الاحتلال العسكري- تعني افتقار الفلسطينيين لشكل فعال من أشكال الإنصاف. فليس بإمكانهم إصدار مذكرات إحضار أو أوامر شرطية لمنصات التواصل الاجتماعي، وليس بإمكانهم أيضاً تهديد القوانين واللوائح الجديدة. وبغضّ النظر عن مدى حُجّيّة ما يقوله الفلسطينيون عن حقهم في حرية التعبير، فإن الموقف مشحون ضدهم. على سبيل المثال، دخلت القيادة العليا لشبكة “فيسبوك” في جلسات استشارية مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين منذ العام 2016 على الأقل. لم يُعقد أول اجتماع رفيع المستوى مع السلطة الفلسطينية إلا في العام 2021 بعد حملة ضغط مطولة. فقطاع التكنولوجيا المحلي في إسرائيل يمنحها أيضاً ميزة لا تُنكَر حين يتعلق الأمر بالقوة الناعمة. ويمثل فرع “فيسبوك” في تل أبيب مركزاً إقليمياً ضخماً وهو واحد من مكتبَين للشبكة في منطقة الشرق الأوسط.

والنتيجة انحيازٌ منهجي ضد الفلسطينيين في ممارسات الإشراف على المحتوى في شبكات التواصل الاجتماعي. وقد اتضح هذا الانحياز في شهر مايو/أيار الماضي حين احتشد الفلسطينيون ضد عمليات الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي في القدس الشرقية المحتلة. وبعد شهر من تصاعد الاحتجاجات في الشوارع والانتقام الشرطيّ، وثَّق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ”حملة“، حوالي 700 إزالة لمحتوى موالٍ للفلسطينيين أو خفض ترتيبه أو إخفائه، وغالباً دون تحذير أو توضيح كافٍ على منصات “فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب وتيك توك”. وبالنسبة إلى هؤلاء النشطاء الفلسطينيين الذين اعتمدوا على ظهورهم عبر الإنترنت لحماية أمنهم الجسدي، كانت تلك الإزالة مثيرة للقلق على نحو خاص. وقالت مريم البرغوثي، وهي محللة سياسات فلسطينية، في مقالة لها كتبتها في يونيو/حزيران الماضي لمؤسسة ”بقية العالم“ Rest of World: ”كثير من مصدر قوتنا ينبع من قدرتنا على إيصال صوتنا. شعرتُ بأننا نتعرض للهجوم من جميع الجوانب، ونُحرَم من تقديم شهادتنا على ما نراه في واقعنا“.

ومع تصاعُد أزمة مايو/أيار الماضي -بعد انطلاق وابل عشوائي من صواريخ حماس أدى إلى مقتل 14 مدنياً إسرائيلياً، ورد عليها جيش الدفاع الإسرائيلي بضربات جوية إضافة إلى عمليات الشرطة التي أدت إلى مقتل حوالي 156 فلسطينياً- صارت هذه الفجوة الرقمية أوضح. وكان يُنظَر إلى أي محتوى بالعربية ينشره الفلسطينيون على أنه عمل إرهابي محتمل. ووفقاً لمراقبة منظمة ”هيومان رايتس ووتش“ الحقوقية، فقد وجد أحد مستخدمي “إنستغرام” الذين شاركوا سلسلة من عناوين صحيفة “نيويورك تايمز” عن الغارات الجوية الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي أن منشوراته تُحذف لحثّها متابعيه على ”عدم التنازل أبداً“ عن حقوقهم، بموجب القانون الدولي. فيما أُزيل محتوى لمستخدم آخر لمشاركته صورة للدمار الذي أحدثته القنابل الإسرائيلية على غزة (وكان التعليق: ”هذه صورة لبناء تمتلكه عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية … كانت لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى“). في الوقت ذاته، ظل خطاب الكراهية المعادي للفلسطينيين -بالعبرية لا بالعربية- ظاهراً ومنتشراً بسهولة في وسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأوا أيضاً:

وقد تنبّهت بعض المجموعات داخل كبرى شبكات التواصل الاجتماعي للتآكل المستمر في الحقوق الرقمية الفلسطينية. ففي سبتمبر/أيلول الماضي، دعا ”مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك“ إلى تحقيق مستقل في ممارسات الإشراف على المحتوى في الشبكة تجاه المحتوى الموالي للفلسطينيين، وذلك لتحديد إن كانت تلك الممارسات قد ”طُبّقت دون تحيُّز“ (وقد التزمت شبكة فيسبوك منذ ذلك الحين القيام بهذا). وقد أثار أيضاً ”مجلس الإشراف على المحتوى“ مسألة أن المنظمات الحكومية، مثل ”الوحدة الرقمية“ الإسرائيلية، ربما أثّرت في صياغة غير مرئية لقرارات الإشراف على المحتوى في الشبكة. وإذا أخذت شبكة فيسبوك هذه المخاوف والتوصيات غير الإلزامية بصورة جدية، فقد تحذو حذوها شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى عند إعادة تقييم نهجها تجاه الخطاب الفلسطيني.

ولكن لا بد هنا من القول إن هذا ما زال أمراً غير كافٍ. فتعاطُف مجلس الإشراف في إحدى الشركات لا يقدم سوى القليل من السلوى للفلسطينيين الذين تستهدفهم الأجهزة الرقابية المعقدة في إسرائيل. ولذا فقد تكون الخطوة الأقوى والأكثر إلحاحاً لدى شبكات التواصل الاجتماعي هي الالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، الصادر في العام 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين المستقلة، ويمنحها موقعاً بصفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. وتعمل دولة الفاتيكان، التي يبدو أن شبكات التواصل الاجتماعي تعترف بوضعها شبه الوطني، بموجب قرار مماثل من الأمم المتحدة.

ومثل هذا العمل قد يضفي الرسمية على نوع من السيادة الرقمية الفلسطينية، ويضمن للفلسطينيين بعض حقوق التعبير على الإنترنت والمرور بالإجراءات القانونية الواجبة، بما يتجاوز وساطة المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين. فقد يجسد ذلك روح اتفاقية أوسلو وما تلاها من مبادرات للسلام بوساطة أميركية، التي سعت جميعها لرسم خارطة طريق نحو دولة فلسطينية في المستقبل. وقد تكون أيضاً صدىً للمبادئ الديمقراطية التي تبنّتها شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثّل ذلك مؤخراً في سياسة حقوق الإنسان المؤسسية بشبكة “فيسبوك”، التي شهدت تصديق الشركة على سلسلة من المعاهدات الدولية والأعراف الحقوقية (وقد رفضت الشبكة طلباً من مجلة “فورين بوليسي” لإعلان موقفها الحالي من الاعتراف بالدولة الفلسطينية).

من الناحية العملية، فإن إقرار شبكات التواصل الاجتماعي بدولة فلسطينية رقمية قد يقوّي سبل الحماية للخطاب الفلسطيني. ولن يكون بمقدور الحكومة الإسرائيلية بعد الآن تقديم طلبات لإزالة المحتوى والنظر إلى الفلسطينيين على أنهم أقلية عنيدة وعديمة الجنسية. فلم يعد المسؤولون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا ينسقون بسلاسة اجتماعات منتظمة مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين مع تجاهل ممثّلي الفلسطينيين. في الأزمات المستقبلية، يمكن للفلسطينيين أن يرتاحوا قليلاً، لمعرفتهم أن أصواتهم الرقمية -مفتاح سلامتهم ووسيلتهم الفعالة الوحيدة لتحقيق الإنصاف- لن تكون تحت رحمة قوة أجنبية معادية. ومع استمرار إسرائيل في النظر إلى الفلسطينيين على أنهم تهديد أمني لها، ووصمهم بـ”الإرهاب“ بصورة عشوائية أكثر من أي وقت مضى، فإن الحاجة إلى هذه الحماية ستزداد.

بالتأكيد ليست هناك سياسة ناجعة على الدوام. فإذا كانت السلطة الفلسطينية هي وحدها المستفيدة من الاعتراف الرقمي بالدولة، فقد تستخدم هذا الموقف المتقدم في تكثيف رقابتها على النشطاء الديمقراطيين ومنافسيها السياسيين. ثلاثة أرباع الفلسطينيين أصغر من أن يكونوا قد صوتوا في آخر انتخابات فلسطينية حرة في العام 2006. ومع أن الفلسطينيين قد يكون لديهم مطلبٌ بالاستقلال معترفٌ به دولياً، فإنهم تنقصهم حكومة تمثيلية حقيقية. وبالتالي، لا بد أن تقع حماية السيادة الرقمية، في المقام الأول، على عاتق الشعب الفلسطيني نفسه، لحماية خطابهم السياسي والحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، إذ يجدون أنفسهم محاصرين بقوىً قد تنتزع منها ذلك.

وما لم تُتّخذ خطوة جذرية، فإن المشهد يبدو قاتماً. فلطالما كان من البديهي أن الإنترنت حليف النشطاء والمستضعفين؛ بمعنى أنه -بكلمات الناشط جون غيلمور- ”يرى في الرقابة شيئاً ضاراً، ويلتفّ حولها“. وبالنسبة لقضية تقرير المصير الفلسطيني، يبدو أن العكس صار هو الصحيح. فقد أقامت الحكومة الإسرائيلية سلسلة فعالة بشكل ملحوظ من الأنظمة المختصّة بقمع الخطاب الفلسطيني. فيما تولّت بقية المهمة شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى خفض المخاطر القانونية والسياسية. ونتيجة ذلك كله أنه حتى مع اتصال مزيد من الفلسطينيين بالإنترنت أكثر من ذي قبل، فإن مساحاتهم الرقمية لم تكن أبداً بهذا الصغَر.

إيمرسون تي بروكينغ وإليزا كامبل

هذا المقال مترجم عن Foreignpolicy.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.

إقرأوا أيضاً: