كان قرار المخرج المصري، داود عبد السيد، إعلانه “اعتزال” العمل الفني، والذي عبر عنه بأنّه مجرد “تحصيل حاصل”، أكثر من قرار اجرائي.

بالفعل، توقف عبد السيد عن العمل، منذ عام 2015، بعد آخر أفلامه “قدرات غير عادية”، لكن إعلانه الأخير لم يكن سوى لحظة قصوى، أو ربما منفلتة، من الانسحابات المتكررة والقسرية للإغراءات التي تجعل صانع محتوى مهماً مثله في تاريخ السينما المصرية، يمتنع عن الدخول في المتاهات الفنية الراهنة، وتجريب الصور والأحداث والمواقف، لجهة ابتكار إمكانات جديدة وتوليد معانٍ مغايرة، عبر زوايا غير تقليدية.

في كتابه: “هزائم المنتصرين”، خدش الروائي الفلسطيني، إبراهيم نصر الله، ذاكرته السينمائية، بينما حاول استنطاق الأفلام التي شاهدها ومعرفة تأثيراتها فيه، وتحديداً ما يتصل بالأفكار التي تبنتها والقضايا التي روجتها، وعلاقة ذلك بمنطق السوق. وبينما يقول إنّ “السينما الشيء الوحيد الذي لن نحس بالذنب لو ضيعنا العالم كله من أجله، وكيف نضيع العالم وهي ذلك العالم؟”، فإنّ المخرج المصري، على ما يبدو، تمرد على ذلك العالم المتخيّل، بينما لم تسعفه حيله لاستكمال حكاياته التي اعتبرها انتهت.

يبعث صاحب “قدرات غير عادية”، مجدداً، ثلاثية صعبة ومعقدة، تتصل برهانات السوق والأيديولوجيا وعلاقتهما بالفن. وتراوحت تفسيرات اعتزال عبد السيد بين اعتباره مجرد إحباط شخصي، أو تسيد تسليع الفن وقوانين السوق على آليات الإنتاج، فضلاً عن مزاج الجمهور وتقلباته أو انحيازاته. ومن ثم، عدم قدرة الأول على التطبيع مع الواقع الجديد بشروطه، بينما تتزايد المسافة بين المتلقي الذي يخضع للأعمال الاستهلاكية الرائجة والمشوهة، والخيال الذي يتجمد داخل الأطر الضيقة، والتي تخرج منها أعمال مضمونة، تقوم على المباشرة والتلقين.

يمكن وصف إعلان داود عبد السيد الأخير بالاعتزال بأنّه احتجاج. وثمة جدل محموم حول خلفيات موقفه، وكذا تأثيراته في صناعة السينما. فيعد غيابه أو تغييبه خسارة فادحة ومؤثرة، الأمر الذي كشفت عنه ردود فعل متفاوتة، بين الجمهور وعدد من السينمائيين، لا سيما أنّ الرصيد الذي حققه لدى المشاهد عبر أفلامه، برغم قلّتها (تسعة أفلام طويلة، وثلاثة أفلام وثائقية قدمها في بداياته)، راكمت ذائقة شديدة الخصوصية تجاه فنه. هذا الفن الذي نجح في تحقيق معادلة صعبة، تتمثل في تفادي النخبوية والانحصار لدى فئة بعينها.

في زمن لم يرحل بعد، كانت آليات السوق تختصر بجملة “شباك التذاكر عايز كده”، كما يوضح الروائي السوري، فواز حداد، بحيث ما زالت هذه الآليات فاعلة ومؤثرة، والدليل هذه الأعمال الرديئة في السينما والأدب التي تمنح “استراحة للعقل، ريثما يغيب عن الواقع. المطلوب ألا نرى الواقع إلا من خلال سلطات تطمئن إلى أنّ كل شيء على ما يرام، والاطمئنان إلى الصمت، الصمت الشامل”.

ويردف حداد لـ”درج”: “تطورت آليات السوق وتمددت في مناحي حياتنا كافة، بفضل الأيديولوجيات المغلقة، وانحدار السياسة إلى الحضيض، وتحولاتها الكارثية، التي تقوم عليها أنظمة لا تهتم سوى ببقائها. لا ضحية سوى الإبداع. الإبداع المحاصر بالجهل. فالتجارة وما تدره الركاكة، عوامل خارجة عن طبيعة إبداع لا ينمو ولا يثمر إلا في مناخ يحقق له حداً أدنى من الحريات. الإبداع هو الحقيقة الوحيدة لإنقاذ عالمنا، إنّه الكاشف لقدرات المجتمع، يسعى إلى إيقاظه لا إلى تخديره، وذلك على الضد من أنظمة تعمل على إغراقه في التفاهة، لأنّ التفاهة مسلية، ومضادة للملل، تحت عنوان أنّ أيّ عمل لا يمنح المتعة لا يجلب المال، وكأن ما تأتي به التجارة من أرباح هو الفيصل في ثقافة تصنعها الإعلانات وبرامج الثرثرة، وادعاءات النجاح في مهرجانات المجاملة والرياء”.

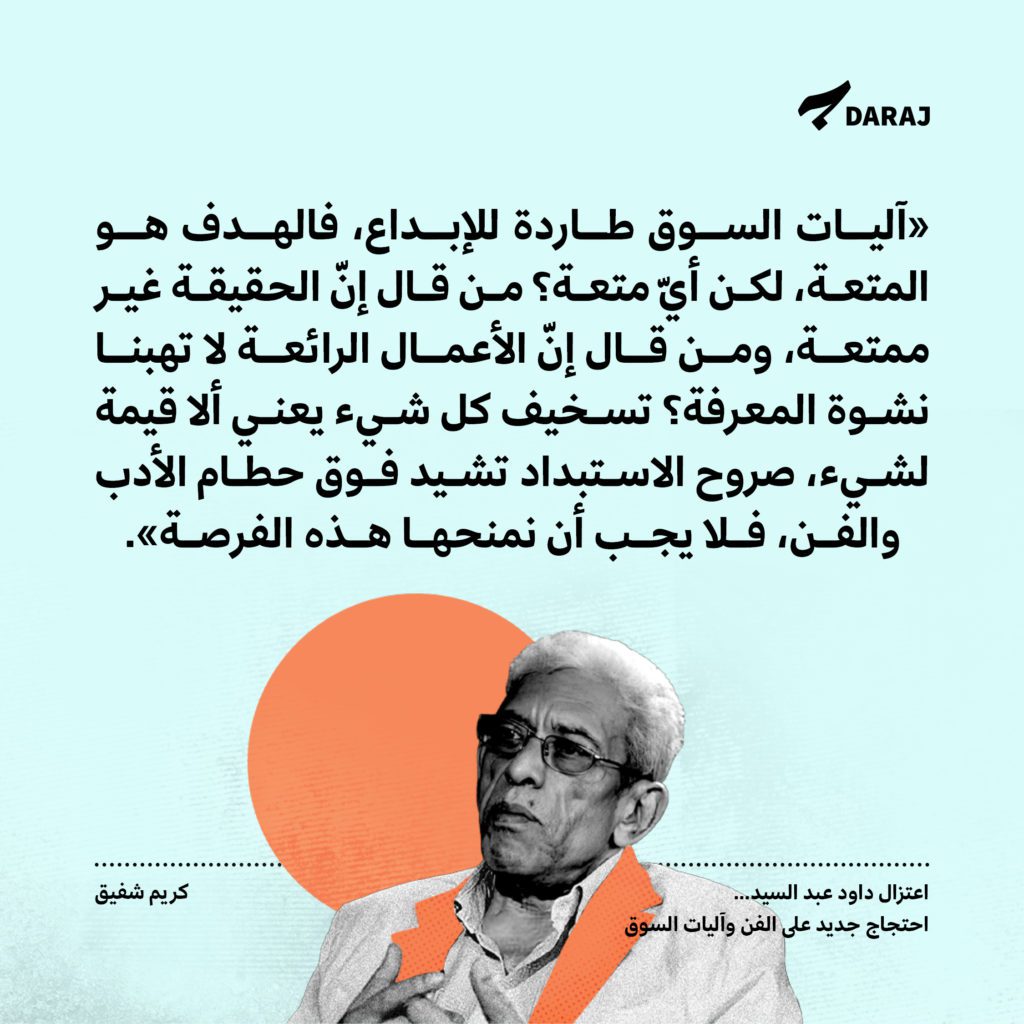

ويختتم: “آليات السوق طاردة للإبداع، فالهدف هو المتعة، لكن أيّ متعة؟ من قال إنّ الحقيقة غير ممتعة، ومن قال إنّ الأعمال الرائعة لا تهبنا نشوة المعرفة؟ تسخيف كل شيء يعني ألا قيمة لشيء، صروح الاستبداد تشيد فوق حطام الأدب والفن، فلا يجب أن نمنحها هذه الفرصة”.

إقرأوا أيضاً:

يتفق والرأي ذاته، الباحث المصري في فلسفة التاريخ الدكتور سامح إسماعيل، الذي يرى أنّ المخرج داود عبد السيد يحتج بإعلان اعتزاله على أنماط الإنتاج الراهنة، وآليات السوق، بكل أدواته ومزاجه وعنفوان تقلباته.

ويردف إسماعيل لـ”درج”: “لا أحد ينكر قدرات المخرج الكبير وإبداعاته، لكن السوق طوّق الفن بآلياته، وأحكم سيطرته، على أدوات إنتاج العمل الفني، مستفيداً من التحولات الحادة التي طرأت، لا سيما هيمنة السوشيال ميديا، فطغى مفهوم التريند على معايير الجودة، وخضع المنتجون رغبة في النجاح الوهمي، إلى مزاج قطاع عريض من الجمهور، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فاخترقت المنصات قلب الإبداع، وأوقفت عمله، أو بالأحرى حولت اتجاه خفقانه لمصلحتها”.

أمست طريقة عمل داود عبد السيد، وأدواته بالنسبة إلى هؤلاء، خارج التاريخ، لما تحفل به أعماله من حمولة فلسفية، ودلالات رمزية، شديدة التكثيف والحضور، إذ تشتبك مع الأطر السوسيولوجية المؤطرة للاجتماع الإنساني. وهذه السياقات، بدورها، وفق الباحث المصري في فلسفة التاريخ، ترتكز على قاعدة أن “الفن هو الأكثر قدرة على تشكيل الذوق العام للجمهور، وفتح مساحات جديدة باستمرار لمدارك الوعي. هذا الحضور المتعالي لم يعد قادراً على مواصلة فاعليته، في ظل سطوة الهامش وحصاره مراكز الفكر والإبداع في المجتمع، وتوجيهها وفق أدوات السوق ومعاييره القيمية الخاصة، حتى وإن كانت مبتذلة وبلا معنى”.

لا تبدو أفلام صاحب “رسائل البحر” من النوع الذي يستغلق على الفهم، أو يعتمد على التعقيد والصعوبة. فبرغم تعدد مستويات التلقي والتأويل، والتي تتيحها متون أفلامه، التي لها ثيمات خاصة، إلا أن الثابت هو الاحتفاظ بعنصري الإمتاع والغواية، وعدم تخليه عن جماليات الفن.

لذلك، يرفض أي محاولات لجره ناحية تفسير شخصية أو حادثة باعتبارها ذات حمولة رمزية معينة، برغم وجود زوايا مشتركة في مجمل أفلامه، من بينها الميثولوجيا الدينية، والتي تؤسس اللحظة المفتاحية لأبطاله قبل السقوط في فخ الغواية، والقبول بالمهمة في “أرض الخوف”، أو البحث عن معنى ما إثر خياراته في “رسائل البحر”.

وبين الغواية والاختيار تبقى مقاومة السلطة وهدم قيودها تؤطر للأزمات الوجودية لـ”يحي” في الفيلمين الأخيرين. يتفادى عبد السيد أن يفقد الفن سحره عبر صوته المباشر، والذي سيتحول إلى حقيقة تفسد حيويته. تلك مهمة المتلقي.

وفي لقاء له في “صالون الجزويت الثقافي” في القاهرة، يروي الكاتب هشام أصلان، أن أحد الحضور سأل داود عبد السيد عن المغزى وراء اختياره لاسم يحيى في أكتر من فيلم. وما إذا كانت رسائل “يحيى أبو دبورة” في فيلم “أرض الخوف” هي نفسها الرسالة التي استلمها (يحى) البطل الذي يحمل الاسم ذاته في فيلم “رسائل البحر”، بينما لم يكن يعرف بأي لغة كُتِبت، فأجاب بأنّه “لا توجد أي علاقة من قريب أو بعيد، وإن تكرار الاسم ليست له دلالة فلسفية وإن الموضوع مجرد استسهال اسم جاهز”. وتابع: “أدور(أبحث) على اسم تاني كل شوية ليه؟”.

يمكن وصف إعلان داود عبد السيد الأخير بالاعتزال بأنّه احتجاج. وثمة جدل محموم حول خلفيات موقفه، وكذا تأثيراته في صناعة السينما. فيعد غيابه أو تغييبه خسارة فادحة ومؤثرة.

عقّب المخرج السينمائي المصري على قرار اعتزاله بأنه ليس أمراً مفاجئاً أو طارئاً، بل قرار نهائي قد اتخذه منذ سنوات، بينما لم يكن يقصد أن يثير بإعلانه أي حديث حول موقفه الشخصي، إنّما البحث عن مصير أجيال جديدة من السينمائيين تبدو الظروف غير مهيأة لعملهم، في ظل عدم وجود مشروع سينمائي في مصر.

كما أشار إلى أنّه في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، كانت ثمة أفلام تعرف بـ”المقاولات”، لكن المعضلة، الآن، أنّ الجمهور هو الذي تغير، وقال: “أنت غيرت الجمهور، الجمهور اللي بيروح السينما في غالبيته ليست لديه هموم ولا اهتمامات، إنّما يبحث عن التسلية، في قاعات فاخرة متناثرة في المولات بعيدة من التجمعات السكنية. قديماً دور السينما كانت في الأحياء السكنية، وهو ما لم يعد موجوداً”.

وفي حديثه لـ”درج”، يوضح الناقد والفنان التشكيلي المصري، عز الدين نجيب، أنّه منذ سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر، في سبعينات القرن الماضي، تحول الفن إلى عنصر طبقي يخضع لآليات السوق، ولم تكن السوق المصرية مؤهلة لاستيعاب هذه السلعة، فكان البديل هو الاعتماد على سوق الدول النفطية، بينما كانت الثروات النفطية، آنذاك، تتدفق بغير حساب، وولدت معها انفتاح شهية أصحاب هذه الثروات لإشباع المظاهر من خلال السباق لاقتناء اللوحات، مثلاً، كواجهات استعراضية.

ومنذ ذلك الوقت، اتجه الفن، وفق قانون السوق، في طريق ذي اتجاه واحد بلا عودة. وكانت النتيجة هى خروج الجمهور المصري من أبناء الطبقة الوسطى من المعادلة، واستبداله بجمهور كبار الأثرياء، من مصريين وعرب وأجانب. هم الآن، وحدهم، تقريباً، زبائن الفن والفنانين، موضحاً أنّ “الفن في مجراه العام، حالياً، أضحى أسلوباً أقرب إلى العولمة، بغير خصوصية تجعله حتى منافساً قوياً فى سوق الفن العالمي. فكتب على الفن المصري بذلك أن يظل أسير (المحلية)، لكن برطانة غربية، فلا فهمه المصريون ولا اهتم به الغربيون”.

إقرأوا أيضاً: