كان الحدث رومانسياً ومبشراً وحالماً وواعداً، ثورة لم يسمعْ بها الشباب سوى في كتب التاريخ، أقاموها ثم عاشوا أجواء الحرية الكاملة، سياسياً ودينياً واجتماعياً، لأيام في الميدان ثم لأشهر في كل ربوع مصر قبل أن يأتي الضيفُ الثقيل الذي حاصر الثورة، وظل يحاصرها طويلاً، الجيش.

انقلبت حياة شباب الثورة إلى ظلمات، وتراوحت حيواتهم ما بين قتيل، ومنتحر، ومعتقل، ومهاجر. معظم من بقي منهم حياً في خضم “تصفية الحسابات” التي أعقبت الثورة، اضطر لاعتزال السياسة نهائياً، ويعيش في الاكتئاب، ليكتب سيرة “المُبتسرين الجدد”.

الناشطة أروى صالح في كتابها “المبتسرون: دفاتر واحدة من جيل الحركة الطلابية” تقول: “لقد مسّه الحلمُ مرّة، وستبقى تُلاحقه دوماً ذكرى الخطيئة الجميلة، لحظة حريّة، خفّة، لا تكاد تُحتمل لفرط جمالِها، تبقى مؤرقة كالضمير، ومُلهمة ككلّ لحظة مفعمة بالحياة، والفاعليّة مؤلمة”.

اكتئاب “جيل الحالمين”… كيف “اعتقلوا” في مقاعد المتفرجين؟

وجد “ن.م”، الذي شارك في احتجاجات ممتدة منذ عام 2005 في جناح أيمن نور، نفسه محاصراً بمن يتم إلقاء القبض عليهم من أصدقائه، بلا سبب، كان يسمع خبر اعتقال فلان وغيره، ويسمع في ما بعد تجربتهم القاسية والمهينة في المعتقلات، ليدرك أن عليه ألا يتحدث في السياسة أبداً، وأن يبتعد من أي شُبهات قد تجعله عرضة للاعتقال، فجعل صفحته على “فيسبوك” لأي شيء إلا السياسة: “لن يتغيّر أي شيء، ولن أحقق أي شيء، ويمكن أن أموت في المعتقل، وأفقد حياتي وأحبائي… واخترت العمل، أن أعمل كي أنسى ولا أجد وقتاً للتفكير في الثورة وما بعدها”.

أصيب الشاب الثلاثيني بالاكتئاب، وبرغم أنه كان منفتحاً على الجميع، يحب إقامة علاقات وصداقات جديدة، يتحدث إلى من لا يعرفهم ويطلب أرقام هواتفهم ويحاول ضمهم إلى “الشلة”، تحوّل إلى شخص انطوائي، يشعر بحزن غير مبرّر طوال الوقت، يرهقه العمل الذي لا يدر ربحاً لكنه يجده ملاذاً ملائماً بعيداً من الخطر والأحزان.

يقول لـ”درج”: “حاولت أن أتجاوز تلك الأحزان بكل السبل، لم أجد مستشفى جيداً لعلاج الشباب مجاناً، كنّا نحتاج اعتناءً نفسياً أكثر من ذلك، لقد كنا نوشك أن نموت ونجونا، وكنّا ننتظر المجد وانهار كل شيء أمام أعيننا… وبعدها، وحتى الآن، لم أعد أثق بأحد، تتملكّني نوبات قلق وشك في كل الناس، برغم أنني لم أعد أتعرف إلى أحد أو أنتمي لمجموعة من الأصدقاء… أعيش الآن حياتي في الظل، وبأقل عدد من الناس”.

مثل “ن” عاش العشرات من الشباب، الذي قرر أن يعيش في منفى اختياري، صنع لنفسه كوخاً منفصلاً عن العالم يعيش بداخله منذ وضعته السلطات أمام خيارين: السجن أو الموت، إذا قرر أن يناضل. وتحوّلت كلمة “يناضل” بالنسبة إلى جيل الشباب إلى مدعى للتهكم والسخرية، فمن يناضل يكون بالتأكيد حالماً وتافهاً أو مدعياً.

إقرأوا أيضاً:

مصائر شباب الثورة… مسجون أو مقتول أو لاجئ!

يمكن هنا السؤال حول شباب الثورة البارزين، أين انتهى بهم المطاف الآن؟

حاولوا كثيراً أن يكونوا حصناً منيعاً للديموقراطية أو الحرية أو الحالة الثورية التي سادت مصر، فوجد معظمهم نفسه ملقى في السجن خلال الحملة العنيفة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصفية الثوار، وذلك بعد عام 2013، فأحمد ماهر، مؤسس حركة “6 أبريل” الشهيرة، سُجن عام 2013، وأطلق سراحه عام 2017 وبقي تحت المراقبة، إذ يبقى في قسم الشرطة يومياً منذ السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً. وبنهاية فترة المراقبة الشرطية، اختفى تماماً.

ولا يزال رفيقه في “6 أبريل” محمد عادل سجيناً حتى الآن، وذلك بعد القبض عليه مرات عدة، إلا أن الأخيرة جاءت تزامناً مع الدعوة إلى عدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، فلم يخرج من السجن حتى الآن.

يقاوم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وزياد العليمي سجناً لا نهائياً… غير محدد المدة. فكلما اقترب موعد إطلاق سراحهم، تمّ مده، أو تدويرهم في قضايا أخرى، وكأن النظام المصري يوجه رسائل إلى الجميع، مذ قرر التخلص من كل من يمت للثورة بصلة، مفادها أن من يعترض سيكون مصيره هو مصير هؤلاء الذين يتحوّلون تدريجاً إلى “أيقونات” ثورية ليس لدورهم طوال أيام تظاهرات يناير وما بعدها، بل للتنكيل الذي يتعرّضون له، فقد حوّلهم النظام إلى “مسيح الثورة” الذي يدفع الثمن حتى الآن… ويخيف الآخرين من تكرار أي مخالفة قد تكلفهم حياتهم في السجن، ومنهم شادي الغزالي حرب، الذي أطلق سراحه من السجن عام 2020، وكان متهماً بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى تنظيم إرهابي، ليجد المجال العام مغلقاً ولا مجال للمشاركة السياسية، ففضل الابتعاد والصمت.

وهناك فئة أخرى من المهاجرين. شباب الثورة الذين نجحوا في الخروج من مصر مبكراً، ليعيشوا حياتهم “لاجئين” في دول أخرى ما بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وتركيا وغيرها. ويتصدّرهم وائل غنيم، مؤسس صفحة “كلنا خالد سعيد”، الذي تتلقى أسرته تهديداً وتُحاط بالمنع من السفر، بحسب ما يقوله، ضمن استراتيجية الأجهزة الأمنية القديمة بابتزاز النشطاء والمعارضين عبر التنكيل بأسرهم، وقد سبق أن قُبض على شقيقه دون اتهام واضح لإسكاته. ويقدم غنيم تناقضات عبر صفحته الشخصية لم يكن أحد يتوقّعها ويمكن أن تدخل ضمن “الاضطرابات الوجودية” لشباب الثورة، فمرة يسبّ الأجهزة الأمنية، ومرة أخرى يعرض خدماته عليها ويدّعي أنه يملك أسراراً يريد أن ينقلها لها وبعدما كان رمز الثورة الأول وأيقونتها الحاصل على جائزة “كيندي للشجاعة”، والأول في قائمة “الأكثر تأثيراً في العالم” التي تصدرها مجلة “التايم”، لم يعد أحد يأخذه أو يتعامل معه بجدية تذكر.

ومن هؤلاء أيضاً رامي عصام، مطرب الثورة، الذي يعيش الآن في السويد. يصدر لحناً أو أغنية معارضة للسيسي على “يوتيوب” على فترات متباعدة بعد حصوله على اللجوء، وتحوّل عودته إلى مصر، التي كان يعد الناس بها طوال الوقت لينفي عن نفسه تهمة “الهروب”، إلى خيال، فهو أحد “المطلوبين” حتى إن رفيقه شادي حبش، مخرج إحدى أغنياته، توفي داخل السجن بشكل غامض، وكان مقبوضاً عليه على خلفية إخراج أغنية “بلحة” الساخرة من السيسي.

يعيش هؤلاء المهاجرون على أملِ العودة إلى مصر يوماً ما، وبمرور الوقت، تحوّلت حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إلى صحائف معارضة للنظام المصري، ومنشورات حنين إلى الأهل والأصحاب ومصر.

تعرض آخرون من شباب الثورة للإفقار المتعمّد. لم يعودوا مقبولين في أي عمل، حتى إن كانوا مؤهلين، يُطردون، ويطاردهم الأمن لإفقارهم تماماً، والمثال الأبرز هي الناشطة أسماء محفوظ، الحاصلة جائزة “ساخاروف” لحرية الرأي والتعبير واختارتها “نيوزويك” ضمن 150 امرأة الأكثر شجاعة في العالم. لجأت إلى إطلاق قناة على “يوتيوب” لتربح منها بعض المال الذي يعينها على الحياة، بخاصة أنها تربي أطفالها، وانتهى بها الحال بنشر استغاثات على “فيسبوك” للعثور على عمل، واستسلمت أخيراً للكتابة فث إحدى الصحف التابعة للنظام المصري، وكأنها تتخلى عن كل ما آمنت به وكتبته مسبقاً ودعت له في ميدان التحرير، فقط كي تطعم أطفالها. كانت تلك المساومة الأكثر فداحة من بين جميع المساومات التي فرضتها الدولة “الجديدة” على شباب الثورة، “الغذاء مقابل الصمت”. ومن قبلها كانت المساومة التي فُرضت على إسراء عبد الفتاح، التي عملت طويلاً في صحيفة “اليوم السابع” في محاولة لاحتوائها، مقابل صمتها أيضاً، وفي فترة الصمت تلك ابتعدت من كل شيء، فلم تتحدث في السياسة ولم تنتقد لفترات طويلة حتى فاض بها الكيل، ووسّعت هامش حريتها قليلاً، فألقي القبض عليها عام 2019.

الانتحار حلاً موقتاً؟

الجانب الأكثر سوداوية في قصة شباب ثورة 25 يناير، ينطلق من بين يدي الذين أنهوا حياتهم، حين لم يحتملوا الأوضاع الجديدة والحياة الجديدة، فالثورة لم تكن في الميدان فقط، كانت بداخلهم أيضاً، اقتحمت الشباب الأنقياء الذين لم يفكروا طويلاً في السابق بماهية وجودهم أو حياتهم أو دياناتهم، لم تكن الثورة سياسية فقط، بل كانت على كل شيء، ثورة دينية واجتماعية أيضاً. وهناك من صدّق أنه يجب أن ينفتح ويفكر ويتصرف بحرية أكثر، فكانت نهايته أكثر مأسوية.

هناك جيل هيَّأ نفسه لحياة أكثر تحرراً يكشف فيها عن أفكاره وميوله ويفكر بحرية ودون خوف أو قلق ليُفاجأ بالعكس تماماً. سارة حجازي إحدى المشاركات في أحداث الثورة وما بعدها، رفعت علم “المثلية” في إحدى الحفلات لتعبّر عن ميلها الجنسي المثلي، لتجد نفسها قيد المحاكمة ثم ملقاة في السجن، وفي النهاية، منفية في كندا. عاشت وحيدة، بعيدة من الأهل والأصدقاء والأحبة، حتى فقدت كل ما يربطها بالعالم المحيط، وأنهت حياتها.

قبلها، كانت زينب المهدي، التي صمدت لبعض الوقت، لعبت لعبة السياسة وخبرت خباياها، وكانت عضواً بحملة رئاسية لأحد المرشحين الرئاسيين عام 2012، مرّت بحالة نفسية سيئة، اضطراب فكري، كانت أزهرية وعضوة بجماعة الإخوان، ثم خلعت الحجاب وسط تدافع الأفكار الهائجة وسقوط الأقنعة واليأس المخيّم على الجميع، إحباط سياسي بدا في تدوينتها الأشهر “تعبت استهلكت مفيش فايدة، كلهم ولاد كلب واحنا بنفحت في مياه، مفيش قانون خالص هيجيب حق حد بس احنا بنعمل اللى علينا، أهه كلمة حق نقدر بيها نبص لوشوشنا في المراية، ومفيش أي نصر جاي، بس بنضحك على نفسنا عشان نعرف نعيش”.

خطة النظام لتصفية الثوار في 11 عاماً

كل شيء كان مخططاً له، كان النظام المخابراتي القائم الآن يحيك استراتيجية المواجهة التي ستساعده على العودة، وكان عدوه الأول هم شباب الثورة، كان يعرف أن أغلبَهم لن يقبلوا المواءمات والتنازلات السياسية. أغلبهم لن يستسلمَ أو يتقرّب، ليس كما جماعة الإخوان أو أي حزب أو حركة طامعة في جزء من الكعكة السياسية. وممَّا بدا أن الخطة اعتمدت على 4 محاور: اقتل عدداً، فرق الأصدقاء، حاصر واعتقل وجنّد، وأخيراً.. انشر الاكتئاب.

كانت قلوب شباب الثورة المرهفة أقل احتمالاً لقتل الأصحاب والزملاء و”الرفاق” حولهم، فمرأى الدماء كان ينهكهم ويبعدهم كثيراً من ساحتي الثورة والسياسة، أغلب من قتلوا في فترات لاحقة من الثورة لهم قصص مؤثرة: مينا دانيال، الشيخ عماد عفت، جيكا، وغيرهم… كثيرون قُتلوا أو أصيبوا في مرحلة الإعداد لسحق الثوار، لم ينقص عددهم وحسب، بل أصيب الناجون أيضاً بالحزن والاكتئاب وابتعدوا. ثم كان بعض الشباب يبحثون عن فرصة لوضع أفضل، ولحياة أفضل، بينما كان آخرون مغرمون بالثورة، فالتقط الجيش عبر أذرعه، في ذلك الوقت، من يبحثون عن فرصة ومنحها لهم مقابل أن يدينوا بالولاء له، فزادت عزلة المبتسرين الجدد وشعورهم بالفقد والمرارة، فبعض من كانوا في صفوفهم قُتلوا، والبعض الآخر استسلموا للإغراءات وسلموا أنفسهم للقتلة.

كان هؤلاء الشباب محاصرين وخائفين. الاعتقالات تتزايد، ومن يعتقل يتلقى حكماً بالسجن طويلاً.

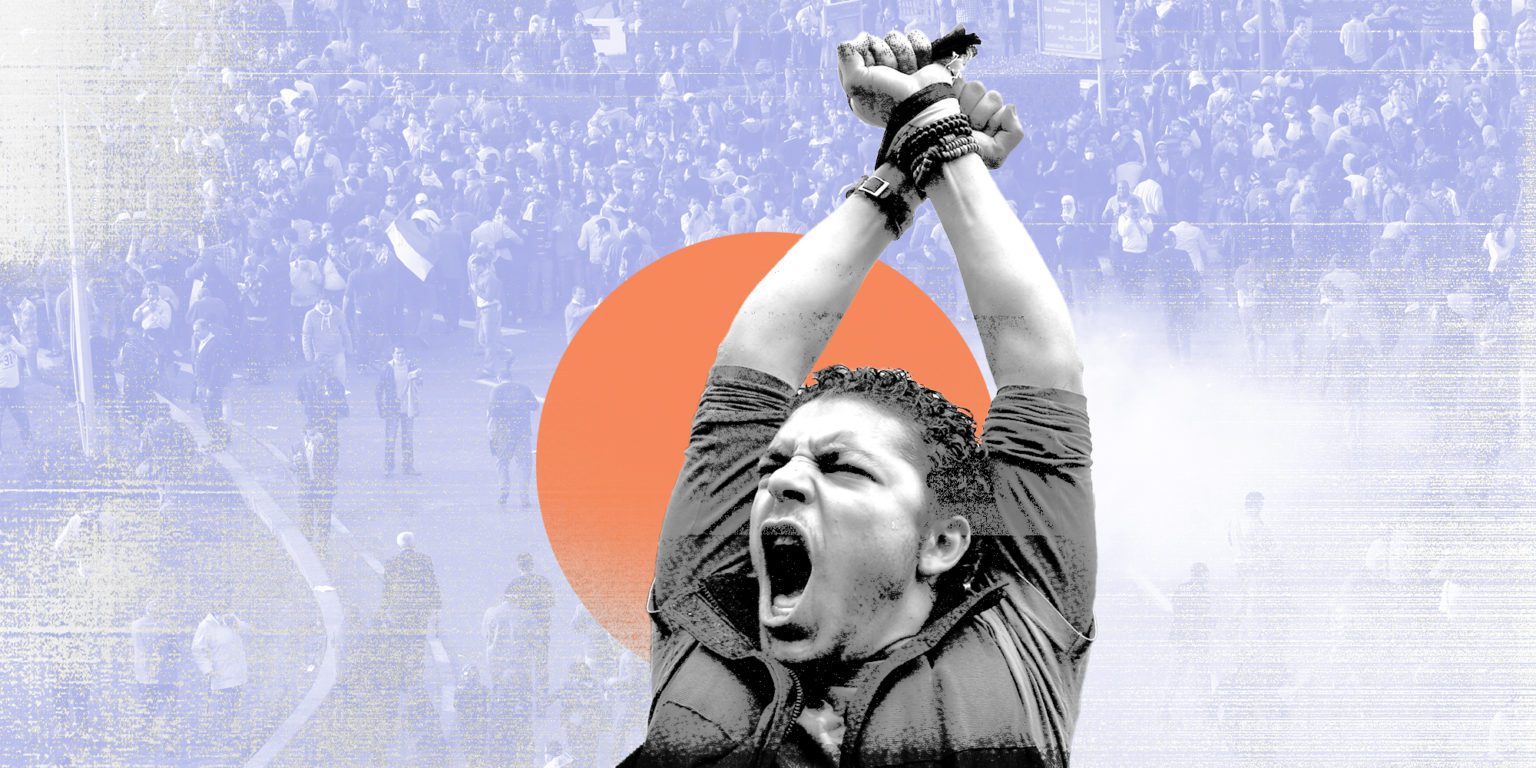

بينما تبدو المأساة بلا نهاية، وبلا أي أمل بالنجاة، فالمجال العام يغلق تدريجياً منذ 2011، حتى وصل إلى أشد مراحله إحكاماً الآن.

العمل على نشر الاكتئاب والشعور باللاجدوى إعلامياً وسياسياً يسير بدقة شديدة فإما أن تدخل منظومة الدولة الجديدة وتندمج وتصبح نصيراً لها وترضى بالفتات أو سيتم دهسك، فالكثير من الشباب فقدوا أمل، يعرفون أن من يتظاهر سينتهي به الحال معتقلاً، ويحاولون الهروب من مصر بكل السبل، أو يستسلمون لمأساتهم وخوار طاقتهم… فروح الثورة وطاقتها الخارقة، قُتلا داخلهم ببطء ودمٍ بارد.

إقرأوا أيضاً: