التقيتُ سلطانة قبل أن “توجد” بزمنٍ طويل، كانت كلتانا على حافة الرُشد. كنا ممثلتين في مسرحية جامعية محلية عن فيلم الإثارة الأميركي “Sorry, Wrong Number” (عذراً الرقم خاطئ) من إنتاج عام 1948. كانت المسرحية من إخراج أصدقاء مشتركين وبطولة غرباء التقيناهم وأحببناهم ثم افترقنا عنهم بعد ذلك بقليل. تشارك فريق العمل ذكريات عن التدريبات خلف ستارة مسرح غلبنكيان الثقيلة وتمارين التأمل على خشبته. كان لسلطانة- التي لم تكُن قد ظهرت للعالم بعد- حضورٌ محسوس في المسرح الضخم، حضور لم أستطِع نسيانه قط، حتى بعدما غادرتُ لبنان بوقتٍ طويل.

بعد سنوات، تقف سلطانة شامخةً في المدينة بالكعب العالي مع رموش صناعية بالغة الطول، وتضحك عندما تتذكر أول مرة سارت فيها في شارع الحمراء مرتديةً شعراً مستعاراً، وتقول:

«لو وصفت ذلك الشعر المستعار بأنه مصنوع من البلاستيك، لكانت هذه مجاملة!».

كان ذلك في عيد “هالوين” عام 2016، عندما استعدت في المسرح نفسه الذي التقينا فيه للمرة الأولى، وفي تلك الليلة بالتحديد، كانت تظهر بمظهر شابٍ حليق الوجه مرتدياً فستاناً مستعاراً يتدلى عن كتفيها. غادرت الحرم الجامعي -حيث يقع المسرح- ورأسها منحنٍ، وهي تتحاشى النظرات الفضولية والعيون الفاحصة، وتحاول جاهدةً ألا تجذب أي انتباهٍ أكبر إليها.

الآن في بيروت وقت العصر، وسلطانة تشعل سيجارةً، وتومئ بيديها بأداءٍ مسرحي ونحن نتحدث عن اللحظات المحورية في ماضيها القصير. ليس لدينا متسع من الوقت للحديث لأنها ستستضيف أصدقاءها على العشاء، فأخبرها أن بوسعنا تأجيل حوارنا ليومٍ آخر لأفسح لها مزيداً من الوقت للاستعداد، ولكنها تؤكد لي أنها ستتدبر الأمر، فتقول إنَّ: «الطبخ في الحقيقة مريح لنفسيتي، فلا أقلق بشأنه».

في بداية مكالمتنا عبر تطبيق “زووم”، سألتها عما إذا كانت تذكرني، فقد مرت ست سنوات ونحن نخجل من عمرنا. أسترسل في الحديث عن إعجابي بعملها الذي تابعته من كثب منذ أنشأَت حساباً على “إنستغرام”، يمثّل انطلاقتها على الإنترنت في ساحة الدراغ الناشئة في بيروت. تجيب في تواضعٍ، ناسبةً شجاعتها للرواد الذين مهدوا الطريق لها، مثل: باسم فغالي، وإيفيتا كدافرا، وطراز هيفاء وهبي والليدي مادونا.

بعد تبادل التحيات وعبارات المجاملة، تذكرت على الفور أن سلطانة تعرف كيف تُشعِرك بأنك صديق قديم، مرحَّب بك دائماً في عالمها، العالم الذي بنته بيديها. يحق للزوار أن يشاهدوا من بعيد دون أن يلمسوا شيئاً، أن يسألوا دون أن يتدخلوا، وهذا هو فن الأداء الرقيق، الفن الذي تعتزم سلطانة البراعة فيه مهما تطلَّب الأمر.

تقول سلطانة: «أريد أن أبدو دائماً بمظهرٍ أنيق، فهناك مستوى معين لا يمكن لسلطانة أن تتنازل عنه، ويعبر هذا المستوى عن مهاراتي في فن المكياج. رغم التكاليف التي يستلزمها ذلك، فأدخر أموالي دائماً من أجلها، اسألي أي شخص يعرفني. مر عامان دون أن أشتري أي شيء لنفسي، فكنتُ دائماً أعيد استخدام الملابس أو الأغراض التي كانت لديَّ بالفعل ولكن بطريقةٍ أخرى. لا تمثل لي [سلطانة] متنفساً إبداعياً فحسب، بل متنفساً عاطفياً وروحانياً أيضاً».

«أتأرجح بين الذكورة والأنوثة، في هذين التعبيرين ثنائيةً مطبوعة في هويتي. في نشأتي، كنتُ ألعب كرة السلة، ولكنني كنت أستمتع أيضاً بوضع مستحضر إخفاء عيوب البشرة. كنت أخبر أهلي بالطبع أنني أضعه لإخفاء آثار حب الشباب. سلطانة هي كما هي ببساطة: أحياناً نقيضي التام، وأحياناً تعبيراً واضحاً عن نفسي».

من نظرةٍ سريعة على حساب سلطانة على إنستغرام، يتضح التزامها القوي تجاه صنعتها، فعظام الخد محددة الزوايا والشفاه البارزة ترتسم أعلى تكوينٍ ممشوق يكتمل بالتنانير القصيرة ومشدات الخصر وفساتين السهرة والكيمونو. تتسم كل صورة بالدقة في الإضاءة والتصميم والتنفيذ، من شعرٍ أشقر فضي بقصاتٍ مختلفة مثل «البوب» و«الموليت» إلى شعرٍ أسود قاتم بقصة «البوفانت». ترقص في فيديو، لحساب مجلة “ماي كالي” (My.Kali) الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تسعى إلى تمكين «الشباب من تحدي الثنائية الجندرية السائدة في المنطقة»، على مزيج بين أغنية لنيكي ميناج وأغنية لمروى، تقديراً لمحبي نيكي ميناج وميلودي هيتس، التي تُعد من آثار موسيقى البوب العربية.

كثيراً ما تنشر سلطانة أيضاً عن جدتيها، اللتين عاشت معهما بعدما عرفت أسرتها حقيقتها. رحَّبت بها جدتاها في منزليهما عندما لم تكُن تملك أي مالٍ لدفع الإيجار أو شراء الطعام. تنشر صوراً لهما على حسابها الشخصي على “إنستغرام”، الحافل بذكريات الجمال والبهاء التي تصبغ الماضي بدرجات البني واللآلئ البيض البراقة، ومعاطف الفرو والفساتين المصنوعة من التول والمنتفخة بفعل الكرينولين.

تقول سلطانة: «الأنوثة في رأيي ممارسة للقوة. أنحدر من أسرةٍ كانت نساؤها يواجهن صراعاتهن من دون أن تتخلين عن مستحضرات التجميل على وجوههن وبكرات الشعر الملفوفة على رؤوسهن، وترك ذلك صدى في طفولتي».

لفتت صورتها الشخصية على “واتساب” انتباهي عندما راسلتها في المرة الأولى. لم أكُن أعرف سلطانة سوى في نطاق تفاعلاتنا المحدودة عبر “إنستغرام”، وتوقعت أن أجد صورةً إعلامية مزينة بالأزياء الراقية والبريق، لتتسق مع صورتها الجمالية على الإنترنت. ولكنني وجدت بدلاً من ذلك صورةً مقصوصة رأسياً للتركيز على جدةٍ مرتديةٍ كنزة سوداء برقبة عالية وسترة زيتونية، تحاول تثبيت حفيدها الجالس في حجرها. تنظر إليه بشغفٍ، وإطار الصورة واقف عند هذه اللحظة التي لا يمكن أن يقاطعها أحد. يمكن أن يكون للحب مكان، حتى دون تفاهمٍ مشترك.

وتتابع قائلةً: «رأيت أولئك النساء خلف الأبواب المغلقة، ورأيت ما مررن به، وعرفتُ كيف كُنَّ يتعاملن مع أحبابهن، وما نجده من أخذ وعطاء في تلك العلاقات».

واصلت سلطانة البحث عن فرص عمل، رافضةً أن تشوِّه نفسها مرةً أخرى من أجل راحة الآخرين. ترددتُ في أن أسألها عمَّا تعنيه بـ«مرة أخرى»، هذا التلميح الخفي بأنها وجدت نفسها في هذا الموقف من قبل. توضّح الأمر على الفور، فتتذكر عندما اكتشف والداها للمرة الولى حقيقة هويتها الجنسية، متعهدين بتقديم دعمهما في حالةٍ واحدةٍ فقط، وهي أن توافق على الذهاب إلى اختصاصي نفسي. وتقول: «أخبرني الاختصاصي النفسي أن المثلية الجنسية خطة تسويقية مستوردة من الولايات المتحدة. فأجبته قائلةً: لو كان ذلك صحيحاً، فأين أجري إذاً؟».

بعد ذلك بفترةٍ قصيرة، وجدَت عملاً في فن الماكياج للأفلام والإعلانات التجارية، وعملت مع المخرجة اللبنانية علية الخالدي ومجلة “فوغ” العربية و”فرنش مونتانا”. وتطبَّعت بأعمالهم بمرور الوقت، راسمةً الخطوط المحدِّدة للصورة العامة لسلطانة انعكاساً لطموحها. تضع هاتفها أمام الشاشة وتُريني صورةً التُقِطت لها في حفل “فوغ” الراقص الصغير في بيروت عام 2019. كانت أظافرها الصناعية باللون الأحمر وشعرها المستعار بنياً مائلاً للحمرة، وتظهر صدريةٌ من أوراق ذهبية تنسدل نحو تنورةٍ ضيقة عند الخصر، تذكِّرني برسوم آلهة الإغريق في كتب الفولكلور للأطفال.

تقول لي: «صنعتُه بنفسي. استغرقني ذلك 14 ساعة، قصصت كل شريط من الدانتيل ولصقته على الفستان وخِطتُ الريش بنفسي. في فن الدراغ، تكونين أنتِ المصممة ومصففة الشعر وفنانة المكياج. عليكِ أنت تكوني ماهرة وتستخدمي المنتجات المتوفرة لديكِ، ولكن الأهم من ذلك، أن تكوني واسعة الخيال».

تقدِّر سلطانة، بعملها، شكلاً معيناً من الأنوثة، شكلاً يُتوقَّع منا التخلي عنه عندما نترك العالم الأبوي. عندما سألتها عمَّا إذا كان فن الدراغ يقترب قليلاً من تقديم صورة ساخرة عن الأنوثة، أجابتني بأن مفارقة البنية الجندرية تتضح من خلال فن الدراغ؟ مَن يحق له وضع مساحيق التجميل؟ ما السمات الذاتية الذكرية بطبيعتها أو الأنثوية بطبيعتها؟ ما الصفات الجسدية أو الثياب التي تحدد النوع الاجتماعي؟ تُرينا سلطانة بممارسة الأنوثة، بكل جمالها وبهائها، أن النوع الاجتماعي ليس موجوداً في طيفٍ ثنائي، بل هو عبارة عن فهمنا له.

وتقول: «أتأرجح بين الذكورة والأنوثة، في هذين التعبيرين ثنائيةً مطبوعة في هويتي. في نشأتي، كنتُ ألعب كرة السلة، ولكنني كنت أستمتع أيضاً بوضع مستحضر إخفاء عيوب البشرة. كنت أخبر أهلي بالطبع أنني أضعه لإخفاء آثار حب الشباب. سلطانة هي كما هي ببساطة: أحياناً نقيضي التام، وأحياناً تعبيراً واضحاً عن نفسي».

إقرأوا أيضاً:

تذكر سلطانة طيلة الحوار عائلتها المختارة، وهي عبارة يستخدمها أفراد مجتمع الميم/ عين على مستوى العالم. تتضافر هذه المجتمعات في لبنان في مساحات حميمة تركها لهم مَن سبقوهم. المنطقة من مار ميخائيل حتى كرم الزيتون عبارة عن مخبأ في بيروت تحتمي فيه الصالات والحانات بالنوافذ المقنطرة والقبب الفسيفسائية، وتأنس بالمباني المتلاحمة. يكون سكانها وزوارها في مأمنٍ نسبي من الأذى أو الاضطهاد، وهو ما جعلها منارةً للتسامح والأمل، حتى بعدما حرمهم انفجار آب/ أغسطس مصادر رزقهم ومأواهم بوقتٍ طويل.

وهناك أيضاً باردو، المختبئ في شارع المكسيك ببيروت، يمين مطعم Jaï التايلاندي التقليدي، الذي كان يمثِّل لسلطانة، «البيت عندما لم أكُن أشعر أن بيتي هو بيتي». كان باردو كل شيء في الوقت نفسه، كان مسرحاً وصالة للدراسة ومكاناً لالتقاء الأصدقاء ومتابعة أخبارهم. كان أحد الأماكن القليلة في المدينة التي ترحِّب إدارتها بالجميع وتحتضنهم بسرور. عندما أُعلِن عن غلق أبوابه نتيجةً لتدهور اقتصاد البلاد، حزن المواطنون في مختلف أنحاء البلاد والمنطقة وهم يشاركون ذكرياتهم الجميلة عن الوقت الذي أمضوه في الحانة ذات الإضاءة الخافتة حيث كان منسقو الأغاني وملكات الدراغ يؤدون عروضهم جنباً إلى جنب. منشأة عريقة أخرى فقدناها ضمن طوفان انهياراتنا.

«وبرج حمود أيضاً! إنها كالجنة لفناني الدراغ: فيها كل ما تريدين، أي شيء لامع أو صاخب أو مبهرج أو ملون، ستجدينه هناك».

عندما تؤدي سلطانة دور المرشد في رسم خريطة المدينة هكذا، تظهر نسخةً من بيروت تركت أثراً لا يُمحى على المشهد الثقافي في المنطقة. وهي تعبر عن امتنانها لملكات الدراغ اللاتي سبقنها واللاتي وقفن إلى جوارها. عندما يعلِّق المستخدمون في “تيك توك” أو “إنستغرام” على منشوراتها، بانتقاد اختياراتها والاحتقار والاشمئزاز من صورتها عن نفسها التي تنسقها بمهارةٍ، ترد هذه الكراهية إليهم قائلةً: لماذا تختارون الاهتمام للأمر؟

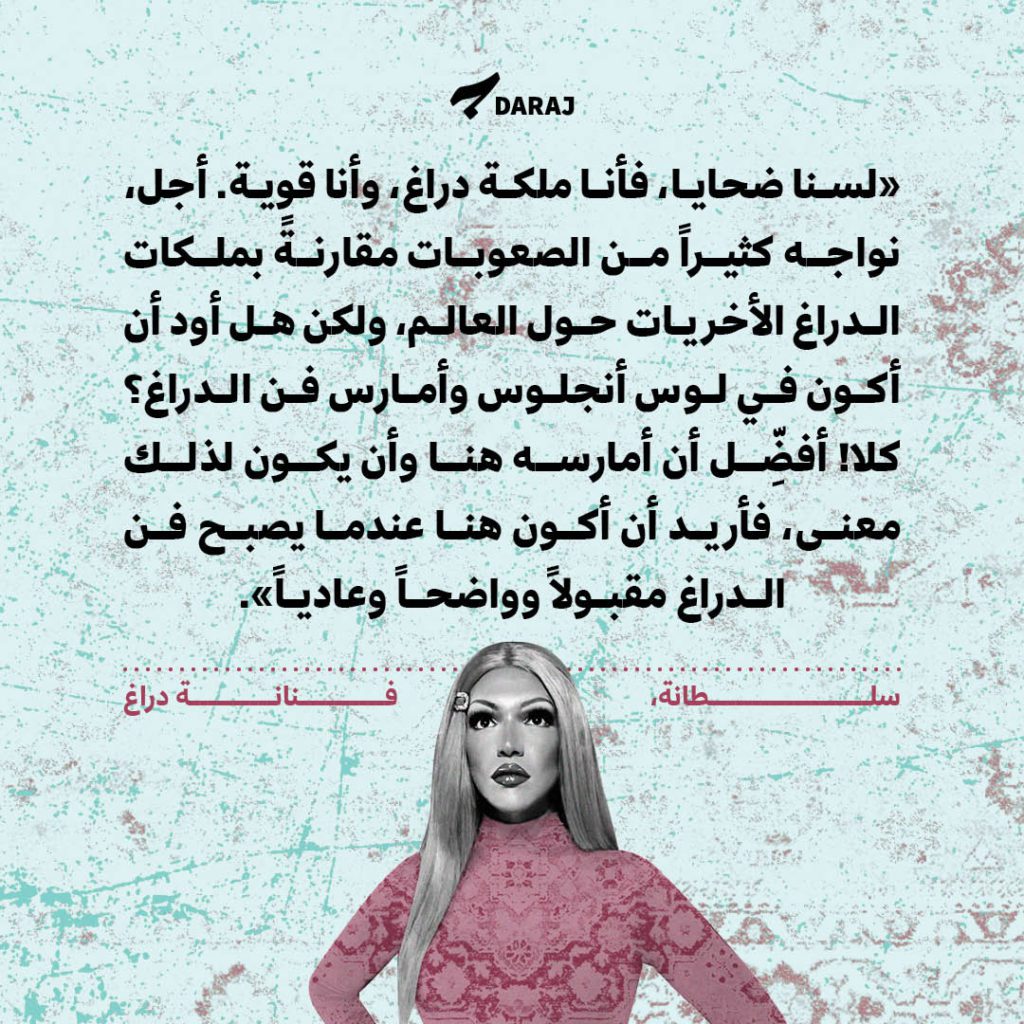

تقول: «لسنا ضحايا، فأنا ملكة دراغ، وأنا قوية. أجل، نواجه الكثير من الصعوبات مقارنةً بملكات الدراغ الأخريات حول العالم، ولكن هل أود أن أكون في لوس أنجليس وأمارس فن الدراغ؟ سيكون ذلك أكثر أماناً، ولكنني أفضِّل أن أمارسه هنا وأن يكون لذلك معنى، فأريد أن أكون هنا عندما يصبح فن الدراغ مقبولاً وواضحاً وعادياً».

قبل أن أنهي الحوار، أدركتُ أنني نسيت أن أسأل سلطانة عن منشأها، لأنني كنت أفترض أنها لبنانية حتى تذكرت لافتةً كانت تحملها خلال انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2019 تدين فيها الحكومة لعدم السماح لوالدتها بإعطاء جنسيتها لأولادها.

فأجابت: «أنا نتاج تعاون كبير بين العرب، فأنا لبنانية وأردنية وسورية. أتمنى لو كان لأيٍّ من جوازات السفر هذه أي فائدة».

قد تكون حياة كلٍّ منا براقة ومرحة في الوقت نفسه، وسلطانة تعرف ذلك جيداً كسرٍّ دفين توارثته الأجيال التي مهدت الطريق. ليس لتعبيرنا عن أنفسنا حدود إلا إذا اخترنا التقيد بها، وهي اختارت الحرية.

إقرأوا أيضاً: