معظم النصوص الروائية التي صدرت في العقدين الأخيرين، بخاصة الصادرة عقب حركات الاحتجاج والثورات التي شهدتها المنطقة العربية، بقيت لصيقة الهم الدَاخلي المحلي؛ الاستبداد، الفقر، العشوائيات، والمهمشين. وحتى النصوص التي جنحت نحو الفانتازيا والمتخيل التاريخي أو المستقبلي، في جانب منها، كانت إسقاطاً على مرارة الراهن المعاش وقسوتهِ، ومشتركها الحنينُ إلى الماضي، في ما يشبه نوستالجيا خاصة، أو بكاء على أطلال الواقع. في مناخ كهذا، حاول كُثر طرح اجتهاداتهم- نصوصهم الروائية. وبقيت أغلب النصوص رهينة المكان، بلد، مدينة، منطقة…! أما الخروج من هذه الثيمة إلى ما هو أوسع من فضاءات اليومي، المحلي، والميل نحو معالجة أسئلة العالم والتحولات والصراعات الكبرى، وتناول أسباب الانحدار نحو الانحطاط والحضيض العالمي، فتلك ثيمة اشتغل عليها قلة من الأدباء الغربيين والعرب.

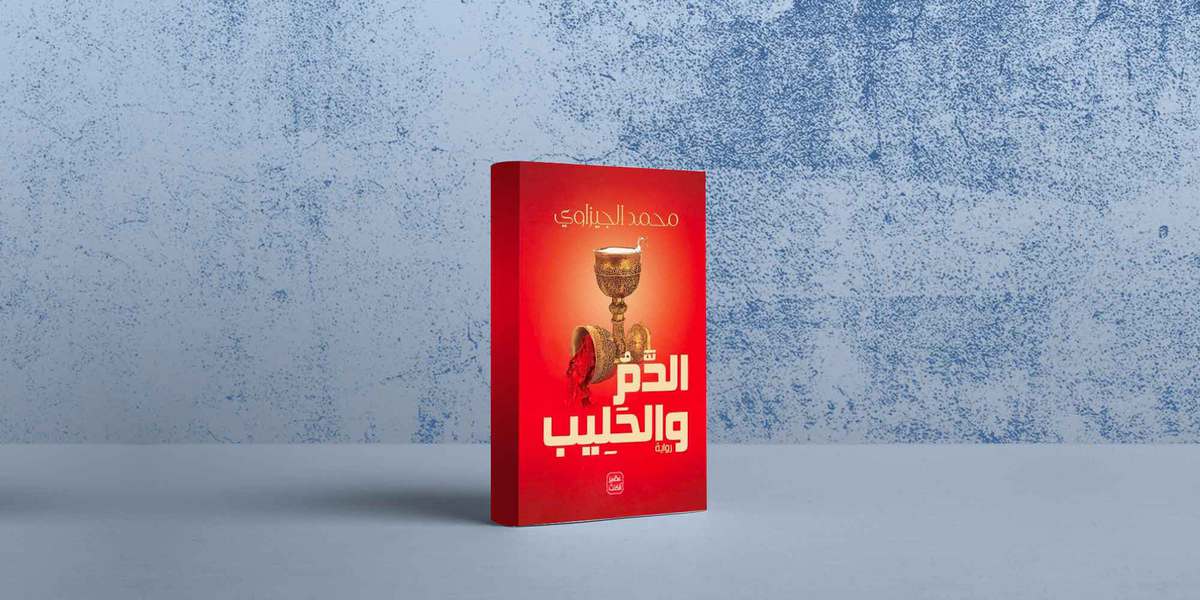

مناسبة ذلك، الحديث عن رواية “الدم والحليب” للروائي المصري محمد الجيزاوي، الصادرة في 380 صفحة من القطع المتوسط، (“عصير الكتب- 2020). إذ تُعتبر خروجاً من إطارِ الحديث عن مصر وتفاصيلها، بأن قدَمَ الكاتب نصاً روائياً عن أمكنة أخرى، مصر جزء منها، (ويكاد يكون وجودها حدثاً عارضاً)، وسلط الضوء على قضايا، لا تمس بشكل مباشر المجتمع المصري، وكانت البؤرة الدرامية للرواية ثابتة، ومتحركة في آن، عبر الأزمنة والأمكنة، وخليطاً من الحقيقي والمتخيل، حاولت ملامسة الهم الإنساني العابر للأوطان والهويات. وهذا بحد ذاته، تحدٍ كبير حاول الجيزاوي التصدي له في روايته.

ماذا لو عاش المرء عمره، يدين بدينين، متخاصمين، متنافرين، كل واحدٍ منهما، يحاول إنكار الآخر؟

الحكاية

تبدأُ في اليمن، بحب جارفٍ يجمع فتاة يهودية تُدعى صفية بنت حزقيال بن ميمون القداح، وشابٍ مسلمٍ يُدعى عبدالله بن إسماعيل بن شمس القرشي. يتحدى العاشقان رفض أسرتيهما، ويتزوجان، ويثمر حبهما ولادة طفل عام 1938، اسمه حسون، غادر والدهُ الحياة والطفل في الخامسة. ازدادت معاناة الأم أكثر، بفقدانها حبيبها وسندها الذي خالفت لأجلهِ تعاليم دينها. إخلاصها لزوجها، دفعها لأن تخلص إلى دين ابنه؛ ثمرة عشقهما، ولم تسعَ إلى تبديله. فصار الطفل يدين بدينين؛ إسلامي ويهودي، ومنذ ولادتهِ، وحتى نهاية العالم. تتفاقم محنة الأم في كيفية حفاظها على ابنها، فاعتزلت الزواج.

في العاشرة من عمرهِ، وأثناء ترددهِ على حفرة، كانت في الأصل موقع “كنيسة أبرهة الأشرم، ليصرف أنظار العرب عن حج الكعبة” (ص27)، نام في ظل شجرةٍ لا ثمر لها، في قاع الحفرة غير الخالية من القمامة، فرأى حلماً غريباً، أنه وسط تلك الكنيسة القديمة، وإذا بتمثال مريم العذراء يتحرك ويتجه نحوه، وتمسح على رأسه وتمسك بيده، تأخذه إلى قاعة فيها رجالٌ ثلاثة، أمام كل واحد منهم كأس، والكأس الرابعة فارغة. وقالت للطفل: “هؤلاء موسى ويسوع ومحمد. فانظر أيُ كؤوسهم أحبُ إليك فخذهُ وصبَ منه في كأسك (…) كأس موسى مترعة بالدم؛ آيته التي ضرب بها أنهار فرعون. كأس يسوع ملأى بالخمر؛ أولُ آياتهِ (…) وهذه كأس محمد مملوءة باللبن، أحبُ الشراب إليه وآية الفطرة البيضاء في أمته. أما هذه الكأس الفارغة فهي كأسك، صُب فيها ما تشاءُ من شرابهم” (ص29). يرى حسون، في حلمهِ، أن وجه موسى عابس متجهِم، فيصب شيئاً من كأسهِ، تحاشياً غضبتَهُ، ويرى وجه عيسى ودودا هادئا متسامحا تكاد عيناه أن تدمعا، فيتجاهلهُ، ويرى أن محمد يجمع بين وداعة وطيبة يسوع، وحزم وصرامة موسى، فيأخذُ قليلا من حليب كأسه. ويشربُ خليطا من الدم والحليب، فتحزن المرأة (مريم) وتبكي قائلة: “شرِبتَ من كأسيهما ولم تشرب من كأس ولدي” (ص29). وتبقى هذه الرؤية ــ (الحُلم) مصاحبة لبطل “الدم والحليب” حتى نهاية الرواية.

يشبُ الطفل عن الطوق في تنازع داخلي بين دينين متنازعين. يتم ترحيله إلى فلسطين، مع أمه وجده، مع يهود اليمن، عقب إعلان إسرائيل عن نفسها كدولة، عبر عملية “بساط الريح” أو “جناح النسر” (1949-1950). تبدأ حياة جديدة لحسون وأمه وجده في المخيمات. ويبقى يتعرض للمتابعة والملاحقة من قبل الحاخام اليهودي اليمني “باروخ” ذي السلطة والنفوذ في إسرائيل. بمرور السنوات، لا تتغير ملامح حسون، فليفت ذلك انتباه “باروخ”. وحين يعترف بتفاصيل حلمه القديم، يعلنه الحاخام المسيح الذين ينتظره اليهود، لكنه يرفض ذلك. يُقتَل جده، وتخاف أمه فتحاول تهريبه إلى الخليل، ثم غزة، ومنها إلى مصر، كي يستقر به المقام في تونس. يمضي حسون 45 سنة في إسرائيل، ومع وصوله إلى سيناء، في “جبل الرب” تموت أمه، فيدفنها هناك. يبقى في جوار ضريح أمهِ، رفقه كلبه “غلام”. بعد مضي 17 سنة، يموت الكلب، فيضطر إلى المغادرة إلى تونس. يصلها عن طريق البحر. يبقى هناك نحو قرن، وتبقى ملامحه وهيئته ملامح رجل في الأربعين. تحدث تحولات كبيرة في ذلك القرن. تزول إسرائيل من الوجود، وتتحد دول المغرب العربي. يُفتضح أمرُ حسون، ويتم تسفيره إلى أوروبا، بهدف إخضاعه للفحوصات والأبحاث في محاولة كشف سرِ عمرهِ المديد…

سؤال العنوان:

اختار المؤلف جملة خبرية مفتوحة، خبرها محذوف (مجهول)، عنواناً لروايته. وجعل الأسبقية للدم، وعطف عليه الحليب. عدم اختتام الجملة بخبر، فتح المجال أمام تقديره، كأن يكون: الدَم والحليب، متصالحان، متعاديان، متخاصمان، متآلفان، منسجمان… وعليه، بقدر ما كان العنوان واضحاً، في اللفظ والدلالة، كذلك حضر الالتباسُ أيضاً، وترك الباب مشرعاً على الافتراض- الاستنتاج.

كما أن وقع كلمة الدم، مع إطباق الشفتين أثناء النطق، والصوت الذي يصدر من اقتران الدال المشددة المفتوحة، بالميمِ المرفوعة المضمومة؛ الـ”دَمُ”، ومع عطف المقاطع الصوتية (الأحرف) التي تشكل كلمة الحليب على الدَم، من دون تكرار أي حرف في الكلمتين، وعدم إبقائهما نكرتين معطوفتين بعضهما على بعض (دم وحليب)، بل معرَفتين؛ “الدَم والحليب”، لكن أل التعريف مختلفتان، الأولى شمسية، والثانية قمرية، كل ذلك، يجذب القارئ، إلى الرهبة التي تخلقها كلمة “الدم”، على صعيد اللون ودلالاته؛ الحب، الحرب، الثورة، والقداسة أو “النجاسة”…

من جهة أخرى؛ لـ”الدم”، دلالة اجتماعية، هي وصلة القربى، تتمُ مقارنته بالماء، في الأمثال الشعبية الدارجة؛ “الدَم ما بيصير مي”. أما أن يظهر في عنوان رواية، إلى جوار الحليب، فذلك مربط الفُجاءة والاختلاف، ففي الصفحة 29 من الرواية، يوضح الجيزاوي أن الدَم المقصود به اليهودية، والحليب هو الإسلام. وهنا، يتضح لنا مغزى العنوان على أنه “اليهودية والإسلام”.

إقرأوا أيضاً:

البناء والتقنيات:

“لستُ المخلص الذي انتظرهُ أحفاد إسرائيل، ولم أكن يوماً المسيح الذي انتظرهُ أتباع يسوع، ولا أنا المهدي الذي انتظره المسلمون. بل كنتُ دوماً وفقط، حسون” (ص7)، بضمير المتكلم المستتر؛ “أنا” المسند إلى الفعل الماضي الناقص “لستُ” الذي يفيد النفي، هكذا باشر محمد الجيزاوي روايته “الدم والحليب”، منصباً بطله حسون؛ الراوي العليم، الذي يسرد الحكاية، طبقاً لتقنية “الخطف خلفاً” أو “الفلاش باك”. وقسم الرواية إلى ستة أيام، كلُ يومٍ فصلٌ، لتنتهي الرواية بـ”لم يستطع أبونا الأكبر حسون أن يحقق أمنيته، إذ أن اليوم السابع لم يأتِ على الأرض” (ص381). وهذا العبارة الخاتمة، القفلة، تشي أننا إزاء راوٍ جديد، غير حسون. وأن الأخير كان يفترض به إكمال كتابة الرواية في اليوم السابع، إلا أنه لم يحقق ذلك. إذن، نحن إزاء راويين عليمين، الأول حسون، ابتدأ الرواية، والثاني؛ مجهول، اختتمها، في سطر.

ليس بخافٍ أن اختيار الأيام الست، فيه تماهٍ مع قصة الخلق، وأن الله خلق الكون في ستة أيام (سورة ق، الآية 38). لكن، صاحب الجملة الأخيرة من الرواية، حين يصف حسون بـ”أبونا الأكبر” فهذا يعني أن العالم لم ينتهِ، وأن صاحب العبارة من نسل حسون، وأنه ربما يتحدث إلينا من سنة 5638 أو 7538 م. علماً أن الجيزاوي اختار عمراً لبطله حسون يتجاوز عمري النبيين آدم ونوح مجتمعين! وعليه، الثيمة الرئيسة في العمل، هي الزمن، والحقُ أن المؤلف أجاد الاشتغال عليها. مع ذلك، وكأي عمل روائي متعوب عليه، لا مناص من وجود بعض الهفوات والهنات التي شابت “الدم والحليب”، المتعلقة بالتحرير، منها:

1ــ المعلومات المتعلقة بمدة بقاء البطل في بطن أمه (وهي سنتان وسبعة أشهر)، وعمره (2700)، وانقسامه بين دينين؛ يهودي وإسلامي، هذه المعلومات تكرر ذكرها في أماكن عدة في الرواية، بما تجاوز الضرورات الفنية. وكان في الإمكان تكرارها مرتين أو ثلاثاً، لتذكير القارئ بها.

2ــ أبقى الجيزاوي بطله سنتين وسبعة أشهر في بطن أمه، ومنحهُ عمراً امتدَ 2700 سنة. وبالمقارنة بين الزمنين، نجد أن كلَ سنة من فترة الحمل، تقابل ألف سنة من العمر، وكلَ شهر يقابل قرناً من عمرهِ. وإذا اعتمدنا على مقياس أشهر الحمل (31 شهراً)، يفترض أن يكون عمر حسون 3100 سنة، لا 2700.

3ــ يشير الكاتب إلى تورط المفتي أو إمام اليمن في عملية ترحيل اليهود: “منع الإمام يهود الشمال من الهجرة. حين استفحل أمر النزوح عن اليمن، لكن هذا المنع لم يستمر طويلاً. أبرم اتفاق له ثمن، وبعدما قبض الإمام أجره، سمح لليهود بالهجرة” (ص48). ولم يذكر الكاتب اسم الإمام، طالما يثق بمعلومته التاريخية. وبحسب متابعتي، تبين أن اسمه “الإمام أحمد حميد الدين”.

4ــ لغة الجيزاوي جزلة تميل إلى البلاغة والرصانة، وبقيت على حالها، طيلة ألفين وسبع مئة سنة، لم تتغير، لكأن اللغة عند حسون، ثابتة، لا حراك فيها، لم تتبدل أو تتطور طوال 2700 سنة، بل تراجعت، لأنه عاد إلى إطلاق اسم “بحر القلزم” (ص373) على البحر الأحمر، وبقي يصف المسيحيين بـ”النصارى” بعد مضي 27 قرناً! وهذا مخالف لمنطق اللغات، والعربية ليست استثناء. وبالرغم من جودة اللغة في “الدم والحليب” والمهارات اللغوية والبلاغية التي لا تخطئها عين في هذا النص الروائي، إلا أنه شابها شيء من الحشو والتكرار والنتوءات والزوائد اللغوية التي كان في الإمكان التخلي عنها، لمصلحة التقليل من الدهون والشحوم اللغوية الزائدة. وهنا، أذكر بعض الأمثلة: تكررت كلمة “طعام” خمس مرات، في سطرين متواليين من الصفحة 89. وتكرر حرف العطف “ثم” أربع مرات في سطرين متواليين من الصفحة 191. تكرر حرف الجر “في” ثلاث مرات في سطر واحد من الصفحة 192، وتكرر إحدى عشرة مرة في الصفحة 360. كذلك تكرر الفعل الماضي الناقص “كان” بكثرة، في أماكن عدة من الرواية؛ 9 مرات (ص11)، 9 مرات (ص233)، كما تكرر اسم حسون خمس مرات في أربعة أسطر متوالية (ص 249). أما عن ورود كلمة “عيون” بدلا من عينين أو عينان، فحدث ولا حرج. فضلاً عن العبارات التي تفيد الشروح التي لا لزوم لها.

رواية “الدم والحليب” للروائي المصري محمد الجيزاوي؛ بحق هي رواية الرؤيا ــ الأحلام؛ رؤيا والد حسون (ص21)، رؤيا حسون (ص28-29)، رؤيا الشيخ التيجاني (ص192)، والأحداث التي أتت كتفسيرات لها. وعليه، يمكن القول: إنها خلطة أدبية دسمة، بين الماضي القريب، والحاضر المُعاش، والمستقبل البعيد، حاولتْ الخوضَ في طبائع الصَراع بين اليهودية والإسلام من جهة، والصراع بين الدين والعلم على إدارة العالم من جهة أخرى، وصولاً إلى استشراف المآلات الوخيمة التي تنتظر البشرية، من جهة ثالثة. بوصفها سردية مركبة، في ثلثيها الأول والثاني، تميل الرواية إلى كونها اجتماعية، صوفية، فلسفية، وكيف أن الحب ينتصر على اختلاف الأديان وصراعاتها، لكن لهذا الانتصار ضرائبهُ وأكلافهُ النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية. بينما الثلث الأخير من الرواية، يخوض في الخيال الاستشرافي التنبؤي، الاجتماعي، السياسي، والعلمي. وصحيح أنه يرجح كفة الدين على العلم: “كل ما صنعته يد العلم، حطمته يد الله بضربة واحدة” (ص316)، إلاَ أن هذه الرواية ذات محمول فلسفي، صوفي، في بعض جوانبها. ذلك أن العمل الأدبي ليس مجرد حكاية تتفرع منها دزينة حكايات أخرى، أو حاصل ضرب الواقع بالفانتازيا، مقسوماً على اللغة الجزلة أو السهلة وحسب، بل يجب أن تمتاز بعمق فكري وبعد آخر. وفي تقديري، نجح الجيزاوي في تلك المغامرة، بحيث غلبت نسبة “المؤانسة والإمتاع” نسبة الإقناع. وأعتقد أن الأصل في الأدب والإبداع، هو الإمتاع أكثر من الإقناع. رواية “الدَم والحليب” اجتهاد أدبي، روائي، مهم وجسور، وسواء بعِلمِ صاحبها، أو من دون علمهِ، فإنها طرحت سؤالاً مهماً، مفاده: ماذا لو عاش المرء عمره، يدين بدينين، متخاصمين، متنافرين، كل واحدٍ منهما، يحاول إنكار الآخر؟ يبقى القول: إن من يقرأ هذه الرواية حالياً، يفترض أن بطلها موجود الآن في تونس. ولأنها تتناول الحقبة الممتدة من 1938 إلى 2700 سنة، بما فيها من تنبؤات واستشرافات وتكهنات وتوقعات، حتى نهاية العالم عام 4638 م، فإن الرواية ستبقى مستمرة إلى ذلك الحين، هذا إن لم ينتهِ العالم، قبل حلول تلك السنة.

إقرأوا أيضاً: