في آب/ أغسطس الماضي، طرحت مجموعة MBC Group، لعبة إلكترونية من تصميمها أطلقت عليها اسم “مدام عفاف”، وحققت اللعبة شعبية كبيرة في مصر، وبلغ عدد التحميلات على هواتف الأندرويد من متجر “غوغل بلاي”، أكثر من 100 ألف.

ويشير اسم “مدام عفاف” إلى الموظفة العاملة في الجهاز الإداري للدولة في مصر، والتي غالبا ما تكون ممتلئة الجسد وفي العقد الخامس من عمرها، وتُفضِل استيفاء الأوراق القانونية على أي اعتبار آخر، وهو ما يعاني منه المواطنون بسبب الشروط الحرفية التي تفرضها تلك الشخصية النمطية الموصومة دائماً بـ”بالتجهم والكسل وترييح الدماغ”، فمن أين أتت هذه الشخصية البيروقراطية؟ وكيف تمت صناعتها؟

نساء من رائحة الميري

في المخيلة الجمعية، تنتمي شخصية “مدام عفاف” إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، تلقت تعليماً مجانياً منذ عقدين على الأقل، ولم تكن لديها فرصة للدخول إلى الوظائف الرفيعة بالقطاع الخاص بعد فرض برنامج التكيف الهيكلي، بحكم ضعف مؤهلاتها العلمية، لا سيما في ما يخص اللغات الأجنبية، فكافحت من أجل الولوج إلى وظائف الدولة حتى ولو كانت متدنية الأجر والمكانة.

أتت هذه الصورة من حقيقة أن نساء تلك الشريحة الطبقية لا يتحركن في الفراغ، بل ينشطن في وسط اجتماعي يجعل من عمل المرأة ضرورة اقتصادية ملحة للمساعدة في تدبير احتياجات المنزل في ظل التضخم والغلاء المستمرين، ويقدس العمل الحكومي وفق المثل الشعبي القائل “إن فاتك الميري تمرّغ في ترابه”، لأنه يعلم أن القطاع الخاص ليس كريماً إلا مع الفئات الأقوى.

هذا الوعي الاجتماعي بموقع الفرد من العام يتم تشرُّبه في كل الممارسات اليومية، بدايةً من الزي البسيط والمحتشم والرخيص (فهن يعلمن أن الوظائف الجيدة تذهب للجميلات من الطبقات الأعلى) وطريقة المشي الوقورة، ومستوى الصوت عند الكلام (الرخيم والرجولي) وصولاً إلى ملامح الوجه وتعبيراته (منزوعة العاطفة)، فإيديولوجيا تلك الشريحة الطبقية تتأسس على النقيض من الآخر الطبقي: نساء الطبقة العليا ونساء الطبقة الدنيا معا.

فالأنثى التي تولد في الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى تعلم منذ تفتُّح وعيها أنها لا تصلح مضيفة في الطيران، لأنه عمل يتطلب قدراً عاليا من الجمال المُصنّع طبقياً (عبر عمليات التجميل واللياقة واللبس الفاخر والتدريب على الابتسام ولو في أشد درجات الوهن العصبي)، وكذلك لأنها وظيفة تتيح قدراً من الاختلاط الذي لا يمكن تحمٌّله بالنسبة إلى المسطرة الأخلاقية لوسطها الاجتماعي، وترفض في الوقت نفسه أن تعمل بائعة متجولة حتى لو ضمنت دخلاً أعلى من وظائف الحكومة الهزيلة.

لكن هل هذه الشريحة الطبقية مُحصنة أيديولوجيا؟ أو هل تنتج هي تصوراتها عن العالم والحياة والأخلاق والصواب والخطأ بنفسها، أم أنها معرضة لتأثيرات شتى من أسفل ومن أعلى، ومن اليمين واليسار على حدٍ سواء؟

تاريخياً، كانت هذه الشريحة محشورة بين الضغوط الإيديولوجية للإسلام السياسي من جهة، وارتباطها الوظيفي بالدولة من جهة أخرى، ولأن الدولة على مدى العقود الأربعة الماضية كانت تنافس الإسلام السياسي على حيازة تمثيل الإسلام فقد تم فرض الدين على هذه الشريحة بسهولة، لكنها مع ذلك ظلت حائرة بين فتاوى الشرعية الرسمية ممثلة في الأزهر، والجاذبية الأيديولوجية للأصولية الناهضة آنذاك.

اقتضت مصالحها أن تأخذ بفتوى الأزهر حول جواز عمل المرأة، وكانت هذه الفتوى ثورية في ثمانينات القرن الماضي، في ظل الضجيج الأصولي حول ضرورة عودة المرأة للمنزل، اعتماداً على النص القرآني القائل “وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ” (سورة الأحزاب) لكنها في الوقت نفسه خضعت للمزاج الأصولي في الاحتشام، وهو ما فرض قدراً كبيراً من التشكك والحيرة حول وضعهن ومكانتهن ومدى السلامة الأخلاقية لنمط الحياة الذي يملكنه.

فبعدما كافح آباؤهن لعقدين من الزمان من أجل تعليمهن كي يحصلن على وظيفة محترمة في جهاز الدولة توفر لهن قدراً من الأمان الاقتصادي والوظيفي، بمجرد أن دخلن سلك الوظيفة الحكومية بعد طول انتظار (وصل في سنوات التسعينات إلى 5 سنوات ضمن سياسة التشغيل الجزئي) وجدن أنهن لا يقمن بعمل جاد، ولا يحصلن على أجر حقيقي.

وهو ما يجعلهن متشككات دوماً في قيمة العمل، وهل تساوي تكاليف الخروج من المنزل (في تلك الغابة البشرية المسماه بالقاهرة) هذا الأجر الضئيل على هذا العمل الممل في مكتب حكومي كئيب ومتسخ على الدوام خصوصا في ظل تقييم القيادة السياسية السلبي للغاية لأداء القطاع العام التي ترى فيه فائضاً يجب التخلص منه دون التسبب في صدام سياسي.

فهي وظائف روتينية يمكن أن يؤديها أي شخص حصل على الحد الأدنى من التعليم: تخيل نفسك بعد مذاكرة وتحصيل لـ18 عاماً أو أكثر قليلاً، تستيقظ يومياً وتذهب إلى مصلحة حكومية ليكون دورك فيها أن تحمل “ختم الجمهورية” لتطبعه على كمٍّ هائل من الأوراق التي لا تقرأها أصلاً، هل يمكن أن تشعر بالإنجاز؟ أو تتعلم شيئاً؟ أو تنظر لنفسك نظرة تقدير؟ هذا النوع من الاغتراب النفسي والوجداني لم يكن يتخيله الفيلسوف المجري جورج لوكاتش ولا كارل ماركس الشاب في أسوأ كوابيسهما.

وكما تقول أرلين علوي ماكليود في كتابها “الاحتجاج الهادئ… المرأة العاملة والتحجب الجديد والتغيّر في القاهرة“، فإن الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى في القاهرة تتأرجح على حافة الخط الفاصل بين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهي تهدف بقوة إلى الحصول على موقع ثابت في الطبقة المتوسطة ومستوياتها المعيشية ومن ثمّ تصبح الطموحات الاقتصادية لهذه الطبقة المتوسطة الدنيا قاهرة بوجه خاص.

ففي ظل سيل الدعاية الاستهلاكية التي تسود الحياة اليومية تصبح النقمة على تدني الأجور عالية للغاية، خاصة مع الارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية، وبالتالي تصبح النقمة على الوظيفة أمراً وراداً، ويساهم في ذلك غياب التحفيز الإداري، وهو ما يجعل العاملين بالجهاز البيروقراطي يرون في الوظيفة الحكومية شكلاً من أشكال الدعم الاجتماعي، تماماً مثل الحصول على رغيف خبز مدعوم حكومياً.

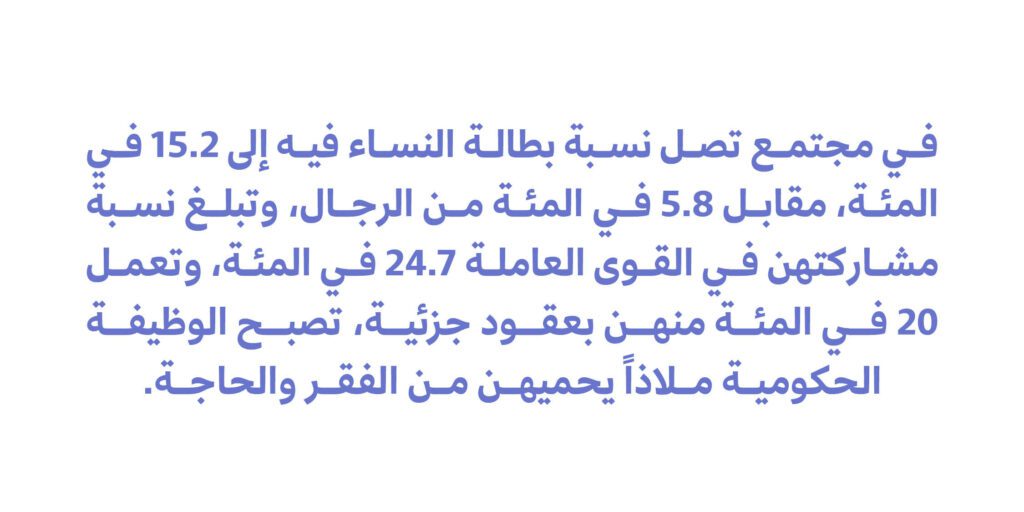

لكن في مجتمع تصل نسبة بطالة النساء فيه إلى 15.2 في المئة، مقابل 5.8 في المئة من الرجال، وتبلغ نسبة مشاركتهن في القوى العاملة 24.7 في المئة، وتعمل 20 في المئة منهن بعقود جزئية، تصبح الوظيفة الحكومية ملاذاً يحميهن من الفقر والحاجة.

ومع ذلك، فإن امتياز التوظيف الهزيل هذا لم يعد متاحاً منذ عام 1982 حين توقفت الدولة عن سياسة التشغيل الكامل، والآن تضع الحكومة المصرية نُصب عينيها تصغير هيكلها الإداري عبر استراتيجيتين إحداهما طويلة المدى وتعتمد على خروج الموظفين من الخدمة بسبب الوصول لسن التقاعد أو الموت مع عدم استبدالهم، والثانية تدور حول الفصل المباشر عبر تطبيق قانون “الخدمة المدنية“، فبين عامي 2017 و2021 قلَّلت الحكومة أعداد الموظفين بنسبة 16 في المئة، بعدما تخلصت من 132 ألف موظف.

ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض عدد الموظفين إلى 3.8 مليون موظف عام 2030، وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين موظف، مقابل 5.8 مليون في العام المالي الذي سبقه.

إقرأوا أيضاً:

محو آثار الأنوثة… فاصل من القهر الخفي

في مسلسل The Walking Dead، كان الأحياء إذا أرادوا المرور بين “الزومبي” لطخوا أنفسهم بدم أحد الموتى السائرين فإذا اشتم “الزومبي” رائحتهم، لم يتعرفوا إليهم وظنوهم موتى مثلهم، هذه الحيلة البسيطة (مع الفارق الكبير، فليس الذكور في مصر زومبي، لكن المثال للشرح لا أكثر) كان يتم استخدامها في النطاقات الاجتماعية غير المُرَحِبة بالحضور النسائي.

فمجرد الخروج من المنزل للعمل أو للتسوق في ثقافة معادية لحضور المرأة في الشارع (بضغط من الصحوة الإسلامية الغاربة والقيم الريفية المُحدَّثَة)، وترى في طابعها الجنسي تهديداً دائماً، يجعل المرأة عرضةَ لانتهاكات جنسية غير متوقعة، فيكون إهمال الجسد استراتيجية فعّالة لمحو طابعهن الجنسي، حتى تكون المرأة غير منظورة بالنسبة للذكور المحيطين في العمل والشارع.

فـ”مدام عفاف في الدور الرابع” التي يتندر عليها الجيل الشاب من المصريين كانت تمتلك قدراً من الإثارة الجنسية في مقتبل حياتها، حافظت على جاذبية جسدها حتى حصلت على “عريس”.

وبعدما نالت مرادها، أصبحت تريد البقاء في وظيفتها دون التعرُّض لإحراج النظرات الجنسية الجارحة من زملائها الذكور في المكتب، أو الجمهور المتردد على شباكها الصدئ والمُشرّع طوال ساعات العمل الرسمية على جمهور يستبيح جسدها بنظرات وقحة، مع استياءٍ دائمٍ وغير مُبرّر لمجرد حضوره إلى مصلحة حكومية.

وبين شِراك هذا الواقع المعقد، تطمح لكسب احترام الجميع؛ كـ”امرأةٍ جادة ومسؤولة ووقور” قبل أي شيء، لكن ذلك لا يتحقق إلا بعد محو آثار جاذبيتها الجنسية ليصبح جسدها محايداً جنسياً تماماً.

التحييد الجنسي هذا كان من أهم أسباب انجذاب المرأة في السابق للصحوة الإسلامية، ففي خضم المشكلات الناتجة عن تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، من قبيل الازدحام في الشارع والمواصلات الذي يُعرِّض النساء لانتهاكات جسدية يمارسها مَنْ يجدون في الاحتكاك بأجساد النساء متعة موقتة، كان التخفي في حجاب أو نقاب وسيلة عملية لحجب الطابع الجنسي للجسد.

هؤلاء اللاتي اختفين خلف ستار الحشمة القاتمة في شبابهن، هن من أدركن أن الإهمال في الجسد وسيلة مثالية للمرأة العاملة، لكي تصبح كائناً “هلامي الجنس”، صالحاً للبقاء في سوق العمل وركوب مواصلات النقل العام، من دون أي إزعاج جنسي يُذكر.

النبذ الاجتماعي… لماذا نسخر من “مدام عفاف”؟

استراتيجية التحييد الجنسي لا تعمل في اتجاه واحد، ولا بـ”زِر تشغيل”، فلا تستطيع المرأة أن تُحيد جسدها جنسياً في العمل وتُبقِيه مثيراً في البيت، لذا فقد عانت نساء تلك الشريحة العاملات من زهد الزوج فيها بطبيعة الحال، بل صارت بمثابة أخت غير رسمية في البيت، وهو ما يُورثها حرماناً عاطفياً وجسدياً يجري تعويضه عبر الإسراف في الأكل.

وكذلك كلما تعرضن لغضب أزواجهن كان عليهن امتصاصه وتوجيهه نحو الداخل، على صورة الإسراف في تناول الطعام أيضاً، والذي يسفر عن تغييرات سلبية في أشكال أجسادهن، الأمر الذي اشتكت منه أعلى مستويات السلطة في البلاد، فالتدمير الذاتي أهون كثيراً بالنسبة إليهن من تفكيك أسرهن التي استثمرن فيها الشطر الأكبر من حياتهن.

وحتى إذا كانت علاقة المرأة بزوجها على ما يُرام، فإن نمط التكدس العمراني يحرم غالبية المصريات من الشمس والتهوية، بالنظر إلى حقيقة أن 7.7 في المئة من الأسر تعيش في مناطق سكنية مزدحمة جداً، ومؤكد أن الجري في الشارع ليس أقل من فضيحة يترتب عليها مضايقات جسيمة قد تصل إلى التحرش الجنسي في ظل الثقافة المحافظة المهيمنة على الأحياء الشعبية.

وبعد مصادرة الحدائق العامة وتحويلها إلى حدائق خاصة ومدفوعة، أصبحت تكاليف التمشية في مساحة خضراء آمنة نسبياً أمراً مُكلِّفاً بالنسبة إلى معظم نساء الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، وذلك على عكس مدن الأغنياء الجديدة على حوافِ القاهرة، ذات نطاقات الفراغ الشاسعة والمفتوحة التي تسمح بالتهوية والمشي وممارسة الرياضة علناً في الشارع وبسهولة.

وليست الحميات الغذائية أقل خطورة من الجري في منطقة شعبية، إذ من السهل على تلك النسوة أن يقعن في شِراك حميات غذائية غير صحية تسفر في الغالب عن مشكلات مرهقة في ما يخص عسر الهضم، وسقوط الشعر وغيرها.

حتى اللاتي يُتقِن الالتزام بحميات غذائية دون آثار جانبية، لا يستطعن الحفاظ عليها لفترات طويلة من حياتهن، فالانخراط في مهمات الحياة الزوجية (خصوصاً الحمل والولادة والرضاعة) يؤثر في شكل الجسد، وفي ظل ما يحصلن عليه من راتب يساوي “بدل بطالة” يصبح الذهاب للعمل والعودة سريعاً من أجل إعداد وجبة غذائية تتماشى مع ميزانية المنزل، أكثر أهمية من الذهاب إلى صالة تمرين أو الالتزام بنمط غذائي صحي.

أما القلة المحظوظة بسمات وراثية تجعل جسدها يبدو ممشوقاً لفترة أطول، وتتمكن من الحفاظ على حميات مناسبة، فهي لا تفلت من آثار الزمن، تترهل أجساد النساء فيها تدريجياً مع انعدام الإمكانات المادية لمكافحة آثار التقدم بالعمر.

فهذه الأمور لا تعمل في الفراغ، فالتهميش الاقتصادي والحرمان العمراني والكبت الاجتماعي والتحكم العائلي والحط الثقافي من قيمتهن، يُشعر هؤلاء السيدات بأنهن مسلوبات الاختيار، وغير قادرات على التحكم في مجرى حياتهن، وفاقدات الإنجاز على أي مستوى ممكن، فإذا كنتُ لا أفعل شيئاً مجدياً ولا أملك مصيري الشخصي، فلماذا أشغل بالي بالتحكم في جسدي؟!

في المحصلة، ليس شكل أجسادنا مجرد معطى بيولوجي معزول عن وضعنا الاجتماعي، بل هو أفضل مؤشر على ذلك الوضع بالذات، فالطبقات المهيمنة تحتكر أنواعاً بعينها من الطعام تُميّزها عن بقية الطبقات، بينما تستهلك الطبقات الأدنى الطعام الرخيص الدسم، ولا يؤثر ذلك على ترهل الأجساد فحسب، بل يتسبب في معدلات إصابة عالية بـ”الأمراض الشريانية”، وأبسط نظرة على البيانات المتعلقة باستهلاك المصريين الطعام تثبت ذلك.

في دراسة “أسوأ مما يبدو: الجوع في مصر وعلاجاته الغائبة” تبيَّن أن الفقراء في مصر يحصلون على 60 في المئة من سعراتهم الحرارية من “النشويات” مثل الحبوب و”الدرنيات” مثل البطاطس (المقلية تحديداً) وكذلك الأطعمة السيئة.

وفيما تستثمر نساء الطبقات العليا في أجسادهن كي تبدو ممشوقة القوام، فإن نساء الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى يتعاملن بشكل عملي تماماً مع أجسادهن، ليس فقط لأنهن لا يملكن الموارد ولا الوقت الكافي للعناية البدنية، بل لأن أنماط حياتهن الموروثة لا تؤهلهن لتلك الميزة المُكلِفة جداً والضرورية جداً في عصرنا.

فحين نرى هذه الموظفة السمينة ذات المظهر البسيط، نسخر منها بشكل تلقائي وننبذها دون أن ندري، لكن مهما صادفنا مهندسات أو خبيرات تكنولوجيا أو تسويق، ممشوقات القوام وبلباس عصري، مهما كنّ متعسفات في تعاملهن المهني، لن نسخر منهن ولن ننمطهن في شخصية كاريكاتورية، لأنهن ببساطة يوافقن صورتنا الذهنية عن الشخصية النسائية المقبولة.

فالنبذ الاجتماعي يحدث الآن وفقاً للشكل التي يظهر عليه الجسد: الهيئة، الزي، الميك أب، فالذي يخفق في الظهور بشكل مُرضٍ في المجال العام يُنبذ فوراً وبألف حجة غير الحجة الواقعية المتعلقة بالمظهر والمكانة، وهي رسالة تتم ترجمتها دون عناء، في زمنٍ تتشكل فيه صور الفرد وفهمه لنفسه وليومياته عبر صور جذابة ونمطية للجسد والسلع المُستهلكة.

فالضبط الاجتماعي لم يعد يأتي من أعلى خلال السلطة السياسية رأساً، بل من خطابات الحياة اليومية على السوشيل ميديا حول كيف نبدو؟ وماذا نأكل؟ وكم علينا أن نتمرن؟

وبالتالي فإنّ فرداً صالحاً ومقبولاً جسدياً وعاطفياً هو ذلك الذي يستجيب لنصائح وإرشادات “اللايف كوتشينغ” و”الإنفلونسر”، ويتّبع طرقهم المعيارية في العيش، وفي عصر التشبع بالصور والإعلانات المبني على صناعة التسلية يصبح الجسد محور الحياة الاجتماعية، وهو أمر قد يزيد فئة اجتماعية، لطالما طحنتها البيروقراطية وحولتها إلى فائض، إحجافاً وظلماً.

إقرأوا أيضاً: