صادف هذا العام الذكرى السنوية الـ17 لأحداث الحادي عشر من أيلول (9/11)، وهو رقمٌ غريب يُقدم كمّاً مُحرجاً من فهم طبيعة الأحداث بعد وقوعها. لم يغدُ هذا اليوم ذكرى تماماً أو من التاريخ بعد. فقد غيّرت الأحداث التالية خلال تلك السنوات الـ17، ليس الحروب التي نشبت في أفغانستان والعراق فحسب، بل أيضاً وصول الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، من مدلول هذا اليوم.

كانت أحداث 11 أيلول لحظة حاسمة في تاريخ الحرب والإرهاب، وكانت أيضاً أول هجوم يُعرض ويتم تناقله عبر وسائل الاتصال الرقمي. كان رد فعل الإنترنت على هذه الأحداث كردّ فعل التلفاز لحظة تحطم المكوك الفضائي “تشالنجر”، وهي الأحداث التي عُرّفت من خلال الطريقة التي ارتبطت بوجودها، والذي يتمثل في عمل من أعمال الحرب يُلائم إشباع وسائل الإعلام التكنولوجية. وقد توقّع العالِم الكندي، مارشال ماكلوهان، ذات مرة أن الحرب العالمية الثالثة ستكون “حرب عصابات معلوماتية بمشاركة مزدوجة من الوحدات العسكرية والمدنية على حد سواء”.

كانت أحداث الحادي عشر من أيلول بداية تلك الحرب.

يعتبر توماس إدوارد لورانس – T.E. Lawrence، والذي كان يُدعى في الثقافة الشعبية العربية لورانس العرب، هو المبتكر العظيم لحرب العصابات المعلوماتية في القرن العشرين. تقضي أشهر عباراته المُنتشرة بأن “الصحافة المطبوعة هي أعظم سلاح في مستودع أسلحة القائد المُعاصر”.

تقدم سيرته الذاتية “أعمدة الحكمة السبعة” التفاصيل الدقيقة عن كيفية وصوله إلى هذا المفهوم. كان لورانس مريضاً، يقيم في المعسكر، في خيمته الحارة المليئة بالذباب عندما خطر بباله أن كارل فون كلاوزفيتز وغيره من المُنظّرين العسكريين العظماء في العصور السابقة كانوا سيعتبرون أن الحرب التي يخوضها لا يمكن الفوز بها. فلم تتمكن القوات العربية من تدمير العدو أو السيطرة على المواقع الحصينة المهمة أو كسر عزيمة خصومهم، وهو ما كان يُمثل النصر لجنرالات الماضي العظماء. تسللت هذه النظرة المتعمقة إلى نفسه: ماذا لو كانت هذه المفاهيم كلها خاطئة؟ ماذا لو تغير مفهوم النصر ذاته بدلاً من الفوز في الحرب بالمعنى التقليدي للنصر؟ وكتب لورانس قائلاً: “بينما كنت أفكر على مهل، اتضح لي أننا انتصرنا في معركة الحجاز. كنتُ أهش الذباب ذاته مرة أخرى من على وجهي بينما أنا ممتن لإدراكي أننا انتصرنا في معركة الحجاز وانتهت؛ لقد فزنا من اليوم الذي فرضنا فيه السيطرة على محافظة الوجه (في السعودية)، فقط إن كانت لدينا الفطنة لإدراك ذلك النصر”. لم يكن لورانس في حاجة إلى الانتصار. كان عليه فقط أن يُقرر أنه انتصر وإقناع العالم بذلك. كان كفاحه يتمثل في تغيير مفهوم النصر، ولتغيير مغزى الأحداث بدلاً من تغيير الأحداث نفسها.

أطلق لورانس على هذا النوع من الحروب الدلالية مصطلح “الحرب النفسية – diathetics”، وهي عبارة مأخوذة عن الفيلسوف اليوناني (زينوفون – Xenophon). يُمثل هذا المصطلح حرب القصص التي يرويها الناس والوعي العام المُنبثق من هذه القصص.

تُمثل “الحرب النفسية” امتداداً لحرب العصابات من مُنطلق استخدام الجانب الأضعف لها في مواجهة الجانب الأقوى واستخدام خطوط الاتصال ضد أولئك الذين أنشأوها. إذ يمتاز تخريب خطوط الاتصال بالقدرة على تحويل نقطة القوة الرئيسية للجانب الأقوى- وهي القدرة على نقل المعلومات والعتاد عبر المسافات- إلى نقطة ضعف على طول هذه الخطوط. فبدلاً من تخريب خطوط الاتصال على طول المحيط الخارجي، تُخرّب “الحرب النفسية” الشبكة من المركز، وهو مصدر مفهوم الاتصال.

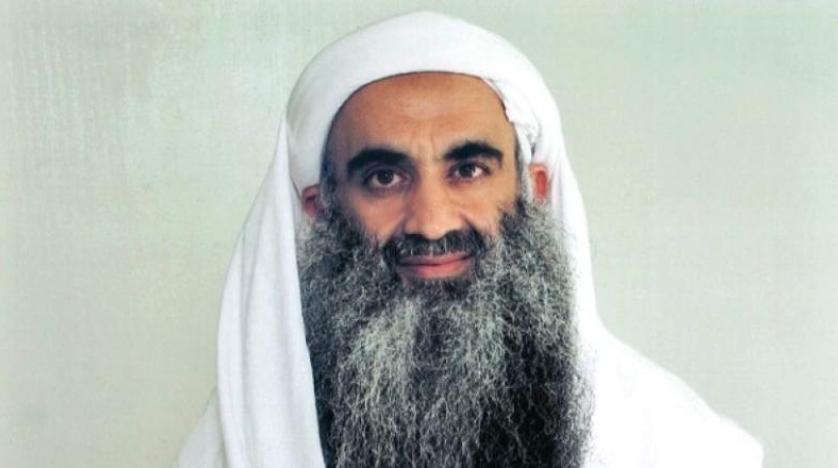

تمكّن أسامة بن لادن من فهم “الحرب النفسية” بشكل غريزي وجليّ. فقد قال في رسالة للمُلّا محمد عمر عام 2002 “من الواضح أن الحرب الإعلامية في هذا القرن هي واحدة من أقوى الأساليب. وفي الواقع، قد تصل نسبتها إلى 90 في المئة من التحضير الكُلّي لخوض المعارك”. وفي هذه الحروب، يكون المثقفون هم من يتصدرون الخطوط الأمامية، ويكون الصراع على السرد الأفضل.

تزداد قوة “الحرب النفسية” كلما توسعت وسائل الاتصال الجماهيري. ونحن الآن في ظل أكبر توسع للاتصال الجماهيري في تاريخ البشرية. لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية التي تحتوي على كاميرا موجودة عام 2001 كما هي الحال الآن. ولكن تمكنت قنوات الكابل التلفزيونية من إلغاء الحد الفاصل بين الأخبار والترفيه منذ فترة طويلة. وكان تم اختراع تلفزيون الواقع (أي العروض الحية غير المعدة مُسبقاً) كفئة منفصلة للتو. وكانت الإنترنت في بدايات كونها شيئاً شائعاً في البيوت الأميركية. تعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر أول حدث إخباري تابعه الجميع في وقت واحد؛ ولم يكم يهم كم كنتَ بعيداً من مانهاتن أو من البنتاغون لحظتها، فأنت كمن كان هناك في موقع الهجمات إذا كنتَ قد شاهدتَ الأمر على التلفاز. إذ لم تنفصل أحداث الحادي عشر من أيلول عن تسجيلها.

لا تزال الجبهة الثقافية التي أنشأتها أحداث الحادي عشر من أيلول آخذة في الاتساع، وأصبحت مصطلحات الصراعات المصاحبة لتلك الجبهات، والتي تنشأ مع كل تطور لتقنية جديدة، عصية على الإدراك بشكل فوري.

عام 2015، نشر جيف غيسيا مقالته الشهيرة عن حرب الميمات (الميمات أو Memes هي مصطلح يُستخدم لوصف شعار أو فكرة تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر من خلال الإنترنت) في مجلة Defence Strategic Communications التابعة لحلف الناتو. وعلى رغم تأثيرها الهائل- فقد تنبأت هذه المقالة، بل وربما شكلت، التقنيات الروسية لنشر المعلومات المُضللة عن الأحداث في أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، وتابع غيسيا تنبؤاته ليصل إلى عناصر مهمة من حملة ترامب الانتخابية – فإن الفكرة الرئيسية للمقالة لم تؤخذ على محمل الجد. فقد حققت مصانع الميمات الروسية، بأقل قدر من النفقات وبلا عنف مباشر، أعمق أهداف السياسة الخارجية لروسيا والمتمثلة في انخفاض حاد في نفوذ الولايات المتحدة حول العالم، وتعريض التحالف الليبرالي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية للخطر، وإذلال مفهوم حقوق الإنسان. ولم يكن هناك أي رد من الجانب الآخر.

لا تُمثل حرب الميمات سوى أحدث العناصر في صراع “الحرب النفسية” الذي استمر منذ وصول الإنترنت. وأصبحت الجبهة الثقافية موجودة عند كل نقطة من الشبكة، من التلفاز، والصحافة، والأفلام، والأغاني، والعِظات، والإعلانات، إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وصار أي شيء يتضمن مفهوماً أو معنى، ساحةً للحرب. يعني مفهوم “الحرب النفسية”، إعادة تهيئة عقلية العدو من خلال المشهد وطرائق استهلاكه. يُعد ذلك نوعاً جديداً من الحروب، وهو نوع مُحير بشكل عميق. والحيرة هي هدف هذه الحروب. ومشكلات التقييم مهمة للغاية. وبات الخط الذي يفصل بين ما هو عسكري وما هو على خلاف ذلك مشوشاً وغير واضح. وتبدو الجبهة الثقافية سخيفة بينما تقع تحت كرامة الجيش، وأبعد ما يكون عن نطاق سلطة الجنود، في أي حال. حروب الميمات، وحروب الثقافة الشعبية هي حروبٌ سخيفة. ولكن هذا لا يُقلل من فعاليتها. وقد ساعد نجم تلفزيون الواقع، الرئيس دونالد ترامب، وصاحب أغرب تصفيفة شعر في العالم، روسيا في سعيها إلى تحقيق أهداف سياستها الخارجية.

وحتى عند النظر إلى أحداث الحادي عشر من أيلول على أنها عمل ثقافي، لكي تتحقق من أهميتها، تجد أنها أمر محفوف بالمخاطر في حد ذاته. فهذه الأحداث مُقدسة، وتُناسب التأمل الرزين أكثر. لقد مات أُناس حقيقيون في هذه الأحداث. ولكن بينما يبدو هذا شيئاً مؤلماً ومثيراً للاشمئزاز وعدوانياً، إن أردتَ أن تفهم نقطة ضعف أميركا الحالية، عليك أن تنظر إلى تلك الأحداث على أنها عرض تلفزيوني. كان عرضاً تلفزيونياً يرينا أن أميركا قد خسرت، وما زالت تواصل الخسارة.

لنبدأ بسؤال أساسي: لماذا مركز التجارة العالمي بالذات؟ قبل عام 1993، لم تعتبر وكالات مكافحة الإرهاب الأميركية مركز التجارة العالمي هدفاً محتملاً. وكانوا قلقين أكثر بشأن شبكات المياه وشبكات النقل والمنشآت العسكرية. لم يكن مركز التجارة العالمي محبوباً أو مهماً من الناحية الثقافية مثل مبنى إمباير ستيت بيلدينغ – Empire State Building، إذ إنه لا يُمثل سوى زوج من ناطحات السحاب الكبيرة والمبتذلة.

كان رمزي يوسف، العقل المدبر وراء تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، أول من أدرك إمكانات البرجين كرُمُوز داخل المشهد. فقد شاهده للمرة الأولى بصحبة عُمر عبد الرحمن، وهو شيخ ضرير كان يخطب في مسجد بولاية نيوجيرسي. من حيّه السكني، كان البرجين يبرزان عبر المياه مثل الطوطم بلا وجوه، لم يكونا سوى جمادات ذات أحجام هائلة.

كان الموت الجماعي دائماً في صميم رؤية يوسف لعمل إرهابي. وبعد وصوله إلى مدينة نيويورك، كان يتجول في البداية في أحياء بروكلين وكوينز باحثاً عن أساليب لقتل اليهود بأعداد كبيرة. لكنه ببساطة لم يتمكن من العثور على هدف بالحجم المطلوب. في الأصل، أراد يوسف أن يُغرق البُرجين بالسيانيد لتحويلهما لمُعسكري موت في السماء. وصنعت القنبلة التي استخدمت في تفجير عام 1993، من نترات الأمونيوم وزيت الوقود، لكن رمزي يوسف قد أضاف السم أيضاً للقنبلة. افترض القاضي في قضيته أنه استخدم سيانيد الصوديوم، ولكنه احترق من حرارة الانفجار. لكن لم تكن هناك أدلة جنائية تؤكد تمكن يوسف من العثور على السموم التي أرادها. وبشكل عام، كان عمله رديئاً: فقد احترق السيانيد من حرارة الانفجار. (في نهاية المطاف، في أحداث الحادي عشر من أيلول، كان البرجان يُشبهان إلى حد بعيد برجي أوشفيتز وبيرغن بيلسين المحترقين. كان الهجوم من بدايته يُشبه أحداث هولوكوست مصغرة).

من السهل أن ننسى أنه حتى عام 1993، وتحديداً قبل أن يُصبح مركز التجارة العالمي هدفاً، كان الإرهاب والاغتيال وحرب العصابات على النقيض تماماً من القتل على نطاق واسع وبشكل عشوائي. كانت معرفة هوية الهدف تُمثل صُلب الاغتيالات السياسية لما يقرب من ألف عام. كان القتلة الأصليون (الحشاشون) من الطائفة الإسماعيلية المُسلمة، الذين قتلوا الحُكام بدلاً من الجيوش. كما قاد الرأسماليون والفاشيون والإمبرياليون الجماهير الخانعة إلى موتٍ لا معنى له؛ وكان الإرهابيون يعلمون هوية الذين يقتلونهم. كانت الطبيعة الأساسية للدعاية لهذا العمل هي شنّ الحرب ضد المسؤولين عن النظام، وليس ضد أولئك الذين يعانون تحت وطأته. وكان الأناركيون الروس يؤمنون بأن أعمال التمرد ضد الطبقات الحاكمة من شأنها أن تُشعل فتيل الثورة، ولكن أهدافهم، كقاعدة عامة، تركزت على أفراد محددين (كانت هناك بعض الاستثناءات، مثل تفجير مسرح ليثيو في برشلونة عام 1893، لكنها كانت نادرة). واستهدف كارلوس، المُلقب بالثعلب، قادة منظمة أوبك OPEC والأشخاص الذين كانوا يديرون المنظمات الصهيونية. وقد تعلقت قوى حرب العصابات بقيمة استراتيجية ورمزية أيضاً لحياة الفرد. فقد كانت أعدادهم القليلة تعني أنهم لا يستطيعون أن يقتلوا أنفسهم، إلا إن كان ذلك مقابل تكلفة بشرية باهظة.

رأى يوسف أنَّ مكانة مبنى مركز التجارة العالمي الغاشم، ومظهره الضخم، أفضل تعبيرٍ -أكثر من أي مبنى آخر- على الهيمنة المبتذلة للحداثة. وكانت رسالته إلى صحيفة “نيويورك تايمز” بعد تفجير عام 1993 تصف الحدث بكل صراحة باعتباره هجوماً شنته “الكتيبة الخامسة في جيش التحرير”، إضافة إلى الحركة السياسية التي كان وريثاً لها، والتي تنتمي إلى “حركة الأناركيون الروس”، ولورانس العرب، وماو تسي تونغ، وتشي غيفارا، وحركة 2 حزيران/ يونيو في ألمانيا، وكارلوس الثعلب. يتعين علينا قبل كل شيء أن نفهم الإطار العام الضروري للحرب المعلوماتية التي تشنها العصابات: من أجل إحداث أثر نفسي داخل الصفوف، عليك أن تنتمي أولاً إلى الثقافة التي ترغب في تشويهها، وعليك أن تكره تلك الثقافة في الوقت ذاته. لا يمكن تحقيق التأثر النفسي إلا في حال التصرف من داخل صرح هذه الثقافة وخارجها في الوقت نفسه؛ ولمعرفة التأثيرات التي سيحدثها المشهد، يجب أن تكون فهماً شاملاً للسياق الذي سيقع هذا الحدث في إطاره. كان لورانس مثالاً بارزاً للفاعل من داخل الصفوف وخارجها، وكذلك كان يوسف. لم يكن يوسف مسلماً صالحاً: كان يشرب الخمر، وكان زير نساء، ولم يصلّ أبداً، ولم يصم يوماً واحداً. كان كل من شارك في مؤامرة 11 أيلول تقريباً عالقاً بين العالم الغربي من جهة والإسلام من جهة أخرى. في العاشر من أيلول 2001، غادر محمد عطا فندقه في بوسطن، واستأجر سيارة، وسافر برفقة أحد المتعاونين معه، وهو عبد العزيز العمري، إلى مدينة بورتلاند بولاية مين، حيث قاما بالتسوق في وول مارت وتناولا وجبة طعام في “بيتزا هت”. لا أحد يعرف لماذا. ومثل باعة في المدينة يبحثون عن بضاعة، حاول السعوديون الذين بقوا في بوسطن أن يجلبوا مومسات، لكنهم لم يفلحوا في استقدام أي واحدة منهن، نظراً لارتفاع سعر العاهرات بشكل كبير. كانت أيديولوجية القاعدة إسلامية، لكن أساليبها وأفكارها كانت غربية.

بعد هجوم 1993، أخذت رمزية مركز التجارة العالمي أهمية تتجاوز أهمية المبنى الحقيقية. تناثرت أحلام مختلفة نابعة من ذلك الانفجار على شكل مليارات البذور القاتمة، وغطت كافة أرجاء العالم. “قد حان الوقت لتحصل على مرتبك، فجِّره مثل مركز التجارة العالمية”، كان ذلك مقطعاً من أغنية راب للفنان بيغي سمولز. ونظراً لبقائه قائماً رغم كل شيء، أصبح المركز موضع فخرٍ بالنسبة لمسؤولي مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. وبعد إلقاء القبض على يوسف ونقله على متن طائرة هليكوبتر تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مركز متروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن السفلى لمحاكمته، نزعت فرقة التدخل السريع (SWAT) التي كانت ترافقه عصابة عينيه أثناء تحليقهم فوق نهر هدسون، وتوجه إليه أحد أفراد الفرقة مشيراً إلى مركز التجارة العالمي “كما ترى، لا يزال المبنى قائماً”.

فردّ عليه يوسف، بشيء من الاستخفاف “لم يكن ليبقى قائماً، لو كان لدينا المزيد من المال”.

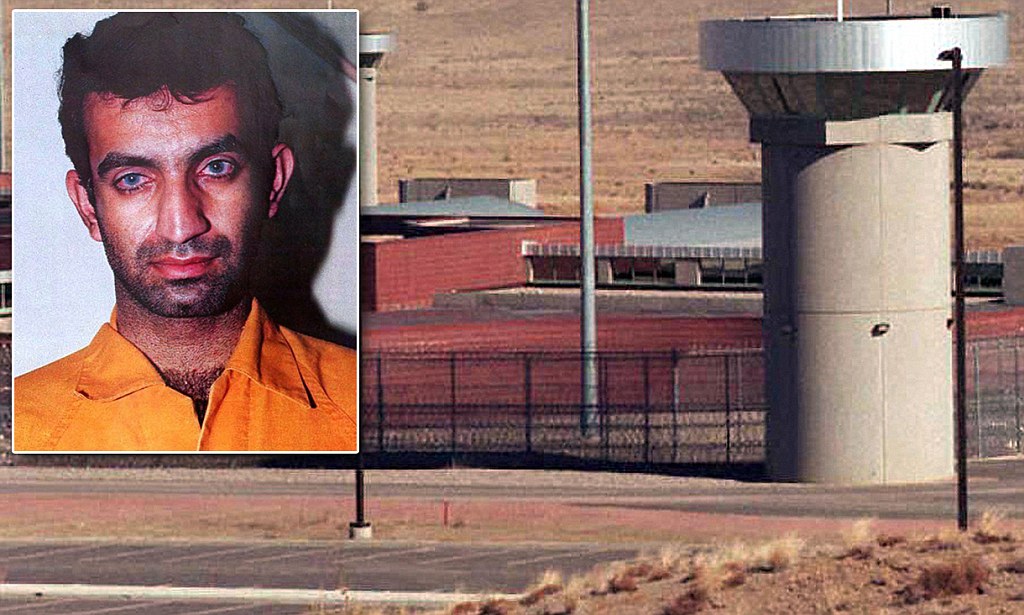

وفي أيلول 2000، أقامت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في نيويورك حفلها السنوي العشرين في قاعة المأدبة، بمطعم Windows on the World. بالنسبة إلى القاعدة، والإرهابيين من الإسلاميين بشكلٍ عام، فتحت مسيرى يوسف الأفق أمام أكثر من هدف محتمل. وكشفت عن الإمكانات المفتوحة أمام الطموحات المتنوعة التي حاروا أيُّها سيختارون، كما كشفت عن كمية الأعمال الإرهابية التي تناسب حجم الأهداف. لقد وُجِد بريق هذه الأصالة في تصميم الذي رآه العالم في اثنين من الرجال الأكثر بلادة: خالد شيخ محمد، وهو خال يوسف، وبن لادن كذلك.

حصل محمد على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية كارولينا الشمالية للزراعة والتقنية، وكان يعيش في الفليبين والبوسنة وقطر. وقد سافر كثيراً إلى كافة أرجاء العالم وتبنى مبدأ رفض الحداثة باعتبارها كارثة من السماء. كانت الطائرات – مثلها مثل ناطحات السحاب- بمثابة معجزة غير إنسانية وغير طبيعية، وإهانة لِنمط العيش التقليدي بحد ذاته وللتقاليد الخاصة بأي شعب أو عقيدة، وتشكل في الوقت نفسه أداة ورمزاً للانحراف المتأصل في الحياة الحديثة. تصور محمد في الأصل نسخة مشابهة من مؤامرة بوجينكا السابقة، التي أراد خلالها اختطاف 10 طائرات، وقيادة إحداها بنفسه، ليتوجه بها إلى الولايات المتحدة، ويلقي “خطاباً يشجب فيه السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، قبل أن يطلق سراح جميع النساء والأطفال”. هجوم يوسف على مركز التجارة العالمي أحدث تحولاً في أفكاره.

في لحظة ما في منتصف عام 1996، التقى محمد ببن لادن في تورا بورا شرق أفغانستان، وكان يحمل معه مجموعة من المخططات، تضمنت معظمها طائرات وأهدافاً أميركية محتملة. ولمدة عامين، عمل محمد وبن لادن لإعداد المؤامرة بتفاصيلها الكثيرة. كانت هذه المفاوضات متشابهة في إمكاناتها، مع تلك الحوارات التي تدور بين المخرج والمنتج، أي من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، يجمع بين عظمة الرؤية ويقين إنجاز المهمة. أصبح بن لادن أكبر المشاهير بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، لكن دوره البارز لم يكن له أي صلة مباشرة وحقيقية بدوره الحقيقي في الهجوم، لم يكن هو المحرض ولا الصانع ولا المنفذ. كانت الجماهير في حاجة إلى وجود الشرير الكبير، وإلى العبقري الشرير، فكان من الضروري وضع وجه شخصٍ ما على أهداف التصويب في ميدان الرماية. كان لا بد من وضع وجه على معطر المبولات في الحمامات.

كان محمد عطا مجرد منفذ في الهجوم ولم يكن له أي دور في تصور أحداث الحادي عشر من سبتمبر. لكن وجهه كان مناسباً لطبيعة العمل. يتذكر رفقاء غرفته في هامبورغ أنه كان لا يستطيع تحمل المحادثات المعتادة التي تدور بين الحشود. وخلال عرض فيلم “كتاب الأدغال” Jungle Book، وبينما كان الجمهور يتجاذب أطراف الحديث قبل العرض، راح عطا يتمتم “فوضى، فوضى”. وفي ما يخص تناوله الطعام، كان يأخذ البطاطس المسلوقة، ينظفها، ويسحقها في إناء، ثم يعيش على هذه البطاطس الباردة طيلة الأسبوع، تاركاً الشوكة في الإناء، لدى حفظه ما تبقى منها داخل الثلاجة. كانت السمة الوحيدة التي يتذكرها أي شخصٍ عن عطا هي كونه منظماً ودقيقاً في مواعيده. ومع ذلك غادر فندق Comfort Inn، في مدينة بورتلاند في تمام الساعة 5:33 صباحاً متجهاً إلى رحلته الجوية المقرر أن تنطلق في الساعة السادسة، واجتاز بوابة التفتيش الأمامي قبل 15 دقيقة فقط من إقلاع الطائرة، وكاد يغيب عن موعد موته ذلك اليوم. إنها رهبة المسرح.

منذ اللحظة الأولى التي اصطدمت فيها الطائرة الأولى بالبرج الأول، شهدت المعلومات المسجلة حول 11/9، كحدث، مستوى غير مسبوقٍ. وكان الأقرب إلى مسرح الحدث نفسه، على نحو ما، الأكثر بعداً من معناه وحقيقته الفعلية، كون المسافة تعتبر واحدة من السمات المميزة لحرب العصابات المعلوماتية. في حالة الحادي عشر من أيلول، كان الأشخاص الذين يعرفون بأكبر قدر من الوضوح ما يحصل هناك، هم الذين يعيشون في أبعد المواقع من الحدث نفسه. أراد بن لادن، من جبال أفغانستان التي يقيم فيها، أن يشاهد السيناريو لحظة تكشفه أمام الملء على الهواء مباشرة. لم يتمكن علي حمزة البهلول، رئيس فريقه المختص في تقنية الفيديو، من الحصول على إشارة قوية بما يكفي تمكنهم من رؤية الصورة، فتابعوا الحدث بدل ذلك من خلال الاستماع إلى الراديو، من طريق خدمة “بي بي سي” العربية، برفقة حوالى 50 رجلاً من رجال بن لادن.

تمثلت بطولة المستجيبين الأوائل لذلك الهجوم في دخولهم مباشرة أتون الكارثة من دون تكليف أنفسهم الكثير من العناء لفهم ماذا حدث وإدراكه. “أعتقد أن العالم بأسره كان يعرف أكثر مما كنا نعرف آنذاك” يصرح جول نودي في فيلمه الوثائقي 9/11 عام 2002 مقتفياً خطى رجال الإطفاء في مدينة نيويورك في يوم الهجوم. “لم يكن لدينا أي فكرة عما كان يحدث خارج بهو الفندق”. كان البرج نفسه جزءاً بلا معنى في خضم الإعصار المحيط بنا. شكل رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى البرج وفتحوا مصعداً، المشهد الأكثر ذهولاً في كامل أحداث 11 أيلول. بدا الناس في الداخل منزعجين وهم يفرون. لقد تغير العالم بالنسبة إلى الناس في الخارج، أما بالنسبة إليهم، فكان لا يزال يوماً عادياً مليئاً بالأمور الروتينية المعتادة، مثل البقاء عالقين داخل المصاعد.

في الواقع شكل 11 أيلول حدثًاً إعلامياً واضحاً حتى بالنسبة إلى الذين كانوا داخل الأبراج في ذلك الوقت. بعث ستيفن طومست، عالم الكمبيوتر المشارك في مؤتمر حول المخاطر للمياه، في مطعم ويندوز أون ذي ورلد، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى زوجته، دوري، من جهازه بلاك بيري يقول لها “شاهدي قناة CNN. أحتاج إلى معرفة المستجدات”. فحتى بالنسبة إلى الذين كانوا في الداخل، عندما اصطدمت الطائرات بالأبراج، ما كان يهمهم في المقام الأول، هو ما يظهر على شاشات التلفزيون. شهد غريغ تريفور، العامل في مكتب العلاقات العامة في الطابق 68، تصاعد ألسنة النيران وتناثر الزجاج خارج النافذة. وعندما رن هاتفه، التقطه.

قال الصوت في الهاتف “مرحباً، أنا الآن مع برنامج أخبار NBC الوطنية، إذا استطعت الانتظار لمدة خمس دقائق تقريباً، سنربِطك باتصال مباشر في مقابلة على البث الحي”.

“أنا آسف، لا أستطيع. إننا نخلي المبنى”.

“لكن هذا سيستغرق دقيقة واحدة فقط.”

“أنا آسف، أنت لا تفهم. نحن نغادر المبنى الآن “.

“لكن، لكن، هذا برنامج أخبار وطنية لقناة NBC”. ألم يفهم؟ لم يكن فرعاً فقط بل كانت الشبكة نفسها.

في الساعة 8:51 صباحاً، قال مات لوير في برنامج “إن بي سي توداي ” سننقل لكم الآن مباشرة صورة لمركز التجارة العالمي”. واصطدمت الطائرة الثانية بالبرج الجنوبي في الساعة 9:03. وفي ذلك اليوم، حققت أخبار الكابل ذروتها كوسيطة إعلامية، من خلال محاكاة الذاكرة الصادمة. وتم بث المقطع مراراً وتكراراً من دون انقطاع. دخان كثيف يلف البرج. طائرة تتجه نحو البرج. وظل المقطع يبث على الشاشة بشكل مستمر، مع إضافة مقاطع جديدة، مع تنامي خيال جنوني يغذي بعضه بعضاً، وتراكم التعليقات، واصطدام أصوات بأصوات أخرى. لقد نفذ التلفزيون داخل التفكير الجماعي، لينشئ الحدث من خلال عرض الصورة المتحركة وإعادة عرضها، وصياغتها وإعادة صياغة.

قال مدير إحدى متاجر Duane Reade شمال مركز التجارة العالمي في يوم الهجوم “الشيء الوحيد الذي بعته اليوم هو الكاميرات. في غضون ساعةٍ واحدةٍ بعد الضربة الأولى، بعنا 60 إلى 100 كاميرا”. بدلاً من ضرب موقع الإعلام الجماهيري – وسط مانهاتن – اختار مهاجمو الحادي عشر من أيلول ضرب موقع يكون ضمن مسافة الرؤية. أمرٌ بديهي أن أي عمل إرهابي من دون مشاهدين يكون عديم المعنى، لأن انتصاره يكمن في الاعتراف به، والأكثر من ذلك، يكون حجم الانتصار بقدر الاعتراف الذي يحققه هذا الحدث، لذا يتطلب الاعتراف، مسافة طفيفة.

كان المنظر أقوى من أي بيان علني، حبال جسر بروكلين الكاسحة، أيقونة الإرادة الأميركية وعبقريتها، إنجاز كان يعتبر قبل ذلك اليوم أمراً مستحيلاً، جسر يصل طوله إلى أكثر من ميل، مجسِداً بداية العظمة الأميركية، يشمل في تاريخه كل ما تحتويه أميركا من غرابة، تؤول نهايته إلى كارثة موحشة في الخراب.

ثم، من قمة البرج، في صورة غير واضحة، لرجل يلقي بنفسه من أعلى، في قفزة مروعة إلى الموت، صورة متقطعة، ملتوية، بلا معنى، ملائكية، مؤرقة، لم يتمكن أحد أن يفهم ما الذي فعله هذا الشخص.

انهارت الأبراج، وتدفق ربد أبيض كثيف عبر المدينة، ليغمر الوجوه الشاحبة، ويغطي جميع الكاميرات في سحاب أبيض كاسح، ثم بدت الشاشات بيضاء.

الحرب النفسية هي صراعٌ يدور من أجل المعنى. في حالة 11 أيلول، بدأ هذا الصراع على الفور، ولا يزال مستمراً حتى يومنا هذا. وقد صاغ الإرهابيون، وفق مقصدهم، مشهداً مشكلاً من صور مترابطة. ولم تنشأ تلك الصورة فقط من خلال وسائل الإعلام التقليدية ولكن أيضاً من طرف الأفراد الذين يشاركون عمل وسائل الإعلام عبر الإنترنت. عام 2001، لم يكن لدى غالبية الأميركيين خدمة الإنترنت، فتم ذلك من طريق الاتصال الهاتفي التقليدي، وكانت معظم المؤسسات الصحافية قد فتحت للتو أماكن رقمية. ومع ذلك، كشف الحدث سطوة وسائل الإعلام الجديدة كقوة للاستهلاك العالمي: التواصل الفوري كحقيقة أساسية للحياة. حدث أول رد فعل حاسم على الأحداث على متن الرحلة 93 لشركة يونايتد ايرلاينز، كان ركابها أول أميركيين يدركون أن الإرهاب نفسه قد تغير، وأن إستراتيجية انتظار الآخرين ببساطة من أجل التفاوض، لم يعد خياراً مطروحاً. قال أحد الركاب، توماس بيرنيت، لزوجته “أعلم أننا سنموت جميعاً” مضيفاً: “يوجد ثلاثة أشخاص في وسطنا، يتأهبون للقيام بشيء ما”، في حين صرح تود بيمر بمقولته الشهيرة “دعونا نتحرك” قبل أن يموت مجسداً فعلاً معنى قوله.

بدأ سوء تفسير أحداث 11 أيلول قبل حتى أن تندثر أعمدة الدخان. في مدرسة بوكر الابتدائية، واصل الرئيس جورج دبليو بوش، الذي أُخبر بالكارثة، قراءة “الماعز الأليف” The Pet Goat،(قصة أطفال مصورة)، مثل الصبي الذي ينتظر أن يقال له ما يجب عليه فعله. رفع مسؤوله الصحافي، آري فلايشر، لوحة مكتوباً عليها بأحرف كبيرة، حتى لا تلاحظ الصحافة مضمونها، “لا تقلْ أي شيء بعدُ”، فواصل بوش القراءة، بينما كان الطلاب ينطقون الكلمة بعد الأخرى “حصلت فتاةٌ على ماعز”. كان وجهه المذهول يجسد الهزيمة في حد ذاتها. ثم صرح أمام الصحافة في وقتٍ لاحقٍ، مستخدماً الكلمة الوحيدة التي ما كان عليه استعمالها قط “هذه الحملة الصليبية، هذه الحرب على الإرهاب، سوف تستغرق بعض الوقت”، قبل أن يحوّل بن لادن إلى أحد الخارجين عن القانون من النوع الذي نشاهده في الأفلام، بقوله “أريد العدالة. وهناك ملصقٌ قديمٌ في غرب البلاد، على ما أذكر، كان يقول “مطلوبٌ، حياً أو ميتاً”. لقد نشأ بوش وبن لادن على العروض السينمائية ذاتها. كان عرض “بن لادن” المفضل كصبي فيلم “فيوري” (غضب شديد)- وهو يروي قصة طفل يتيم، كان هو الوحيد القادر على ترويض حصان بري وكان في كل حلقة ينقذ شخصيات المسلسل من المتاعب. ما الذي يمكن أن يكون أفضل بالنسبة إلى بن لادن، أكثر من أن يكون جميلاً وحراً مثله مثل متمردٍ قديمٍ من الخارجين عن القانون، مطلوب للعدالة ميتاً آو حياً؟ ألم يحلم بأن يكون كائناً جامحا، غير قابلٍ للترويض؟

لكن من الغباء إلقاء اللوم على هزيمة أميركا النفسية على كاهل عجز بوش العرضي أو غريزة بن لادن. تستخدم الحرب النفسية نظام رواية القصص الجماعية ضد مبدعيها، وهو ما يجعل حتى ملاحظتها صعبة للغاية. تبقى أهداف الحرب النفسية هي أهداف حرب العصابات، يروم الهدف الأول إلى إثارة رد فعلٍ مبالغ فيه، أما الهدف الأكبر هو إعادة توجيه سلوك العدو، لتغيير العقلية وتحويلها إلى حالة من اليأس ورد فعل بنتائج عكسية.

كان رد الفعل المبالغ فيه أمراً لا مفر منه، نظراً إلى الحجم الهائل لوسائل الإعلام ومداها، وعدم الإلمام الجماعي بآثارها. يصبح تصور الحجم الحقيقي للحادث مستحيلاً في بيئة مشبعة إعلامياً، أو بالأحرى، يصبح تصور الحجم الحقيقي غير ذي صلة– لا يمكن أن يكون الحادي عشر من أيلول مجرد حرب كبقية الحروب، تماماً مثلما لا يمكن لمحاكمة أو جاي سيمبسون أن تكون مجرد محاكمة كبقية المحاكمات. يقع تشويه القضية في قلب الكارثة. عام 2001، قتلت أمراض القلب 700142 أميركياً، وخلفت حوادث المرور 101537 ضحية، أودت الأنفلونزا بحياة 62034 شخصاً. يُشكل السكر خطراً أكبر بكثير على السلامة العامة من الإرهاب، ومن ثم إذا قدرنا الوضع من خلال إلقاء نظرة إلى الخلف، ندرك أن الحادي عشر من أيلول لم يكن أهم حدث تاريخي في ذلك العام. في غضون مئة عام، سيتذكر الناس عام 2001 باعتباره السنة التي شهدت انطلاقة شبكة الجيل الثالث للشبكات الخليوية في اليابان ودخول الصين منظمة التجارة العالمية – كان ظهور شبكة اتصالات عالمية فورية وقوة صينية ناشئة من جملة الأحداث ذات تأثير أعظم بكثير مما نطلق عليه اسم الحادي عشر من أيلول. إن مجرد ذكر هذه الحقائق يبدو أمراً مقيتاً، كما لو كنت أجانب الصواب، وانحرفت عن لب الموضوع. هذا القدر من التأثير المعنوي يشكل جوهر انتصار الحرب النفسية. فالشيء الوحيد الذي يمكن أن يتفق الجميع عليه هو أن “كل شيءٍ تغير في الحادي عشر من أيلول”. كان سيتمثل انتصار الولايات المتحدة في عدم تغير أي شيء.

الآثار النفسية تحقق نتائج. فمن خلال التضحية بأرواح19 إرهابياً، أشعل تنظيم القاعدة فتيل الحرب العالمية على الإرهاب، بتكلفتها البالغة 2.1 تريليون دولار، وبما نتج عنها من فقدان أرواح آلاف الأميركيين. والأهم من ذلك، أنهم غيروا نظرة أميركا إلى نفسها ونظرة العالم إليها. لقد جعلوا شعباً قوياً يعتقد أن حرباً ضد الإرهاب الإسلامي، تخوضها فئة هامشية عاجزة تكنولوجياً، تختبئ في الكهوف النائية في مناطق بعيدة من العالم، تشكل تهديداً مماثلًا لآلات الحرب الفاشية في الحرب العالمية الثانية. وقد أقنعوا أميركا بأن السبيل الوحيد لحماية نفسها من هذا التهديد هو تعطيل الحريات المدنية. بعد 17 عاماً، لا تزال أميركا تتعثر في الشرق الأوسط، بعد أن أصبح شعبها وبقية العالم يعتقدون بأنها قوة احتلال مهزومة. ولا تزال جماعة طالبان تشكل قوة في أفغانستان. لقد أثبتت الفكرة المركزية للحركات الإسلامية المتطرفة منذ جمال الدين الأفغاني، والتي تقول إن الإسلام معاد للحداثة، صحتها بما يرضي الجميع. كانت عواقب هذه التغيرات في التفكير واسعة، حيث طورت نفسها بأساليب لم يكن يتصورها بن لادن نفسه أو أي شخص آخر.

لماذا أخبرت أميركا نفسها هذه القصة الكارثية حول 11 أيلول؟

كانت فكرة الاستثنائية الأميركية في صميم هذا الفشل، وهو الافتراض، الذي اعتقد انطلاقاً من تجربتي الخاصة أنه لا ينجو منه أي أميركي بشكلٍ كامل، أن ما يحدث في الولايات المتحدة أهم مما يحدث في أي مكانٍ آخر. الاستثنائية الأميركية هي شكل من أشكال قصر النظر السياسي، يجعل تقدير الأمور على حقيقتها شبه مستحيل، حتى بين الفئات الأعلى تعليماً.

كان إرث الحرب العالمية الثانية حاسماً هو أيضاً. كانت الرواية العسكرية لتحرير أوروبا أقل أهمية من قصة إعادة الإعمار– المتمثلة في القوة الأميركية الساحقة التي يقوم عليها النظام الليبرالي. كانت إدارة بوش تحلم بحرب تحرير، حرب ضد الفاشية، حرب لبناء ديمقراطية ليبرالية، نوع الحرب ذاتها التي شنها آباؤهم. كانت أوهام المحافظين الجدد موصولة بصور مستعارة من أفلام وثائقية لأوروبا تعود لفترة طفولتهم. وانطلاقاً من هذا الخيال، تمكنوا من استحضار أي حجج كانت مطلوبة، على رغم أن الحرب ضد القاعدة لم تكن حتى حرباً ضد دولة، فضلاً عن أن تكون حرباً ضد نظام حكم.

لقد نشأ التأثير الضخم حول أحداث الحادي عشر من أيلول، من بطون الكثير من السرديات الأميركية المتجذرة أيضاً، ألا وهي تمجيد الحرب في حد ذاتها، والحاجة إلى التكفير عن هزيمة حرب فيتنام، ومسلسلات رجال الشرطة والأفلام واسعة الانتشار مع التصور الأحادي الذي يشكل بناءهم القصصي وهو أن الأخيار يقتلون الأشرار. وكما وصفتها العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية، أماريليس فوكس، في الفيديو الشهير “أنت الإمبراطورية، ونحن لوكا وهان”. لقد ساهمت في ذلك أيضاً العنصرية المباشرة وكراهية الأجانب.

يمكن أن نلاحظ أن بعض هذه الروايات كانت ضحلة وجاهلة، وبعضها الآخر حقيقيٌ وجوهري. البعض ارتبط بالنخبة المتعلمة، وبعض الآخر تجمعه القواسم المشتركة الأدنى، بعضها مجرد قصص خيالية، وأخرى خلاف ذلك، ومع ذلك، لا شيء من هذه الفروق أمرٌ مهمٌ – فالحروب النفسية تتغذى على مجمل الأساطير الجماعية، من القصص التي نحكيها لأنفسنا من أجل العيش، وعندما قال بوش “إما أن تكون معنا أو أنت مع الإرهابيين” -وهو تصريح مثالي من وجهة نظر القاعدة– تبدو هذه الصياغة وكأنها مستمدة من الأفلام التي شاهدها والكتب التي قرأها والمحادثات التي سمعها.

يُعد المتحف الذي أقيم لإحياء ذكرى أحداث 11 أيلول فشلاً أكثر ديمومة، إنه يُشبه نصباً تذكارياً للمحرقة، وهو بالضبط ما كان يقصده رمزي يوسف. وجه محمد عطا لا يوجد في أي مكان، ومن ثم فهو في كل مكان. وقد تم نقش على إحدى الجدران، جملة مقتبسة من فيرجيل اينييد -“لن يستطع أي يومٍ من الأيام أن يمحوك من ذاكرة الزمن”– تحققت أحلام الإرهابيين، لقد منحهم ضحاياهم دخول التاريخ.

حتى يومنا هذا، لا يزال حرس الحدود في مطار جون كينيدي الدولي يواجهون طوال اليوم، في كل يوم، إشارة تدعوهم إلى تذكر أحداث 11 أيلول. لا شيء أكثر من ذلك يمكنه أن يعرف الهزيمة النفسية للولايات المتحدة بشكل كامل.

باعت وول مارت 116 ألف علمٍ يوم 9/11. في العراق، أظهرت محطات تلفزيونية رئيسية صور البرجين التوأمين يتداعيان بعد فترة وجيزة. عاد صديقٌ لي من العراق حاملاً معه ملصق بن لادن يظهر فيه راكباً وحيد القرن وحاملاً في كل يدٍ بندقية كلاشنيكوف. هذا الملصق، وليس موقف القوات الأميركية الموجودة في تلال بلوخستان، هو السبب الذي يجعل النصر في أفغانستان مستحيلاً.

كشفت أحداث الحادي عشر من أيلول، أكثر من أي حدث آخر، مواطن الضعف الأساسية التي تعاني منها الولايات المتحدة، ضعفٌ لم يكن على حدودها ولكن ضمن ثقافتها. تكمن نقطة الضعف في صميم أعظم مجدٍ تفتخر به الحياة الأميركية، في تنوع تعبيرها الخلاق، في قداسة حرية الصحافة وأفلامها ومناقشاتها وخطبها وأغانيها وإعلاناتها، وحاجتها اللامتناهية إلى الدراما، واختراعها الدائم، وإعادة اكتشاف نفسها. وقد تفاقمت على مدى السنوات الـ17 الماضية، الظروف التي جعلت هذا الضعف وارداً. إن تصدع وسائل الإعلام، وتوسيع نطاق المعلومات، ودور شاشات التلفزيون في حياتنا – كل ذلك قد تعاظم بشكلٍ كبيرٍ. كما أن تنامي وسائل التواصل الاجتماعية والهاتف الذكي، يعني أن ساحة المعركة النفسية أصبحت أكثر هيمنة من أي وقت مضى.

أكبر موطن ضعف تُواجه الولايات المتحدة في الكفاح النفسي هو أنها ترفض الاعتراف بضعفها. لقد أصبحت تأثيرات وسائل الإعلام الاجتماعية واضحة، لكن مع ذلك لم تظهر الحكومة الأميركية، ووسائل الإعلام، وقطاع التكنولوجيا أي إرادة للدفاع عن نفسها لمواجهة تلك العواقب. كما تشكل قضية السيطرة على وسائل الإعلام الاجتماعية مسألة تتعلق بالأمن القومي، لكن يبدو أن الذين يمسكون بالسلطة في الولايات المتحدة جد متقدمين في السن ولا تمكنهم رؤية ذلك. وهذا التحكم يجب أن يكون بين أيدي مسؤولين منتخبين. لقد أظهر مراراً وتكراراً، مؤسسو الشبكات الواسعة التي قامت على أساسها حرب المعلومات التي تشنها العصابات، أنه لا تربطهم أي ولاءات في ما عدا مصالحهم المالية. كما أن هناك عدداً قليلاً من الوطنيين في وادي السليكون، وسيظل هذا قائماً على الأقل ما دامت الوطنية تتعارض مع المصلحة الذاتية. إذ إن القيم ليست قابلة للقياس.

في هذه الأثناء، ستشارك بلدان أخرى حتماً في عملياتها الثقافية ضد الولايات المتحدة وهذا أمر لا مفر منه. إذ إن المنطق لا تشوبه شائبة: ما الفائدة من الهجوم على الجنود والديبلوماسيين الأميركيين إذا كان من الممكن مهاجمة وزارة الخارجية؟ ولماذا تهاجم وزارة الخارجية إذا كان بوسعك المساعدة في انتخاب رئيس لا يكترث كثيراً لدى توظيفه أي شخصٍ في وزارة الخارجية؟ في نهاية المطاف يجب على الدول الصديقة للولايات المتحدة المشاركة، وإن لم تفعل، فلن يفعل ذلك سوى أعداء أميركا. وقد استهدفت كندا بالفعل، في حربها في مجال الرسوم التعريفية، الدوائر الفردية على أساس ممثليها السياسيين. لماذا لا تكون البداية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة الضغط ذاته؟ إذا كان رأي الولايات المتحدة، وبالتالي قوة الولايات المتحدة، معروضاً للبيع ورخيص الثمن، ستضطر كندا إلى الشراء. إن سلوك الولايات المتحدة هو ببساطة جزء لا يتجزأ من مصالحها الوطنية. لماذا لا يقوم أي شخص بالمثل؟

الحرب النفسية هي معركة لاستمالة القلوب والعقول، قلوب وعقول الأميركيين وليس غيرهم. يتمثل الدفاع الحقيقي الوحيد ضد حرب المعلومات التي تشنها العصابات، في الوضوح، وهو الأكثر ندرة والأكثر قيمة من بين الانتصارات. لكن هذا الكفاح يقتضي التواضع والوعي الذاتي –وهما سلعتان غالباً ما تكونان في حالة متدهورة وتعانيان من نقص في العرض. تستدعي الحملة من أجل الوضوح مزيداً من القوة في التصميم، ومزيداً من المثابرة، ومزيداً من الذكاء، أكثر من حاجتها إلى القصف، وليس ثمة أي عجب، من أن هذه الأمور نادراً ما يتم القيام بها.

هذا المقال مترجم عن foreignpolicy.com ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي

إقرأ أيضاً: