وضع حجب جزء من المعونة الأميركية إلى مصر،التي تُقدّر بـ130 مليون دولار، ، وإعادة اعتقال الناشط السياسي شريف الروبي، بعد الإفراج عنه بـ4 أشهر فقط، كل الجهود الحكومية لما يسمّى بـ”لجنة العفو الرئاسي” وضمانات عملها، في مأزق حقيقي.

برغم دعوات الحوار الوطني الدائرة في مصر، والانفتاح السياسي الذي تُبشّر به أجهزة الدولة المصرية وإعلامها، تستمرُ الاعتقالات والتجاوزات بحق المعتقلين، فيما تفسّر شرائح واسعة من الخبراء والمهتمين بالسياسة المصرية، الانفتاح برغبة مصر في تهدئة الأوضاع وإبداء بعض التفهّم في ملف الحريات، تمهيداً لاستضافة قمة المناخ الدولية “كوب 27″ في شرم الشيخ، وكذلك احتواء الأزمة الاقتصادية الجارية لجذب المزيد من الاستثمارات والقروض والمعونات من دول الخليج.

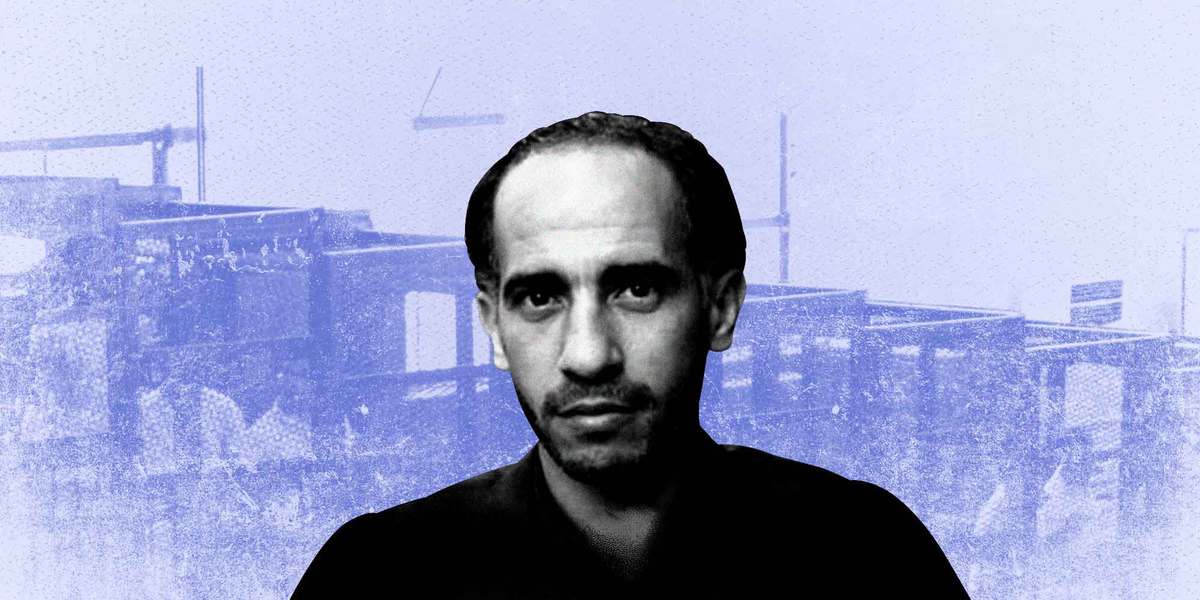

دفعت الإجراءات المناقضة لدعوات الانفتاح السياسي، المحامي الحقوقي، طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى إعلان “التزام حق الصمت كشكل احتجاجي”، رفضاً لإعادة القبض على الروبي، بعد الإفراج عنه بتأييد من لجنة العفو.

هذه الخطوة اعتبرت رِدة للوراء من الناحية السياسية والحقوقية، وتجاوزت دلالتها كونها اعتقالاً لناشط سياسي، إنما امتدّت إلى التشكيك في جدوى لجنة العفو الرئاسي، التي تشكّلت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بدعوة مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية.

“تراجع وضع حقوق الإنسان” يهدد المعونة الأميركية

المعلومات حول ثقل القبضة الأمنية واستمرار الاعتقالات وتعذيب السجناء محفوفة بالتعتيم الشديد، للحفاظ على الهدوء والاستقرار، المطلوب قبل أسابيع من استضافة مصر “كوب 27” وخلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ملياري دولار جديدة، بخاصة أن دولاً عدة انسحبت من ضمان مصر، أو قلّصت ضماناتها كدولة الإمارات، الحليف “المضطرب” للقاهرة.

وتشهد المعونة الأميركية لمصر توتراً كبيراً، منذ قدوم الرئيس الديموقراطي الحالي، جو بايدن، إلى الرئاسة، لجملة من الأسباب في مقدمتها العلاقة الودودة بين دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، والسيسي، والتقارير الحقوقية التي تؤكّد استمرار قمع الحريات في مصر أمام الكونغرس، إذ تم تجميد جزء منها للمرة الأولى عام 2021، وتم التجميد للمرة الثانية في الفترة الأخيرة، برغم التقارب المصري- الأمرييي منذ وساطة القاهرة في تهدئة الأمور في قطاع غزة منذ العام الماضي.

توقع كثيرون أن يؤدي التقارب بين بايدن والسيسي إلى عودة المعونة الأميركية كاملةً إلى القاهرة، إلا أن اقتطاع جزء كبير من المعونة (يزيد على ملياري ونصف المليار جنيه مصري) جاء بسبب “تراجع وضع حقوق الإنسان” في مصر.

وفق صحيفة “نيو يورك تايمز“، يأتي حجب جزء- فقط- من المعونة، وليس المعونة بكاملها، فيما يطالب كبار المشرّعين بحجب مبلغ المعونة بالكامل حتى تحسن مصر سجلها في مجال حقوق الإنسان، وعبّروا عن ذلك في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، تضمّنت قلقهم من “الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر”.

وقال النواب في رسالتهم، إن الكثير من السجناء السياسيين، من ضمنهم بعض المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة “يتعرضون لسوء المعاملة، وسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي”.

وبرغم المطالب المستمرة بحجب المعونة الأميركية كاملة عن مصر، يرى عبد الغفار محمد، أستاذ العلوم السياسية، أنّ رفض حجب المعونة بالكامل ليس اعترافاً بجهود مصرية في تحسين سجلها الحقوقي، ويضيف لـ”درج”: “يرجع ذلك إلى أن أغلب المبلغ المتبقي هو معونات عسكرية تنفقها القاهرة على شراء معدات وأسلحة من الولايات المتحدة- فقط- بحسب الاتفاقية التي تحصل مصر بمقتضاها على المعونة، وحجب المعونة بالكامل يعني تعطيل مصانع أسلحة أميركية ببعض الولايات التي يتركز بها تصنيع المعدات العسكرية، وتشريد الكثير من العمالة، وفقدان مئات الوظائف”.

ويوضح محمد، أن “مصر لا تتلقى هذا المبلغ من واشنطن لشراء السلاح من أي مكان في العالم، فالسلاح يجب أن يكون أميركياً، وتتمتع العسكرية المصرية بعلاقات فائقة مع وزارة الدفاع الأميركية منذ عشرات السنوات، وبينهما الكثير من التنسيق والعلاقات الممتدة، فالجيوش تجمعها علاقات منفصلة عن المواقف السياسية، ولذلك تضغط وزارة الدفاع الأميركية، لعلاقاتها العميقة والقديمة بالمؤسسة العسكرية المصرية، لدعم وجهة النظر تلك واستمرار المعونة العسكرية، خوفاً من تدهور التنسيق العسكري والأمني بينهما في الشرق الأوسط، ولذلك تستمرُ المعونة الأميركية للقاهرة حتى الآن، وإن كانت مصحوبة ببعض الخصومات وذلك لكون السياسة الأميركية هي لعبة مواءمات، فإذا كان هناك فريق من النواب والمشرعين لديه وجهة نظر تتم مراعاتها وإن كان ذلك جزئياً، كما تتم مراعاة رغبة طرف آخر فاعل في السياسة الخارجية، وفي هذه الحالة هو طرف ثقيل يملك قراره كوزارة الدفاع”.

وسبق القرار الأميركي بخصم جزء من المعونة، تقارير حقوقية، أبرزها أصدرته “هيومان رايتس ووتش” ومقرها نيويورك، حول التضييق الحكومي المصري على منظمات تصدر تقارير بيئية لمنع حديثها حول خطوات مصر الدؤوبة للإضرار بالبيئة قبل قمة المناخ واعتبر التقييد الحكومي يرقى إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك تقارير أخرى تحدّثت عن التعذيب في السجون والاعتقال العشوائي للمزيد من المعارضين وغير المعارضين، واستمرار “التدوير”.

المحاضر المجمعة… انتهاك جديد لحقوق المعتقلين

التدوير هو إعادة إدراج عدد من الذين يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي مخالفة قانونية متكرّرة وشائعة يتعرّض لها معارضون سياسيون في مصر، ويعتبره محامون تلفيقاً لقضايا جديدة دون سند قانوني لاستمرار الاعتقال التعسفي تحت مظلة قضية جديدة يتم التحقيق بها.

وبرغم دعوات إطلاق سراح المعتقلين، والتظاهر بتفريغ السجون منهم، عبر إصدار قوائم دورية بالسجناء المفرج عنهم، لا يزال ملء السجون بمعتقلين آخرين مستمراً، إلى تدوير بعض السجناء على ذمة قضايا جديدة، والتعنت في إخلاء سبيل بعضهم.

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، امتناع 50 مصرياً على ذمّة قضايا سياسية موزّعة على أربعة محاضر، عن المثول أمام قاضي التحقيقات، وذلك خوفاً- ورفضاً- من تدويرهم على ذمّة قضايا جديدة، تزامناً مع بزوغ طريقة جديدة لمعاقبة المدرجين على ذمة قضايا، وتُدعى “المحاضر المجمّعة“، التي ابتكرتها ودأبت على تنفيذها جهات أمنية بمعاونة النيابة العامة في الفترة الأخيرة.

وهي بدعة قانونية- من الناحية الإجرائية- برغم انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، تعتمد على تدوير أعداد كبيرة من المتّهمين من أماكن متفرقة ولأسباب متنوعة في محضر واحد مجمّع، حتى ترتبط مصائرهم جميعاً معاً، بهدف ضمان استمرار حبسهم واحتجازهم لأطول فترة ممكنة.

“لجنة العفو” سكرتيراً للأجهزة الأمنية؟

رصدت “كوميتي فور جستس“، وهي جمعية دولية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها في جنيف، الإفراج عن 332 حالة إطلاق سراح على خلفية تشكيل لجنة العفو الرئاسي بعد دعوة “السيسي”، وفي المقابل، وثَّقت 950 انتهاكاً تضمّن الحرمان من الحرية تعسفياً، وكأن ما تعطيه الدولة باليد اليمنى تأخذه مجدداً باليد اليسرى، فخلال الشهر الذي أطلق فيه السيسي لجنة العفو الرئاسي، ألقي القبض على الإعلاميتين هالة فهمي وصفاء الكوربيجي، لإطلاقهما آراء معارضة لسياسيات اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.

وأكّد تقرير للجمعية، أن من بين الـ332 الذين أطلق سراحهم، 7 سجناء صدر بحقهم قرار رسمي بالعفو الرئاسي، بينما تم إخلاء سبيل الآخرين بناءً على قرارات من جهات التحقيق خلال حبسهم احتياطياً، بينما اتخذت الانتهاكات الـ950 أشكالاً متنوعة: 53 حالة إخفاء قسري، و7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 سوء أوضاع احتجاز، و10 حالات حرمان عمدي من الرعاية الصحية (داخل سجون شهيرة كمجمع طرة والقناطر للنساء ووادي النطرون)، و16 وفاة داخل مقار الاحتجاز.

يشير التناقض بين أداء لجنة العفو الرئاسي- التي يعتبرها البعض مناورة من النظام المصري لعبور بعض الظروف والأزمات الراهنة- من ناحية، والمؤشرات الحقوقية الصادرة من ناحية أخرى، إلى الكثير من الشُبهات والملاحظات حول آليات عمل اللجنة وقواعدها غير المُعلنة، وعلاقتها بالأجهزة الأمنية. وبرغم تضخيم دورها إعلامياً، يقتصر دورها فعلياً على تلقي معلومات وأسماء مُرشّحة للإفراج عنها، وتقديمها لأجهزة الأمن لفحصها وتقرير من يُفرج عنه ومن يظلّ حبيساً، وذلك طبقاً لما ذكره بعض أعضاء اللجنة في تصريحات متفرقة، وهو ما يعني وضع مصير المحتجزين السياسيين بين يدي الضباط، الذين أمروا بالقبض عليهم ونفّذوا أوامر اعتقالهم وحبسهم حتى الآن.

يرى البعض أنّ دور اللجنة يتلخص في الإعلان عن المفرج عنهم، بينما تتولى الأجهزة الأمنية إعداد القوائم أو الموافقة عليها، طبقاً لمواقفها من الأسماء المطروحة، وهو ما خلق مسافة واسعة بين الأسماء التي صرّح أعضاء اللجنة بطرحها ضمن قوائم المفرج عنهم، ومن يتم الإفراج عنهم بالفعل.

في تموز/ يوليو الماضي، أكّد طارق العوضي، أن علاء عبد الفتاح وزياد العليمي وأحمد دومة ضمن قوائم “العفو الرئاسي” وشباب من حركة 6 أبريل والمتهمين في خلية الأمل.

وبمرور نحو ثلاثة أشهر، لا تبدو في الأفق أي نية للإفراج عن أحدهم، أو تحسين أوضاع احتجازه، بل يتم تضييق الخناق على عبد الفتاح، الذي يصعّد إضرابه عن الطعام تدريجياً منذ نيسان/ أبريل الماضي، وسط رعاية صحية هزيلة. ويرجع ذلك إلى شعور بعض الأجهزة بثأر شخصي تجاه الثلاثي الذي شارك في ثورة 25 يناير منذ يومها الأول، مروراً بمراحلها اللاحقة ودعوات التظاهر والاشتباكات المختلفة، وتصدّر المشهد الثوري.

لا إفراج عن المسجونين احتياطياً!

بشأن نطاق عمل اللجنة، يؤكد أعضاء اللجنة، أنهم يخاطبون مؤسسة الرئاسة مباشرةً للإفراج عن المحبوسين احتياطياً، وتخاطب الرئاسة بدورها الجهات القضائية للإفراج عنهم، إلا أنّ وزير العدل، المستشار عمر مروان، ردّ بأن القضايا التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة، لا يمكن صدور عفو رئاسي عن المتهمين فيها، لأن “العفو يكون عن محكوم عليه وليس محبوساً احتياطياً، ولا يمكن الاقتراب من القضايا أمام النيابة العامة أو المحاكم وإلا يعد ذلك تدخلاً في أعمال السلطة القضائية، ولم يحدث أي اتفاق بين النائب العام وبين أي حد أو جهة على خروج محبوسين احتياطياً”، بحسب قوله، وهو التصريح الذي ينسف آلية عمل اللجنة وفاعليتها، لأنّ الكثير من السجناء السياسيين هم محبوسون احتياطياً على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أحكام، قبل أن يُعاد “تدويرهم” لقضايا أخرى لإطالة أمد بقائهم محتجزين.

وأكّد وزير العدل، مكذّباً تصريحات أعضاء لجنة العفو الرئاسي بشأن تدخلاتهم للإفراج عن سجناء ومعتقلين، أنّ “جميع الحالات تصدر بقرار من النيابة أو المحكمة، فلا يوجد أي اتصال أو اتفاق معهما من أي جهة بشأن حالات الحبس الاحتياطي، ويصدر قرار إخلاء السبيل وفقاً للتحقيق وموقف كل متهم”.

لا تنتهج لجنة العفو الرئاسي أي ضوابط فعلية، أو قواعد من شأنها تقديم حل جذري لأزمة المعتقلين في مصر، خاصة أن أعداد من تعلن الإفراج عنهم ضئيلة (لا تتجاوز 400 خلال نحو نصف عام)، مقارنة بأعداد السجناء السياسيين والمعتقلين في مصر، التي تبلغ، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 65 ألفاً، فضلاً عن 37 ألف محبوس احتياطياً، ونحو ألف محتجز دون أسباب مُعلنة.

تقتصر آلية اختيار المفرج عنهم على دراسة طلبات مُقدّمة من جانب ذويهم، طبقاً لما حددته لجنة العفو الرئاسي، التي أوضحت أن “تلقي الطلبات من ذوي الشأن هو السبيل الوحيد لبدء النظر في حالة سجين سياسي”، ورأت 8 منظمات حقوقية تلك الآلية قاصرة ولا تتسم بالحياد أو النزاهة، وطرحت حلولاً أكثر عدالة وواقعية تجاهلتها لجنة العفو حتى الآن، وهي: منح أولوية لبعض الحالات في الإفراج، وفحص ملفات المسجونين المتواجدة لدى الجهات المعنية، لتحديد من لم يتورط في عنف والإفراج عنه كما الإفراج عن جميع المتهمين في قضايا سياسية، وإتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم والإفراج عنهم، خاصة ممن ليس لهم أقارب، أو السجناء المحرومين من الزيارات والمراسلات، ووضع معايير عامّة للإفراج، من تنطبق عليهم يُطلق سراحهم مباشرة، وكذلك وضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تواريخ محددة لانتهاء عملية فحص ملفات جميع المعتقلين.

لم تتبن اللجنة تلك الأفكار، أو الحلول، واكتفت بمهمة تقديم المعلومات والأسماء إلى الأجهزة الأمنية دون ضغوط لصياغة قواعد ومعايير عادلة لتسريع عملية الإفراج عن معتقلين، وتحسين جودة الاختيارات، حتى باتَ يُنظَر إلى عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتبارها “ديكور” سياسياً يزيّن المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، دون النظر إلى أن “أي عملية عادلة ومنصفة وشفافة تهدف حقاً للإفراج عن السجناء السياسيين يجب أن تديرها آلية رسمية تضمن تطبيق معايير موضوعية بقرارات معلنة”، كما أشارت المنظمات الثمانية التي تبنّت وضع آلية عمل حقيقية للجنة العفو الرئاسي.

عفو رئاسي “منقوص”

كانت الوتيرة البطيئة، التي توصف بـ”غير الجادة” للإفراج عن المعتقلين السياسيين، إحدى أبرز أسباب اقتطاع أجزاء من المعونة الأمريكية الموجّهة إلى مصر، للدلالة على أنّ الكثير من الحريات والحقوق والأجواء السياسية لا يزال مُنتظراً من النظام القائم، بدلاً من الخطوِ البطيء في طريق الإفراج عن معتقلين، لأن التقدم الذي تحرزه القاهرة في ذلك الملف ليس كافياً.

كما أنّ الإفراج عن سجناء ليس مشمولاً بتعويض عن الفترة الطويلة التي قضوها داخل المعتقلات، أو محاولات لتسهيل حياتهم، أو مساعدتهم في استئناف أعمالهم، فخلال الأشهر الماضية، منذ بدء الإفراج عن أعداد محدودة، تعالى صراخ المُفرج عنهم لعدم قدرتهم على الاندماج في الحياة أو الحصول على فرص عمل ومكتسبات.

رغم حصولهم على ما كانوا ينادون به طوال سنوات، بدأ المعتقلون (السابقون) معاناة جديدة بعد مغادرة أسوار السجن، لعدم قدرتهم على الحصول على وظائف، أو العودة إلى وظائفهم التي فُصلوا منها بحجة “الانقطاع عن العمل” رغم أنهم كانوا مُحتجزين في السجون دون أحكام قضائية، وبعضهم أطلق سراحه مع منعه من السفر، أو حرمانه من جواز سفره، أو حجز أرصدته البنكية.

تتعدّد أشكال المعاناة والمأساة في حياة المُفرج عنهم، لكن العفو الرئاسي الذي حصلوا عليه لا يزال منقوصاً. وهو ما يستلزم تدخلاً من جهات رسمية لرفع الوصم عنهم، أو إزالة الإجراءات التي اعتُمدت من جانب الأجهزة الأمنية لجعل عقابهم مستمراً حتى بعد مغادرتهم أسوار السجن.

وأكثر من ذلك، أنّ بعض المحتجزين تظل أسماؤهم مقيّد على ذمة القضايا، رغم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، وكونه لم تتم إدانته. ترفض بعض الشركات والجهات الحكومية إعادة من هم على ذمة قضايا، أو قضوا فترات حبس احتياطي باعتبارهم مذنبين، وتتحجّج ببعض الأشياء، وتفرض شروطاً وطلبات تعجيزية مقابل إعادته، رغم عدم وجود قيود قانونية تمنع المفرج عنهم من ممارسة مهامهم وأعمالهم.

ويقول كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن أسوأ ما يلقاه المُفرج عنهم هو وصمة العار التي تلاحقهم لكونهم مسجونين سابقين، ويضيف لدرج: “استقبلنا الكثير من الشكاوى للمساهمة في إعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم، ونحاول حالياً حل المشكلة، لكن نواجه أزمة أخرى وهي أن المؤسسات ترى المفرج عنه سجيناً، حتى إن صدر بحقه حكم بالبراءة”. ويرى “أبو عيطة”، الذي يوصف بـ”المناضل العمالي” لعمله الطويل في صفوف الدفاع عن العماليين على مدار عشرات السنوات، أن “الأهم من إخلاء سبيل المسجونين احتياطياً وعلى ذمة قضايا، هو إعادتهم لأعمالهم وحياتهم الطبيعية حفاظاً على صحتهم النفسية ورعاية أسرهم”.

خلف أسوار السجن في مصر عشرات الآلاف، ينتظرون نظرة شفقة وعدالة تعيدهم إلى حياتهم الطبيعية، وسط مخاوف من أن تكون فترة الانفتاح السياسي وإطلاق سراح بعض المسجونين محاولة “موقتة” لتجميل وجه النظام المصري في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة.

هذا الواقع يدفع دولاً غربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للضغط على القاهرة باستخدام أوراق كالمعونة والاستثمارات والقروض، حتى تصل مصر إلى توافق داخلي يعيش على خلفيته الجميع أوضاعاً أفضل، ورأت واشنطن أن الأعداد التي يتمّ الإفراج عنها محدودة، وتشير إلى الرغبة في التراجع عن طريق الانفتاح السياسي بدل التقدم الحقيقي والمبشر، ففضّلت المناورة بجزء من معونتها.

إقرأوا أيضاً: