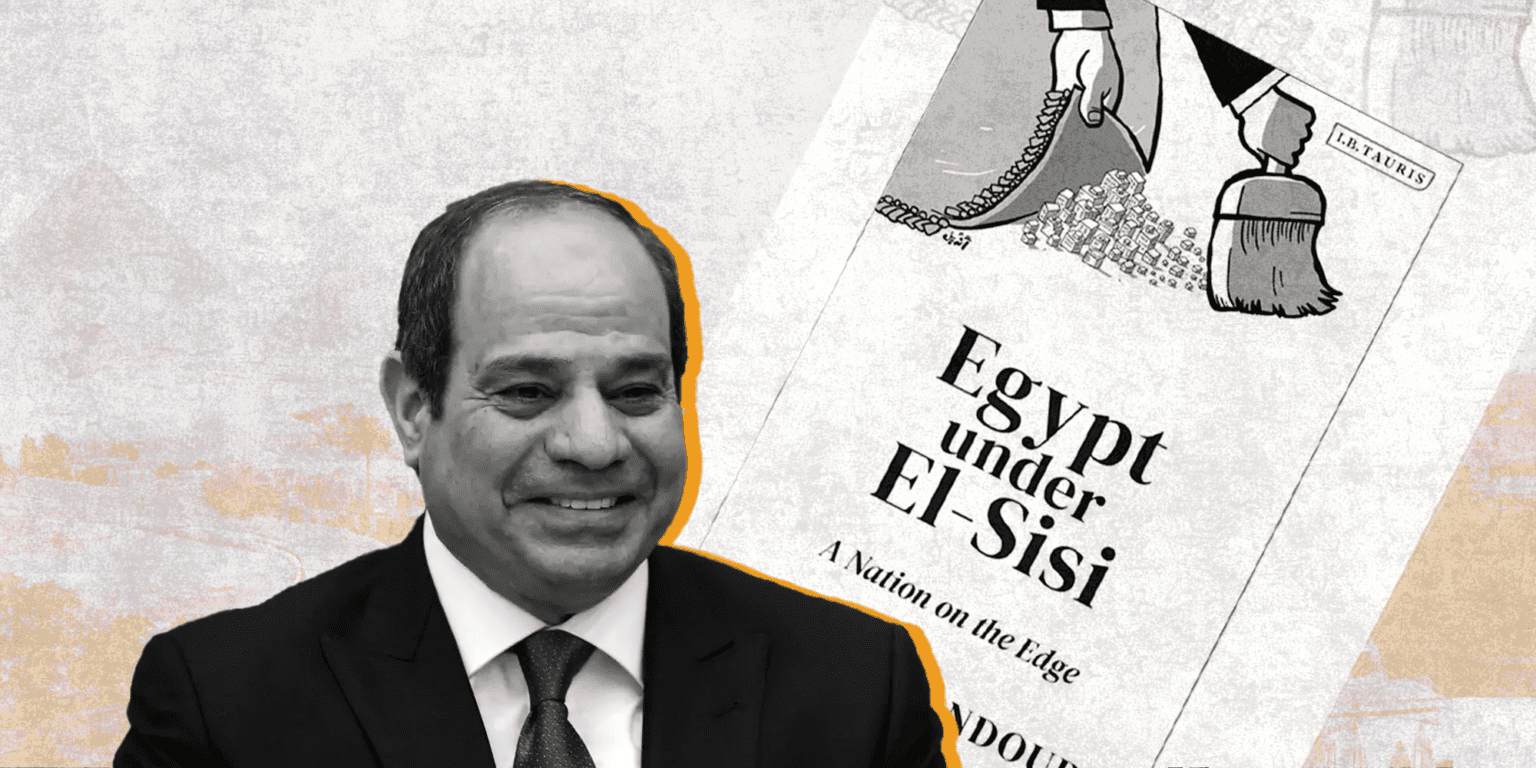

يرتكز الباحث ماجد مندور في كتابه “مصر في عهد السيسي- أمة على حافة الهاوية“، على فرضية سوداويّة مفادها أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم له الباحث تحليلاً شاملاً، لا يستعيد الوضع القائم قبل عام 2011، بل هو نظام أكثر وحشيّة عن سابقه.

يسلّط مندور الضوء على التغييرات الهيكلية العميقة التي تبناها نظام السيسي، والتي لا تقتصر على تعزيز سلطة المؤسسة العسكرية، بل تعدت ذلك لتشمل إقامة حواجز تمنع أي تحول ديمقراطي مستقبلي، لكنها تجعل الإصلاحات هشة وغير قادرة على مواجهة الاضطرابات الاجتماعية، ما قد يشكّل نقطة ضعف كبرى للنظام.

“العمل” ضد أي ثورة مستقبليّة

يرى مندور أن الإرث الأبرز للسيسي يتمثل في الحواجز التي تضمن استمرارية النظام القائم على العسكرة الشاملة للدولة والاقتصاد والمجال العام، وتحصين النظام ضد أي تغييرات مشابهة لتلك التي شهدها عام 2011، وكذلك تعطيل أي محاولات إصلاحية من داخل الدولة، وهو ما يعني أنه حتى بعد رحيل السيسي، ستكون مصر أمام عوائق مستقبلية لتحقيق الديمقراطية.

يستند مندور إلى تصنيف الباحث صموئيل فينر أشكال الأنظمة العسكرية بناءً على دور الجيش في السياسة، موضحاً وجود ثلاثة أشكال رئيسية: الأنظمة العسكرية غير المباشرة، الأنظمة العسكرية المزدوجة، والأنظمة العسكرية المباشرة. ويُشير إلى أن نظامي السادات ومبارك يندرجان تحت الفئة الثانية، إذ كان الجيش يشارك السلطة مع الحكومة المدنية، بينما كانت الفترة التي أعقبت الإطاحة بمبارك تحت حكم عسكري مباشر.

النظام العسكري الحالي يحاول استعادة جوانب من العسكرة الناصريّة، بشكل شمولي، مع تركيز أقل على العدالة الاجتماعية والمناهضة للإمبريالية، إذ ينظر إلى الاختلافات على أنها تهديد للوحدة الوطنية، ويتجنّب النظام البرلماني الديمقراطي. ويرى مندور أن النظام الحالي يقتبس من الناصرية مفهوم “الوحدة العضوية للجماهير وانسجامها الطبيعي”.

سمح المفهوم السابق لنظام السيسي الجديد بتأطير المعارضة على أنها “أعمال خيانة، تغذيها القوى الأجنبية، بهدف تعطيل هذا الانسجام الطبيعي”، ما يسمح للنظام بحشد الدعم الشعبي لقمعها.

القمع في نظام السيسي لم يكن مقتصراً على الأجهزة الأمنية فقط، بل شمل مشاركة شعبية، ففي الفترة الأولى من القمع، قُتل أكثر من ألف شخص، ولم يكن ذلك بدون تفويض شعبي، إذ أطلقت هيومان رايتس ووتش حينها على عام 2014 اسم “عام الانتهاكات”، الذي خسرت فيه مصر “المكتسبات الحقوقية” بعد ثورة 2011.

الهدف كان حينها استعادة فكرة الاستقرار والحياة الطبيعية، ولكنه أدى أيضاً إلى قمع جميع الأصوات المعارضة وأغلق المجال العام تماماً، لتصبح مصر تحت حكم عسكري مباشر من المجلس العسكري.

الثورة السلبيّة والاستثناء السيساوي

يعتمد مندور على مفهوم الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي عن “الثورة السلبية”، لتفسير التغيرات الجذرية التي حدثت في عهد السيسي، وبينما يعتقد مندور أن مفهوم غرامشي مناسب، هناك استثناءان رئيسيان له في حالة السيسي.

أولاً، في إيطاليا كانت النخبة أضعف من أن تفرض التغيير على المجتمع، بينما كان العكس بالنسبة الى السيسي هو الصحيح، وبُنيت دولة أقوى تحت قيادته. والسبب الثاني هو أن المشاركة الشعبية موجودة بشكل غريب، إذ يستطيع السيسي تعبئة الجمهور كلما لزم الأمر، وقد فعل ذلك مع القضاء على جميع سبل المشاركة الشعبية في المجال العام.

أصبح الجيش في عهد السيسي جزءاً مكملاً للحكومة، وكان له دور في تشكيل السياسة الوطنية، وعلى الرغم من وجود حزب مدني مؤيد للسيسي يسيطر على البرلمان، إلا أن هذا لم يؤثر بشكل كبير على سياسة الدولة. الجيش، الذي يمتلك سلطة دستورية، ويمارس دوراً سياسياً علنياً، أصبح الحزب الحاكم الحقيقي في مصر.

لم يقتصر دور الجيش على السياسة فحسب، بل نما أيضاً دوره الاقتصادي. وأصبح للجيش دور في تشكيل رأس المال في مصر، وامتدّ تأثيره إلى القطاعات المختلفة. هذا التطور يشكل مرحلة جديدة من الحكم العسكري، والتي لم تشهدها مصر سابقاً.

في صيف عام 2013، شهدت مصر حالة من العنف الشديد الذي قادته الدولة، والذي يُعد إحدى أسوأ حالات العنف في تاريخها. هذا العنف أسفر عن فترة من القمع الشديد، والذي لم يهدأ حتى الآن. لم تنهِ مذابح تلك الصيف الأمل باستمرار التجربة الديمقراطية القصيرة في مصر فحسب، بل أرست أيضاً الأساس لاستقطاب اجتماعي عميق، وهو أمر ضروري لتعزيز قبضة الجيش على السلطة. في الواقع، لولا العنف الجماعي الذي قادته الدولة، لما كانت قدرة الجيش على تهميش القوى السياسية المدنية فعالة.

استفاد ناصر، مثل السيسي، من بناء أيديولوجي موجود مسبقاً، فقد تطورت القومية المصرية استجابة للاستعمار البريطاني لمصر، وبالتالي أصبح مفهوم “التشابه” في معارضة “الآخر” سائداً. سمح هذا المفهوم للقوى السياسية مثل الحركة القومية العلمانية، ممثلة في الضباط الأحرار، والإخوان المسلمين، بالمطالبة بمكانة مهيمنة داخل الحركة القومية كممثلين حقيقيين لـ “الأمة”.

تسبّب هذا الادعاء أيضاً في تطوير هذه الحركات ميولاً معادية للديمقراطية للغاية، لأنها تصف خصومها بأنهم خونة “للأمة”، وبالتالي ليسوا مصريين حقيقيين. وبالتالي، فإن تطوّر شكل متطرف من القومية الشوفينية متأصل بعمق في النفس العامة المصرية، التي أخذها السيسي ونظامه إلى آفاق جديدة.

في عهد السيسي، فقد الجيش بالفعل قدراً كبيراً من السلطة السياسية والهيبة الاجتماعية مقارنةً بعهد ناصر، وكان هذا الانخفاض قد بدأ في عهد الرئيس السادات. لم يسرع السيسي في الاتجاه الصاعد، بل استغلّ إرثاً أيديولوجياً موجوداً بالفعل، وأعاد صياغته ليناسب غرض النظام، ما أرسى أساساً أيديولوجياً قوياً لشكل جديد من الديكتاتورية العسكرية.

أسطورة الجيش التأسيسيّة و”حرب الجيل الرابع”

ما إن تولى الجيش زمام الأمور في عهد السيسي، نظم مسؤولو النظام ووسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام، حملة دعائية تهدف إلى خلق أسطورة تأسيسية. العنصر الأساسي لهذه الأسطورة هو صبّ أحداث عام 2011 كجزء من مؤامرة مستمرة من قوى أجنبية، تهدف إلى تدمير الدولة.

ويُزعم أن هذه المؤامرة قام بها كتّاب من الطابور الخامس، يتألفون من الناشطين المؤيدين للديمقراطية والإخوان المسلمين، ولم يتم تجنّبها إلا بتدخّل الجيش في عام 2013 لعزل مرسي.

تضع هذه الأسطورة الجيش كحارس للدولة، وتجسيد حرفي للأمة وحامٍ للوحدة الوطنية. ويستند إلى افتراض سيادة الجيش كمؤسسة، فضلاً عن النظرة الاستشراقية للمواطنين على أنهم ضعفاء وغير أكفّاء ويشبهون الأطفال وكسالى.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، حذّر السيسي من “مؤامرة كبيرة تهدد وجود مصر، وتهدف إلى كسر إرادة شعبها وجيشها”، وعلى رغم عدم توضيح التفاصيل، ظل موضوع المؤامرات حاضراً في خطاباته.

في نيسان/ أبريل 2016، حذر من حروب الجيلين الرابع والخامس التي تهدف الى نشر المعلومات المضلّلة، ملمحاً الى استخدام الكتائب الإلكترونية.

يرتبط مفهوم حروب الجيل الرابع بوليام ليند الذي تحدث عن تأثير “الماركسيين الثقافيين” على المجتمع الأميركي، وتوقع تفكّك الولايات المتحدة بسبب “الصواب السياسي”. يشير المصطلح الى استخدام المعلومات المضلّلة ونشر الإشاعات كوسيلة للحرب غير العسكرية، ما يوفر تبريراً لقمع الدولة. أدخل الإعلامي توفيق عكاشة المصطلح إلى الخطاب السياسي المصري، واعتمده السيسي في شباط/ فبراير 2015 ضمن السرد الرسمي للنظام.

استخدم السيسي مفهوم “حرب الجيل الرابع” في شباط 2015 لتشويه سمعة تسجيل صوتي مسرب أهان فيه رعاته الخليجيين، مدعياً أن التسجيل مزيف. يتقارب خطاب السيسي مع نظريات المؤامرة الأميركية للمحافظين الجدد، ما يفسر علاقته الوثيقة بترامب.

المعارضة وتهديد الدولة

يصوّر السيسي المعارضة كـ”تهديد وجودي للدولة”، مبرراً بذلك عنف الدولة الجماعي. عُزِّز هذا الموقف في التعديل الدستوري لعام 2019 الذي جعل الجيش حارساً للطبيعة العلمانية للدولة وحامياً للحقوق الديمقراطية، ما يبرر التدخل العسكري في السياسة.

نظم السيسي أيضاً الانتخابات البرلمانية لتضمن السيطرة الأمنية وتكوين قائمة موحدة تضم مؤيدي النظام والمعارضة المحلية. يؤطر السيسي الصراع بين نظامه والمعارضة كصراع وجودي بين الخير والشر، مبرراً القمع الجماعي. لتعزيز سلطته، دعا السيسي في تموز/ يوليو 2013 إلى تظاهرات تفويض لمكافحة “الإرهاب”، ما زجّ بشريحة كبيرة من السكان في القمع. استخدم النظام أيضاً تكتيك المواطن المخبر للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تهدد الأمن القومي، كما حدث في آذار/ مارس 2018.

القمع كضرورة أيديولوجيّة

يرى مندور أن للمشاركة الشعبية في القمع عواقب عدة مهمة. أولاً، وسّعت شبكة القمع بحيث يمكن أن تؤدي أعمال التحدي البسيطة إلى عواقب وخيمة. ثانياً، شرع النظام قمعه بتفويض شعبي كمظهر من إرادة “الشعب”، وأخيراً، رسّخ النظام أيديولوجيته في الخطاب العام، ما مهّد لموجات لاحقة من القمع.

استخدم السيسي “إسلاموية الدولة” لتبرير قمع الإخوان المسلمين، معززاً سلطته على المؤسسات الدينية مثل الأزهر، كما استغل التصريحات الدينية لتبرير العنف ضد الإخوان، ما زاد الشحن الأيديولوجي للقمع.

أدى ذلك إلى تعزيز نظام يمزج بين المحافظة الاجتماعية ومكافحة التطرف الديني، ما جعله يوازن بين دعم قاعدته المتنوّعة وقمع الأقليات.

أصبح القمع ضرورة أيديولوجية ليس بإمكان النظام التخلّي عنها، ما يقيّد قدرته على استيعاب الغضب الشعبي عبر التنازلات. وقد تعرض الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للتآكل، مع هيمنة الجيش على الدولة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، ما يعوق التحول الديمقراطي، ويجعل الإصلاح الشامل لجهاز الدولة مهمة شاقة.

لم تكن هيمنة الجيش على الدولة خالية من الصعوبات، إذ برزت مقاومة ملحوظة من القضاء خلال قضية نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ومن كبار الضباط في أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2018. ومع ذلك، ليست كل مقاومة لإعادة انتخاب السيسي تعني مقاومة هيمنة الجيش.

توسعت سلطة الجيش لتشمل مجموعة من القوانين القمعيّة، ما أدى إلى “عدم تسييس” الفضاء العام وهيمنة الجيش على حياة المصريين اليومية. في نيسان/ أبريل 2019، وافق 88 في المئة من الناخبين على التعديلات الدستورية التي مددت فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، وسمحت للسيسي بفترتين إضافيتين بدءاً من 2024، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى 2036. هذه التعديلات زادت سلطات الجيش بشكل كبير.

أبرز التعديلات كانت على المادة 200 التي توسعت لتشمل “حماية الدستور والديمقراطية والدولة وطبيعتها العلمانية والحريات الشخصية”، ما يمهد لاستمرار التدخل العسكري في السياسة.

هذا التعديل يفترض أن الجيش هو المدافع الوحيد عن الدولة ضد عدم كفاءة المدنيين، ما ينقل السيادة من الشعب إلى الجيش، ويعزز موقفاً أبوياً تجاه المواطنين. يتيح هذا التعديل للانقلابات المستقبلية أساساً دستورياً، ما يقوض التحول الديمقراطي في مصر.

تقويض سلطة القضاء وحصانة الجيش

رافق توسيع سلطة الجيش انخفاض متعمد في استقلال القضاء، رداً على الصراع حول نقل سيادة الجزيرتين في البحر الأحمر (تيران وصنافير) من مصر إلى السعودية. أهم التعديلات الدستورية كانت في المادة 185، التي منحت الرئيس سلطة تعيين رئيس السلطات القضائية من بين سبعة مرشحين، وإنشاء مجلس أعلى للسلطات القضائية برئاسة الرئيس.

شمل التعدي أيضاً المحكمة الدستورية العليا؛ إذ عُدِّلَت المادة 193 لمنح الرئيس سلطة اختيار رئيس المحكمة من بين خمسة نواب، وتعيين نواب الرئيس من مرشحين اثنين. كما منح الرئيس سلطة تعيين رئيس وأعضاء لجنة مفوضي المحكمة الدستورية العليا من بين مرشحي رئيس المحكمة الدستورية.

امتد تقليص سلطة القضاء إلى مجلس الدولة، المسؤول عن النزاعات بين الهيئات الإدارية والدولة والسكان. ففي تعديلات 2019، تم تقليص دوره، بحيث لم تعد مراجعة العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها تلقائية وتحتاج إلى إحالة إلى المحكمة، ما يقلل من الدور الإشرافي لمجلس الدولة، ويزيد الفساد ويجعل تحدي السلطة التنفيذية أصعب.

خلال عهد مبارك، استخدمت المعارضة مجلس الدولة كأداة للطعن في سياسات النظام، ما زاد استقلال القضاء وتحدي النظام. تعديل السيسي الدستوري يضمن عدم استخدام المحاكم ضد النظام، ما يعكس الحكم العسكري المباشر في مصر. إرساء الديمقراطية يتطلب إصلاح النظام الدستوري واستعادة استقلال القضاء، ما يتطلب تحولاً أيديولوجياً داخل الجيش نحو قبول التفوق المدني، وضغطاً شعبياً قوياً للتغلب على هذه العقبة.

يمنح القانون حصانة لكبار أعضاء القوات المسلحة عن أي أعمال ارتكبوها بين 3 تموز/ يوليو 2013 و10 كانون الثاتي/ يناير 2016، وهي فترة شهدت أسوأ مجازر بحق المتظاهرين في التاريخ المصري الحديث. تشمل الحصانة الدبلوماسية، ما يحميهم من الملاحقة القانونية محلياً ودولياً، على رغم وجود أدلة على جرائم ضد الإنسانية. مصر ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن إحالة انتهاكات حقوق الإنسان إلا من مجلس الأمن، وهو أمر غير مرجح.

تعزز قوانين ومواد دستورية أخرى حصانة الجيش، منها المادة 204 من الدستور التي تفرض محاكمة أفراد القوات المسلحة فقط أمام المحاكم العسكرية، ما يوفر حماية إضافية. ينص تعديل القانون 25 في 2012 على محاكمة الضباط العسكريين بتهم الفساد بعد تقاعدهم، ويمنح تعديل القانون 133 في 2011 حصانة لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية الأولى.

هذا النظام القانوني الموازي يحمي الجيش من الرقابة المدنية، ويجعل من المستحيل مقاضاة أعمال العنف والكسب غير المشروع، ما يسمح للجيش بالعمل من دون مساءلة. يغلق النظام القانوني المصري جميع السبل لمساءلة الجيش، ما يترك الاحتجاجات العامة كخيار وحيد، ويزيد احتمال الاضطرابات الاجتماعية. تؤكد هذه القوانين سيادة المؤسسة العسكرية، ما يترك المجال للقمع الحاد لضمان استقرار النظام.

الهيمنة على الفضاء العام

صدر أول قانون لتقييد الوصول إلى الأماكن العامة، المعروف بـ “قانون الاحتجاج”، عن الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013. قدمته الحكومة الانتقالية بقيادة حازم الببلاوي، التي كان يسيطر عليها ليبراليون وعلمانيون.

يفرض القانون غرامات وعقوبات شديدة، ويسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة لتفريق الاحتجاجات، ويمنع استخدام أماكن العبادة للتجمعات، ويجرّم الأفعال التي “تخل بالنظام العام” أو تؤثر في “الإنتاج”. يمنح وزير الداخلية أو رئيس الأمن المحلي الحق في إلغاء الاحتجاجات إذا كانت تؤثر في النظام العام، وهي مادة اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية في 2016، وأعيدت صياغتها في 2017 لتتطلب موافقة القاضي.

يمنح القانون وزير الداخلية سلطة تحديد “مناطق آمنة” يُحظر فيها الاحتجاج، ففي كانون الثاني 2017، حددت وزارة الداخلية 800 متر حول المباني الحكومية في القاهرة كـ”مناطق آمنة”. يعاقب القانون بشدة على خرقه بالسجن والغرامات الكبيرة، ويشمل استخدام كريات البنادق الحية لتفريق الاحتجاجات، ما أدى إلى إصابات ووفيات بين المتظاهرين السلميين منذ 2011.

تبع قانون الاحتجاج إدخال “قانون مكافحة الإرهاب” في آب/ أغسطس 2015، وتعديله في 2021، لقمع المعارضة وسجن الناشطين، وهو يتضمن تعريفاً غامضاً لما يشكل “الإرهاب”، ويمكن تطبيقه على أي فعل معارض، من تنظيم احتجاج إلى منشور نقدي على وسائل التواصل الاجتماعي. يشمل تعريف العمل الإرهابي عرقلة العمليات الحكومية، واحتلال المباني، والإضرار بالأمن القومي، والاقتصاد، وشبكة الاتصالات، والجهاز المصرفي. كما يعد تقديم المساعدة لهذه الأعمال إرهاباً.