عندما شاهدت قوافل الحملة العسكرية التركية على عفرين، والتي ضمت بعضاً من فصائل المعارضة السورية العسكرية، لا أعرف لماذا راودتني صورة القوافل العسكرية التي دخلت إلى حلب فجأة (تموز/يوليو 2012). حينها، ضمت القوافل وحدات من تلك الفصائل، التي تغطّت بالدين، وطبعت الثورة بطابعها فيما بعد، بخطاباتها وطرق عملها ونمط علاقاتها وتحالفاتها وتوظيفاتها، والتي أوصلت السوريين وثورتهم إلى ما وصلت إليه اليوم، من دون أن يعرفوا شيئاً عنها، مثلاً، متى أو كيف نبتت أو استقوت؟

ربما السبب الأساس لتلك المقاربة يكمن في أن لحظة دخول حلب، كانت بمثابة اللحظة التاريخية الفارقة، التي احتل فيها الصراع المسلح المشهد السوري، بين النظام ومعارضيه، بكل الكوارث والمآسي التي تضمنها، والتي يتحمّل النظام بالطبع مسؤوليتها الأساسية.

كانت تلك هي اللحظة التي تحولت فيها الثورة السورية نحو العسكرة، اللحظة التي باتت فيها للفصائل المسلحة الكلمة العليا. حتى خطابات المعارضة، غلب عليها الطابع الديني والطائفي، وأزاحت التعبيرات السياسية للمعارضة، أو هيمنت عليها، في واقع لا يوجد فيه علاقات سوية تجعل المستوى العسكري تابعا للمستوى السياسي، إلى درجة أن المعارضة السياسية، حتى الرسمية، لم تتمكن من فتح مكتب لها في أغلب “المناطق المحررة”، بل إن ناشطيها تعرضوا للتنكيل والتشريد، ومعظم صحفها أو منشوراتها كانت محظورة.

ولعل اختطاف واخفاء رزان زيتونة وسميرة الخليل وناظم حمادي ووائل حمادة في دوما عام ٢٠١٤، هو مثل على ذلك. لنلاحظ أيضاً، أن العمل العسكري، كما انتهجته معظم فصائل المعارضة السورية، اعتمد أسلوب السيطرة على مناطق في المدن والأرياف، لكنه أدخل الثورة في مشكلات كبيرة، وحملها أكثر من قدرتها على التحمل، إذ أن الفصائل المهيمنة لم تستطع حماية المناطق التي تسيطر عليها، والتي تحولت إلى مناطق محاصرة، وتفتقد للمواد الأساسية للعيش. فوق كل ذلك، تحولت مناطق سيطرة المعارضة من مناطق تشكل عبئاً على النظام، وعلى قواته العسكرية، إلى مجرد حقل رماية لطيرانه وقذائف مدفعيته، فضلاً عن تشرد الملايين من أهلها.

على ذلك فإن التحول نحو العسكرة ليس فقط استبعد أغلبية الشعب من الصراع مع النظام، وتلك هي أهم نقاط ضعف ثورة السوريين، وإنما هو أثقل على تلك الأغلبية، إذ أضحى العمل المسلح، الذي أزاح الفعاليات الشعبية، بمثابة كارثة، نجم عنها الحصار والتجويع والتشريد؛ وهو مالم تنتبه إليه أو تبالي به جيداً المعارضة، لا السياسية ولا العسكرية.

كل ذلك لا ينسينا التأثيرات الكارثية الناجمة عن العسكرة على المجتمع ذاته، إذ يحل السلاح محل السياسة، وتصبح القوة العسكرية المحدد للمكانة السياسية، وطريقة حل الخلافات بين القوى المسلحة، ناهيك أنها واسطة الهيمنة على المجتمع. بيد أن العقدة الأهم في هذا الموضوع، أو بيت القصيد هنا، الإفصاح عن حقيقة مفادها أن التحول نحو العسكرة أفضى إلى ارتهان الفصائل العسكرية إلى أطراف خارجية، أي إلى قوى إقليمية ودولية، بحكم حاجتها المستمرة للسلاح والذخيرة والأموال والتسهيلات اللوجستية، وهذه كلها بالطبع ليست مجانية، لأن الدول لا تشتغل كجمعيات خيرية، ولا كأحزاب كفاحية أو انسانية، وإنما تشتغل بحسب أولوياتها ومصالحها، قبل أي شيء.

في المحصلة لنلاحظ أن ذات الفصائل التي أخذت الثورة إلى العمل المسلح، باعتبارها الحل الوحيد للصراع مع النظام، والتي كانت تخوّن المفاوضة حتى وفق بيان جنيف (2012)، والتي كانت تحرّم أي علاقة مع روسيا، ذهبت هي ذاتها، أو رضخت، مباشرة أو مداورة، لمفاوضات آستانا، واتفاقات خفض التصعيد، وهي ذاتها التي أضحت تسحب قواتها من هذه المنطقة أو تلك، بناء على أجندات خارجية، بل إنها أيدت توافقات سياسية في سوريا مع روسيا وحتى مع إيران.ومعلوم أن كل ذلك حصل في اتفاقية المناطق الأربعة، الزبداني مضايا (قرب دمشق) ـ وكفريا والفوعة (قرب إدلب)، وفي اتفاقية الانسحاب من الزبداني والقلمون وقبلهما القصير.

وكما شهدنا في سحب قوات المعارضة المسلحة من حلب للانخراط في معركة “درع الفرات”، ما أودى إلى سقوط أو تسليم مواقع المعارضة في حلب (أواخر 2016)، فهاهو يحصل اليوم بذهاب بعض تلك الفصائل إلى معركة عفرين، لمقاتلة قوات PYD ، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني في تركيا، في حين كان جرى تمكين “جبهة النصرة”، في أوقات سابقة، من السيطرة على ادلب (وما زالت)، في حين أن النظام يوسع نطاق سيطرته في أرياف حلب وادلب وحماه.

ومن المعلوم أن معظم أوساط المعارضة السياسية والعسكرية كانت تعتبر أن “جبهة النصرة”، وهي جزء من تنظيم “القاعدة”، جزءاً من الثورة، على رغم كل ما فعلته هذه الجبهة، بقتالها “الجيش الحر” وإزاحته من المشهد، وبقتالها المتواصل فصائل المعارضة الأخرى. لقد حاولت النصرة، فرض منهجها على السوريين حيث تسيطر، وأيضاً رغم تسليمها مناطق لداعش حينا، وللنظام حينا أخر. وهي لم تعترف يوما بالثورة السورية ولم تنضو في أي من أطرها، وظلت على الدوام معادية لمقاصدها الأساسية المتعلقة بالحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية، بحكم أجندتها المرتبطة بالقاعدة.

الآن مع الحملة على عفرين، ربما بتنا نشهد ذروة المآلات التراجيدية للمعارضة السورية، السياسية والعسكرية، وبخاصة تلك الجماعات التي تحكمت فيها، بتوظيفاتها وارتهاناتها، وعقليتها. وبصراحة، وهي هنا مؤلمة، فمنذ زمن، سيما مع غياب أغلبية الشعب من معادلات الصراع مع النظام، لم يعد بالإمكان الحديث، من الناحية العملية، عن ثورة، وإنما عن صراع مفتوح، بأجندات متضاربة وقوى مختلفة.

وقد عزّز من ذلك الواقع المؤسف والكارثي، ضمور مكانة الطرفين المباشرين في الصراع (النظام والمعارضة)، لصالح الأطراف الدولية والإقليمية، أي الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، التي بات لكل منها قواعده العسكرية ومناطق نفوذه على امتداد سوريا، رغم بقاء الثورة، أو كمونها، كرؤية أو كفكرة مشروعة وعادلة، تعبر عن توق السوريين للحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية والعدالة.

أخيراً، لا شيء يبرّر للمعارضة تورطها في عفرين، لأنها المعنيّة، كما يفترض، بسلامة مسار الثورة، وبصدقيتها، وبمصالح السوريين، قبل أي شيء أو أي أحد أخر، وكان بإمكانها شق طريق ثالث، أو تبني خيار ثالث، يجنبها وتركيا التورط، ويجنب عفرين وأهلها القتل والدمار. بيد أن ما جرى من توظيفات وادعاءات، هو تحصيل حاصل، أو كنتاج طبيعي، لمسار طويل اختطته هذه المعارضة، لاسيما المسلحة، حتى وصلت إلى هذه الدرجة من التهتك والاتباع والاضطراب السياسي والأخلاقي وحتى المصلحي. [video_player link=””][/video_player]

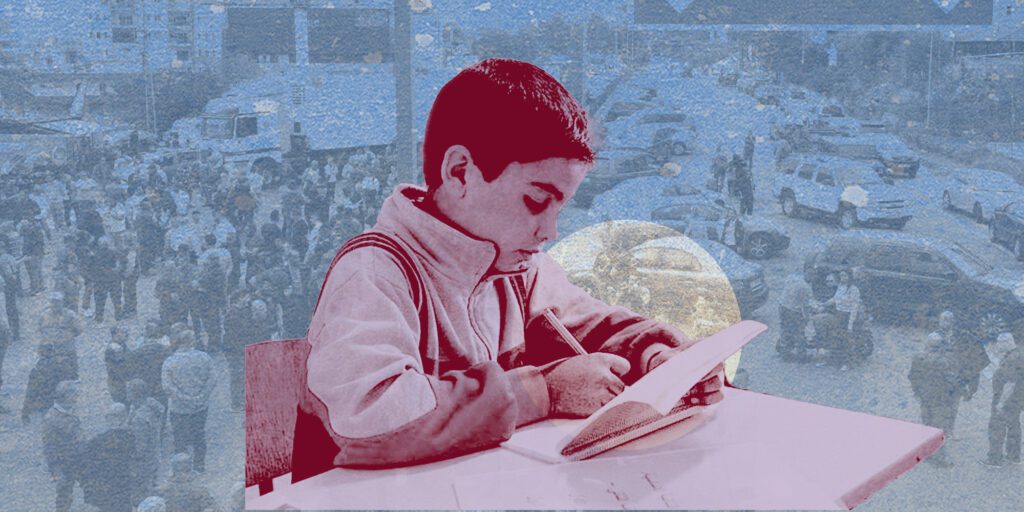

من قوافل تحرير حلب إلى قوافل تحرير عفرين

عندما شاهدت قوافل الحملة العسكرية التركية على عفرين، والتي ضمت بعضاً من فصائل المعارضة السورية العسكرية، لا أعرف لماذا راودتني صورة القوافل العسكرية التي دخلت إلى حلب فجأة (تموز/يوليو 2012). حينها، ضمت القوافل وحدات من تلك الفصائل، التي تغطّت بالدين، وطبعت الثورة بطابعها فيما بعد

الأكثر قراءة

[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

فاطمة بدري - صحافية تونسية

اغتيال التونسي شكري بلعيد… هل تغلق أحكام الإعدام القضيّة؟

22.04.2024

بادية فحص - صحافية وكاتبة لبنانية

الحشاشون في رواية إسماعيليي إيران (3): قلعة آلموت

22.04.2024

مروة صعب - صحافية لبنانية | 22.04.2024

التحريض ضد اللاجئين في لبنان…”عقاب جماعي” واستثمار سياسيّ

العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان ليست ظاهرة جديدة، إذ تُستغلّ كل أزمة لتسليط الضوء على ورقة اللجوء السوري، سواء لتحقيق مكاسب سياسية وشعبوية أو لتحويل انتباه الجمهور عن القضايا الحقيقية.

الأكثر قراءة

[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

تروي الصحفية والناشطة السياسية المصرية، إيمان عوف، تجربتها كامرأة وأمّ في خوض غمار السياسة والعمل الصحفي والصعوبات التي واجهتها خلال مسيرتها والمتعلقة بشكل أساسي بأمومتها وبما هو متوقع منها مجتمعياً. "كيف يغدو الدور الرعائي عائقاً أمام حياتكِ السياسية؟"، هي الحلقة الثالثة ضمن مشروع "عوائق وصول النساء العربيات إلى طاولات صنع القرار"، الذي أُنجز بالشراكة بين…

17.04.2024

تكرر توقيف السلطات الألمانية ناشطين أو شخصيات معروفة بدعمها القضية الفلسطينيّة، بل حتى منعهم من دخول البلاد كما حصل مع الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، بحجة معاداة السامية، التي تُستخدم أيضاً لتفريق تظاهرات متضامنة مع الفلسطينيين وداعية الى وقف الإبادة في غزّة. آخر ضحايا هذا التضييق، وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، الذي مُنع من…

17.04.2024