في كل مرة تعود فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية، أو ما تبقى من معناها، إلى نقطة الصفر، في صراعها ضد عدوها، وإدراكها لواقعها وتدهور مكانتها وأحوال الفلسطينيين الصعبة، ووعيها بالظروف والمعطيات المحيطة بكفاح الفلسطينيين ضد إسرائيل، ولما تستطيعه أو لا تستطيعه.

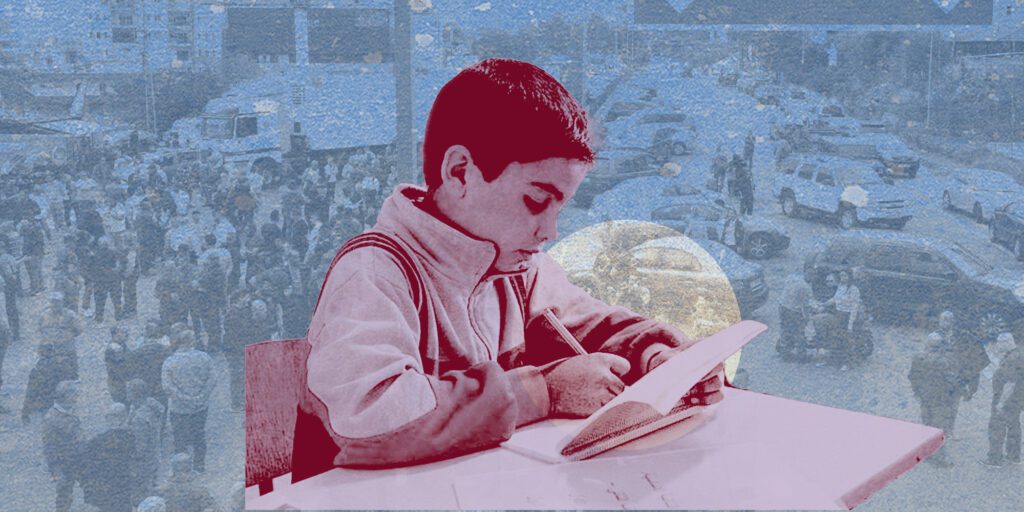

لنلاحظ أن الفلسطينيين اليوم، إزاء نكبتهم الجديدة، المتمثلة في حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل عليهم، منذ أكثر من خمسة أشهر، باتوا مكشوفين، وفي حالة فراغ سياسي مريع، فمعظم كياناتهم السياسية في حالة عجز، وبدون أي شغل، عدا إصدار البيانات الإنشائية.

الحركة الوطنية الفلسطينيّة تحولت من حركة تحرر إلى سلطة (بل وسلطتين) على الشعب، تحت سلطة الاحتلال، مع توجهات سياسية وكفاحية مختلفة أو متضاربة. كلتا الحركتين الكبيرتين، أي “فتح” و”حماس”، كسلطتين متنازعتين، تهيمنان على الفضاء السياسي الفلسطيني، وعلى الموارد، والمؤسسات، والأجهزة الأمنية، وتحتكران قرار الخيارات السياسية والكفاحية.

أزمة “القيادة الفرديّة”

المشكلة أن ذلك يجري في حركة وطنية عمرها ستة عقود، لكنها ما زالت تخضع للقيادة الفردية، بدون تقاليد وآليات لمشاركة سياسية، أو مراكز لصنع القرار، أو إطارات تشريعية وقيادية لإضفاء شرعية على خياراتها، إضافة إلى أنها لم تقم، في أي مرحلة في كفاحها الطويل والمعقد والمكلف بمراجعة نقدية مسؤولة لمسيرتها وإنجازاتها وإخفاقاتها، في الأردن ولبنان والأراضي المحتلة، ومساءلة الكفاح المسلح والانتفاضة والمفاوضة والمنظمة والسلطة.

على ذلك، أي مراهنة على أي اجتماعات أو توافقات فصائلية، ليست في محلها، ولا تجدي شيئا، مثلا، اجتماع الفصائل الـ 14 في موسكو (مطلع هذا الشهر)، لم ينتج عنه سوى بيان، تضمن التوافق على عشر نقاط، واستمرار الاجتماعات، علما أن تلك الفصائل عاجزة عن أي خطوة عملية إزاء كل نقطة، باستثناء نقطة توجيه التحية لدولة جنوب إفريقيا على موقفها الداعم لقضية شعب فلسطين.

هذه ليست المرة الأولى، إذ طوال عقدين أقيمت العديد من اللقاءات، للإصلاح واستعادة الوحدة، في مكة والدوحة والقاهرة وصنعاء وإسطنبول ورام الله وغزة وموسكو، دون أن تفضي لشيء، فمصالح السلطتين (فتح وحماس) تحول دون ذلك؛ بينما الفصائل الـ 12 ضعيفة، تعيش على تاريخها، ولم يعد لديها ما تضيفه، لا في مواجهة العدو، ولا كمكانة تمثيلية عند الفلسطينيين في الداخل والخارج، ولا حتى هوية سياسية، وهي فقط تتحرك ضمن الاستقطاب الحاصل من قبل الحركتين السلطتين.

ولعل أكثر فترة تم التعويل فيها على الإصلاح والمصالحة واستعادة الوحدة، كانت إثر لقاء القياديين جبريل الرجوب (عن فتح) وصالح العاروري (عن حماس)، صيف عام 2020، بعد قرار السلطة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، إذ عقدت الآمال وقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ثم للمجلس الوطني، لكن الآمال خابت بسرعة، بسبب قرار الرئيس وقتها (على نحو فردي) العودة إلى للتنسيق الأمني، وإلغاء الانتخابات (مطلع العام 2021).

حصل ذات الشيء هذه المرة أيضاً، فبعد أيام من اجتماع الفصائل في موسكو عاد الاحتراب إلى سابق عهده، ليس بسبب ذهاب الرئيس محمود عباس (وهو رئيس المنظمة والسلطة وفتح) نحو تشكيل حكومة “تكنوقراط” فقط، في مناخات واشتراطات النكبة الفلسطينية الراهنة، وإنما نتيجة حال الانقسام والخلاف والاضطراب التي باتت سائدة في الوعي والضمير الفلسطينيين، وبحكم تضارب الخيارات السياسية والكفاحية والارتباطات الفلسطينية.

ما يفترض الانتباه إليه هنا، وبعيدا عن العصبيات الفصائلية، أن الحركة الوطنية الفلسطينية تعيش أزمة شاملة وعميقة منذ عقود، بسبب الافتقاد لرؤية وطنية جامعة، وإلى استراتيجية كفاحية ممكنة ومناسبة، ويمكن الاستثمار فيها، وهي أزمة تطال الكيانات السائدة التي باتت متقادمة ومستهلكة، وتفتقد للقيادة الجماعية والإطارات القيادية التشريعية، في ظل فجوة كبيرة بين الفصائل والشعب، مع غياب تقاليد المشاركة السياسية، والابتعاد عن روح حركة التحرر الوطني لصالح تغليب واقع ومصالح السلطة (السلطتين) في العلاقات البينية، وفي العلاقة مع الشعب، وفي نمط العلاقة مع الأطراف الدولية والإقليمية.

مسؤولية مشتركة

يستنتج من ذلك أن قيادتي الحركتين الكبيرتين، المهيمنتين، هما من يتحمل مسؤولية خطأ أو تخبط الخيارات الوطنية، السياسية والكفاحية، التي يدفع فيها الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً، والمسألة هنا ليست قياساً لمن يتحمل أكثر، وإنما بتفهم محصلة كفاح فلسطيني مديد ومكلف، وتضحيات وبطولات جرى تبديدها.

كل طرف يتحمل المسؤولية بقدر رؤيته لدوره في القيادة، حيث لا يمكن لقيادة فتح أن تقول بأنها قائدة النضال الوطني الفلسطيني وعند تحديد المسؤولية تتراجع وتقول إن قسطها في تحمل المسؤولية أقل، وهذا ينطبق على حماس، إذ لا يفيد أن تقول بأنها قائدة ذلك النضال، وبأكثر من فتح، في حين تتنصل من مسؤوليتها عن أحوال الفلسطينيين، لا سيما في غزة، وحال التدهور والانقسام في حركتهم الوطنية.

نقد خيارات فتح السياسية والكفاحية (وضمنها عقد اتفاق أوسلو والتحول إلى سلطة وتهميش منظمة التحرير) يصح على “حماس” أيضاً، التي باتت سلطة في غزة، والتي أسهمت في الانقسام، وبإضعاف منظمة التحرير، والحؤول دون تقوية المجتمع المدني الفلسطيني.

أيضا، لا يفيد طرف ما أن يخرج الطرف الآخر من العملية الوطنية، علما أن الطرفين المعنيين، أي قيادتي فتح وحماس، تقومان في كل مرة، وبعد اتهامات وتخوينات، بالاجتماع وتأكيد التوافق على مواصلة العمل والنضال واستعادة الوحدة، ثم إن الحركتين تعبران، كل واحدة منهما، عن طيف من الشعب الفلسطيني، إذ كل واحدة منهما لها حيثيتها الشعبية.

يشمل الصراع اتهام كل طرف لآخر في عدم التشاور، فما ينطبق على “فتح” في هذا المجال، ينطبق على حماس بالمثل، وضمنه إدارتها للسلطة في غزة، والعكس صحيح، في حركة وطنية تفتقد للقيادة الجماعية وللمأسسة وللعلاقات الديمقراطية والإطارات التشريعية.

إقرأوا أيضاً:

إعادة النظر بأشكال الكفاح

غريب ومشين اعتبار بيان حركة فتح أن حركة حماس جلبت الاحتلال إلى غزة، أو أنها تستفرد في قرار الحرب، أولا، لأن هذا النقاش يتعلق بجدوى الأشكال الكفاحية المعتمدة في الحركة الوطنية الفلسطينية، من البدايات، وهو أمر لم يجر نقاشه ولا مرة، كما قدمت، وهو الأمر الذي ترك فراغا جعل “حماس” تذهب إلى شكل بعينه، لفرض ذاتها.

ثانيا، “فتح “وقعت بمثل ما وقعت فيه “حماس”، في عملياتها العسكرية إبان المرحلة الأردنية ثم اللبنانية، وعمليات القصف الصاروخي من جنوبي لبنان (1981)، على إسرائيل، ما نجم عنه غزوها للبنان وإنهائها وجود المقاومة الفلسطينية فيه (1982).

أيضا وقعت فتح في ذلك بإسهامها في عسكرة الانتفاضة الثانية، وتبنيها، عبر كتائب الأقصى، نمط العمليات التفجيرية في المدن الإسرائيلية، الأمر الذي دفع ثمنه الفلسطينيين غاليا.

ثالثا، حصل ذلك في انخراط بعض قادة فتح في مفاوضات سرية مع إسرائيل نجم عنها اتفاق أوسلو (1993)، ثم في تفرد الرئيس محمود عباس بقيادة المنظمة والسلطة وفتح، في كل صغيرة وكبيرة.

رابعا، الأهم هنا إدراك أن إسرائيل دولة استعمارية وعنصرية وعدوانية، وإنها المسؤول الأساسي عن نكبات الشعب الفلسطيني، وأنها ما زالت تحتل الضفة، وتحاصر غزة، رغم كل ما قدمته السلطة، خلال 30 عاما، مع كل علاقات التنسيق الأمني والاقتصادي والإداري مع سلطة الاحتلال، وهي ما زالت تصر على مواصلة الاستيطان في كل شبر من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

بلاغة الشعارات والأوهام

سبق أن نشرت مقالا عنوانه “ضياع الفلسطينيين بين زمنَي “فتح” و” حماس” في (30/1/2024)، أكدت فيه أن خطابات “حماس”، شكلت امتدادا طبيعيا لروحية ما سبق وأن طرحته “فتح”، في شأن التعويل على الكفاح المسلح، بطريقة غير مدروسة، لا سيما برهانها على “التوريط الواعي” للأنظمة العربية في معركة التحرير، واعتبارها أن “فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية”.

ذلك كله لم يثبت في أي مرحلة، كما لم تثبت المقولات التي طرحتها “حماس” عن زلزلة الأرض تحت أقدام إسرائيل، وعن “يوم الوعد”، وعن “وحدة الساحات” ودور الأمتين العربية والإسلامية.

إضافة إلى كل الأوهام التي سادت في حرب غزة، عن أن “المقاومة بخير”، وأن إسرائيل لم تحقق أهدافها، في حين الشعب الفلسطيني في نكبة، غير مسبوقة، منذ 160 يوما، في وضع بات فيه قطاع غزة مكانا غير صالح للعيش، كأكبر مقبرة وأكبر معرض جثث، وأكثر بقعة يعيش فيها بشر بدون مأوى، وبدون ماء وكهرباء وغذاء ودواء، في حين بات كل مطلب “حماس”، العودة إلى واقع ما قبل هجومها في 7 أكتوبر، إلا أن المشكلة هنا أن هذا الواقع لم يعد موجودا للأسف، وبكل ألم، لا على مستوى الشعب ولا على مستوى الأرض في غزة.

ضرورة النقد مجددا

ما يفترض الانتباه إليه هنا منعاً للالتباس، أولاً، أن نقد شكل سياسي أو كفاحي معين، هو عملية ضرورية، وجزء من العملية النضالية، ثم إن الواقع أكبر وأكثر ألما وخطورة من مجرد توصيفه. ثانيا، إن هذا النقد ينطلق من مسؤولية إسرائيل عن حرب الإبادة، وعن العدوان على الشعب الفلسطيني من النهر إلى البحر.

ثالثا، أن هذا النقد ينطلق من مشروعية المقاومة ضد الاحتلال، بمختلف أشكالها وضمنها المسلح، مع ملاحظة أن المقاومة هي غير الحرب كجيش لجيش أو صاروخ لصاروخ، وأن المقاومة يفترض أن تنبثق من رؤية وطنية واستراتيجية كفاحية مدروسة وممكنة، ويمكن للشعب تحمل تبعاتها. رابعا، أن نقد حركة سياسية ما، يجب أن ينصب على خياراتها السياسية والكفاحية، وليس على أي شيء آخر، لأن تلك الحركات جزء من نسيج الشعب الفلسطيني.

إقرأوا أيضاً: