حطّ عرض “ترانزيت طرابلس” في مسرح المدينة في بيروت، بعد جولتين من العروض في برلين وطرابلس، مستعيراً تمثلات المأساة السورية داخل الجغرافيا اللبنانية، عبر حكاية معتقل سياسي سوري لجأ إلى لبنان كمحطة نحو الهروب إلى أوروبا.

تقتبس المسرحية بنيتها وحكايتها عن رواية الكاتبة الألمانية أنا سيغرز بعنوان “ترانزيت”، التي تدور أحداثها في فرنسا إبان سقوطها بيد النازيين، وتروي رحلة هروب معتقل سابق في المعسكرات النازية إلى باريس ومن ثم مرسيليا، آملاً بالحصول على أوراق تثبت هويته لأجل تصريح للسفر نحو المكسيك.

تستدعي محاولة نقل السرد الروائي إلى مسرحية عملية دراماتورجية معقدة ليس على مستوى أسئلة المعنى فحسب، بل كذلك في ما يتعلق بنقل حبكة روائية حدثت في الأربعينات من القرن العشرين إلى عالم اليوم الخالي تقريباً من المصادفات والمحدّد والمراقب جداً.

وجدت المخرجة كارولين حاتم أن الظروف التي تنتج الهجرة القسرية والنزوح والحرب والعنف والظلم قد تحتوي على أوجه تشابه ضمن فترات زمنية مختلفة. واقتباسها النص الروائي كان معنياً بالدرجة الأولى بهذا المستوى، و بمستوى آخر متعلق بالتجربة الذاتية لشاب في العشرينات يمر بمرحلة تكوين على مستوى الهوية داخل أرض من المفترض أن تكون للعبور.

في المقابل، لم تلتفت المسرحية كثيراً إلى تفاصيل الحبكة وكيفية وضعها في قالب محكم الصنع في العصر الحالي، إذ لا تزال الرسائل الورقية حاضرة مثلاً من دون استبدالها بأجهزة الهاتف، وغيرها من التفاصيل، فما أرادته حاتم هو سؤال يتجاوز تعقيدات الحبكة هذه.

نحن أمام مرثية للمأساة السورية ترُوى على لسان شخصية واحدة يؤديها جوزيف عقيقي، شخصية لم يُذكر اسمها في العرض كما الرواية، هو شاب درس هندسة الميكانيك في حمص، معتقل سابق نازح إلى لبنان.

يخبرنا “النازح” حكايته منذ خروجه من المعتقل في سوريا ووصوله إلى لبنان، مجسداً اللحظات اليومية الأكثر قسوة لحياة النازح السوري، وعن مصادفة قادته للوصول إلى أوراق (مسودة رواية، رسائل، أوراق ثبوتية) لكاتب سوري انتحر في فندق ببيروت، ليتبنى هذه الأوراق التي تصبح بمثابة هوية ثانية له.

خطاب الشخصية ليس بكائياً أو دعائياً، ولا يتمركز حول التفاصيل المثيرة للشفقة في تجربة النزوح، بل هو حكاية شخصية أفرزتها الحرب السورية الطويلة، لنرى أنفسنا أمام إنسان غريب عن المكان (لبنان)، يعيش بين شعب ليس بغريب عن المأساة السورية.

حكاية عن النجاة وأخرى عن الموت

تطرح المسرحية منذ البداية، سؤالاً مفاده “على من يجب أن نحزن؟”، إذ يضعنا السرد أمام ثلاث شخصيات لمعتقلين سابقين. الأولى، أو الشخصية الرئيسية، تعتريها على الدوام أسئلة وجودية تتعلق بالمدينة والرحيل والعلاقات الإنسانية والاغتراب، والتي شوّهت تجربة الاعتقال مشاعرها في الدرجة الأولى.

الشخصية الثانية هي “هيثم”، صديق البطل ورفيق المعتقل القديم، وهو لاجئ أيضاً في لبنان، إلا أنه استطاع الاستفادة من تجربة الاعتقال لبناء رأسمال رمزي وصورة لامعة داخل أروقة المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية، هو “ضحية سابقة” استخدمت تجربتها المأساوية للنجاة، وعلاقتها مع الثورة صنعةً للعيش.

السوري الثالث (علي) فيتجاوز النوعين السابقين، إنه بطل مأساوي تام الأركان، وتجربة اعتقاله أفقدته قطعة من جسده ، لتكون أثراً لا يزول. نراه يحاول الهرب نحو أوروبا بقدم واحدة، هو الذي لم يستفد بتاتاً من المأساة السورية، إنه المعتقل المثالي إن صح التعبير.

تصوّر المسرحية سباقاً للنجاة بين اللاجئين، وفي هذه المنافسة نراهم يسيئون الى بعضهم أحياناً، يتجاوزون العواطف الإنسانية لتصبح المنفعة الشخصية السبيل الوحيد للسير قدماً. وبدلاً من أن توحد التجربة المأساوية أصدقاء الأمس، نراها تجعل بعضهم أكثر قسوة وبراغماتية.

التباس الهويات السوريّة

نحن أمام شهادة حية لتجربة الراوي، الذي قادته المصادفة ليلتقي بصديق المعتقل (هيثم) في بيروت، الذي طلب منه الذهاب إلى الفندق للقاء رامز، الكاتب السوري، وإعطائه بعض الأوراق. لبى الراوي ذلك لكنه تفاجأ بانتحار الكاتب في غرفته بالفندق ليأخذ آثاره، والتي تمثلت في مخطوطة لرواية غير منشورة، ورسائل من حبيبته. لنشهد بداية علاقة بين الراوي مع الكاتب المنتحر، بل بالأحرى مع روايته، والتي بدت لغتها صادقة وتمثل مشاعر بطل العرض.

يمثل (الكاتب رامز) الفنان السوري، وروايته برزت كأثر في شخصية الراوي والعلاقة ما بينهما أخذت منحى أعمق، بانتحال الراوي شخصية الكاتب كوسيلة للعبور إلى أوروبا، والتي حدثت عن طريق المصادفة في مكتب السفارة، يقدم لنا هذا الخط أسئلة عميقة ومثيرة على مستوى الهوية بمعناها الفردي والبيروقراطي.

من خلال التأكيد على مفهوم الهوية الخاطئة أو الملتبسة، يزعزع العرض مفهوم استقرار الهويات أثناء فترة الإضرابات والمنفى والانتقال، فالفئات التي غالباً ما تستخدم لتحديد السكان مثل الجنسية والعرق والدين، تعاد صياغتها من جديد أثناء العبور، ليس فقط على المستوى الجغرافي بل على مستوى تكوين الشخصية الفردانية كذلك، فالعبور هو منفى وطريق للهروب، له بداية لكن لا من دون نهاية محددة.

نراقب خلال العرض، الطريقة التي تحولت وتكونت بها شخصية الراوي وهويته، وبعيداً من الأحداث التي مر بها والتي ترسم لنا المدن والعبور والصراعات، هنالك لغة الراوي نفسها ومصطلحاته وكلماته وأداؤه. هذه اللغة التي لا تبدو موجزة أبداً، هي خطاب شعري وصفي طويل لأي حدث، وفي كثير من مفرداتها كانت اللغة فصحى وليست سورية محكية كما حال كلمات (استجداء، أظن، للأبد، مثالية، حشود).

غرفت اللغة من بحر الصور الشعرية (زخات ضو عم تكب) عند وصف امرأة، وقادتنا إلى أزمة وجودية لدى الشخصية من خلال مونولوجاته الصوفية عن خفة الجوع والتعب، أو الحديث المطول عن الملل والفراغ، ومونولوجه عن الغثيان وعشقه للأزلية،. كان هنالك تكرار كبير لكلمات مثل (يأس، ملل، فراغ) وعموماً فإن لغة العرض ككل كانت وصفية شعرية ذات شجن، ولم تقترب من الشعرية اليومية التي تكون عادة ديناميكية أكثر مع الخشبة.

“طبقات السوريين” في لبنان

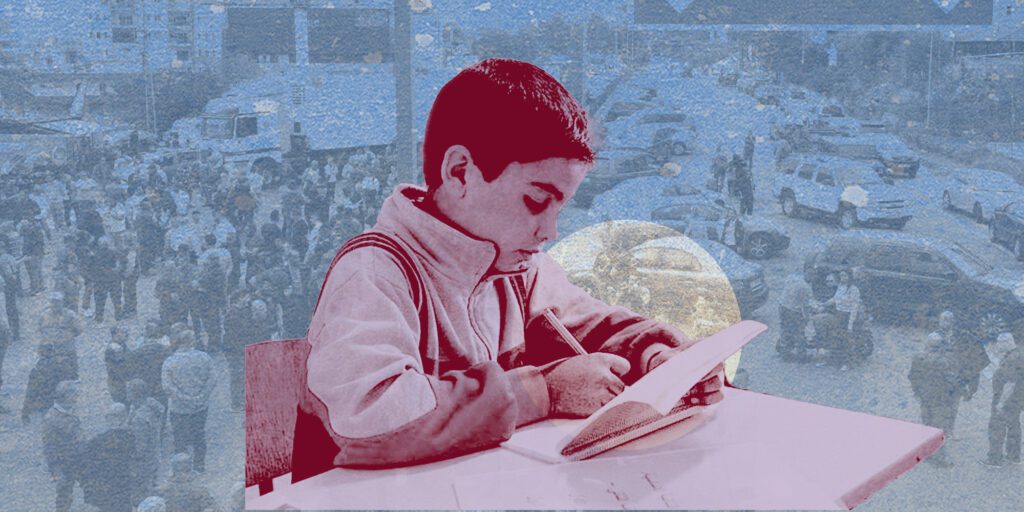

يروي لنا العرض على طول 90 دقيقة، مرثية إنسان لم تلتقطه العدسات، ولم تصدره أي جهة كواجهة إعلامية. إنه معتقل سوري منسي فقير، يصف العالم من حوله، غارق في الأسئلة الوجودية. تتمايز هذه الشخصية على الخشبة عبر الجسد وليس فقط اللغة، إذ يقدم جوزيف عقيقي أداءاً كثيفاً على مستوى الحركة، وجسداً ممتلئاً بالقلق والهروب، جسداً لا يهدأ، يرقص، يشرب العرق، يتعرق، يتمايل، يركض، مستخدماً إيقاع الحركة كمعادل لإيقاع السرد وتطور الشخصية.

يجسد العرض حكاية السوري في بيروت عبر صور عدة في الحياة اليومية. السوري المنتظر أمام باب السفارة، السوري في مواجهة الأمن العام، السوري الذي يحاول الانتماء إلى نمط ثقافي داخل مقاهي بيروت.

هذه “الوضعيات” تحكي لنا قصة صراع السوري للنجاة في هذه المدينة، خصوصاً في العلاقة مع الأمن العام، فهنالك السوري الفقير الذي يتم تهميشه وتحطيمه وملاحقته على أساس الهوية فقط، التي يحملها أيضاً المثقفون والفنانون السوريون، والذين يتم التسامح معهم جزئياً بسبب صورتهم “الأكثر حضارية”!.

الصنف الأخير هم أصحاب رؤوس الأموال، والذين تنتفي معهم مسائل كالهوية والأوراق، هم فوق الانتماء أساساً. من هنا يحاول العرض حصر مسألة الصراع مع اللاجئين بالطبقة الاقتصادية والاجتماعية، فالسؤال السياسي والوطني يحكمه المال بالدرجة الأولى.

مدن قابلة للحياة

التحول الكبير على مستوى السرد كان بانتقال الراوي من بيروت إلى طرابلس. لنرصد أسئلة أساسية عن جماليات المدن واقترانها بجماليات البقاء والرحيل. إذ تقترن بيروت بالزيف الذي يمارسه البشر في المدينة للاستمرار بالعيش.

في بيروت، تصبح الصور أهم من الحقائق، والأدوار الاجتماعية تتفوق على التعاطف الإنساني. في هذه المدينة، يعيش الراوي في شقة صغيرة في منطقة (الجعيتاوي) ويسير في شارع (مار مخايل)، ويجلس في مقهى (رواق)، هذه الأماكن التي يحاول من خلالها اكتشاف المدينة. في حين تظهر طرابلس في مواجهة بيروت كـ”مدينة حقيقية” لم تلوثها العلاقات المعاصرة، أو ما زالت تعيش في عزلتها السياسيّة.

تقترن طرابلس عند الراوي بالحب والخفة. هنالك رأى من يحبها، وهنالك عرف البحر عن حق على رغم وجوده في بيروت، فطرابس لا تبدو ثقيلة كبيروت. هنالك يرتدي الراوي جناحين على الخشبة، ليكونا علامة على الحرية في هذه المدينة، حيث بقي جالساً على شاطئ البحر متأملاً رحيل المراكب، المليئة بالمهاجرين نحو أوروبا، والمهددة دوماً بالغرق، وهذا ما حصل حين غرقت تلك التي أحبها، ليبقى هو على الشاطئ، في مساحة العبور .

ظهرت شخصيات المسرحيّة، سواء عشيقة الراوي أو علي ضمن مقاطع مصورّة مسبقاً، بينما نرى الراوي يؤدي بنفسه شخصيات أخرى على الخشبة مثل (هيثم) وموظفة الاستقبال في الفندق وغيرهما. يمكن القول إن الشخصيات الجميلة بنظر الراوي والأيقونية لم يتم تأديتها بل تصويرها، بينما الشخصيات النمطية تم تجسيدها على الخشبة عبر الأداء.

بطل لا تقليدي

لم تهتم الأسئلة الدراماتورجية للعرض بتفاصيل إيجاد معادلات لحبكة من الأربعينات في عالم اليوم بشكل دقيق، كما تسلل إلى قراءتها لصورة اللجوء السوري بعض اللبس، الأمر ذاته في الحديث عن لحظة الهروب على الحدود اللبنانية وطرق التهريب عموماً عبر وادي خالد، لكن لا أظن أن العرض كان معنياً بمسؤولية نقل هذه التفاصيل بطريقة إعلامية أو توثيقية.

تركزت أسئلة العرض حول أثر رحلة الهجرة هذه على شخصية قادرة على الخروج من الدوامة البيروقراطية المقيتة، وروايتها للعالم من حولها بطريقة شعرية وحساسة، مع ذلك حضور السوري اللاجئ في المسرحية لم يختلف عن أدبيات اللجوء السوري في ما يتعلق بوصف عذاب اللاجئين ورحلة هروبهم من الدمار ، ولكن في هذا العالم سمعنا صوت بطل لا تقليدي، يحاول التحرر من العالم البيروقراطي القاسي في رحلة نحو المعرفة على مستوى الذات بالدرجة الأولى.

ما يثير الاهتمام في العرض يكمن في رواية المأساة السورية بصورة شعرية، غير قائمة على الشفقة فقط، وعلى لسان مسرحيين لبنانيين استطاعوا التماهي على المستوى الإنساني، وتبنّي موقف لا يقتصر على الصور الإعلامية، بل قادر على ملامسة الإنساني واليومي في الحكاية التراجيدية.