عادت لتطفو إلى السطح مجدداً النقاشات الفلسفية حول قضية “المساعدة على الموت”، في خضم فترة عصيبة من التخبط حول الحقوق والقيم الأخلاقية، وضمن بيئة خصبة لإعادة إحياء أحلام اليمينية الكلاسيكية وصعود تياراتها.

أعاد هذه النقاشات حواراً للرئيس الفرنسي مع صحيفتي لا كروا وليبراسيون في العاشر من مارس / آذار، تضمن إعلانه تبني “نموذج فرنسي” لقوانين “المساعدة على الموت”.

في توازن معقول بين الثقة العميقة والحذر الضروري، دار الرئيس حول أطراف الموضوع بخفة البهلوان، رافضاً تصنيف القانون المستقبلي تحت بند “إنهاء الحياة (الإيوثانازيا” أو “المساعدة على الانتحار”. هذا التمييز في التعبير يعكس عمق المعاناة الفلسفية والأخلاقية التي ستختبرها الجمهورية الفرنسية خلال مراحل تشريع هذا القانون وما بعدها.

تصريح الرئيس الفرنسي بهذه الثقة وضمن هذا السياق، يعني أن المشروع سيمر، وأن خلافات ستشوبه تتعلق بالتفاصيل والمحظورات لا أكثر. بل إن التصريح يكاد يعول على ذلك الجدال الذي من شأنه أن يضفي – بكل جزئياته – مزيداً من الوعي بأهمية المأساة البشرية.

إذ لا وسيلة لنقاش التفاصيل الدقيقة والسيناريوهات النادرة أنجع من طرح أمثلة حقيقية وعرض قصص بشر من لحم ودم، يعاني أغلبهم شهوراً وسنوات بالغة البطء، إلا المحظوظين منهم ممن استطاعوا إنفاق ثروة صغيرة لإيجاد مساعدة شرعية على الموت في البلدين الجارين سويسرا أو بلجيكا، وبتكاليف قد تتجاوز ثلاثين ألفاً من الدولارات.

“حق الموت بكرامة”

الجدل حول “حق الموت بكرامة” حاضر في الحوار المجتمعي للفرنسيين منذ سنوات. يقوده ناشطون صحيون وحقوقيون وتجمعات أهلية وعائلات مكلومة، وعلى الطرف المقابل مقاومة كلاسيكية محافظة كان على رأسها بابا الفاتيكان الذي خصص لها اهتماما لافتا في سنواته الأخيرة، وشاركت فيها وبشكل باكر كبار الشخصيات من الديانات التوحيدية الثلاثة (وهي قلما تتفق على شيء فيما بينها.

الطرف الأول يشكل من حيث المنطق أقلية، أغلبها كان على تواصل وتماس مع معاناة المعنيين الرازحين تحت وطأة الألم المضني والحركية المنعدمة والمواد المخدرة. في المقابل ثمة الطرف الآخر، المسلح بالعدد البشري والعدة الأخلاقية الوصائية، وهو غالباً يعيش في فضاء آخر تماماً لا يتصور فيه رغبة أي بشري آخر في أن يموت، وأن يموت الآن.

هذا الانتصار هو أقل ارتباطاً بأفراد كلا الفريقين، وأكثر ارتباطاً بحركية أيديولوجية ثابتة التطور، وأقصد المعنى البيولوجي للكلمة. لقد انتصر “الحق بالموت” لأنه “أصلح” للعالم الذي نعيش فيه، تماما كما انتصر من قبله حق النساء في التصويت، وكذلك الاعتراف بحق المثليين في الزواج.

هذه المطالب تبدو في غاية البعد عن اكتسابها الزخم الداخلي لفرض نفسها بطرق ديمقراطية أو غير ديمقراطية، لكننا لو قمنا بتشريح التغيرات الكبرى التي يخطوها أي مجتمع، لوجدنا انتصارات “الأقليّة” تكاد تشكل القاعدة.

وصفة أممية للسعادة

لن تجد مقولة “لا منتصرين في الحرب” مثالاً أكثر تعبيراً من الحرب العالمية الثانية. التي خلفت أكثر الأجيال انكسارا حتى في دول الحلفاء المنتصرة. لم تكن خسارة الأبنية والأرواح سوى قمة جبل الجليد، فيما تبدي رعبها الحقيقي في كشفها جزءاً؛ مما نستطيع فعله نحن البشر متى توفرت الموارد.

بقدر هذا الانكسار حضرت الطوباوية الحالمة بعالم جديد مختلف كلياً بعيد كل البعد عن تكرار المأساة، وولد جيل في النصف الثاني من القرن العشرين ترعرع على شعارات الحب والسلام والتعاون والتآخي التي أصبح يراها ويسمعها في كل مكان، ويحاط من كل جانب بمنظمات وتفاهمات عالمية خلقت لهذا الهدف: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة حماية الطفولة، والمنظمة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقيات حماية حقوق اللاجئين وضحايا الحرب، وكذلك بطلة قصتنا التالية: منظمة الصحة العالمية.

منذ إنشائها عام 1948، وضعت منظمة الصحة العالمية تعريفاً طموحاً للصحة يبدو أشبه بحلم طوباوي. فالصحة بالنسبة إليها هي “حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز”.

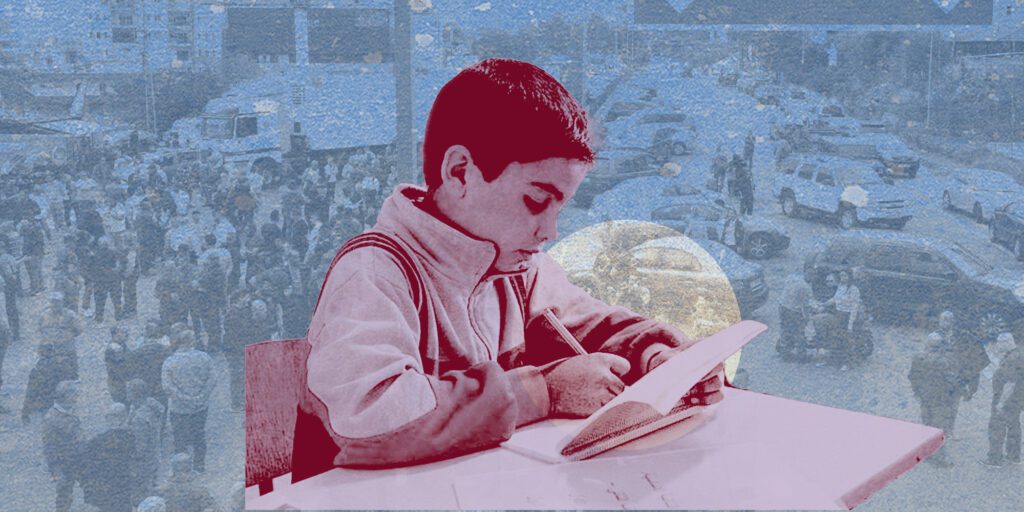

وفق التعريف السابق، يمكننا تصور أقلية صغيرة من الأصحاء في العالم بأسره. هذه الرؤيا لا تكتفي بالسعي نحو المستحيل، بل كذلك تعقد إمكانيات الوصول إليه، إذ تجعل من الشأن الطبي شأناً متعدد الأوجه، متداخلاً مع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة إلى مليارات البشر الذين يعانون نقص سلامتهم، بما في ذلك الأطفال في اليمن والعائلات المكلومة في غزة وضحايا العنف الجندري في العراق وضحايا الاكتئاب في السويد.

دعت منظمة الصحة العالميّة أن “التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية”، وهي بذلك تكاد تحمل الطب وحده عبء علاج جميع مشاكل الإنسانية.

بدأ هذا الحلم يشهد خطوات متسارعة نحو الرفاه الصحي، إذ شهدت البشرية تطوراً سريعاً فيما يخص اللقاحات والمضادات الحيوية وطب الطوارئ؛ ولم تغفل منظمة الصحة العالمية عن ترجمة هذا النجاح إلى أرقام دامغة: ارتفع معدل متوسط العمر المتوقع للبشر عموماً من 45 عاماً في منتصف القرن العشرين إلى أكثر من 73 عاماً اليوم (أي أضيف إلى كل إنسان نصف عمره تقريباً)، ويعود ذلك في معظمه إلى انتصار الطب على الوفيات الحادة (خصوصاً وفيات الأطفال.

أما الوجه الآخر من هذا النجاح، فيتمثل في تطور بطيء مؤلم وباهظ فيما يخص الأمراض المزمنة. تلك التي لا تقتل ببطء وحسب، بل تضرب قيودها على الحياة راسمة لها حدوداً ضيقة؛ تشل حركة المصابين، وتمنعهم من النشاط والتواصل وأحياناً الكلام.

لم تمر هذه المفارقة في الوسط الطبي دون ملاحظة، ومنذ ستينات القرن الماضي تحولت الأنظار نحو معيار أضيق سمي “متوسط العمر الصحي للبشر”، أي عدد سنوات الحياة التي يعيشها الإنسان “متمتعاً بصحة جيدة”. في العام 2016 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متوسط العمر “الصحي” للبشر قد وصل في المعدل إلى 63.3 عاماً، مع الشكر والامتنان لتطور قدرتنا على علاج ومتابعة الأمراض المزمنة، والكشف الباكر عن الأمراض والأورام.

يمكننا الاستنتاج بتبسيط مخل أن الكائن البشري في المتوسط يعيش عشر سنوات من عمره على الأقل في حالة صحية سيئة، قد تصل إلى الشلل الكامل أو الحاجة إلى الدعم والمساندة على مدار الساعة. هذا التعريف الجديد للحياة تعريف عملي ومحوري، يرسم الهدف في الوصول إلى حياة طويلة معافاة، لا مجرد حلم فارغ بالخلود.

الحياة بالألوان

في وجه هذه التغيرات المتلاحقة، يبرز الاتجاه الفكري التقليدي محملاً بعبء تاريخي ثابت ومقدس، مسلحاً بحجته التقليدية في أن “الحياة البشرية مقدسة” ولا يجب المساس بها. فالإنسان قد حصل على هذه الحياة، وهذا الجسد من قبل قوة عظمى لم تمنحه التصرف فيها أو اختيار مسارها.

يعني ما سبق أن مجمل القرارات التي قد تؤدي إلى التأثير على هذه الحياة (أو الحيوات المتعلقة بها) هي قرارات عليا، ولا يملك الإنسان تجاهها أي خيار سوى الامتثال.

هذا الاتجاه التقليدي نفسه يحمل في داخله الاستثناءات التي تسمح بتجاوز القاعدة نفسها، كقتل النفس في سبيل الإله أو الملك، أو قتل الخارجين والأعداء. باختصار، يمنع الإنسان من التفكير في أي دوافع أنانية أو فردية، فالجسد متاع الشيطان بينما الروح متاع الآلهة.

لذلك، فليست وحدها الأفعال والقرارات الفردية هي ما يمكن تجريمه (حينما يتخذ الشخص قراراً متعلقاً بجسده الشخصي كالانتحار مثلا)، بل كذلك الأفعال التي من شأنها التأثير على حيوات أخرى (بما في ذلك الإجهاض.

الرؤية التقليدية للحياة إذاً مفهوم ثنائي بسيط (حياة أو لا حياة) دون وجود أي خيارات في المنتصف، ولا تساؤل عن “نوعية الحياة” أو الظروف المحيطة بها.

إن أي حياة تمن بها علينا القوى الإلهية هي حياة كغيرها، ولا تنتقص منها الإصابة بمرض عضال أو الشلل الكامل نتيجة حادث أو كارثة طبيعية. إن ما ينتقص منها، ويدنسها هو وحده تحولها إلى “الحياة”. هذا الفهم التقليدي هو الباب الكبير لاعتبار حيوات البشر محض أرقام، وهو الأقرب إلى التعامل مع عدد القتلى في أي كارثة كرقم أساسي، بينما يكون عدد الجرحى والمصابين رقماً ثانوياً، مهما كانت فداحة إصاباتهم ومقدار خسارتهم “لحياتهم الحقيقية”.

بين هاتين النظرتين إلى الحياة كمفهوم كيفي في مقابل المفهوم الكمي، ثمة حركية واضحة يشهدها قسم كبير من العالم تتمثل في تفضيل حياة أكثر صحة على عدد أكبر من سنوات العمر أو عدد أكبر من الأطفال.

يمكننا لمس ذلك أولاً في تضاؤل معدلات الإنجاب في كثير من دول العالم، وتفضيل حياة أكثر نوعية وراحة على حياة أكثر أفراداً، ويمكننا لمسه ثانياً في معدلات الانتحار المقلقة؛ مما يجب أن يقض مضجع المفكرين تقليدياً بأننا نحن البشر مجرد نوع من الكائنات الحية ينشد الخلود والتكاثر والبقاء كسواه.

نحن النوع الوحيد في الكائنات الحية الذي يجرؤ على ارتكاب مخالفة صريحة واعية بحق البيولوجيا التي صنعته، ولذلك حينما نمتلك الخيار بين الخلود الفارغ من الحياة وبين الحياة بلا خلود، لا يهم إذا كانت أغلبية ستفضل هذا الخيار أو ذاك. ما يهم بالفعل هو أن هذا الخيار ليس بديهيا تماماً، ولا يتعلق دائماً “بفطرة إنسانية”.

معركة على أطراف الحياة

بسبب طبيعة النظرة الثنائية التقليدية لتعريف “الحياة”، من المفهوم أن تكون أشرس معارك هذا التيار، وأعلاها صوتاً تلك التي تقع على تخوم طرفي الحياة، أي لحظتي الميلاد والموت. سواء وجهنا أنظارنا إلى فرنسا في قضية “المساعدة على الموت”، أم نظرنا في اتجاه آخر حيث تشهد عدة ولايات أمريكية وبلدان أخرى في العالم نكوصاً في اتجاه التضييق على الإجهاض الطبي، وإعادة إحياء الخطاب الوصائي الأخلاقي حول قدسية الحياة.

هذه المعارك ستستمر، ويعلو صخبها في مناطق من العالم فيما يهدأ غبارها في مناطق أخرى. لكن حدود هذه المعارك في المدى الأبعد قليلاً لن ترسمها فصاحة الناطقين باسمها، أو ترفعهم الأخلاقي، بقدر ما سترسمها ظروف بيئتها المحدودة وقدرة مفهوم “دولة الرفاه” على الاستيعاب.

تقوم دولة الرفاه كحاضنة محدودة الموارد بنفس دور الطبيعة الذي يعرضه داروين في نظرته للتطور الطبيعي، وتعتمد في تقييم أدائها على معايير “نوعية الحياة” ذاتها التي وضعها العلم، بدءاً بمعايير الوفاة الباكرة وانتهاء بمعدل الناتج القومي للفرد.

الحسابات الفعلية التي سيتخذها أصحاب السياسات ستكون أشد اهتماما بعقبات التضخم الاقتصادي وارتفاع كلفة الرعاية الصحية والاجتماعية من اهتمامها بالمعايير الأخلاقية القياسية، وشيئاً فشيئاً سيبدأ انحسار لأفضلية العمر الطويل في مقابل العمر الصحي السعيد للبشر.

من جهة أخرى، وبينما تنتهي هذه المعارك على أطراف الحياة في مدى منظور، علينا ألا ننسى انزياح هذه المعارك إلى ميادين أخرى في منتصف الحياة، بما في ذلك الجدل المستمر حول الحق في عمليات التحول الجنسي أو حق اختيار الهوية الجندرية والتوجه الجنسي، وهو من وجهة نظر طبية جزء من معضلة الوصول إلى “صحة جيدة”.

كل هذه الجدالات وسواها ليس سوى استمرار في طرق الباب على السؤال الأكبر حول مفهوم “الحياة” التي يريد كلا منا أن يعيشها، وعن دورنا أنفسنا في اختيارها، بدلا من الخوف على تقلص سلطة الإله في تحديد مسارها.

في فيلم من أقل أفلام آل باتشينو تقديراً You don’t know Jack، والذي لعب فيه شخصية الطبيب جاك كيفوركيان المناصر للمساعدة على الموت، ثمة لحظة مؤثرة حينما يواجه بالسؤال “دكتور كيفوركيان، هل تلعب دور الله؟”، وأظن أن إجابة تشبه إجابته قد تلخص عالمنا كما هو حقاً. نحن – الأطباء كما المرضى – نلعب دور الله مع كل حبة خافض ضغط، ومع كل حقنة أدرينالين، ومع كل لقاح لكل طفل. لقد تأخر الوقت على مثل هذا السؤال.