عاماً بعد عام، تشهد أجهزة الأمم المتحدة تراجعاً كبيراً في دورها، الذي لم يكن حاسماً أساساً، لكنه كان مقبولاً وقادراً على التخفيف من أثر نزاعات كثيرة على رغم عجزه عن حلّ الجزء الأكبر منها، إذ تفشل تلك الأجهزة في التعامل مع الواقع العالمي الذي يزداد تعقيداً.

تثبت الأحداث المتلاحقة تراجع الثقل السياسي للأمم المتحدة بشكل مقلق أمام موجة الصراعات التي تجتاح العالم، وانفلات العصبيات على أنواعها من عقالها، وتصاعد وتيرة سباق التسلح بين القوى الدولية الكبرى، إذ يتزايد الإنفاق العسكري بشكل هو الأكبر منذ الحرب الباردة على حساب تخفيض ميزانيات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية والاهتمامات البيئية، حتى أن الحديث عن نشوب حربٍ عالمية ثالثة لم يعد ضرباً من ضروب الوهم.

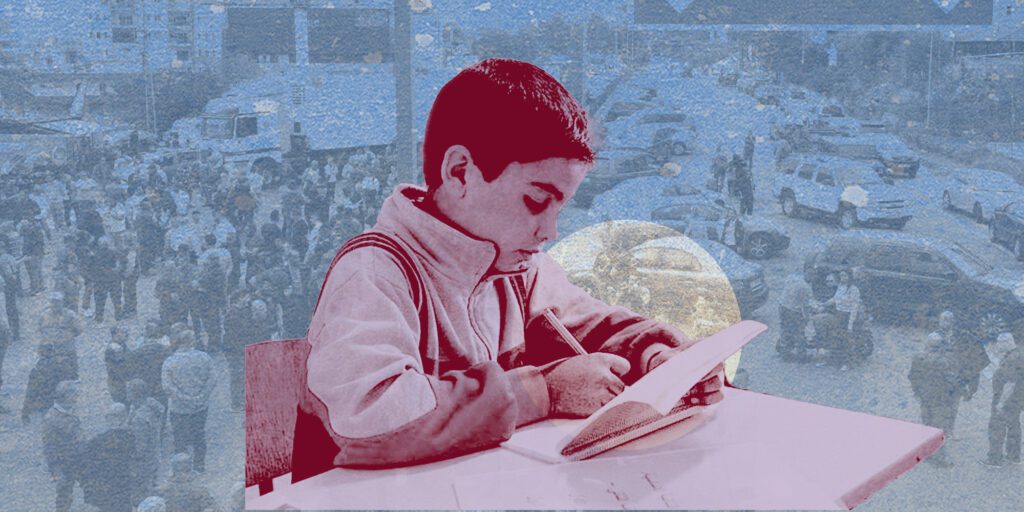

منذ عملية “طوفان الأقصى” بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وإعلان إسرائيل الحرب على حركة “حماس”، وفرضها حصاراً شاملاً على قطاع غزّة لم يستثنِ الدواء ومواد الطاقة والمواد الغذائية بل حتى مياه الشرب، وانتهاكها القانون الإنساني الدولي من خلال ممارسات ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، صار الحديث عن الانهيار الكامل للسلام والأمن الدوليّين أكثر جديّة بكثير، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 7 كانون الأول ديسمبر 2023.

حرب على نطاق عالمي؟

لا يمكن التنبؤ بدقّة بحدوث حربٍ على نطاقٍ عالمي، ولا يجب المبالغة في هذا المجال، أو التسرّع في الاستنتاج، أو اعتبار أن على هذه الحرب أن تكون مماثلة من حيث الشكل أو أساليب القتال للحربين العالميتين السابقتين. كما لا يمكن بالتأكيد تحديد فترة زمنية معينة لاندلاع مثل هذه الحرب، فلا يمكن التأكيد أو النفي بوجودنا وسط أحداثها في هذه اللحظة بالذات.

لكن هناك مؤشرات عدة تثير القلق، فنظام القطبية الأحادية الذي يُجمع كثيرون على اعتباره بحكم المنهار، لا يبدو أن انهياره سيكون مماثلاً لسَلفِه ثنائي القطبية، حيث تفكّكت الكتلة الشرقية بشكل سلمي، باستثناء نظام تشاوشيسكو الذي كان يدير رومانيا بقبضة حديدية، وكان مشابهاً في بعض الجوانب لنظام الأسد في سوريا.

أدّت القيود الصارمة على الحريات السياسية والشخصية وانتشار الفساد على نطاق واسع إلى اندلاع أحداثٍ دمويّة، ووجد الرومانيون أنفسهم بمواجهة عصابة شرسة تحكم الدولة وتتحكّم بمفاصلها بشكلٍ مطلق، وهي غير مستعدّة للتخلّي عن السلطة بشكل سلمي على رغم تفكّك أنظمة الكتلة الشرقية جميعها سلمياً، فكانت جولة العنف الرومانية الاستثناء الوحيد في سلسلة التفكّك.

وكانت هزيمة المنظومة الشرقية الستالينية أيديولوجية بالدرجة الأولى، إذ كانت مركزية القرار في موسكو تمتد إلى كل شيء، وهكذا كان الانهيار شاملاً لجميع عناصر المنظومة إضافة إلى فقدان الجماهير العاملة إيمانها بالخطاب الحالِم المتمحور حول المستقبل و”الإنسان الجديد”، بفعل تفخيخ البيروقراطية السوفياتية للخطاب الاشتراكي الثوري وربطه حصراً بالإرادة الاستبدادية للإدارة المركزية.

بينما كان نموذج حكم تشاوشيسكو أشد بشاعةً وأكثر فتكاً، الى درجة أن العلاقات الرومانية-السوفياتية شهدت تدهوراً بسبب الانحطاط غير المعقول لنظام تشاوشيسكو، إذ إنه لم يترك مساحةً للأحلام الحقيقية النابعة من تجارب الجماهير والعمال، كما أنه لم يترك مساحةً للتخلّي عن الأحلام الوهمية أيضاً.

عموماً، كانت الفترة الانتقالية في تسعينات القرن الماضي سلمية على رغم الاستثناء المذكور أعلاه، أما اليوم فيبدو مشهد تفكّك النظام العالمي مختلفاً بشكل كبير. فبحسب أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، يدور حالياً أكثر من 112 صراعاً مسلّحاً في جميع أنحاء العالم، معظمها غير دولية (أكثر من 45 صراعاً مسلّحاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكثر من 35 في إفريقيا، و19 في آسيا، و6 في أميركا اللاتينية).

المفارقة أن معظم الصراعات المسلّحة “غير الدولية” هذه، إن لم يكن جميعها، قد تصاعدت فيها التدخلات الخارجية إلى أقصاها، إلى درجة أن هذه التدخلات بدأت باتخاذ طابع عسكري مباشر، بخاصة مع اندلاع الحرب الأهلية الليبية التي تعتبر المثال الأوضح.

عودة “التنافس الإمبريالي”

تدخّلت في ليبيا القوات العسكرية لدول حلف “الناتو”، ومنظمات شبه عسكرية ومجموعات مرتزقة أجانب مثل مجموعة “فاغنر” الروسية، وآلاف المرتزقة الأفارقة من الدول المجاورة الذين استقطبهم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر للمشاركة في الحرب، إضافة إلى إلقاء تركيا بكامل ثقلها العسكري والسياسي لدعم فصائل حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك تجنيد آلاف المقاتلين السوريين الموالين لتركيا للقتال ضد حفتر.

مثّلت الحرب الأهلية الليبية نموذجاً حيّاً في طورها الثاني عام 2014 على وجود “التنافس الإمبريالي”، وأعادت إلى الأذهان كتابات فلاديمير لينين حول الإمبريالية متجرّدة من الأيديولوجيا السوفياتية الستالينية، التي قدّمتها بشكلٍ مغاير للواقع وحوّلتها من منهجية تحليلٍ مادي اقتصادي وسياسي يتناول توسّع الرأسمالية وتحوّلاتها في فترات محدّدة وفق شروط تاريخية معينة، إلى نظرية قائمة بذاتها تتغذّى على التعبئة السياسية وتهدف إلى خدمة الأجندة السوفياتية في حربها الباردة ضد الولايات المتحدة الأميركية.

فصارت الإمبريالية في الخطاب السوفياتي مسألة أميركية حصراً، على رغم السلوك العدواني للاتحاد السوفياتي نفسه وفي الفترة نفسها في بعض دول وسط آسيا وشرق أوروبا.

إذاً، أعادت الحرب الأهلية الليبية عام 2014 كتابات لينين حول الإمبريالية إلى السطح، ومن منطلقات سياسية واقعية، بعدما غرقت لعقود من الزمن في وحول النظريات غير المرتبطة بواقع القرن الحادي والعشرين، وبالتحديد المرحلتين الرابعة والخامسة من مراحل “تعريف الإمبريالية” التي حدّدها لينين في كتابه “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” الذي كتبه وسط أهوال الحرب العالمية الأولى عام 1916.

فنحن نشهد بأم أعيننا منذ سنوات إعادة “تشكيل اتحادات رأسماليين احتكارية عالمية تقتسم العالم”، وإعادة “تقاسم الأرض إقليمياً في ما بين كبريات الدول الرأسمالية”، وما تكالب القوى الدولية والإقليمية على الحرب الأهلية الليبية سوى لأن ليبيا تمتلك مخزوناً احتياطياً ضخماً من الموارد الطبيعية الاستراتيجية، إضافة إلى كونها موقعاً استراتيجياً يربط بين القارتين الأفريقية والأوروبية من جهة، ومشرق “العالم العربي” ومغربه من جهة أخرى.

يحصل هذا مع ملاحظة ظهور مفارقة جديدة في القرن الحالي، وهي انخراط قوى أقل شأناً على المستوى السياسي و/أو العسكري و/أو الاقتصادي، كما حصل في مثال الحرب الأهلية الليبية تماماً.

إذ شاركت قوى إقليمية رئيسية مثل تركيا ومصر وقطر، وبعضها ثانوي مثل الجزائر واليونان والإمارات العربية المتحدة. وتحاول القوى الإقليمية الثانوية الالتحاق بركب هذا التحالف الاستراتيجي أو ذاك، ما يؤدي بالفعل إلى تزايد التعقيد في المشهد السياسي، وتفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية نتيجة تصاعد حدّة الصراعات المسلّحة وتقويض الحلول الدبلوماسية.

هذا الواقع يجعل شروط وقف الحروب شبه تعجيزية وفصلها عن الأجندات الخارجية المتقاطعة في مكان والمتعارضة في مكان آخر أمراً شبه مستحيل، حتى وإن توصّلت “القوى الرأسمالية الكبرى”، أي تلك الممثلة بحلف “الناتو” المتماسك من جهة، وبالتحالف الصيني-الروسي الهشّ أحياناً، إضافة إلى تحالف “البريكس” الفضفاض من جهة أخرى، إلى اتفاقات لوقف حربٍ هنا أو نزع فتيل توتّر أمني هناك.

الخطر الإضافي يكمن في أن هذه التحالفات الكبرى صارت تشكّل مظلّة سياسية ودبلوماسية عالمية للقوى الإقليمية الصغرى الطامعة بالحصول على المزيد من النفوذ في مناطق النزاع، في ظل التفكّك الحاصل في النظام العالمي.

صارت الإمبريالية في الخطاب السوفياتي مسألة أميركية حصراً، على رغم السلوك العدواني للاتحاد السوفياتي نفسه وفي الفترة نفسها في بعض دول وسط آسيا وشرق أوروبا.

التحالفات الإقليميّة و”الحروب الثانويّة”

تلعب المصالح الاقتصادية الاقليمية دوراً كبيراً في لجوء القوى الإقليمية الثانوية إلى اتخاذ إجراءات عدوانية بحق الدول الأضعف عسكرياً، بغية الوصول إلى الموارد الطبيعية أو توسيع الأسواق، بخاصة في المناطق التي لا تشهد تداخلاً كبيراً في حركة رؤوس الأموال لأسباب سياسية أو عوائق ثقافية أو دينية أو غيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول بعض القوى تشكيل تحالفات إقليمية عسكرية على هامش الأحلاف الدولية الكبرى، إذ تتقاطع مع تلك الأحلاف في أماكن وتتعارض معها في أماكن أخرى. ومثال على ذلك، التحالف التركي-القطري الذي وصل إلى حد توقيع اتفاقية تعاون عسكري في 28 نيسان/ أبريل 2014 أنشئت على أساسه قاعدة “الريان” العسكرية التركية في الدوحة، قبل أن تنشئ تركيا قاعدة جديدة باسم “خالد بن الوليد” في الدوحة في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

بلغ الاستقطاب الدولي ذروته مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، والذي تسبّب بتفاقم أزمة الغذاء العالمية إلى مستويات حادّة بعد استيلاء القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية وإغلاقها، إضافة إلى التسبب بأزمة طاقة خانقة، إذ تراوح الارتفاع في أسعار النفط والغاز بين 52 و56 في المئة.

قبل هذا الغزو، كانت أوكرانيا تعتبر أكبر مورّد للسلع الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP، الذي يعمل بشكل أساسي في بلدان الشرق الأوسط والساحل الإفريقي وبعض الدول المنكوبة حول العالم كهايتي واليمن. كما أن دول الشرق الأوسط وإفريقيا كانت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الأوكرانية من الزيوت والحبوب.

هذا يعني أن الحرب الروسية-الأوكرانية وحدها فقط تهدّد الأمن الغذائي لدول عدة تعتمد أيضاً على الدعم المخصّص لها من برنامج الأغذية العالمي. هذا إضافةً إلى عوامل عدة ضاغطة ومترابطة ترزح تحت وطأتها الطبقات العاملة في مناطق النزاع المسلّح، حيث تسجّل معدلات التضخم تسارعاً كبيراً مقابل تراجع الأجور الحقيقية، فيما تتصاعد أزمات الديون، وتعاني البنى التحتية من التدمير والإهمال، كما تتعرّض الحريات الشخصية والعامة إلى المزيد من التضييق والتهديد.

بعد عامين من بدء غزو أوكرانيا، اتبعت القوات الروسية استراتيجية “القضم البطيء”، إذ تخلق حزاماً نارياً تصل فيه قوة النيران إلى 300 ألف قذيفة شهرياً على جبهة تمتد على نحو 1500 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى بناء قواعد عسكرية غير معلن عنها يكتشف البعض أحياناً المقاتلون الأوكرانيون، وآخرها اكتُشف منذ شهرين في مدينة هورليفكا.

في المقابل، شكّل التدخل الأميركي المتزايد في الشؤون الأوكرانية، ذريعة ممتازة لتحفيز فلاديمير بوتين على شنّ حربه على أوكرانيا. ثم ساهم هذا التدخّل الذي تحوَّل إلى تحالف واسع يضم 54 دولة، في تحويل أوكرانيا إلى موقع قتال متقدّمٍ لحلف “الناتو”، يمدّ فيه الحلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بكل أشكال الدعم المالي والعسكري، الذي وصل إلى أكثر من 200 مليار دولار خلال سنتين فقط.

هذا الوضع يقلّل إلى أبعد حدّ فرص إيقاف الحرب من خلال الحلول الديبلوماسية، على رغم أن هذا الدعم، وفي غالبيته أميركي، غير مشروط. لكن الحديث حول دعم واشنطن كييف يحتدم في الداخل الأميركي، في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية التي يعاني منها الملايين من الأميركيين، بخاصة مع تورّط الإدارة الأميركية بشكل كبير في دعم إسرائيل مالياً وعسكرياً خلال الحرب التدميرية والإجرامية التي لا تزال تشنّها على غزّة.

تجدد الطموحات الروسيّة

بالطبع، لا يمكن وضع الغزو الروسي لأوكرانيا في خانة “رد الفعل” على التدخلات الأميركية بشكل حصري، فالسلوك العسكري الروسي يزداد عدوانية منذ مطلع الألفية، والتدخل الروسي بأشكاله المختلفة في مناطق الصراع حول العالم يتصاعد، من جورجيا والشيشان وصولاً إلى سوريا، حيث لم يكن هناك من ذريعة مشابهة لتلك التي وجدت في أوكرانيا. كما أن التدخل العسكري الأميركي وسائر حلف “الناتو” في سوريا يعدّ خجولاً جداً مقارنة بأماكن أخرى وبتاريخ التدخلات العسكرية الأميركية عموماً.

استخدم بوتين قواته العسكرية الجوية لدعم نظام الأسد بشكلٍ حاسم وعلى نطاق واسع، ما تسبب بحدوث مجازر ودمارٍ هائلين، وذلك بحجة “مكافحة الإرهاب”، وهي الكذبة الكبرى التي بنت على أساسها الولايات المتحدة الأميركية سرديتها العدوانية في أفغانستان والعراق، مسبّبة بتدمير هائل في البلدين وخلق أرضية فعلية للتطرف الديني، الذي استغلّته إيران أفضل استغلال، بخاصة في الحالة العراقية.

تفاقم الوضع مع إشراك مجموعة “فاغنر”، التي استغلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية البائسة للشعب السوري لتجنيد آلاف المرتزقة من الشباب السوريين للمشاركة في الحرب الأوكرانية وفي أماكن أخرى منها ليبيا، تماماً كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم والمموّل من تركيا، ولم يتوانَ بشار الأسد عن الانضمام إلى تجارة تجنيد المرتزقة المربحة للقتال في ليبيا عبر “الفيلق الخامس”.

وأقرّ مجلس الدوما الروسي زيادة جديدة في الإنفاق العسكري بنسبة 68 في المئة، إذ صار يشكّل ثلث إجمالي النفقات في موازنة عام 2024، وهو المعدل الأعلى للإنفاق العسكري في روسيا منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي.

أما بالنسبة للصين، فيبدو أن فترة صعودها السلمي لن تدوم طويلًا، إذ أعلنت بكين في آذار/ مارس 2024، عن زيادة جديدة بنسبة 7.2 في المئة في ميزانيتها الدفاعية، فيما تتصاعد التوترات السياسية والأمنية في منطقة شرق آسيا، بخاصة بعد إعلان غزو بوتين لأوكرانيا.

في ظل هذه التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وبعدما تلقّى النظام الاقتصادي العالمي ضربة هي الأقسى منذ عقود طويلة مع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومع شعور الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين بتعرّض مصالحهم في بعض المناطق إلى الخطر مع تزايد التدخلات العسكرية الروسية، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تمدّد النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني، لا سيما في القارة الإفريقية، وجد “الحلفاء” أنفسهم في وضعية دفاعية، وعاد خطاب “الديمقراطية بمواجهة الاستبداد” إلى الواجهة.

التماهي بين الاستبدادين الشرقي والغربي

نظّم الرئيس الأميركي جو بايدن في كانون الأول/ ديسمبر 2021، مؤتمراً افتراضياً بعنوان “قمة من أجل الديمقراطية”، جمع العشرات من قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات الخيرية.

واستبعدت الدعوة الصين وروسيا، ما أثار استياء الدولتين، وذلك تزامناً مع اتخاذ بوتين إجراءات عدوانية على الحدود الأوكرانية، حيث كان بدأ بحشد قواته قبل أشهر.

لكن هذه الوضعية الدفاعية، والتي نتج منها تجذّر خطاب “الديمقراطية بوجه الاستبداد” بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تحوّلت بشكل مفاجئ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى وضعية دعمٍ مطلق لإبادة جماعية تبثّ على الهواء مباشرة أمام أعين مليارات البشر، وقمعاً للحريات السياسية والديمقراطية على أوسع نطاق ممكن، بخاصة في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والنمسا وسويسرا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، حيث قُمعت التظاهرات السلمية المناهضة لحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزّة باستخدام العنف والاعتقالات، وبمستوى أقل قليلاً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، على رغم التضييقات الكبيرة التي تعرّض لها عدد من الأفراد والجماعات وبعض الهجمات العنصرية وجرائم الكراهية.

بدا التماهي بين الاستبدادين الشرقي والغربي كبيراً لحظة سقوط قناع الديمقراطية الغربية. إذ صرّحت نائبة مدير البحوث لشؤون أوروبا في منظمة العفو الدولية إستر ميجر، بتاريخ 20 تشرين الأول 2023 قائلة: “العواقب الوخيمة للقصف الإسرائيلي والحصار غير القانوني على غزة تدفع لأسباب مفهومة الكثير من الناس في أوروبا إلى التظاهر من أجل حقوق الفلسطينيين. لكن في بلدان أوروبية كثيرة، تُقيد السلطات بشكل غير قانوني الحق في التظاهر. وتتراوح التدابير المتخذة في هذا الشأن، بين تلك التي تستهدف بعض الهتافات والأعلام الفلسطينية واللافتات، وإخضاع المتظاهرين لوحشية الشرطة والاعتقال. وفي بعض الحالات، حُظرت الاحتجاجات تماماً”.

على الصعيد العسكري، وبعد ساعات من إعلان إسرائيل دخولها في “حالة الحرب”، بدأت الإدارة الأميركية بإغداق إسرائيل بالدعم المالي والعسكري. وأمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بإرسال “يو إس إس جيرالد فورد”، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، ثم انضمت إليها حاملة الطائرات “يو إس إس أيزنهاور”، وذلك بحجة “ردع” إيران والميليشيات التابعة لها.

لكن ما حصل على أرض الواقع هو توفير غطاء عسكري حاسم لمصلحة إسرائيل حتى تستفرد بغزّة وتمارس أبشع الانتهاكات، في حرب إبادة جماعية وتهجير قسري ممنهج، وتدمير شامل لجميع مقومات الحياة في القطاع، إضافة إلى توسيع دائرة التعديات في الضفة الغربية. فبلغ عدد ضحايا الهجمات الوحشية منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى 19 آذار 2024 في غزة 31726 قتيلًا و73792 جريحاً، وفي الضفة الغربية 435 قتيلاً و4650 جريحاً، في حين لم يتخطَّ عدد القتلى الإسرائيليين الـ 1139 إلى جانب أكثر من 8730 جريحاً، غالبيتهم العظمى سقطوا خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول.

وفي آذار 2024، بدأت الإدارة الأميركية ببناء مرفأ عائم على شاطئ غزة بهدف إدخال المساعدات الغذائية لأهالي القطاع المهدّدين بخطر المجاعة، وسيتم إرسال أكثر من 1000 جندي أميركي للمشاركة في هذه العملية. وبهذا تكون الولايات المتحدة الأميركية وفّرت كل الغطاء السياسي والدعم المالي والعسكري لإسرائيل للتسبب بإبادة جماعية وبمجاعة حقيقية يدفع ثمنها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة في يد، ثم أتت حاملةً رغيف الخبز لمن تسبّبت بتجويعهم وقتلهم في اليد الأخرى.

إقرأوا أيضاً:

عودة أمريكا إلى الشرق الأوسط

الحضور العسكري الأميركي في غزة، على الرغم من كونه تحت عناوين إنسانية ملحّة، لا يمكن قراءته إلا بعينٍ سياسية. فبعد سنوات من اتباع سياسة خفض الوجود العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، وبعد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية “الخاملة” على يد الميليشيات العراقية الموالية لإيران في العراق وسوريا، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة قد أعادت مراجعة حساباتها، وربما تكون الحرب الإسرائيلية على غزة نقطة تحوّل في السلوك الأميركي في الشرق الأوسط ومدخلاً لزيادة التشنجات الأمنية ومفاقمة التعقيدات السياسية، بخاصة في لبنان الذي يشهد فشلاً شاملاً في عملية إعادة تكوين السلطة السياسية منذ تشرين الأول 2022، لأسباب إقليمية ودولية أكثر منها محلية، كما جرت العادة على الدوام.

وسط هذا المشهد المعقّد الذي ينبئ بالأسوأ، يتسارع تراكم التعديات على القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، وتبدو الهيئات الأممية، بما فيها محكمة العدل الدولية على رغم أهمية قراراتها وتحليلاتها، عاجزة عن كبح جماح هذه التعديات أمام الضغوطات السياسية الهائلة التي تتعرّض لها.

أما مجلس الأمن، فتمعن فيه الدول الخمس الكبرى استغلال “حق النقض” (الفيتو) المنصوص عليه بشكل غير مباشر في المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة روسيا والولايات المتحدة. وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار مجلس الأمن منتهي الصلاحية، بخاصة أنهما تشكّلان ركيزتي القطبين الأساسيين المتصارعين.

وكأن “الأمم المتحدة” التي تأسست بهدف منع نشوب حربٍ عالمية ثالثة، صارت محكومة بمصير “عصبة الأمم” نفسه، والتي تأسست لمنع نشوب حربٍ عالمية ثانية. هذا لأن الخلل لا يقتصر فقط على المستوى الوظيفي، فقد تأسست هذه المنظمات كردة فعل على حروب دامية شهدتها البشرية. تأسست بناءً على النتائج وليس بهدف معالجة الأسباب.

أثر اللاعدالة وفجوة الثروة

الخلل المتعلّق باستمرار اندلاع الحروب وتكثّفها رغم التطورات الهائلة التي شهدها المجتمع البشري على مختلف المستويات، لا ينفصل عن التناقضات الاقتصادية والجيوسياسية، والاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل هو محرّكها.

الخلل الذي يشوب بنية النظام العالمي منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، سواء في أطواره الأولية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كما في مرحلة “ثنائية الأقطاب” خلال القرن العشرين، وفي مرحلة “الأحادية القطبية” منذ سقوط جدار برلين وتفكّك المنظومة الشرقية حتى اليوم، ومن ثم في مرحلة “تعدد الأقطاب” الجديدة، ليس سوى تفاقم اللاعدالة الاجتماعية بالذات، سواء ضمن مجتمعات “الدول المتقدمة” من جهة أو بين مجتمعات تلك الدول ومجتمعات الدول الفقيرة والمتعثرة من جهة أخرى.

وربما يكون المؤشر الأكبر على هذه اللاعدالة هو مضاعفة أثرياء العالم ثرواتهم الخاصة من 6 تريليونات دولار في عام 2012 إلى نحو 14 تريليون دولار في عام 2022. في حين يرزح معظم سكان الكوكب تحت وطأة الفقر وسوء التغذية، أو حتى الجوع كما في عدد من البلدان الإفريقية واليمن وغزّة. الخوف الأكبر ألا تكون “عصبة الأمم” و”الأمم المتحدة” سوى محاولتين بائستين لإحلال السلام العالمي بنظام عام محكوم بالحرب الدائمة.