مضى نحو شهرين على مناسبة يوم إفطار الأسرة المصرية. المدة كافية لاستيضاح نيات النظام المصري في ما طرحه خلال هذا الإفطار الذي قاده رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، وفيه تحدّث عن موضوعات وقضايا عدّة، كان أهمّها ولا سيما على المستوى الاجتماع السياسي، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع الأجهزة المعنية، رعاية حوار وطني يجمع الأطراف السياسية دون تمييز. بعد المؤتمر، نشرت الصُحف المصرية حضور بعض الشخصيات السياسية والحزبية، مثل حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ورئيس “حزب الكرامة” السابق، كذلك خالد داوود رئيس “حزب الدستور” السابق، في خلال بضعة أيامٍ من وقت المؤتمر، خرجت عشرات من الأسماء، والتي كانت محبوسةٍ على ذمّة قضايا سياسية.

هذا الأمر، طَرَح آراء عدة مُتداخلة ومتباينة، شغلت الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنوات شاشات الجزيرة و”بي بي سي” و”فرانس 24″ و”التلفزيون العربي” وغيرام، كُلها تتمحور حول أسئلة مثل، لماذا طرح النظام هذا الحوار؟ وهل طرحه جاد؟ وهل علينا الاستجابة والمُشاركة؟ ومن يدير هذا الحوار؟ أطراف نظامية أم مُعارضة؟ وأي شروط أو مواصفات على السجين السياسي أن يتسم بها حتى يحقّ أو لا يحقّ له الخروج؟

حوار أم تلاعب؟

عند طرح أي مبادرات يقودها النظام المصري نحو انفراجة سياسية أو حوار سياسي يشمل القوى السياسية والاجتماعية، يجب النظر إلى أمور رئيسية. أولها، نهج النظام المصري منذ بداية تولّي حُكمه في أيار/ مايو 2014 أو حتى عند إلقاء بيان 3 تموز/ يوليو 2013 في إدارة الحياة السياسية والاجتماعية في مصر. سنجد بلا شك أن النظام المصري انتهج حكماً سُلطوياً على مستوياتٍ عدة. سُلطوية دستورية، طوَّع فيها القانون في فضاءات عدة، إعلامية ونقابية وجامعية وشارعيّة وقضائية، كان آخر هذا التطويع، عند تعديل الدستور في نيسان/ أبريل 2019، والذي سمح لرئيس الجمهورية البقاء لمدة عامين آخرين في الرئاسة وأعطاه حق الترشح لدورة ثالثة.

هذا فضلاً عن الانتهاكات المُباشرة التي ارتكبها النظام دون أي محاسبة، بل وباحتفاءٍ إعلامي نظامي بها، مثل القتل الجماعي للتظاهرات والاعتصامات التي أودت بحياة المئات من الأشخاص، قتل المُعتقلين تحت التعذيب، قتل المئات بالإهمال الطبي داخل السجون، حَرق المُعتقلين داخل عربة الترحيلات، الزجّ بعشرات الآلاف في أقبية السجون، وهذا من جميع الاتجاهات الفكرية الحزبية والمُستقلة، وهذا ما يوضح لنا العقلية شديدة السُلطوية التي تحكم الحياة السياسة في مصر.

السؤال هنا، ما الضمانات التي قدّمها أو سوف يُقدّمها النظام لإدارة حوار وانفراجة سياسية؟ مَن الهيئات أو الشخصيات التي ستدير هذا الحوار، ومن اختارهم النظام أم “المُعارضة”؟ بل والتدقيق في هذه الشخصيات ومواقفها من السُلطوية في الانتهاكات التي سلكتْها. سنجد أن لا ضمانات قُدمتْ، كما أن المُكلّفين بإدارة الحوار هيئات تابعة للنظام، وفي ما يخص الوجوه التي سيُحاورها، فهي وجوه مُختارة بعناية من قِبل النظام. وهذا لأن النظام المصري لا يَنظر إلى “معارضية” من مسافة واحدة، بل يُقسّمهم، ويتواصل مع بعضهم إن كان في حاجة إلى ذلك، ويغضب عليهم في أوقاتٍ اُخرى.

السياسي خالد داوود على سبيل المثال، والذي قضى عامين داخل السجن كمُعتقل سياسي، كان من أبرز الوجوده الداعمة لتظاهرات 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو، وكان مدافعاً عن انتهاكات النظام من قتل وسجن الآلاف، ومن ثم زجَّ به النظام داخل السجن، وفي ما بعد أخرجه ليستدعيه الفترة الماضية من أجل الحوار. وهنا لا أدّعي أن خالد داوود هو شخص يُنسق مع النظام في هذا التلاعب، بل هو وكما قال، يحاول قدر الإمكان أن يستغل أي فرصة للحوار وإخراج ولو مُعتقل واحد. لكن، هنا المُعضلة تكمُن في كيفيّة إدراك مدى رؤية واستخدام النظام المصري له. أيضاً، المُخرج والبرلماني السابق خالد يوسف، والذي هرب إلى فرنسا إثر تسريبات جنسية له مع فنانات تحت سُلطته المِهنيّة، بعدما عارض مشروع التعديلات الدستورية 2019، ومن ثم عاد إلى مصر مرة أُخرى عام 2021، ليستكمل رحلته كمُخرج فنّي لنظام 3 يوليو.

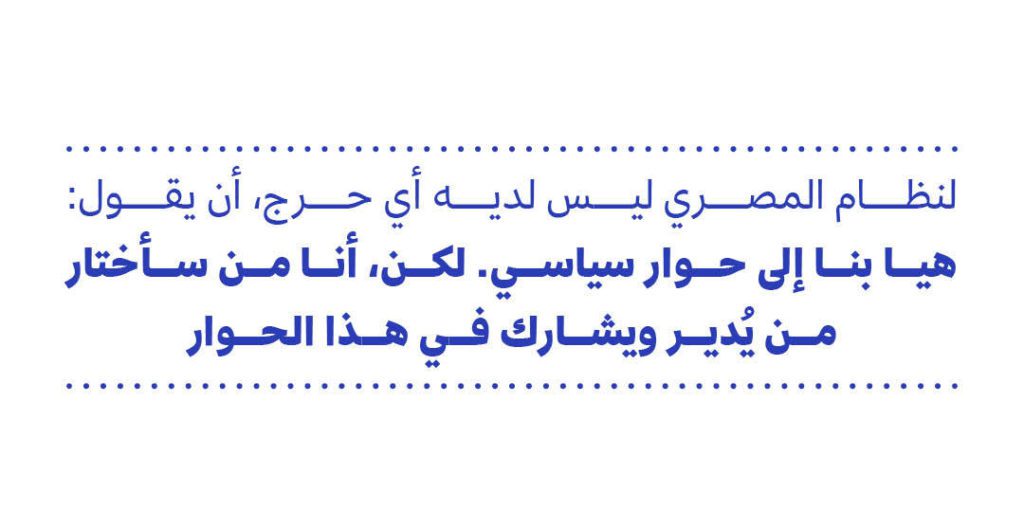

من هاتين الواقعتين، نجد أن النظام المصري ليس لديه أي حرج، أن يقول: هيا بنا إلى حوار سياسي. لكن، أنا من سأختار من يُدير ويشارك في هذا الحوار، وهي بالطبع هيئات وشخصيات تابعة إلى النظام السياسي/الأمني. كَالأكاديمية الوطنية للتدريب، ولجنة شباب تنسيقية الأحزاب، ولجنة العفو الرئاسي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشخصيات أُخرى هي محسوبة على “المعارضة”، لكن يستدعيها النظام للحوار، لثقته بأنّها ستستجيب، ولعدم معارضتها النظام بشكلٍ قوي، ولمَعرفته مدى كُرهها حركات الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين تحديداً. وهنا، يمكننا ذكر شخصية مثل محمد أنور السادات، النائب البرلماني ورئيس “حزب الإصلاح والتنمية”، والذي اشتُهر بتواصله مع السُلطات الأمنية في ملف المعتقلين السياسيين. الحزب الذي أيّد رواية السُلطات الأمنية في حادثة اختطاف وقتل عضو الحزب ذاته والباحث الاقتصادي أيمن هدهود. وبذلك، يبدأ وينتهي الحوار بفُقاعة إعلامية وصحافية تتناول انفراجة سياسية، وهي في حقيقتها لعبة سياسية شكلّية يُديرها النظام.

إقرأوا أيضاً:

معارضة بلا مُعارضين

في ما سلف، ما جعل كتابة كلمة “مُعارضة” بين قوسين، هو التحفّظ على مفهوم هذه الكلمة ودلالتها، غير الموجودة في الوقت الحالي لدى المجموعات التي لا ترضى على النظام المصري، فهي مجموعات أقرب إلى عملها المِهني، الصحافي والبحثي والإعلامي والحقوقي، أكثر منها شخصيات تُمثّل كتلة تليق بأن تطلق عليها معارضة سياسية، تريد عملاً أكان ثورياً أو إصلاحياً من أجل التغيير أو على الأقل التفاوض الجاد مع النظام من أجل تخفيف القمع، وهذا ما يجعل النظام يتلاعب بها، محولاً إياها إلى ردّ فعلٍ دائم لأفعال النظام، وهذا نظراً إلى هشاشتها وانقسامها.

من ناحية الاستقطاب والاستثناء، نجح النظام المصري، في تقنين الاختلاف بين ما هو مُعتقل رأي ومُعتقل سياسي، أو مُعتقل سياسي عنيف، أي استخدَم العنف. زاد هذا النجاح، استثناء بعض القوى المدنية القوى الإسلامية من المُعادلة كُلّها، سمّوا أنفسهم وأصدقاءهم “معتقلي رأي”، أما من ينتمي إلى كُتل إسلامية وحتى وإن لم يرتكب عُنف مُعتقل سياسي، لا يستحق الدفاع عنه والمطالبة بحرّيته. والحقيقة أن صاحب هذه التسمية هو النظام المصري، الذي يُحرّج عليهم (القوى المدنية) دون أن يدركوا أن يدافعوا عن أي مُعتقل يتبع الإسلام السياسي. وحتى هذا لم يشفع لهم، إذ يستمر النظام المصري في اعتقال من كان له أي نشاط بحثي أو صحافي، حتى وإن لم يتبع قوى إسلامية. فضلاً عن أن النظام بمساعدة سُلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، هو الذي يلفّق التُهم ويفصلها لمعارضيه، فمن أين نعرف من ارتكب العنف ممّن لم يرتكب؟ (هنا لا ننكر العنف تجاه الدولة، من قبل جماعات وأفراد مُسلّحين، لكن حتى قضايا العنف لم تنل قدراً مُنصفاً من إجراءات المحاكمة).

هذا الاستقطاب يأخُذنا بالذاكرة إلى الحالة الاستقطابية الشديدة أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين وصولاً إلى ما بعد انقلاب 3 يوليو (تحديداً حزيران/ يونيو 2012- ما بعد تموز/ يوليو 2013)، شهدنا استقطاباً علمانياً/ إسلامياً هشاً، لم تَدَاره القوى الإسلامية ولا الليبرالية أو اليسارية، وهذا سبب رئيسي لما وصل إليه المُجتمع من حالةٍ سُلطوية غير متناهية تحكُمه، فبدلاً من أن تتعلم هذه القوى من أخطاء الماضي، وتوحّد نفسها أمام نظام استباحها ويستبيحها كل يوم، تستثني بعضها البعض من الحق في الحياة خارج أسوار السجن.

لكن بعض المُنظمات والشخصيات الحقوقية والصحافية، حاولت الخروج من دائرة الاستقطاب والاستثناء، بطرح مبادرات ومقترحات، كان أهمّها ضمان الحق لكل سجين سياسي، في إعادة محاكمته ضمن منظومة قضائية تحفظ له حق الدفاع والشفافية، بلا تعذيب أو اختفاء قسري، كذلك السرعة في مُحاكمة المحبوسين احتياطياً أو الإفراج عنهم، إضافة إلى وقف الاعتقالات السياسية بحق الكثير من اجتماعات الشعب المُختلفة، وإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة. كانت أهم هذه المُبادرات، مبادرة أول سبع خطوات، والتي طرحتها خمس منظمات حقوقية في أيار/ مايو 2021، إثر الحديث عن نية النظام المصري وقتها في طرح حوار سياسي، أو في الفترة الأخيرة عندما طرحت 8 منظمات حقوقية ومدنية، مقترحاً لمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، وهذا ما قدّموه إلى لجنة الحوار السياسي، لكن دون استجابة إلى الآن.

نهايةً وإلى الآن، لم تُفعّل استراتيجية حقيقية وجادة لهذا الحوار، وإن ظهرت أسماء واستمارات وتقديمات للعفو والإفراج السياسي، لكنها بقيت بلا خطواتٍ جادة. ربما يكمُن السبيل الوحيد في التفاوض الجاد مع النظام المصري، للضغط عليه لمزيد من الانفراجة السياسة وتفعيل حوار سياسي ووطني حقيقي، في توحيد الجهود السياسية في الداخل والخارج من مختلف التوجهات والأسماء التنظيمية والمستقلة، ورمي استقطابات الماضي بلا رجعة، والتفكير الجاد في أوراق تخاطب النظام المصري وتفاوضه، للإفراج عن المُعتقلين السياسيين، بدلاً من التلاعب في مساحاتٍ ضيقة، تتمثل في أحاديث ومؤتمراتٍ وإفراج عن العشرات في مُقابل القبض واستمرار سجن عشرات الآلاف تحت قبضة سُلطويّة شلّت جميع مناحي الحياة المجتمعية ثقافياً وفنّياً وسياسياً.

إقرأوا أيضاً: