كنت أعرف أن رحلتي ستطول لكن لم أكن أفكر بالفقد بمعناه المحسوم.

حين غادرت اليمن في نهاية عام 2020 كنت أظنّ في لا وعيي أنني سأعود وأجد كل شيء كما تركته رغم الحرب الذي تشتعل في بلدي. وحين اكتشفت مدى سذاجتي، وقعتُ في حفرة من الإكتئاب الذي لم أكن أفهمه. لم أكن أفهم تعبيرات جسدي وذهني عن الحزن الذي ينهش روحي من الداخل. واليوم، اليوم تحديدا، حينما كنت في عيادة دكتور الأسنان ربطت الأمور ببعضها.

أتذكر جدتي بعد أن عالجت أسنانها، والعمر حكم أن تصنع جسرًا ينوب عن سنيها اللذان خلعهما الإيثار الذي تحلت به لدرجة إهمال الذات.

في إحدى الجمعات العائلية في بيت جدتي، حينما شعرت فجأة بألم في فكها ووجدت جسر الأسنان قد خرج من مكانه مسكته بيدها وضحكت، لم تكن متذمرة ولم تكن ناقمة على أي شيء كانت بهذه البساطة والعفوية في كل شيء. سألت الدكتور اليوم كثيرًا وشعرت بأنني مزعجة لكثرة أسئلتي: هل هناك آثار جانبية على المدى البعيد، هل وهل، حتى وصلت إلى هذا السؤال الذي جعلني أغرق في دوامة الذكريات، هل من الممكن أن يتحرك الجسر الذي في فكي من مكانه؟

من اين أتتني الفكرة؟ تذكرت جدتي وتذكرت ذاك الموقف، هل هذا علامة على الهرم؟ هل هذا يعني أنني أشيخ في الثامنة والعشرين من عمري؟

إن من يعيش الحرب يكبر هماً، ومن يهاجر معتقدا أنه يترك وراءه كل شي يكتشف في الأيام الأولى أن الحرب تعيش داخله وتلاحقه أكثر من الذين لا زالو تحت القصف، تصير أصوات السيارات في أذنيه أصوات دبابات وأصوات الألعاب النارية رشاشات، والطائرات المدنية تُخيل له درونات مفخخة أو طائرات حربية تحمل في جوفها فرمان الموت. لا يكبر فقط، من يعيش الحرب، بل يشيخ في زهرة شبابه.

ولكن لم تكن هذه الفكرة الأهم في رأسي.غلّبتني ذكرياتي مع جدتي، تذكرت أن في يوم رحيلي الذي كان مفاجئا للجميع، وكنت حينها لا أزال أعمل في ثلاث جهات ولابد من أن أفي بالتزاماتي حتى آخر لحظة، عدت إلى البيت وكأنه يوم عادي، إلا أني عدت مبكرًا قليلًا على غير العادة. وضّبت حقيبة سفري وودعت بعض ممن استطاعوا المجيء لرؤيتي، ولم تكن هنالك أية مشاعر داخلي. كنت كأنني أشاهد فصل مسلسل لا يعنيني ولست جزءاً منه بل وبطلته قسرًا!

أخذت الهاتف واتصلت لأودّع جدي وجدتي اللذان منعهما التعب من زيارتي، سار الأمر على ما يرام مع جدي ولكن عندما بدأت الحديث مع جدتي تهدج صوتي وانهرت باكية على وقع أدعيتها لي بالعودة السالمة. لم تكن تسمعني على أية حال فقد كان سمعها يضعف مؤخرًا، لم يكن هذا الوداع يليق بها ولم يكن كافياً أبدًا ولكني كنت على أمل أن “لابد من صنعاء ولو طال السفر”. وعانقتها بالشكل الذي يليق بشوقي وحبي غير المحدودين لها.

الصفعة الأولى… طعم الغربة المُر

في أحد أيام ديسمبر/كانون أول الباردة غفوت في ساعات الصباح الأولى بسبب أرق لازمني طويلًا، نقل لي والدي الخبر المشؤوم وكانت المرة الثانية التي أرى أبي يبكي فيها كطفل صغير نازعًا عنه قوّته وحكمته. عانقته وطبطبت عليه دون أي رد فعل. كان وجهي مثل “البوكر” ومشاعري متجمدة. لم يكن ذلك لأنني أفقت من نوم لم يستمر لساعة واحدة، أستمر هذا الجمود حتى هذه اللحظات. لم أبك.

لا تفارق خيالي، أتذكرها دائما بابتسامتها الوديعة، لكني لا أستطيع تصديق أنها فارقت الحياة. أعلم أنها حية أبداً وأظنني سأذهب ذات يوم إلى بيت جدتي الذي تضلله شجيراتها وزهورها وأجدها تطعم القطط الملتفة حولها وصراخ جدي ممتعضًا: “ستجلبين كل القطط المشردة إلى المنزل بأفعالك”.

في إحدى مكالماتي في الأيام الأخيرة مع أهلي كنت أسأل عن الجميع وأوشكت أن أقول “كيف حال الجدة” لكني استبدلت “الـ ة” بـ”و، جدو” صدمت من نفسي ولكني حاولت تجاوز الأمر حتى بيني وبين نفسي، لم أشأ لحظة مناقشة الفكرة مع نفسي كي لا أقتنع أنها كما يقولون لم تعد هناك وأنها قد ماتت.

لم أستطع مناقشة الأمر أيضًا مع أهلي، اهتم دائما أن لا أثير قلقهم أبدا. أعلم مدى قسوة الأمر عليهم بعد أن عشت ٢٦ سنة لصيقة بهم، وإن كنت أعيش عالمي الخاص المختلف تمامًا إلا أن وجود سقف واحد يغطينا كل ليلة معًا كان يبث في قلوبهم الراحة، ولكن كل شيء داخلي كان يعلن الحداد إلا أنا.

تركت ما تركت ككل المجبرين على ترك أزقّتهم وحواريهم، أهلهم وأصدقاءهم، لكنني كنت أرى في لحظة ذهابي عودة وشيكة. ظننت أن الشوارع ستبقى على حالها، الغبار العالق على الرصيف محفوظ في ذكرياتي، غضبي الذي كان يتطاير مع الغبار في خطواتي عندما تتعارك مع الأرض، آثار حذائي حيث مشيت يومًا متأنية ومترقّبة أثناء إعداد تحقيقاتي الصحفية. تلك الوجوه المتعبة لكنها تقاوم الموت بإبتسامة.

الصفعة الثانية… بلا طعم أو رائحة

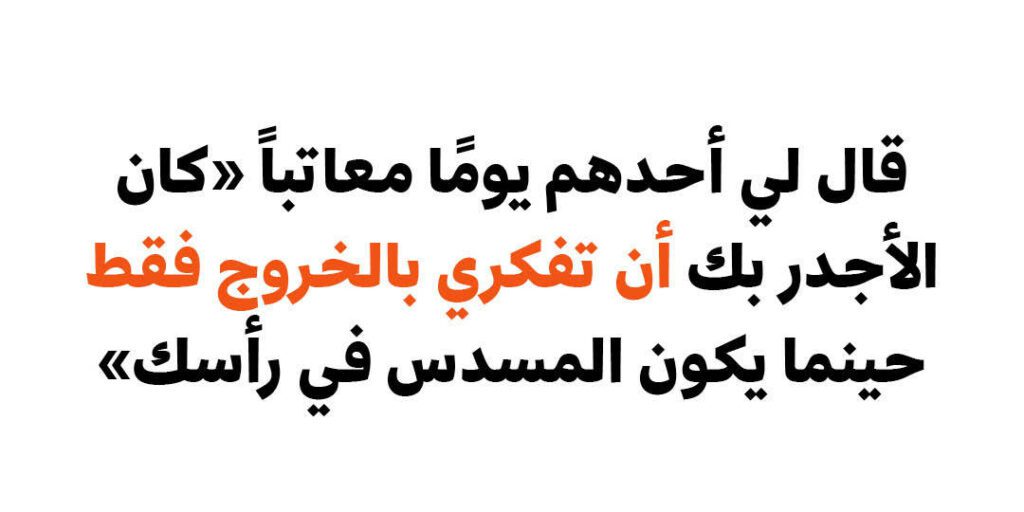

منذ أزيد من عام خارت قواي، تهالكت أعماقي. الشعور بالذنب هذه المرة كان أقسى، شعور أي ناج بالذنب لأنه نجى، وإن كان ذلك عمليًا فقط، الشعور بأننا تركنا خلفنا أهل، أصدقاء، جيران وحتى الحيطان، الكل يواجه مصيراً أصعب مني ومنهم، الشعور بأني أخذلهم، بأن أهوال الحرب لم تعد موجودة إلا في رأسي وفي شريط الأخبار. هذا الصراع في الأعماق بين صوت يقول لنا أننا جبناء لأننا لذنا بالفرار وذاك الذي يقول ربما نستطيع أن نكون أكثر جدوى إذا ما حيينا. قال لي أحدهم يومًا معاتباً “كان الأجدر بك أن تفكري بالخروج فقط حينما يكون المسدس في رأسك”.

فكرت كثيرًا في الشهور الأولى هل تسرعت في الخروج، هل أخفقت في تقييم الأمور، هل خذلت كل من أحب وكنت أنانية بقراري هذا؟ مهما تصالحنا مع الحال يصبح الشعور بالخزي والذنب صديق الغربة لكل ناجٍ من حرب!

عانيت من فقدان التركيز، وفقدان عقلي أحيانًا، لم استطع في أوقات كثيرة إنجاز ربع ما كنت أنجزه سابقًا من العمل والنشاطات المختلفة، وكان عقلي اللاواعي يتصرف دون أخذ رأيي، في محاولاته إبقائي حية، فهاجم ذاكرتي التي لم تكن تسعفني في معظم الأحيان وتضعني في مواقف محرجة. كان نومي عشوائياً، أبقى يقظة يومان أو ثلاثة وأنام ساعة بعد أن ينصاع عقلي لجسدي الذي كان يهترئ من التعب. عشت أياماً طويلة من دون نور سوى ذلك الذي يصدر عن شاشة هاتفي السوداء. أرفض الحديث مع أحد، لم أكن أتقبل أي طعام، ولطالما حدقت في السقف ساعات مستلقية على السرير دون حركة، كجثة بارده لم يكتشفها أحد بعد، انقطعت عن أصدقائي كلهم. هل كان بقائي في بلدي ممكنًا؟.

حاولت الذهاب إلى مختصين نفسيين، لم أرتح للبعض وأمضيت مدة قصيرة مع البعض الآخر، ناقشت كل شي،: كيف أشعر بالفشل الذريع وكيف أن مخططاتي لا تنجح وكيف أنني لا أكتب، وغيرها من المشاكل لمدة أشهر ولكن لم أتذكر قط مناقشة وفاة جدتي على الرغم من وجودها دائما في بالي وأعماقي. ربما كنت أتحاشى أن يُنكأ جرحي. لم أقتنع أن كل تلك الأعراض التي تتزايد يوما بعد آخر ماهي إلا استجداء من جسدي كي ألتفت إلى عقلي وأحرره من تعبه وتعب روحي. كان جسدي وعقلي يبكيان بصمت عندما جمدت دموع عينيّ. ربما لم أشعر بالرغبة في البكاء فيكون بكائي بمثابة تأكيد لموت جدتي، وتحجّر دموعي يضمن عودتي إلى البلاد وكل شيء والجميع كما تركتهم. هذه المرة لن أكتفي بمكالمة. سيكون أول مشاريعي الذهاب مباشرة إلى حضن جدتي وأستطيع الآن رؤيتها تبتسم لي بوجهها البديع كالعادة، وأستريح للفكرة. وفاة جدتي جعلني أفهم جيدا أنني لو عدت من غربتي إلى البلاد، لن أجد شيئا كما كان، ولكنني لا أبكي.

إقرأوا أيضاً: