يرتبط مفهوم الاسم بألفاظ لها وظيفة إشارية. فاللفظ الذي يُستعمل لغرض الإشارة المحددة إلى شيء أو فرد محدد، يكون اسماً جزئياً. ولكن اذا كان المشار إليه شيئاً كلياً universal فيكون هذا اللفظ كلياً مجرداً، وشمولياً بعد إضافة “أل” التعريف للاسم كمثل، الحكمة/ الإحساس / السلطان/ الفنّان…

الاسم الجزئي هو وسيلة الأفراد لتشكيل هويتهم الفردية، أما الاسم الكلي المُعَرَّف فما هو إلّا جنوح نحو المطلق والشمولية، كأن نقول إنّ فلاناً هو “المدير القوي” او هذا هو “ملك البطاطا”.

بعيداً من هذا التنظير والذي أقتبسه بتصرف عن كتاب “الموسوعة الفلسفية العربية” حول مفهوم كلمة “اسم”، ارى أن أطرح مباشرة ما يشغل بالي منذ فترة ليست ببعيدة حول اسم العلم وما قد يسبقه من ألقاب مألوفة تدعو إلى التأمل وألقاب غريبة تدعو إلى الدهشة طوراً وللضحك اطواراً أخرى.

الاسم كهوية وقناع

قد يصح القول إن الاسم والكنية لأي فرد منّا هو المُكَوِّن الاول لهويته في إطار تعرّفه على ذاته وتميزه عن الآخرين وعلى الارجح انه يؤثر في تكوين شخصيته فيطبعها بمعنى الاسم في إشارته إلى صفة ما أو إلى شخصية تاريخية أو دينية مقدسة أو صفة من صفات الطبيعة.

في الاسم قوة خفية. فإمّا أن يكون معناه منسجماً مع مضمون المُسمى أو شكله، فيكون نعمة. وإمّا أن يتنافر فيكون نقمة. كأن يكون الاسم هو “جميل” بينما الشكل يجسد بشاعة موصوفة او يكون الاسم “كريم” والطبع لا يخفي بخلاً فاضحاً.

وأسماؤنا لا نختارها، بل يُطلقها علينا أهالينا منذ الولادة وقبل تشكّل وعينا. فيكون اسمنا كجِلدنا، إمّا أن نخاويه فنتماهى معه وإما أن نرفضه فننزعه عنّا كالأفعى، لنُنبت مكانه جلداً آخر يكون قناعاً نداري به تناقضاً تولَّد بين معنى الاسم من جهة وبين صفات حامله.

“للشعوب اللبنانية” مأساة في موضوع الأسماء والألقاب بدأت مع اشتعال الحرب الأهلية اللبنانية، حين أوقفت الحواجز الطيارة للمتقاتلين من الطرفين على خطوط التماس في بيروت، الأهالي العُزَّل بناء على اسمائهم الدالة على انتماءاتهم الدينية والطائفية، لتُنَفِّذ بهم إعدامات ميدانية سريعة.

مع الوقت سعت معظم العائلات اللبنانية إلى إعطاء أولادهم أسماء لا تشي بانتمائهم الطائفي ولا تؤشْر إلى رموزه. ومع ذلك كان أصاب المجتمع اللبناني ما أصابه من مرض الطائفية العُضال، إذ أصبح الفرد فيه لا يستكين ولا يهدأ قبل إشباع فضوله حول الهوية الطائفية والمذهبية لشخص تعرَّف إليه للتوّ.

كأن تدخل مثلاً إلى صالون الحلاقة من دون سابق معرفة بالحلاق، فيدعوك للجلوس على كرسي الحلاقة. وبعد أن تصبح تحت رحمة مقصه يبدأ بحواريته المُعتادة:

هو: كأني شايف هالوج من قبل! بعرفك ما هيك…؟

انا: ما بظُنْ …

هو: شو الاسم بالخير؟

انا: نبيل.

هو: من وين بلا زُغرة؟

انا: من بيروت.

هو: من وين بالتحديد؟

انا: من المتحف.

يتوقف مقصه عن التكتكة لبرهة… فأتمنى لو يصمت لسانه إلى الأبد!

هو: طيب بشو بتشتغل؟

انا : بالموسيقى… (اقولها بنبرة عصبية)

هو: مزيكاتي… (ضاحكاً) طيب بتدق مع شمس الغنيّة أو مع سلطان الطرب؟

انا: شو عم بتحقق معي؟ إنت حلاق أو مخابرات… المرة الجاي رح جبْلك معي نبذة عن حياتي…منيح!

اللقب، درع وتميمة:

يسبق اللقب الاسم، وهو دلالة نكتسبها كصفة علمية، مهنية أو اجتماعية. يُطلق علينا اللقب لاكتسابنا معارف وعلوماً أو للتحبب أو للتنمُّر أو قد يُكال علينا مدحاً او ذماً. وقد نُطلقه على انفسنا لنحتمي من شيء ما أو للتخفي أو الظهور والمبالغة في المقام والمقدرة.

مع نشوء الحروب والنزاعات بين البشر قديماً استعمل المتحاربون الوسائل النفسية لإخافة العدو فوضعوا على وجوههم اقنعة لوجوه الحيوانات المفترسة من أجل إيقاع الرعب في نفوس أعدائهم أثناء القتال. وأطلقوا على أنفسهم ألقاباً خارقة في محاولة لاكتساب القوة والشجاعة في القتل.

انتقى المُقاتلون في الميليشيات اللبنانية يساراً ويميناً ألقابهم وأسماءهم الحركية من مصادر تاريخهم المليء بالايقونات المُشبَّعة بالعنف المؤَسَس على المظلومية او على احتكار القوة. فتحولت أسماء الأموات من المشهورين في التاريخ إلى أحياء مُتقمصين في أجساد المتحاربين على خطوط التماس. فها هي مجموعة من الرفاق، غيفارا وفرج الله وفهد وستالين وسعادة وصلاح الدين، يمطرون برصاص بنادقهم المتراس المُواجه والذي تقف خلفه مجموعة أُخرى من الرفاق “الأعداء”، البشير وادولف وأرزة وفخرالدين وطانيوس والنمر وريكاردو قلب الاسد.

في تلك الحروب اللبنانية والتي دامت اكثر من 16 عاماً، لقي كثيرون من المقاتلين حتفهم في ساحات القتال ولم يبق منهم سوى صور منسية وبعض الكتابات على جدران بائسة وشبة مدمرة تؤكد أنّ “ابو الغضب مرّ من هنا”.

بعد انتهاء الحرب، الجدران ذاتها طليت من جديد ورُممت كيفما اتفق، فأصبحت مزدانة بصور السياسيين والمطربين. صور مطبوعة بألوان مزركشة كتبت عليها ألقابهم بالخط العريض.

تتراكم الصور والالقاب طبقات فوق بعضها البعض وسنة بعد سنة لتُشكِّل جدارية سوريالية.

اما صور ضحايا الحرب اللبنانية وألقابهم، الموجودة اصلاً في الطبقات العميقة لهذه الجدران فأمست أقنعة وطواطم لا بد منها لإحياء المهرجانات السنوية “للمقاومات” المتعددة.

اللقب الفني صناعة وسلعة

من أكثر ما يلفت الانتباه في بلد صغير مثل لبنان هو كثرة ألقاب “المطربين والمطربات” وغرابتها.

الغرابة التي لا يعقبها إلا الضحك. والضحك من نوع “شرُّ البليَّةِ ما يُضحك!”.

ولكن عادة تغيير الفنانين أسماءهم أو اتخاذهم لقباً فنياً لا تُعَد من العادات المستجدة، بل هي قائمة منذ زمن بعيد نسبياً في كل العالم وتعود إلى زمن بدء عصر الراديو والتلفزيون وانتشارهما وبعدهما السينما. توسعت في ظل تنامي علوم التسويق والتسليع ودخولهما كل المجالات الفنية. وهو ما حفَّز المؤسسات الإعلانية والإعلامية وشركات إنتاج الأغاني والسنيما على إنشاء جهاز خاص يهتم بصناعة شخصية الفنان لجعله سلعة قوية لا تُضاهى، جاهزة مجهزة “من البابوج إلى الطربوش”، ومستعدة للحروب التنافسية بهدف الاستئثار بالحصة الكُبرى من عائدات الارباح على هذه السلع الفنية.

اليوم أصبح اسم الفنان ولقبه من أهم تجهيزات هذه الصناعة. وقد يأتي اللقب على شكل طبيعي ومنسجم مع امكانات الفنان الحقيقية فلا يتخطى اكثر من كونه زينة بسيطة ومتواضعة. كما قد يأتي على شكل مبالغ فيه وفاقع إلى حدٍ كاريكاتوري.

حروب الألقاب

قبل أن تحتدم المعارك بين شركات الإنتاج الفنية وقبل أن يُفتح سوق الإعلانات على استثمار رؤوس أمواله في أسواق الفن والأغنية وقبل عصر ثورة التكنولوجيا الرقمية، كانت مهمة إطلاق ألقاب أو تعديل أسماء الفنانين محصورة ضمن حلقة ضيقة جداً من اللجان الفنية في الإذاعة والتلفزيون وبعض كبريات المجلات التي كانت تخصص صفحة “للنقد الفني”.

وقتذاك كان إطلاق ألقاب الفنية صعباً، ويستوحي أسماء من قدرات الشخص الفنية كلون الصوت وشخصيته. وتذهب في اتجاه الأسماء الجزئية وغير المسبوقة بـ”أل” التعريف.

ومن الامثلة على هؤلاء الفنانين أذكر ثلاثة أسماء مع ألقابها لفنانين لبنانيين أتت ألقابهم متناسبة ومنسجمة مع قدراتهم وإنتاجاتهم:

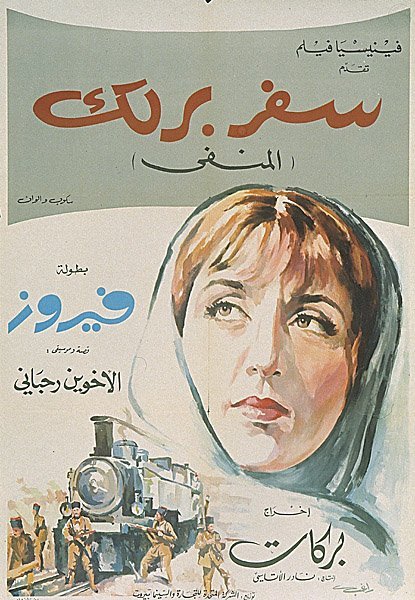

وديع فرنسيس (وديع الصافي) / نهاد حداد (فيروز) / جانيت فغالي (صباح).

والسؤال الذي يُطرح هنا: هل بقاء الأسماء الحقيقية لهؤلاء الفنانين الثلاثة على حالها كان ليؤثر في انجازاتهم وانتشارهم وشعبيتهم وتقدير الجميع لقدراتهم الإبداعية؟ الجواب بديهي: كلا لم يكن ليؤثر ابداً.

في ذاك الزمن كان اللقب الفني مُكوِّنا بسيطاً من صورة الفنان artistic image.

أمّا اليوم فلقب الفنان بالنسبة إليه ولشركته الفنية والاعلانية أصبح هدفاً بحد ذاته يتنافس عبره المغنّون والمغنيات من أجل الانتشار واكتساب اعجاب الجمهور، كما أصبح ملكية تتصارع عليه شركات الإعلان ومكاتب صناعة صورة الفنان إلى حد اللجوء للقضاء للفصل في استعمال احدهم اللقب الفني ذاته.

كما أصبح اللقب اسماً مُعَرَّفاً وشمولياً لا يوحي إلا بجنون العظمة، ولا يؤكد إلا الهوة الشاسعة التي تفصل بين فخامة اللقب وعظمته من جهة، والقدرات الفنية الضحلة لصاحب أو صاحبة اللقب من جهة أخرى.

سيكون من المفيد أن أستعرض بعضاً من ألقاب “الفنانين” في هذا الزمن من القرن الواحد والعشرين، وقد استقيت معظمها من مواقع الانترنت مدونة مع أسمائها الحقيقية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الألقاب تُطلق على أكثر من ” فنان/ فنانة” لذلك فقد نشأت حولها صراعات وحروب جانبية.

الفنان الحساس، الصوت الاسطورة، ملك الاحساس، ملكة الاحساس (٣)، شمس الغنية، فارس الغنية (٢)، سلطان الطرب، القيصر، الهضبة، بلبل الخليج، أخطبوط العود، الملكة اللايدي، الفنان الشامل، صاحب القلب الحقيقي، مطرب الهوى والشباب، خوليو العرب، الصوت الجريح، الماجدة، نجمة الغناء العربي، أمير الطرب العربي، امير الرومانسية (٢)، امير العشاق، صوت الارض، البوب ستار، فارس الاغنية ومللك الهوارة، سندباد الاغنية العربية، عملاق الاغنية، مارد الاغنية، ملكة جمال النجوم العربي، سوپر ستار2003، الصقر الرابح، مطرب العشاق، ملك الأغنية الشعبية، مخاوي الليل، امير الغناء العربي، نجم الاغنية العربية، دلوعة الأغنية العربية، مهندس الغناء، اسطورة الفن، النجمة الذهبية، فراشة الأغنية، العندليب الاشقر، الموسيقار، المغني الملك، ملك الجيل، كروان الخليج، فنان الشعب، فنان الثورة،… وكذا.

سلاطين، وملوك وأمراء وثوار وأنصاف آلهة “الغناء العربي”. ألقابهم تم تكريسها من قبل شركات تجارية لا تبغي إلّا الربح المادي السريع. هي ألقاب فخمة تشي بالعظمة لأسماء، أصحابها بالكاد يفكّون الحرف الموسيقي وأصواتهم لا تستسغيها الأذن السليمة حتى بعد عملية تصحيح انزياحات أصواتها الزاعقة ونشازاتها، بواسطة أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية المتواجدة في الاستديوهات. إنهم على الأرجح ضحايا أوهامهم المريضة من جهة، وضحايا الشركات التجارية والاعلانية في حروبها وصراعاتها على الأرباح من جهة ثانية.

حروب أصحاب رؤوس الأموال فيما بينهم في الميدان الثقافي/ الفني تنتهي عادةً بالتسويات كما في كل أنواع الحروب، ويكون الخاسر الأكبر فيها، الثقافة نفسها. أما ضحاياها “الفنانون” فسيطويهم النسيان وستُعلّق صورهم وألقابهم الفنية على الجدران المدمَرة لحروبهم البائسة. وسيأتي من يُعيد طلاء هذه الجدران ليعلق عليها صوراً لألقابٍ جديدة، يكون مصيرها النسيان أيضاً وأيضاً.

خاتمة استشرافية

بعد مئة عام من الآن أي في القرن الثاني والعشرين، ثمة شخص سيحاول البحث في أحوال الغناء والمغنين في لبنان لاوائل القرن الماضي. خلال بحثه سيستمع إلى اغنية بعنوان “ليك الواوا شوف الواوا ” لدلوعة الاغنية العربية حينذاك، وعندها سينفجر من الضحك كما حالي أنا عندما استمعت البارحة من خلال اليوتيوب إلى اغنية تعود إلى ستينات القرن العشرين بعنوان “عشفافي مَرْمغْ شنباتك” لمطربة السيكس مها عبد الوهاب…

وكما البليَّةُ، فشَرُّ التفاهةِ أيضاً ما يُضحِكُ.

إقرأ أيضاً:

البيانون زينة الحياة الدنيا في البيوتات اللبنانية