في المقالات السابقة، تمَ تناول تاريخ فرنسا الطويل وأثره على تشكل المواطنة وتطوّرها وعلى بلورة فلسفة الدولة القائمة على الدمج وليس الاندماج (Assimilation et non pas l’intégration) ورؤيتها للتنوّع والهجرة والعلمانية. هذا الإطار القانوني والفلسفي والتاريخي رسم حدود العلاقة بين الدولة الفرنسية من جهة والمواطنين من جهة أخرى، بمن فيهم المهاجرون. كما تطرق المقال الرابع الى الديناميات الثلاث التي ساهمت في خلق الغيتو الذي يطلق عليه اليوم مصطلح “الضواحي”. الدينامية الأولى كانت نتيجة النجاح النسبي لسياسات المدينة القائمة على التمييز الإيجابي، والتي أدت الى فرز سكاني غير محسوب ومتوقع من السلطات عبر ترك الفرنسيين والفرنسيين من أصول مهاجرة، ذوي المستوى التعليمي المتقدّم، الضواحي المستهدفة من سياسات المدينة والتوجّه الى السكن في مناطق ومدن أكثر ثراء. الدينامية الثانية لها علاقة بطبيعة الهجرة من المغرب العربي التي تطغى عليها هجرة أولاد الريف الفقير المحافظ غير المتعلّم، والذي يصعب عليه التأقلم بسهولة في البلد المضيف وواجه تحديات نهاية العصر الصناعي، فكان ضحية البطالة على فترات طويلة. أما الدينامية الثالثة المستجدة منذ أواخر الثمانينات والتي تعمقت بعد حرب الجزائر وأحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، فكانت صعود الإسلام السياسي في عصر العولمة والاتصالات والتلفزيونات الفضائية التي بدأت بربط إشكاليات المهاجرين من المغرب العربي واندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة بإشكاليات العالم العربي والإسلامي، كما فاقم من ذلك ضمور الفكر القومي على حساب صعود التيارات الإسلامية المعادية للغرب. ثلاث ديناميات أدت الى مأسسة الغيتو الفرنسي، فكانت قمة التعبير عن ذلك احتجاجات 2005، إذ لم يكن هناك أي جسم وسيط، نقابي أو سياسي، للتفاوض مع الاحتجاجات، فتم اللجوء الى رجال الدين والعائلات لضبط الوضع. فأتت احتجاجات 2005 ليس فقط تكريساً لخروج بعض هذه الضواحي عن التقليد الفرنسي بل تكريساً غير مباشر لدور “رجال الدين وتحديداً رجال الدين المسلمين” كممثلين لسكان الضواحي.

إذا اعتبرنا أن عام 1976 شكلت محطة دستورية مهمة بإعطاء المهاجرين الحق في لم شمل الأسرة، وعام 1983 سنة انتقال المهاجرين الى المشاركة السياسية طلباً لحقوقهم وضد التمييز، وإذا اعتبرنا أن الفترة الممتدة من الثمانينات وحتى 2005 هي فترة التنمية الاجتماعية (L’immigration et l’intégration, et les cités, comme étant la question sociale en France)، فإن احتجاجات 2005 أعلنت عن فشل هذا المسار عبر تشكل الغيتو وهويته الصافية والمستقلة الى حد كبير عن الثقافة الطاغية للجمهورية الفرنسية وبانقطاع شبه تام عن تجربة الآباء المهاجرين من الجيل الأول.

يعتبر البعض أن بداية الحل تكمن في إعطاء “الصوت” للمهاجرين للتخفيف من حدة عناصر ما فوق الوطنية وعدم حصر هذه المشاكل ببعدها الاجتماعي-الاقتصادي على أهميته.

تداخل المستوى السياسي الوطني بإشكالية الضواحي والهجرة:

طوال هذه العقود، كان تطور الضواحي وحركة الهجرة يؤثران على الحياة السياسية والحزبية الفرنسية، والعكس صحيح أيضاً. فتراجع الصناعة وتفكّك المدن الصناعية (بالإضافة الى إقفال المناجم) مع نهاية السبعينات رافقهما تراجع لحزب الطبقة العاملة، الممثل الأول لهذه المدن ولهذه الضواحي الصناعية. ففي حين كان لدى الحزب الشيوعي الفرنسي 1500 رئيس بلدية عام 1977، تراجع هذا التمثيل الى النصف في انتخابات البلدية سنة 2014، الدورة التي خسرت فيها محافظة الشمال Nord-Pas-de-Calais، عرينها أمام صعود الجبهة القومية. هذه الديناميات في المدن والضواحي الصناعية استمرت في تغيير المعطيات السياسية. فحتى عام 1976 كان الحزب الشيوعي يتقدم على الحزب الاشتراكي بحجمه الانتخابي، حقيقة ستتغير تدريجياً مع صعود الطبقة الوسطى وتراجع الصناعة. على سبيل المثال، في الانتخابات الرئاسية عام 1977، حصل مرشح الحزب الشيوعي، الأمين العام روبير هوي Robert Hue، فقط على 8.64 في المئة من الأصوات. نسبة ستكون 3.37 في المئة في انتخابات 2002، في الدورة التي تقدم بها زعيم الجبهة القومية جان-ماري لوبان على منافسه الاشتراكي جوسبان. هذا التاريخ الذي شكل نقطة تحول تاريخية ما زال المجتمع الفرنسي يعيش تداعياتها حتى اليوم. لماذا؟ لأن الجبهة القومية ستعمل على فرض خطاب سياسي في فرنسا يتمحور حول إشكاليات الهجرة وعلى إعلاء شأن الخصوصية الثقافية الفرنسية بمواجهة “التعددية الثقافية” التي تتطلبها الهجرة (والتي تلقى رواجاً أكثر على اليسار)، هوية ثقافية وسياسية على فالق ذاكرة حرب الجزائر وذاكرة الانقسامات الأوروبية، هذا التموضع المعادي للعولمة وللبناء الأوروبي وللهجرة من المغرب العربي وأفريقيا بخاصة.

هذا الصعود لليمين القومي المصاحب لتراجع اليسار بعامة والحزب الشيوعي بخاصة، رافقه صعود اليمين الليبرالي داخل حزب تجمع اليمين الديغولي، عبَّر عنه ساركوزي الذي سيصبح رئيساً للجمهورية في عام 2007 ويطوي صفحة الديغولية مع آخر ممثليها وهو الرئيس جاك شيراك. هذا كله كان يحدث على وقع محطتين أساسيتين ستتركان آثارهما على نسيج أبناء الضواحي من أصول جزائرية ومسلمة وعلاقتهم مع المجتمع الفرنسي الأوسع: الأولى هي الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) وهزيمة الجماعة الإسلامية المقاتلة، وأحداث 11 أيلول 2001 في نيويورك. المحطة الأولى شكلت تحولاً كبيراً من الشعور القومي الى الشعور الديني داخل أكبر الجاليات في فرنسا. أما المحطة الثانية فكانت صعود نجم أسامة بن لادن وإعلان الحرب على أفغانستان والعراق بعد هجمات نيويورك. هذه الحقبة التي أُطلق عليها اسم “الحرب على الإرهاب”، وضعت المسلمين في الغرب وفي فرنسا بخاصة في علاقة إشكالية في نظرتهم الى ذاتهم ونظرة الآخرين إليهم. وإذا كان وقوف جاك شيراك ضد الحرب على العراق قد ساعد نسبياً على التخفيف من التداخل والتفاعل بين إشكاليات الداخل الفرنسي وإشكاليات الأحداث الدولية لفترة، إلا أن صعود الجبهة القومية واليمين الليبرالي الممثَّل بوزير الداخلية ساركوزي وصعود الإسلام السياسي الراديكالي في فرنسا وأوروبا بعامة كان أقوى. ديناميات ستطبع كل انتخابات رئاسية والنقاشات السياسية (منها النقاش حول الحجاب) وستؤسس لقسمة حادة بين الهوية الفرنسية وهوية هذه الضواحي التي ستوصم كمعقل للإسلام السياسي.

كما أن احتجاجات 2005 تبعتها مباشرة قضية رسوم شارلي إيبدو التي بدأت في الدانمارك وانتقلت الى فرنسا في 2006، والتي أصبحت قضية دولية استثمرت بها الأنظمة العربية والإسلامية بقوة. هذه القضية التي ستستمر في التفاعل حتى 2015 مع الاعتداءات المجرمة والإرهابية التي وقعت في باريس، والتي أجبرت الدولة الفرنسية على إعلان حالة الطوارئ القصوى حفاظاً على السلم الأهلي وفي محاولة اجتثاث التطرف الجهادي. ذلك كله حصل مع ابتعاد فرنسا رويداً رويداً عن سياسة ديغول مع العالم العربي La Politique Arabe de la France وتقاربها أكثر مع الخط الاستراتيجي الأميركي ومع عودتها الى القيادة المشتركة لحلف الشمال الأطلسي عام 2007 مع ساركوزي وإرساله جنوداً فرنسيين الى الحرب في أفغانستان. أضف الى ذلك كله، حقبة الربيع العربي وتداخل السياسية الفرنسية في أحداث أكثرية الدول العربية، بخاصة في الحرب على “داعش”.

نتيجة لكل هذا التداخل والتشابك ما فوق الوطني في الاتجاهين L’effet de l’extra-territorialisation، أصبحت فرنسا البلد الغربي الأول الذي تتمظهر فيه هذه الإشكاليات بقوة حول المهاجرين والضواحي والاندماج والإسلام السياسي. تداخل سيعيق الاندماج وسيغذي الجبهة القومية أكثر فأكثر على حساب اليمين التقليدي واليسار بجناحيه الشيوعي والاشتراكي.

الضواحي وسكانها بعد 2005 على وقع التداخل مع أحداث العالمين العربي والإسلامي :

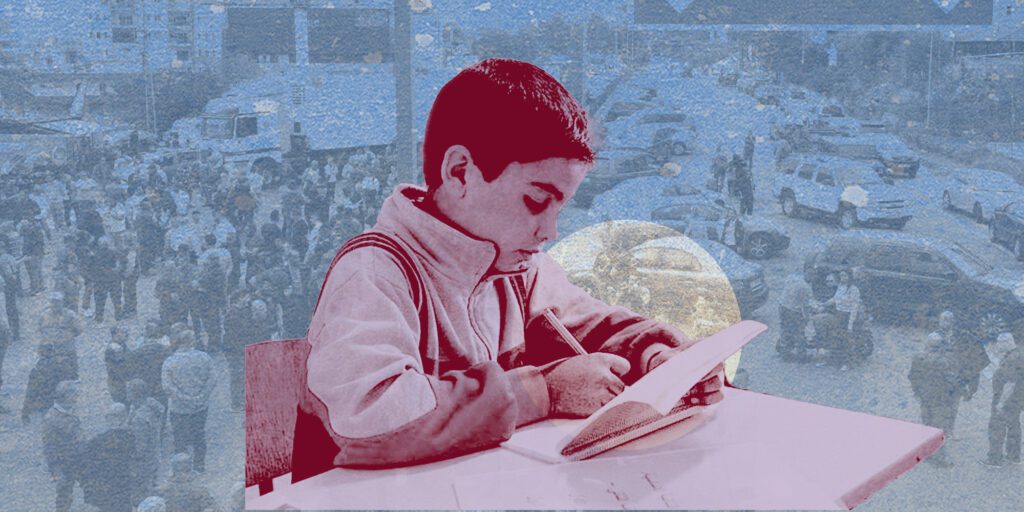

بعد احتجاجات 2005، تكثف العمل في السياسات المدينية في محاولة تنمية هذه الأحياء الفقيرة بناء على فلسفة قانون بورلو Borloo. لكن هذه السياسات كانت أمامها أكثر من عقبة للنجاح. أولاً، إنها ضحية هذه العناصر ما فوق الوطنية التي تحول إشكالية الضواحي من مسألة اجتماعية الى مسألة سياسية إتنو-دينية. وثانياً، هذه السياسات المدينية لا تقدم حلولاً في ما خص غياب التمثيل السياسي لهذه الضواحي بعد تراجع دور النقابات والأحزاب اليسارية. وما زاد الطين بلة، تدخُّل الإخوان المسلمين وأناس قريبين منهم مثل طارق رمضان، كما ومن بعض الحركات السلفية في الحياة العامة الفرنسية في محاولة إحراج النموذج العلماني الفرنسي بمقاربات هوياتية ومذهبية تقدم المسلمين على أنهم ضحية نظام تمييزي وعنصري، مستفيدين من ضعف التمثيل للإسلام الرسمي الفرنسي المعتدل Le Conseil Français du Culte Musulman. فالدولة الفرنسية لم تتوقف يوماً عن محاولاتها لتنظيم العلاقة بين الإسلام، الذي أصبح الديانة الثانية من حيث العدد، والجمهورية (في ما صار يعرف إيجاد إسلام فرنسي جمهوري Un Islam Républicain)) من خلال تسهيل إنشاء بيوت العبادة ولاحقاً تنظيم دراسة رجال الدين وتنظيم المقابر وغيرهما من أمور العبادة. ثالثاً، كل الاستثمارات التي جُيّشت في تنمية الأحياء الشعبية لم تستطع معالجة تراجع دولة الرعاية والتفكك الصناعي وغلاء السكن. ذلك كله أدى الى تراجع الخدمات العامة، بخاصة تعطل النظام التعليمي والتربوي العام بشكل كبير في هذه الأحياء تحديداً. هذا التعطل فاقم من حدته صعود الإسلام السياسي في الأحياء الفقيرة ومحاولته فرض ثقافة تتعارض مع المبادئ العلمانية (المناهج، الطعام، الحجاب، المرأة، طرق التعليم، الى آخره) معطوفة على انتشار عنف الضواحي بسبب التفكك المجتمعي والعائلي والفقر وانتشار السلاح والمخدرات. فأصبحت المدرسة، كما هي حال المدرسة في الغيتوات الأميركية، نقطة تمركز جميع الإشكاليات المجتمعية ولم تعد تلعب دورها في إنتاج المواطنة وفي تسهيل الترقي المهني والاجتماعي. فأصبحت مكاناً للعنف المباشر كما وللعنف الرمزي. حادثة قطع رأس المعلم سامويل باتي Samuel Paty في المدرسة عام 2020 كانت قمة رمزية هذا الانسداد والعنف المسيطر على أحد أهم “معابد” الجمهورية الفرنسية.

لكنْ أيضاً هناك أسباب أخرى لعمق هذه الأزمات، يرتبط بالبناء الأوروبي نفسه الذي أضر، كما حدث وتطور، بفرنسا على المستويين السياسي والاقتصادي. سياسياً، تم التنكر لنتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الأوروبي عام 2005، إذ تراجعت أكثر فأكثر الحيوية السياسية Phénomène de dépolitisation، وأدى ذلك مع الوقت الى إضعاف أربعة أحزاب تقليدية (اليمين الديغولي، الاشتراكي، الشيوعي والخضر) وانقسام الحياة السياسية بين أقصى يمين وأقصى يسار من جهة، وكتلة وسطية ليبرالية داعمة لأوروبا بشكلها الحالي من جهة أخرى. أما على المستوى الاقتصادي، فسياسة اليورو وقيمته المرتبطة أكثر بالمصالح الألمانية، ساهمتا في خسارة تنافسية فرنسا، وبالتالي في خسارة أجزاء كبيرة من أسواقها التصديرية (هناك دراسات تفيد بأن فرنسا ومنذ دخولها منطقة اليورو تخسر ما يعادل 90 مليار يورو سنوياً نتيجة قيمة العملة الأوروبية)، ما سرّع من تراجع الصناعة الفرنسية، وبالتالي تراجع إمكان خلق وظائف جديدة يستفيد منها أبناء الضواحي الفقيرة. عناصر لم تضرّ فقط بالضواحي، لكنها أشعلت في عام 2018 حركة السترات الصفراء (أكثر تمثيلاً لمزاج الطبقات الوسطى الدنيا) التي استمرت تقريباً لسنة كاملة وتميزت بالعنف الشديد من قبل المتظاهرين والشرطة على السواء. وهنا أيضاً، يمكننا ملاحظة القسمة مع الضواحي، إذ كانت مشاركة الضواحي في هذا الحراك خجولة جداً، كما كانت الحال في تظاهرات المعارضة لإصلاح النظام التقاعدي عام 2023. قسمة سبق ورأيناها أيضاً في التظاهرات حول الزواج للجميع عام 2013 Mariage pour tous، وفي كل النقاشات العامة المرتبطة بهذا الموضوع كما بموضوع المثليين.

إقرأوا أيضاً:

احتجاجات وأحداث 2023 في ضوء ذلك كله:

هذا المسار من نصف قرن من الهجرة بكل تحدياته هو من انفجر احتجاجاً عنفياً في عام 2023 مع مقتل الشاب ناهل على يد الشرطة الفرنسية. فمع تراجع دولة الرعاية ودخول الضواحي في دوامة العنف (الجريمة، الانحراف، العنف الرمزي، صعود الإسلام السياسي، تبلور شعور معادٍ للدولة الفرنسية، تجارة المخدرات، وانتشار السلاح) لم يبقَ إلا الشرطة لضبط السلم الأهلي وإدارة هذه التناقضات. صحيح أن ثمة إصلاحات يجب أن تحصل في جهاز الشرطة في ما يخص استعمال العنف وحدوده، وضبط بعض جنوح أفرادها، لكن اختصار المسألة بعنف أو عنصرية الشرطة يبقى قاصراً عن شرح ما يجري. فمستوى العنف الذي استُعمل مع احتجاجات السترات الصفراء لم يقل أهمية عن ذلك الذي استُعمل مع احتجاجات الضواحي. المشكلة إذاً في مكان آخر. هي مشكلة معقدة كما رأينا، أضيف الى تعقيداتها ثلاث سنوات عجاف مع جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية ومستوى التضخم الذي زاد كثيراً بعد حرب أوكرانيا.

خلاصة:

مع ذلك كله، لا يجب التعميم. فلا كل المهاجرين أو الفرنسيين من أصول مهاجرة يعيشون فقط في هذه الضواحي، ولا كل الضواحي مأزومة كما يعتقد البعض، ولا الإسلام السياسي يختصر الإشكالية كلها (كما يحب تصويرها الإسلاميون المتطرفون أو بعض اليمين المتطرف). لكن يجب الاعتراف بأن “الفصل” Ségrégation وتراكم المشاكل وصلا الى حدود أصبحا فيها يهددان الجمهورية وأصبحت الـ”نحن” والـ”الآخر” يهددان النموذج الفرنسي على الصعد كافة. فعلى سبيل المثال، استُعمل مصطلح “حرب أهلية” للمرة الأولى من قبل إريك زيمور في 2014، ليصبح بعد ذلك مستعملاً بقوة، مع مفردات أخرى، في النقاش السياسي الفرنسي اليومي. ففي حين، قدرت أرقام مركز الإحصاء الفرنسي عدد المسلمين في 2009 بـ4.1 مليون، أشارت دراسات أخرى الى أنهم كانوا 5.7 مليون عام 2016 (8.8 في المئة) مع تقديرات تشير الى أن هذا العدد سيكون بين 8.6 و13.2 مليون حسب السيناريوهات (بين 12.7 في المئة و18 في المئة من مجموع عدد سكان فرنسا) بحلول 2050. تجدر الإشارة الى أن 30 في المئة من الفرنسيين يعتبرون أنفسهم كاثوليك في 2019، في حين لم يتخطَّ هذا الرقم عتبة الـ 10 في المئة لدى المسلمين، ليكون الملحدون واللادينيون هم الأكثرية.

من هنا، يعتبر البعض أن بداية الحل تكمن في إعطاء “الصوت” للمهاجرين للتخفيف من حدة عناصر ما فوق الوطنية وعدم حصر هذه المشاكل ببعدها الاجتماعي-الاقتصادي على أهميته. وهذا يبدأ بوضع ضوابط أكثر على الهجرة وإدارة العلاقة مع أفريقيا بطريقة مختلفة ومع الجزائر تحديداً، إذ يتوجب الذهاب الى افيان اثنين كما يسميها البعض. فالترابط بين فرنسا وبلدان مستعمراتها السابقة كبير الى درجة لا يمكن قطعه. بل يمكن تخطيه عبر فتح صفحة جديدة من الجهتين للذهاب الى مستقبل جديد على قاعدة المصالح المشتركة والتعامل بالمثل. فلا يمكن مثلاً الجزائر الاستمرار باستثمار ذاكرة الحرب مع فرنسا وهي التي تتلقى 90 في المئة من تحويلاتها بالعملة الصعبة من فرنسا. ولا يمكنها أيضاً الإشارة الى التمييز العنصري في سياسة فرنسا وهي التي تسن قوانين ضد التعددية بمختلف وجوهها.

فاليوم، في عصر العولمة، أصبحت الهجرة واندماج المهاجرين في مجتمعاتهم وإدارة التعددية شأن معقد ويحتم على الدول الوطنية إدخاله في خياراتها الاستراتيجية وسياستها الخارجية (الدبلوماسية والتنموية). من هنا، من الأفضل لفرنسا الاعتراف بأنها دولة هجرة والعودة الى الشعب لوضع قواعد الاستقبال والاندماج (كما هي الحال في كندا) حسب ما تقتضيه قواعد الديمقراطية والمصلحة العليا. ولكي تستفيد فرنسا من الصعود الديمغرافي للسنوات الخمسين الأخيرة، يجب عليها وضع المواضيع الحساسة التالية على طاولة النقاش: شكل العلمانية المناسب لفرنسا اليوم وأفضل الطرق لإدارة التعددية والعلاقة مع الأديان في القرن الواحد والعشرين، ما هو نظام الهجرة/الاندماج الأمثل لها، علاقاتها الدولية مع أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي، التمثيل السياسي لشرائح كبيرة من الشعب الفرنسي، نموذج ازدهارها الاقتصادي ومتطلبات دولة الرعاية، سياساتها المدينية وبعض أوجه نظامها القضائي.

فهل تكون فرنسا على موعد مع هذا التحدي التاريخي وهل تنجح في الحفاظ على فرادتها؟