كلما تم التطرق إلى أسباب تغير المناخ، جاء اسم “العصر الصناعي” الذي بدأ في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، في المقدمة، ذلك أن حرارة الكون ارتفعت درجة واحدة منذ انطلاقة عصر ما قبل الثورة الصناعية. وقد ذكر تقرير خاص أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC عام 2018 بشأن الاحترار الكوني في تخوم 1.5 درجة مئوية، أن “الأنشطة البشرية تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.0 درجة مئوية تقريباً فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. وترمي جميع المحاولات الكونية منذ صدور ذلك التقرير الى سبل إيقاف الاحترار بين 1.5 و2.0 درجة مئوية والآليات الدفاعية التي من شأنها تقليص الأضرار التي ستلحق بالطبيعة والنظم الأيكولوجية، ذلك أن تغير المناخ يسير على قدم وساق الآن.

يقول المؤرخ والمفكر البريطاني كريستوفر آلن بيلي في كتاب بعنوان “ولادة العالم الحديث” صدر عام 2003: “لو كنا قد سألنا المؤرخين والطلاب المحترفين قبل خمسين عاماً عن التغيرات الاقتصادية الكبرى التي حصلت على الكوكب خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، لكان الجميع على الأرجح، قد أشار إلى الثورة الصناعية وبدايات الإنتاج المُمَكنَن في بريطانيا العظمى. ولا يمكن لأحد أن يساوره الشك بأهمية عمليات التصنيع طويلة الأمد ودورها في الطريقة التي يعيش بها الناس في جميع أنحاء العالم، إنما خلافاً لعمليات التصنيع وبمنظور عالمي، كان هناك نوعان آخران من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي احتلت مكانة لم تقل أهمية عن التغيرات الأخرى في تاريخ تطور الكوكب، على الأقل حتى حوالي عام 1830″، بحسب المؤرخ كريستوفر آلن بيلي.

أظهر التغير الأول ما يمكن تسميته “التدجين العظيم للطبيعة”. لقد مرت آلاف السنين مذ بدأت البشرية في التطور من البداوة والبحث عن الطعام والترحل بلا هدف الاستيطان أو احتلال الأراضي إلى أنشطة زراعية محدودة، ثم إلى أشكال أكثر انتظاماً من استغلال الأراضي وأخيراً الزراعة المكثفة. وقد شهد هذا الفصل في تاريخ البشرية سرعة كبيرة في استغلال الأراضي والقضاء على أنواع النباتات والحيوانات من أجل تجارة الخشب والجلد واللحوم والقهوة، ما أدى إلى إنهاء الأشكال الزراعية التقليدية التي كانت تعيش وفقها الشعوب الأصلية في القارة الأميركية بقسميها الشمالي والجنوبي، وآسيا وأفريقيا. وما زالت هناك بلدان تدفع إلى اليوم الضريبة البيئية لتلك المرحلة التاريخية التي سبقت الثورة الصناعية، إذ تمكن تسميتها مرحلة إخضاع الطبيعة وما نتج عنها من التغيرات في الثقافة والأنماط الغذائية. ويمكن التطرق في هذا السياق إلى تجربة هاييتي في جزر بحر الكاريبي، إذ كلّفها الاستقلال عام 1804 طبيعتها وأشجار ومزارع القهوة. ففي أعقاب الاستقلال من الاستعمار الفرنسي فُرض على البلاد دفع تعويضات قيمتها 150 مليون فرنك ذهبي لفرنسا (15 مليار يورو بسعر اليوم)، ولم تجد الدولة الوليدة طريقة لسداد هذا الدين الباهظ سوى تصدير الأخشاب، الأمر الذي أدى إلى إزالة الغابات في هذه الدولة التي تعتبر من أفقر بلدان العالم اليوم. قبل أن يكتشف القارة الأميركية كريستوفر كولومبس، كانت الغابات تغطي 80 في المئة من مساحة هاييتي الاجمالية، مثل أشجار جوز الهند، الماهوغني، أشجار المانغو وأشجار التمر الهندي، فيما اليوم لا تتجاوز المساحات المغطاة بالأشجار 2 في المئة، أي أن هاييتي خسرت 98 في المئة من غاباتها خلال أقل من ثلاثة قرون. يضاف الى كل ذلك الاستخدام المفرط لمزارع القهوة، إذ شهدت الإمبراطورية الفرنسية بين عامي 1755 و1789 ثورة قهوة حقيقية في تلك البلاد بحسب المؤرخين. وتضاعف الإنتاج خلال تلك الفترة (34 عاماً) من ثلاثة مليون كيلوغرام الى أكثر من 34 مليون كيلوغرام، أي نصف المعروض العالمي من القهوة.

“لو كنا قد سألنا المؤرخين والطلاب المحترفين قبل خمسين عاماً عن التغيرات الاقتصادية الكبرى التي حصلت على الكوكب خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، لكان الجميع على الأرجح، قد أشار إلى الثورة الصناعية وبدايات الإنتاج المُمَكنَن في بريطانيا العظمى.

ويكمن التغير الثاني في هذه النقطة تحديداً، أي أن إخضاع الأرض جراء الغزوات الاستعمارية، فرض بدروه أشكالاً جديدة من الثقافة والغذاء والاستهلاك في عقلية المجتمعات وبخاصة ثقافة استهلاك القهوة، إذ كانت نادرة في الثقافة الغذائية الأوروبية قبل استعمار العالم. كما أدى الاستيلاء على السكر والقهوة الى إعادة تنظيم وتكثيف العمل الزراعي والإنتاج، ليس في أشكال الاستهلاك فحسب بل حتى في إمكان الوصول إلى موارد وأغذية بجودة عالية من حيث القيمة الغذائية، ولم تكن متوفرة من دون وجود نظام استعماري أوروبي وصل إلى كل مكان على الكُرة الأرضية. كان نزع هاييتي من مواردها الطبيعية صورة واضحة عما حصل في عصر إخضاع الطبيعة الذي تمخض عنه تدمير هائل للنظم الأيكولوجية.

تالياً، كانت التغيرات الثقافية التي نتجت عن الإخضاع الكولونيالي للأرض، عتبة للعصر الصناعي الذي يوصف غالباً بشرارة الاحترار الكوني جراء العمليات الصناعية التي أدت إلى زيادة الغازات الدفيئة في الجو. ففيما تم إهلاك الطبيعة أثناء عصر إخضاعها والاستغلال المفرط لها بدءاً من الغزو الأوروبي للقارة الأميركية وأفريقيا وآسيا على امتداد القرنين السادس عشر والسابع عشر، أصبح العصر الصناعي الذي تميزت به نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، عود ثقاب يحمي الأرض على نار هادئة عبر توليد المزيد من الغازات الدفيئة في الجو. وساهم العصران تالياً، في إخضاع الطبيعة لقوى استعمارية كانت تنقل الغذاء والخشب والجلود إلى مراكزها الحضرية من مستعمراتها في أميركيتين الشمالية والجنوبية وآسيا وترسل العبيد للمستعمرات ذاتها من القارة الأفريقية.

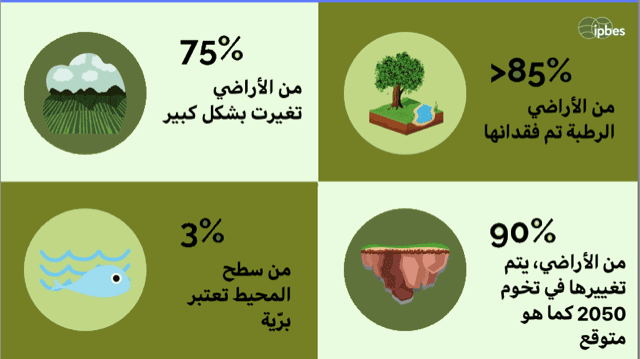

لو تم التدقيق من البيانات الحالية لحالة الأرض، كما في هذا الرسم البياني التالي، نلاحظ النتائج الكارثية التي ترتبت عن سياسات إخضاع الطبيعة واستغلال أنواعها النباتية والحيوانية كموارد لا محدودة. فحين تفقد الأرض 85 في المئة من الأراضي الرطبة ويتم تغيير ثلاثة أرباعها بشكل ملحوظ وكبير ويتحول 3 في المئة من سطح البحار إلى البرّية، يعني أننا أمام نقطة اللاعودة وليس أمام البشرية خطة “ب”، ولا العودة إلى الصفر كاربون، أو الى العصر ما قبل الصناعي. الحل الوحيد وفق أوساط أكاديمية، بل يستوجب على البشرية التفكير بما هو أبعد من ذلك وقطع الطريق أمام عمليات اجتثاث الغابات، أي العودة إلى عصر ما قبل إخضاع الطبيعة. تشير المعلومات والأبحاث العلمية إلى أننا على طريق جعل العالم نسخة من هاييتي من جهة اجتثاث الغابات، ذاك أن عمليات تجريد الأرض من أنواعها النباتية تسير بوتيرة أسرع من تلك التي حصلت أثناء الغزوات الاستعمارية على امتداد القرنين السادس عشر والسابع عشر. ففي الفترة الواقعة بين عامي 1980 و2012، تدهورت مساحة تفوق مئة مليون هكتار (مليون كيلومتر) من الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية أو تمت إزالتها على الصعيد العالمي، وتتعلق الأسباب في الغالب بتوسع النطاق الزراعي.

المشهد باختصار شديد، كارثي، ولا يشكل وباء “كورونا” سوى جزء مرئي منه، ذلك أن الفايروس القاتل والمتحور، ليس سوى كائن هارب من هذا الإخضاع القسري للطبيعة.

قصارى القول، النظم الطبيعية أمام الانهيار الكامل، ارتفاع درجات الحرارة مستمر وبشكل غير مسبوق في تاريخ الأرض، إزالة الغابات ونشوب الحرائق، ارتفاع مستوى سطح البحر ما يهدد حياة مئات الملايين من البشر، تناقص الهطول المطري في مناطق كثيرة في العالم، منها منطقة البحر الأبيض المتوسط وحدوث الفيضانات في مناطق أخرى مثل جنوب وشرق آسيا، انقراض أنواع الحيوانات والنباتات. يشكل كل ذلك، خصائص مشهد عالم اليوم المُهدد بسلاسل وبائية مستجدة، وتشير أوراق وبحوث علمية كثيرة إلى أن أسبابها تعود إلى تغير المناخ وإهلاك الطبيعة.

لم يتوقف إخضاع الطبيعة منذ غزو أميركا وبلاد الماوري في نيوزلندا وأستراليا وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إلى اليوم للحظة، وكما ساهم الجغرافيون والمستكشفون والعلماء القدماء في القضاء على الأنماط التقليدية في استخدام الطبيعة والحصول على الغذاء، يقف اليوم علماء ومؤسسات أكاديمية وراء رؤساء وحكومات يمينية محافظة للقضاء على ما تبقى من الأرض، وذلك إرضاءً لرغبات سياسات دينية، قومية وشعبوية لا ترى الضير في تحويل غابات طبيعية إلى منتجعات سياحية أو استثمارات، كما لا ترى مشكلة في وضع محطات إلكترونية لسحب الغازات الدفيئة من الجو بدل التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري واستعادة الغابات الطبيعية من أجل ذلك.

حين تفقد الأرض 85 في المئة من الأراضي الرطبة ويتم تغيير ثلاثة أرباعها بشكل ملحوظ وكبير ويتحول 3 في المئة من سطح البحار إلى البرّية، يعني أننا أمام نقطة اللاعودة وليس أمام البشرية خطة “ب”.

إضافة الى كل ذلك، يستمر العالم الرأسمالي اليوم في إخفاء الكوارث البيئية الناتجة عن سياسات إخضاع الطبيعة عبر حلول إجرائية مثل مساعدة الدول الفقيرة والمتضررة من تغير المناخ على رغم انها لا تساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة، أو تلتجأ الى فكرة حقن الأرض والجو بغية تبريد الأرض، من دون التوقف عن إهلاك الطبيعة والإفراط في استغلالها. ومن جهة أخرى، يشكل الازدياد السكاني المدفوع بالمزيد من الطلب على الغذاء والمياه والطاقة، ضغطاً هائلاً على الأراضي والنظم الأيكولوجية، ما يعرض مستقبل أقاليم كثيرة في العالم الى مخاطرة جدية مثل انعدام المياه، تضاءل الموارد وانحسار الأراضي بسبب الإفراط في استغلالها لأغراض زراعية والعمران المتزايد. ومن شأن ذلك ان يؤدي الى هجرات بين البلدان والأقاليم وإحداث قلاقل أمنية في مناطق كثيرة في العالم.

تالياً، هل تستمر الأرض في العطاء؟ كيف سيكون شكل العالم في ظل تصاعد وتيرة تغير المناخ، وماذا عن النتائج المدمرة المتمثلة بتفشي الأوبئة جراء إخضاع الطبيعة للمزيد من الإخضاع والإهلاك؟ هل تعيد البشرية النظر في علاقتها مع الطبيعة وقدرتها على العطاء، وماذا لو تحولت الأرض إلى هاييتي كبيرة ولم تبق منها سوى 2 في المئة من المساحات الخضر؟ هل يستطيع نادي الأغنياء الاستمرار بين الفقراء في عالم مريض؟

إقرأوا أيضاً: