كان المشهد مهيبًا.

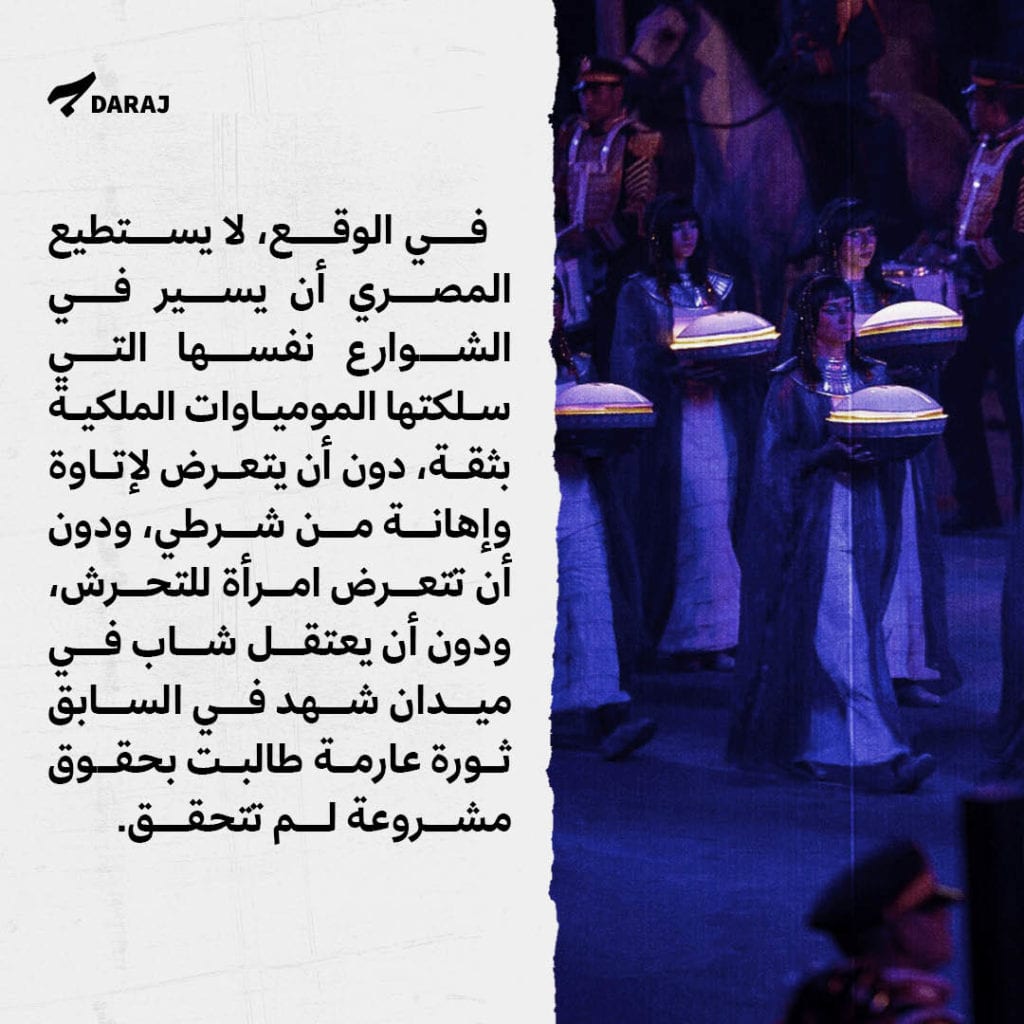

22 مومياء ملكية فرعونية تنتقل من المتحف المصري بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط (العاصمة الإسلامية لمصر)، ليصبح سكنًا مستديمًا لها. مضت التوابيت في موكب غامر بالموسيقى والأضواء، واجهات المنازل في طريق الموكب من التحرير للفسطاط جرى طلاؤها بالكامل، من أيلول/سبتمبر 2019 حتى نيسان/إبريل 2021. تكلف ميدان التحرير وحده في عمليات تجهيزه لمرور الموكب 150 مليون جنية بحسب جريدة “أخبار اليوم”.

الحدث في سياق منفصل عما يحدث في مصر يبدو حدثًا تاريخيًا، على المستوى المعنوي والحضاري بدءً من عمليات تجهيز المومياوات والتحضير الموسيقي الأوبرالي والحافلات المجهزة لنقل رفات الملوك، إبهار بصري واضح وثراء تاريخي لا تملكه دولة كما مصر. مشهدية كافية كي تجعل المناسبة يوماً الذاكرة.

وأتى مشهد جلوس الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشاهد العرض، بهالة ضوء وخلفية موسيقية وبصرية تقدمه زعيماً فرعونياً بحلة حديثة. كان هذا الحضور كفيلاً بإظهار المفارقة الصارخة بين جمالية المشهد وبشاعة الواقع.

قلة انتبهوا أن العاصمة المصرية التي تحول وسطها الى ساحة ابهار جذبت العالم، قد مُنع سكانها ليس فقط من الخروج من المنزل، بل حتى من الوقوف على شرفات منازلهم أو عبر نوافذهم.

هنا قد يصحّ وصف الكاتب بلال فضل للمشهد حين قال “ما فعله العيان بالميت” كوصف لحالة الموكب المبهر لشخصية مهزومة بماضي أجدادها العريق.

مصر القديمة… أين هي اليوم؟

مشهد موكب المومياوات الملكية المهيب ليس مستمدًا من الواقع الذي نعيشه الآن، إنما من التاريخ، من حضارة المصريين القدماء، والانفتاح الذي عاشوه، والتنوع الذي نعموا به، والتفوق الاقتصادي، والبنى التحتية المتينة، وتقديس الاختلاف وقيمة العمل، وحرية وقيمة المرأة. في الواقع لا يستطيع المصري أن يسير في الشوارع نفسها التي سلكتها المومياوات الملكية بثقة، دون أن يتعرض لإتاوة وإهانة من شرطي، ودون أن تتعرض امرأة للتحرش ودون أن يعتقل شاب في ميدان شهد في السابق ثورة عارمة طالبت بحقوق مشروعة لم تتحقق.

لعشرات السنين، حكمت النساء مصر القديمة، فأين المرأة الآن في مصر؟.. عشرات الأسئلة يمكن أن نطرحها لنلقي بالاتهامات على سياق حالٍ، مقارنة بسياق ومشهد سياسي وإنساني سبقه بآلاف السنين.

حوادث القطارات.. هل كان لتحدث في مصر القديمة؟

وقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إجلالًا وتقديرًا لمرور موكب المومياوات الملكية أمامه. يشير المشهد إلى احترام شديد، ومحاولة لاستلهام التجربة الفرعونية، التي ألقت بظلالها على بلد متسع، دون أخطاء كبيرة، أو كوارث أو حوادث ضخمة، كحادث اصطدام القطاريْن، الذي هزّ مصر قبل أيام، ليروح ضحيته نحو 32 مواطنًا مصريًا على أقل تقدير، ويصاب 165 آخرين. وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت مصر حوادث قطارات مأسوية بسبب انهيار المنظومة، وفشل الحكومات المتعاقبة في تطويرها، لتتحول السكك الحديدية إلى “عقدة” مصرية.

يعرف السيسي تلك الحوادث، والإحصاءات، والأرقام، جيدًا، ويلقي وزراء النقل المتعاقبون، وأغلبهم يستقيل بسبب حوادث قطارات، باللوم على “خطأ بشري” دون إشارة إلى أن سبب الأخطاء البشرية هو عدم تدريب سائقي القطارات ومعاونيهم بشكل جيد، كما أن رواتبهم الضعيفة لا تشعرهم بجدية وخطورة ما يقومون به يوميًا، ومسؤوليتهم عن أرواح آلاف البشر في الرحلة الواحدة.

حين تحدث السيسي عن تطوير قطاع السكك الحديدية، مطلع عام 2019، قال لمن يطالبونه بإنفاق 10 مليارات جنيه مصريّ لإصلاح قطاع السكك الحديدية: “لو أودعت هذا المبلغ في البنك، سيدر ربحًا سنويًا 2 مليار جنيه”، وحجته أنّ “تكلفة تشغيل القطارات في مصر 5 مليارات جنيه، بينما لا تتجاوز الإيرادات 2 مليار جنيه”. المفارقة أن النظام أنفق 2 مليار جنيه على تجهيز متحف الحضارة بالفسطاط و15 مليار جنية على المتحف الكبير الذي يجري تجهيزه.

يمكن أن نفهم من تلك التصريحات، أن مرفقًا لا يدر ربحًا ليس جديرًا بإصلاحه أو رفع كفاءته، أو الإنفاق عليه، حتى لو كان ذلك ينقذ أرواح مئات المصريين سنويًا، مع أن الدول الحديثة لها أدوار محددة، في مقدمتها حماية الأفراد وصون الحرية الفردية.

لا تشبه مصر الحديثة مصر الفرعونية في الاهتمام بوسائل النقل. يروي الباحث الأثري رضا عطية لـ”درج” أن المصريين القدماء واجهوا أزمة شبيهة ولكن في الأنهار والبحار. كانت الأمواج الهادرة تصدم القوارب، التي تتسع لشخصين فقط، وبعض أنواع السفن الأخرى الخفيفة، التي كانت شائعة الاستعمال في عهد الدولة القديمة، وكانت صغيرة الحجم لا تتسع لأكثر من شخصين، وتسير بالمدره والمجداف، فما كان من ملوك الدولة الفرعونية إلا التوجيه ببناء سفن أضخم. ويضيف عطية لـ”درج”: “صنعت أنواع من السفن، ذات المواد الخام شديدة الغلاء، حتى أن بعض أخشابها كانت مستوردة من بلاد بونت، وبعضها من سوريا ولبنان، لتستطيع حمل شحنة كبيرة والسير وسط الأمواج، ولتحمي المصريين، وذلك بعد وقوع عدة حوادث غرق في النيل”.

ويوضح أن تطوير وسائل النقل في مصر القديمة ساعد في نقل المسلات العملاقة والتماثيل الضخمة وكتل الجرانيت الكبيرة للبناء والتشييد، وكان النقل البحري أكثر سهولة من البري، لكن، حسب قوله، فإن “دولة الفراعنة لم تسمحْ بأن تبقى الطرق متدهورة أو قديمة، فأقدم الطرق البرية واسمه (طريق أعالي النيل) تم تطويره بتكاليف ضخمة ليصبح رئيسيًا وتعود الحيوية إليه بعدما كان مهملًا وخطرًا”.

يقال إن المصريين القدماء هم أول من بنوا السفن في العالم، ولأسباب تجارية كانت الدولة دائمًا ما تطور أداء سفنها، ويلمح عطية إلى “مراكب الشمس” التي عُثر عليها بجوار الهرم الأكبر بالجيزة، ويبلغ طول الواحدة منها 44 مترًا، بالإضافة إلى عدة مراكب جنائزية تبنّت الدولة المصرية المتوسطة بنائها، وتطور الأمر على يد الدولة الفرعونية الحديثة إلى “مراكب تحمل مواصفات قياسية في التأمين، سواء للتجارة أو لعبور النهر أو البحر بين العوام”، حسب قوله.

البنية التحتية.. الفراعنة يتفوقون قبل 7 آلاف سنة!

تغرق مصر في “شبر مياه” كلما هلّ فصل الشتاء. تتحول القاهرة إلى مستنقع قاتل لا يستطيع أحد السير به، وكذلك مدينة الإسكندرية، تغرق مقابر ومبانٍ أثرية، ويموت مواطنون صعقًا بالكهرباء، فلا وجود لشبكة تصريف لمياه الأمطار. لا نتحدث هنا عن المدن القديمة أو المنهكة بفعل الزمن، نتحدث – على سبيل المثال – عن ضاحيتي التجمع الخامس ومدينة نصر الحديثتين، والمنهكتين بفعل الإنشاءات الهندسية من كباري، وأنفاق، وإزالة للحدائق العامة، بينما يتحدث مجلس الوزراء المصري دائمًا عن نفقات بمئات المليارات لتطوير البنى التحتية، وهي بالطبع أرقام لا تستند على الواقع، أو الدراسات العلمية، ومصدرها الوحيد هو المصدر الرسميّ، ممثلًا في الحكومة المصرية.

كان الفراعنة يدركون قيمة البنية التحتية لمصر جيدًا، هي مفتاح التجارة والاستثمارات والثراء، وبدءًا من اهتمام الدولة الفرعونية بأنظمة صرف المياه عبر قنوات مائية وخطوط أنابيب، كانت الدولة تشيّدها بكتل حجرية وألواح، بين المنازل والمقابر والمعابد، بأشكال منتجة خصيصًا لإدارة المياه، وصرف المياه الكثيرة الناتجة عن المواقع الصناعية وورش التحنيط، والمغاسل، ولجأت الدولة الفرعونية إلى أنظمة معقدة لتجفيف الأسطح، منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، لتصب في أحواض أو أوعية أو ممرات أو أخاديد مصنوعة، عبر جسور صناعية لنقل المياه. تقول رحاب السيد، المتخصصة بالآثار، إن هرم خوفو لدى تشييده، تم تزويده بنظام استقبال للأمطار، كي لا تتأثر المنطقة المحيطة: “تمر الأمطار بداخله بقنوات حجرية ثم إلى أحواض، وتتسرب إلى التربة بشكل آمن”.

تأمين الطرق لوصول الإمدادات، أيضًا، كان إحدى مهمات الدولة الفرعونية، لحماية التجارة وحياة مواطنيها، فكانت تؤمن الطرق شرقًا من ناحية صحراء سيناء عبر تأمين وتمهيد الطرق، وتضيف د. رحاب: “وجدنا آثار وطرق وحفائر تثبت أن المصريين القدماء، تحديدًا بفترة الدولة المصرية الحديثة، كانوا يهتمون بالبنية التحتية والطرق لتسهيل انتقال القوافل التجارية، وتزويدها بوسائل راحة تمنع مرور العابرين بمشكلات”.

إقرأوا أيضاً:

كان، أيضًا، من ضمن البنية التحتية، التي شيّدها الفراعنة، تهيئة ضفتي النيل للمراكب، لتستطيع الرسو عليها، وكانوا أول من اخترع مقياس النيل، الذي كان يعرف وقتها بـ”النيلومتر“، عمره 7 آلاف سنة، وهدفه قياس منسوب النيل باستمرار وتهيئة النيل له والعمل على أساسه، خوفًا على عملية الزراعة من التعطيل أو المحاصيل من التلف، وصنعوا عددًا من مقاييس النيل، كان أبرزها بالقرب من معبد فيله، للتعرف على مناسيب النيل بدقة، خوفًا من الفيضان أو غرض المدن، أو شح المياه، الذي يؤثر على ريّ بعض الأراضي.

وتشير خبيرة الآثار إلى حكمة الفراعنة قبل بناء الأهرامات: “كان تشييد مبنى بهذه الضخامة يحمل آثارًا سلبية على المناطق المحيطة، فانتظر الملك خوفو طويلًا كي يؤمِّن البنية التحتية لتلك المنطقة، فأجرى قياسات دقيقة، وطور بنى تحتية حكومية وعمالية وتجارية”. ويقول تقرير لموقع “للعلم”، النسخة العربية من “ساينتيفيك أمريكان”، إنه كي يبدأ العمل ببناء الأهرامات، استدعى ذلك من الملك خوفو بناء ما يعرف بميناء “وادي الجرف” المطل على خليج السويس، وميناء العين السخنة، القريب من العاصمة الفرعونية “منف”، والمجمع الجنائزي في “أبو صير” (البدرشين حاليًا)، واتجهت البنية التحتية للتجارة إلى خدمة مشروعات بمحافظات أخرى، وتضمنت شبكات تصدير امتدت لمئات الكيلو مترات خارج حدود مصر، وكانت البنية التحتية المرتبطة ببناء الأهرامات “نقطة تحول نحو الحداثة”، حسب رأي عالم الآثار الشهير، مارك لينر.

نساء مصر.. من ملكات وآلهة فرعونية إلى “فتاة الفيرمونت”

حصلت المرأة الفرعونية على حقوق لم تصل إليها المصرية الحديثة. لم تكن فقط ملكة، أو سيدة أولى، إنما إلهة مقدسة وتحكم بلادًا دون رقيب أو حسيب، بينما هي الآن في مصر الحديثة “سيدة التروسيكل” و”سيدة القطار” و”فتاة الفيرمونت” و”فتاة التيك توك” و”فتاة الفوتوسيشن” و”فتاة المعادي”، ومجموعة ألقاب ومسميات تصيب من يسمعها بالغثيان، فلم تعد المرأة امرأة فقط، يجب أن يلحق بصفتها وصف مسيء (إعلامي أو قانوني)، وأصبحت متهمة بـ”الاعتداء على قيم الأسرة المصرية” ومجموعة اتهامات مخالفة للدستور إذا تصرفت بحريتها قليلًا. وأخبارها خرجت من صفحات “المجتمع المدني” لتستقر بصفحتي “الحوادث والوفيات” باعتبارها ضحية لاعتداء أو اغتصاب أو تحرش لا تساندها به الدولة، إنما تتواطأ مع المجرم بحقها لوقت قليل حتى تثبت براءته، بينما كانت في مصر القديمة “الملكة حتشبسوت” والملكة نفرتيتي” و”الملكة كليوباترا”.. فماذا جرى للمرأة المصرية طوال تلك السنين لتهبط من قمة الهرم الاجتماعي إلى مواقع المتهمين؟

كانت المرأة شريكة للرجل، طبقًا لدعوة الحكيم الفرعوني: “أحبب زوجتك كما يليق بها، قدم لها الطعام والملابس، وأسعد قلبها ما حييت”، وتلك دعوة تكشف موقع المرأة ودورها في مصر القديمة، حتى أن عقد الزواج تضمن 20 بندًا تحدد شكل العلاقة بين الزوجين، وكي يؤكد على مكانة المرأة في حياة زوجها، كان عليه أن يتعهد في العقد بأن يقدم لها مقدارا من القمح كل صباح، ومقدارا من الزيت شهريا، وراتبا شهريا، فضلا عن نفقات سنوية للعناية بزينتها وجمالها.

لم تكن أشياءً بديهية محل خلاف في مصر الفرعونية، كما هي الآن، فلم تعرف تعدد الزوجات، على الرغم من عدم وجود نص صريح يمنعه أو يشجع على ترسيخه، وكان الطلاق سهلًا، وفق نص الأدب المصري، الذي يعتبر بعض فصوله قانونًا كقانون الأحوال الشخصية، فحدد نهاية العلاقة الزوجية بـ”الاتفاق بين الطرفين”، وورد به أن أسباب الطلاق هي “حدوث شقاق مستمر وكراهية بين الطرفين، أو عدم الإنجاب، ويتعهد الزوج أمام الكاهن بعدم إهانة زوجته وإلا عوقب بمئة ضربة أو جلدة”.

وطبقًا لما انتقل إلينا من أدبيات الزواج، “كان من حق الزوجة في حالة الطلاق بإرادة الزوج، أن تحصل على منقولاتها التي اعترف بها الزوج في عقد الزواج، مع حصولها على ما يُعرف بتعويض متفق عليه في بداية الزيجة، إلى جانب الحصول على ثُلث الثروة المشتركة التي كونها الزوجان خلال فترة زواجهما، أما في حالة رغبة الزوجة في الطلاق، فكانت تحصل على كامل الحقوق باستثناء التعويض، الذي تحصل على نصف قيمته فقط. أما لو كان الطلاق بسبب ارتكاب الزوجة جريمة الزنا، فكانت تحصل فقط على منقولاتها التي أسهمت بها في تأسيس منزل الزوجية”.

ويقول الأثري المصري زاهي حواس، في أحد مقالاته، إنه “كان للنساء بعض الممتلكات الخاصة والأراضي التي أشرفن على إدارتها بأنفسهن؛ فأدى ذلك إلى تمتعتهن بنوع من الاستقلال المادي والاقتصادي؛ حيث كان لهن الحق في إقامة الدعاوى القضائية بنفسها كما تمثل شاهدة أمام القضاء حينما تطلب شهادتها، وأحد المصادر المكتوبة تؤكد اشتراك المرأة في عضوية إحدى المحاكم القروية لمرة واحدة، وهناك حالة أخرى عن اشتراك امرأتين مع ثلاث رجال في أحد مجالس القضاء”.

تمتعت الفتاة فى مصر القديمة بحق اختيار الزوج، بينما في مصر الحديثة، وفي القرن الحادي والعشرين، يدور الجدل حول قانون للأحوال الشخصية، يلغي الشخصية القانونية للنساء “لا تستطيع تزويج نفسها مهما بلغت سنًا ومقامًا”، ويستند إلى أكثر الرؤى الدينية تشددًا، ويلغي أي حق للأمهات في مباشرة حياة أبناءهنّ أو التدخل فيها، ويمنح الحق لأي ذكر بالعائلة في منعها من السفر، وعدم تقديم تصور واضح لحل المشكلات وتخليص الحقوق في حالات الانفصال أو الخلافات الزوجية، ولا ينظم “تعدد الزوجات”، رغم مخالفته للحياة المدنية.

في مصر القديمة كرّست الحضارة موقعاً متقدماً للمرأة، بينما الآن، تصر السلطة على جعلها “درجة ثالثة” في رحلة بحث مستمرة عن أسباب وجودها، وفي صراع مستمر للبقاء. فإذا كنتم تتحدثون عن موكب مومياوات الملوك والملكات وتتباهون بها، اسألوا أنفسكم أولًا، أين “ملكات” مصر الحديثة من “ملكات” الفراعنة؟!

جلوس السيسي في مشاهدته للموكب يشبه رب أسرة قرر إنفاق اغلب راتبه في ليلة واحدة داخل محل ديسكو، ينعم بالبهرجة البصرية متناسيا كافة كوارثه، وإهانة بناته وتجويع أبناءه وبيته المحاصر بالديون، نجح السيسي في أن يغذي إحساسه بالعظمة لليلة واحدة ويغذي مشاعر الجموع بالثقة لساعات، لكن هل ينجح في إنقاذهم من مشاعر الهزيمة التي تحاصرهم كل ليلة؟.

إقرأوا أيضاً: