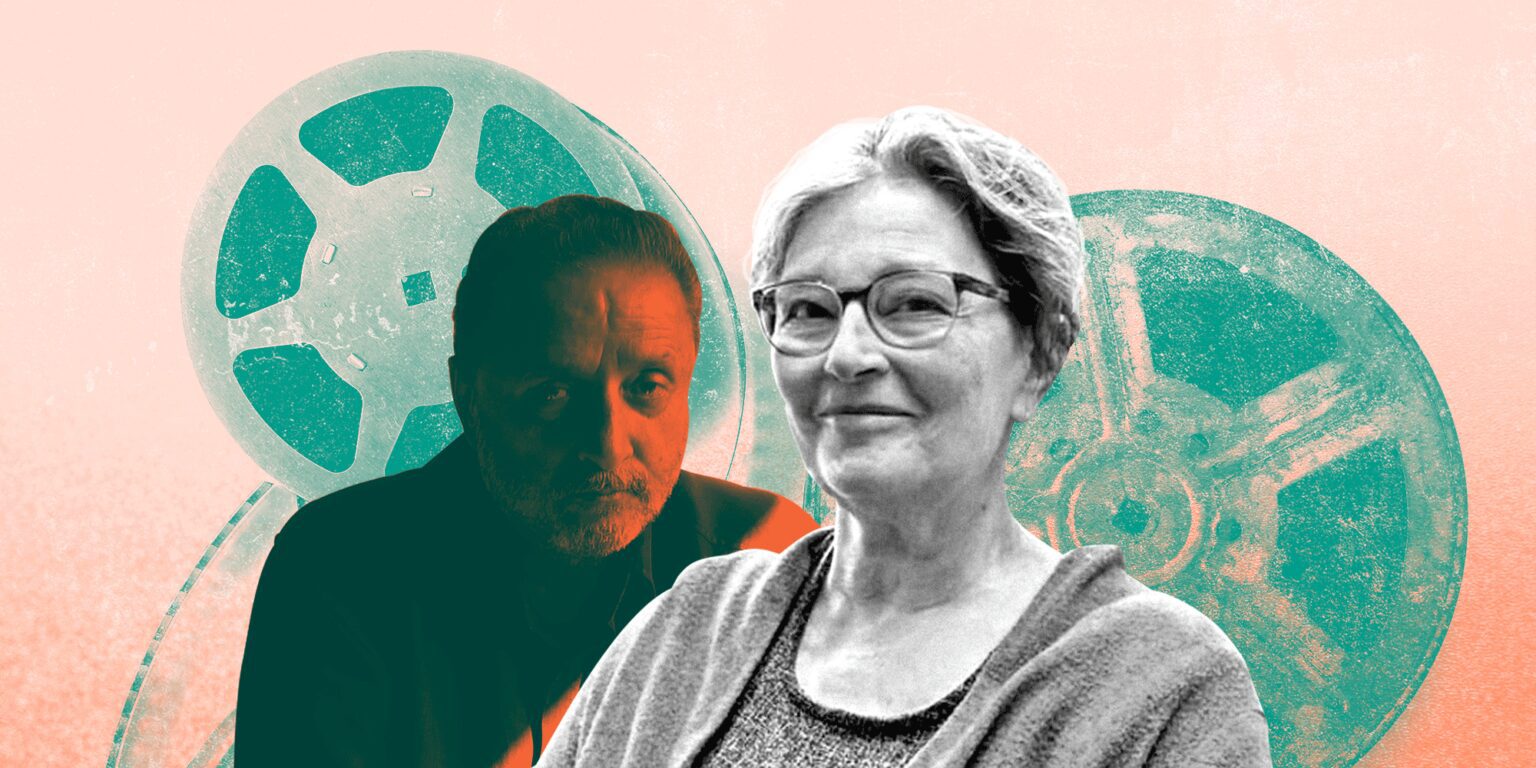

شهد متحف سرسق في بيروت -لبنان، عرض فيلم “أميرالاي: الألم، الزمن، الصمت-2021″، للمخرجة السوريّة هالة العبد الله، ضمن فعاليات “مهرجان ميزان السينمائي”، الفيلم الذي ظهر إلى النور عام 2021، صوّرته العبدالله عام 2009، قبل ثلاث سنوات من رحيل أميرلاي عام 2011.

يُفتتح الفيلم بنص تتلوه المخرجة-الساردة، يخاطب المخرج أميرالاي: “عمر، هو القوة، اللامبالاة، الالتزام، السينمائي، الإنسان، المناضل، المحفز، المقيم، المنتمي، الحب، الأم، النساء، الغواية”، ليظهر أميرالاي في المشهد الأول وهو يوجه سؤاله إلى الكاميرا مباشرة: “ليش عم تعمل فيلم عني؟”.

تنطلق مع هذا التساؤل لعبة تبادل المواقع بين المخرج والكاميرا من جهة، وبين الشاهد والكاميرا من جهة أخرى، وهو ما يطلق عليه أميرالاي صفة الاتجاه المعاكس. إذ أصبح هو، المخرج السينمائي، شاهداً أو شخصية في فيلم هالة، وفي الآن عينه، هو فيلم تصنعه مخرجة عن مخرج، وهنا تتعقد اللعبة باتجاه أسئلة: من المصوّر؟ من الشخصية الرئيسية؟

ما يحدث في الفيلم يماثل ما حدث بين المخرج أميرالاي ورئيس الوزراء رفيق الحريري، الشخصية الرئيسية في فيلمه (الرجل ذو الحذاء الذهبي، 1999). يقول أميرالاي: “في السينما التسجيلية، هناك حكايات الناس في الفيلم، وحكايات المخرج مع الناس في الفيلم”، وهو ما ينطبق على كل من سينما أميرالاي والعبد الله في الآن عينه. ففي فيلمها “أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها” ترفض ليلى (ابنة هالة) أن تصور مشاهد مع والدتها كمخرجة، ليدخل الفيلم في بحث العلاقة بينهما خلال تصويره، ذلك ما يبدو حكاية نموذجية عن مقولة أميرالاي عن المخرج، الشاهد/ة، الشخصية، في السينما التسجيلية.

يتحدث المخرج (أميرالاي) في الفيلم عن أثر آراءه السياسية والاجتماعية في عمله السينمائي. ففي المرحلة الأولى، كانت السينما أداة سياسية، أو ما يوصفه في الفيلم الإيديولوجي (محاولة عن سد الفرات، 1970). في المرحلة الثانية أصبح الناس هم مصدر الحقيقة ومصدر التوصيف للواقع في فيلم (وقائع الحياة اليومية في قرية سورية، 1974). في المرحلة الثالثة، تم الانتقال إلى إدانة الناس، الشخصيات التي تقوم بأفعال تزيد في ضيق عيشها، في فيلم (الدجاج،1977).

التزم أميرالاي بالسينما التسجيلية طوال مسيرته الإبداعية، إلا أن حديثه في الفيلم يكشف عن ثلاثة مشاريع أفلام سينمائية تخييلية كان يعمل على تحقيقها، هي في خصائصها وتفاصيلها تجمع العناصر الأساسية في فكر أميرالاي وسينماه.

المشروع الأول عن القرامطة وهم فرقة اسماعيلية أقامت دولة إثر ثورة اجتماعية وسياسية ضد الدولة العباسية، والمشروع الثاني عن الفنانة أسمهان وهي مطربة وموسيقية وامرأة تقدمية وعُرفت بالنشاطات السياسية، والمشروع الثالث الممثلة إغراء وهي ممثلة جريئة معروفة في تاريخ السينما السورية وفي تاريخ مشاركة المرأة في الفن السينمائي.

“حتى لو كنت ضابطاً، سأكون متمرداً”

العناصر التي تجمع بين الحكايات التخييلية التي فكّر فيها أميرالاي وحاول تحقيقها هي: الثورة السياسية، الثورة الاجتماعية، المرأة التقدمية، المرأة والإغراء، الجسد والعري والفن السوري. كل هذه الموضوعات والقضايا السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الموضوعات الموجودة في أفلامه، دفعت المخرجة هالة العبد الله في فيلمها إلى قراءة موقفه السياسي إزاء أحداث الثورة السورية العام 2011، هو الذي توفي قبل أسابيع من اندلاع الاحتجاجات الأولى.

اعتبر كتاب ومثقفون كثر أن أميرالاي كان سيقف بالضرورة مع الحدث الثوري السوري في العام 2011، هذا ما رأته الكاتبة نجوى بركات التي قدمت الفيلم، شأناً غير موثق ودقيق، ويجب إعادة التساؤل حول ما يطرحه الفيلم من علاقة أميرالاي بالثورة السورية التي لم يشهدها.

يتحدث أميرالاي في الفيلم عن التمرّد: “حتى لو كنت ضابطاً، سأكون متمرداً”، وعن الهامشية كخيار، وعن ضرورة فعل التغيير. لكن الجانب الأكبر من الفيلم يتعلق بأميرالاي الإنسان، تحديداً بتأمله التجربتين السينمائية والحياتية، وحكاية العلاقة العميقة مع الأم المريضة الحاضرة في الفيلم بجسدها المنهك، الجسد الذي يحتاج الى عناية من ابنها ومن حولها.

يمضي الفيلم وأميرالاي يعتني ويتحدث عن والدته، وعن الهرم، عن الموت، عن الجسد والروح. وبدلاً من أن يوثق الفيلم رحيل الوالدة، يصبح مرثية لوداع المخرج المفاجئ.

شخوص المنفى و”ويلاته”

تتقاطع العناصر الفنية والفكرية بين أميرالاي والرسام يوسف عبدلكي، الذي يشكل محوراً أساسياً في فيلم هالة العبد الله الذي يحمل عنوان “أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها”، إخراج مشترك مع عمار البيك. كلا الشخصيتين، أي عبدلكي وأميرالاي، يضمّنان أعمالهما الفنية موضوعات وقضايا الالتزام السياسي، وكلاهما عرف إلى جانب حياته الفنية، نشاطاً سياسياً واجتماعياً، وكلاهما أيضاً يميلان إلى اليسار السياسي.

على المستوى السيري الذاتي يتحدث كلاهما عن العلاقة مع المكان بين دمشق وفرنسا، لتتردد مفاهيم المنفى و الوطن، ذلك أن حضور عبدلكي في الفيلم المذكور يتركز على حياته المنقسمة بين باريس ودمشق، بين حتمية المنفى ورغبة العودة إلى الوطن.

صُوّر الفيلم بعدما أمضى عبدلكي 25 عاماً في المنفى، وترصد مشاهده التحضيرات الأخيرة لعودته الأولى إلى الوطن بعد كل هذا الزمن. إنه فيلم عن المنفى، عن العلاقة مع المكان.

وفيه، تروي المخرجة الساردة حكاية رمزية عن علاقة الإنسان بالمكان، وتصوّر مشاهده في جزيرة أرواد السورية، وتجري الحكاية في لحظة انتقال جزيرة أرواد من السيطرة الفرنسية إلى الاستقلال.

تقول العبد الله في الفيلم: “إنها جزيرة مهجورة، قاعدة عسكرية عادية، حين استقلت من الفرنسيين، طفل صغير قاوم وحده بدون وعي، لم يرغب أن يتخلى عن شارعه، ليستيقظ في ذات صباح ليجد الضوء وحده يسود الجزيرة، المغادرون رحلوا والقادمون لم يصلوا بعد، الجزيرة الآن ملك لهذا الفتى، سيصنع فيها مملكته، أو لا يصنع شيئاً”.

يتناول الفيلم مجموعة من الشخصيات السورية تعيش تجربة المنفى في فرنسا. في ظل حضور نساء أربع اتحمل كل واحدة منها حكاياتها، نضالاتها، خساراتها وفقدانها، وتروي كل منهن علاقتها بالماضي وبالمستقبل وبالمالآت المطروحة، وتركز الشهادات السينمائية على أثر المنفى والبعد عن الوطن في الفاعلية السياسية.

تعبر رولا الركبي إحدى شخصيات الفيلم بدقة عن الصراع الفردي بين الرغبات الذاتية وبين شروط المحيط الاجتماعي والسياسي. وتقسو في تحديد فشلها في تحقيق ما طمحت إليه من الفاعلية الاجتماعية والكتابة. وهي تعتقد أن القوة الشخصية امتلكتها في الماضي بينما فقدتها الآن. كذلك، تتحدث عن صعوبة الكتابة وفقدان الدافع المحرك. وعلى المستوى النفسي والشعوري، تعبر رولا عن الحنين وصعوبة الانتماء إلى المنفى، رائحة من الماضي تفتح السرد على الذات والانتماء، الرائحة الذاكرة.

تروي المحللة النفسيّة فاديا لاذقاني روي تجربة الاعتقال والفقدان، وتتحدث عن شعور بالذنب يتملكها، ويتملك الناجين من الحروب والموت تجاه الموتى والمفقودين، وهو ما تعايشه في داخلها. الآن، في المنفى، تعجز فاديا عن ممارسة الكتابة التي واظبت عليها حتى خلال فترة الاعتقال في السجن.

تتحدث راغدة عساف عن الانكسارات الشخصية والشعور بالخوف الذي يدفع إلى التحدي. ورغم محاولاتها الوصول إلى مواقف متقدمة إلا أن الإحباط المرتبط بالمنفى والخسارة “قد يؤدي إلى الجنون” حسب تعبيرها.

يشارك في الفيلم أيضاً الشاعر نزيه أبو عفش متحدثاً عن قصائد “دعد حداد”، الشخصية الأساسية في فيلم “أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها”، فالعنوان جملة من فقرة شعرية موجودة في قصائدها. حداد شاعرة سورية سكنها هاجس الشعر والتمرد وماتت بظروف غامضة عام 1991، بعدما أصدرت دواوينها الثلاثة: “تصحيح خطأ الموت” (1981)، “كسرة خبز تكفيني” (1987)، و”الشجرة التي تميل نحو الأرض” (1991). يظهر أبو عفش في حديث عن موهبة حداد ومقدرتها، ويقارب بين موهبتها وموهبة كبار الشعراء في تاريخ الأدب، ومنهم آرثر رامبو.

ميتات المنفى

يمتد موضوع المنفى إلى حكاية الأديب والكاتب السوري جميل حتمل، في فيلم “هيه !، لا تنسي الكمون”. تعبّر حكاية حتمل عن العلاقة بين الأديب والمنفى، يكتب في ذلك: “تعبت أريد أن أعود إلى مدينتي، إلى بيتي القديم، تعبت أريد أن أهمس لابني بمساء الخير، أعدني يالله، ولو جثة، أعدني”، وعن العالم الوجداني الميلانكولي الذي يعيشه المنفي: “لا أحب الأسود، أقول لنفسي، ثم أقولها بصوت عال، فلا يجيب أحد، لا أحب الأسود، لا أسمع حرفاً”.

لا ينتهي حتمل من دوامة الألم، ولا يعود إلى وطنه إلا محملاً في تابوت في العام 1994. الفيلم بكامله، بما فيه حكاية حتمل، أشبه بقصيدة عن مفهوم الاغتراب، غربة المنفي عن ماضيه، اغترابه في علاقته بالعالم من حوله. في أحد مشاهد الفيلم، تجسد المخرجة نص (نرسيسيسم Narcissism)، حيث الاغتراب بين الأديب وماضيه، الاغتراب بينه وبين النساء اللواتي شكلن مسيرة حياتهن، واللواتي يقابلهن في تويهمات الوعي والغياب عن الوعي على فراش المستشفى: “ما الذي يفعلهن جميعهن معاً لابد أنها هلوسة ما بعد التخدير، لكني أراهن وأشم روائحهن، كيف سمحت لهن الممرضات بالدخول، تجيب إحداهن: لا ندخل من باب الغرفة، ثم أحد لم يرَنا، لقد خرجنا من هنا من قلبك، كلهن هنا. تعلن لأقبلكن، فيأتين، وفجأة ألاحظ أن أمي أيضاً تقف عند الزواية قرب الباب، أحدث في وجهها النحيل، عينيها، في حزن يغمرهما، كما هي دائماً، رغم البسمة”.

يحضر الموت في أفلام العبد الله من خلال حديث الشخصيات كما هو في فيلم “أميرالاي”، ولكن أيضاً في حكاياتها، موت جميل حتمل الذي يحمله جثةً إلى بلاده، وموت عمر أميرالاي المفاجئ، وكذلك غياب الشاعرة دعد حداد الغامض عن الحياة، والتي يرجح انتحارها.

ربما تكون الحكاية التي ترويها ليلى ابنة المخرجة في فيلم “أنا التي تحمل الزهور”، تأويلاً رمزياً لحضور الموت في أفلام العبد الله، إذ تروي ليلى عن قصة تقرأها: “هي حكاية فتى رأى ميتاً في لوحة، فدخل إلى اللوحة ليعرف كيف مات الرجل المرسوم في اللوحة، هناك عثر على نحار وابنه يرسمان اللوحة، فعرف كيف مات الرجل؟ لكنه لم يعرف لماذا؟”.

إقرأوا أيضاً:

جسد المرأة… جسد العذاب

تمثل حكاية الممثلة دارينا الجندي في فيلم “هيه ! لا تنسي الكمون” حكاية نموذجية للعذابات التي تعيشها المرأة المتمردة في المجتمع العربي، أشبه بالشخصيات التي رغب عمر أميرالاي في أن يقدم عنها أفلاماً تخييلية (أسمهان، إغراء).

دارينا الجندي، الفتاة المتمردة الراغبة في التجريب والرقص والاكتشاف في عالم الحرب الذي يسود مدينة بيروت، تقول: “مدينة بيروت فارغة إلا من السلاح والكلاب، كم كنا مخادعين لذواتنا وللآخرين، للدفع بالممارسات الأكثر جنوناً… كنا نتحرك ليلاً، وفي الأزقة المعتمة، بيروت محرومة من النور، لقد تعلمت أن أسير في الظلام، لأجد نفسي في أكثر الأماكن غرابة، يا لبشاعة الحرب”.

تتعرض الجندي صاحبة العقل والجسد المتمرد إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب خلال مسيرة حياتها في أكثر من مرة، هذا ما نراه في الفيلم عبر المسرحيّة التي تدربت عليها الجنديّ، وكتبتها بين بيروت وبيمارستان في حلب.

المسرحيّة التي تحمل اسم “حين توقفت نينا سيمون عن الغناء”، عُرضت في مهرجات أفينيون عام 2007، وجاء فيها: “قال لي: أعرف أنك لست عذراء، كانت سماء بيروت تحترق، كانت أظافره تنشب عميقاً في عنقي، بلغ النشوة في حالة من السكر، خرجت راكضة، كانت المدينة فارغة، كنت أبكي في الشارع، كنت أشعر بسائله المنوي يسيل على فخذي. فركت جسدي حتى سالت منه الدماء، عرفت أنني سأحمل منه، والإجهاض كان ممنوعاً، كنت في عامي الـ15، أمضيت تلك الفترة في المستشفيات”.

حكاية دراينا الجندي هي حكاية امرأة تعرضت للقمع والرقابة، والاغتصاب الجنسي، كما اتُّهمت بأنها خطر على المجتمع، تقول: “كلهم قرروا أني كنت خطر عام، خطر ع المجتمع، وأنا اتسغربت أنا، وشو مشان الآخرين؟، العصابات، المغتصبين، والميليشيات، الأصوليين، كلهم بالخارج طلقاء مش خطر، وأنا بالداخل محبوسة كمجنونة”.

أخيراً، أُدخلت دارينا إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتُّتهم بالجنون، وترتدي صدرية المرضى في مستشفى جونية، تروي في الفيلم عن تلك التجربة: “كان أكثر كان صعب علي بالحياة، إني أقبل يلي صار معي، قررت أنو دارينا ضلت هونيك، بشوفها من الشباك، وبتسلم علي، لحتى أقدر عيش مع حالي، كان لازم قرر أنو يلي عاشت هي التجربة ليست أنا”.

إقرأوا أيضاً: